Икона — это священное изображение, образ того, к кому мы прибегаем с молитвой, посредник между миром земным и миром небесным.

В первые века христианства якорь ассоциировался с образом церкви как корабля, несущего души по бурному житейскому морю в обитель вечной жизни.

В первые века христианства якорь ассоциировался с образом церкви как корабля, несущего души по бурному житейскому морю в обитель вечной жизни.

Поклонение иконам относится не к самому материалу иконы — не к дереву и краскам, а к тому, кто изображён на иконе. Честь, воздаваемая образу, переходит на Первообраз.

Обычай украшать храмы иконами восходит к глубокой древности. Первые церковные изображения появляются уже в храмах-катакомбах, часто это были просто символы: якорь — как образ христианской надежды; голубь — символ Святого Духа и невинности, незлобия христианской души; феникс, по древнему верованию, неумирающая птица — символ воскресения; рыба — как скрытое начертание имени Господа: греческое слово «ιχθγσ» заключает в себе начальные буквы слов И(сус) Х(ристос) Б(ожий) С(ын) С(паситель):

(Ισούς Χριστός Θεόύ Γιος Σωτής).

Евхаристический хлеб и рыба. Катакомбы святого Каллиста

Евхаристический хлеб и рыба. Катакомбы святого Каллиста

Изображение двух рыб по сторонам от вертикального якоря, с верхушкой в виде креста

Изображение двух рыб по сторонам от вертикального якоря, с верхушкой в виде креста

Агнец символизировал крестную жертву Исуса Христа, вземлющего грехи мира. Этот символ был понятен только христианам. С распространением христианства использование данного образа было запрещено Шестым Вселенским собором (680-681 гг.).

Образ агнца — символическое изображение Исуса Христа, ветхозаветный прообраз Его крестной жертвы

Образ агнца — символическое изображение Исуса Христа, ветхозаветный прообраз Его крестной жертвы

Исследователи обнаружили, что на гробницах христиан, пострадавших за веру, часто рисовали пальмовую ветвь как символ вечности, жаровню — как символ мученичества, ведь именно такой способ казни был распространен в первые века, и христограмму — буквенное сокращение имени Христос, или монограмму, состоящую из первой и последней букв греческого алфавита Α и Ω — по слову Господа в Откровении Иоанну Богослову: «Аз, есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 1, 8).

Христограмма — буквенное сокращение имени Христос

Христограмма — буквенное сокращение имени Христос

Древние письменные источники свидетельствуют об употреблении и почитании святых икон уже в первые века христианства. Вначале изображения также были сокровенными — символическими.

Выдающийся раннехристианский писатель, теолог и апологет Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (155-220 гг.) упоминает об изображениях Спасителя на церковных потирах в виде доброго пастыря. Церковный историк и писатель Евсевий Кесарийский (263-340 гг.) описывал, что он видел начертанные красками иконы апостолов Петра и Павла и Спасителя, сохранившиеся от древних христиан, которые обращались из язычества.

«Добрый Пастырь», фреска в Катакомбы Святого Каллиста, III век

«Добрый Пастырь», фреска в Катакомбы Святого Каллиста, III век

В катакомбах, пещерах, усыпальницах мучеников, куда удалялись первые христиане для молитвы, также найдены священные изображения. Изображения эти представляют, большею частью, Спасителя в виде Пастыря, подъявшего на рамена свои заблудшую овцу; Пресвятую Богородицу в венце или осиянии, держащую на руках Предвечного Младенца, также в сияющем венце; двенадцать Апостолов, Рождество Христово и поклонение Ему волхвов, чудесное насыщение пятью хлебами множество народа, воскресение Лазаря; из ветхозаветной истории — Ноев ковчег с голубицею, жертвоприношение Исаака, Моисея с жезлом и скрижалями, Иону, извергаемого китом, Даниила во рву, трех отроков в пещи.

Самым древним образом является Спас Нерукотворный — образ Господа и Спасителя нашего Исуса Христа, чудесно отпечатавшийся на льняном плате. Христос благоволил изобразить чудесным образом Свой лик на плате и послал этот нерукотворный образ к Едесскому князю Авгарю.

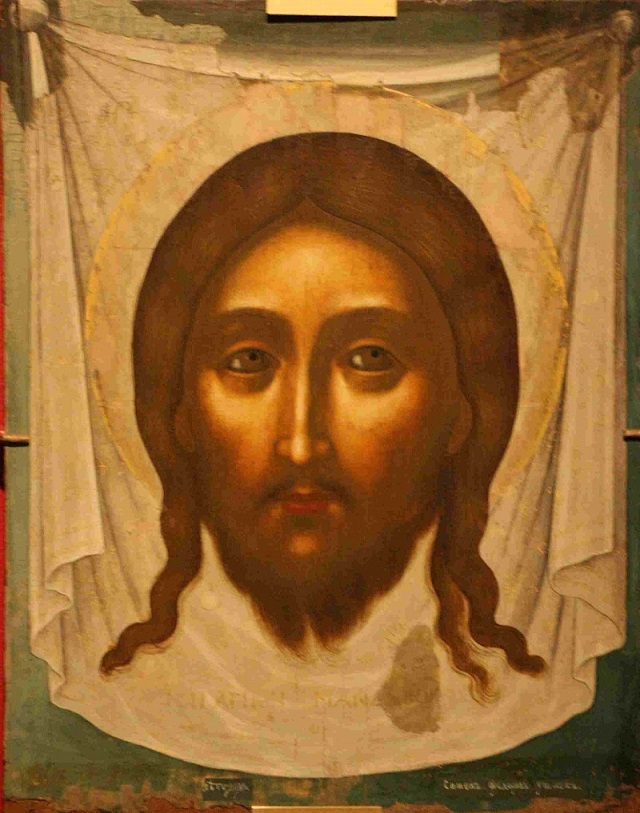

«Спас Нерукотворный». Великий Новгород, XII в. Государственная Третьяковская галерея.

«Спас Нерукотворный». Великий Новгород, XII в. Государственная Третьяковская галерея.

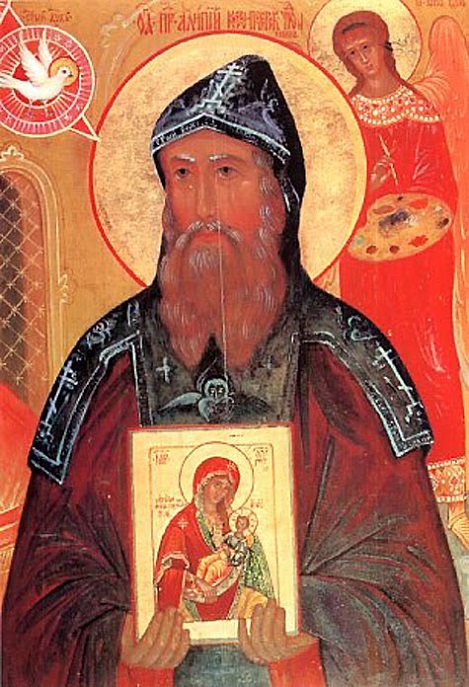

Основателем иконописи считается святой апостол и евангелист Лука, как гласит предание, именно Лука написал первую икону — образ Богородицы.

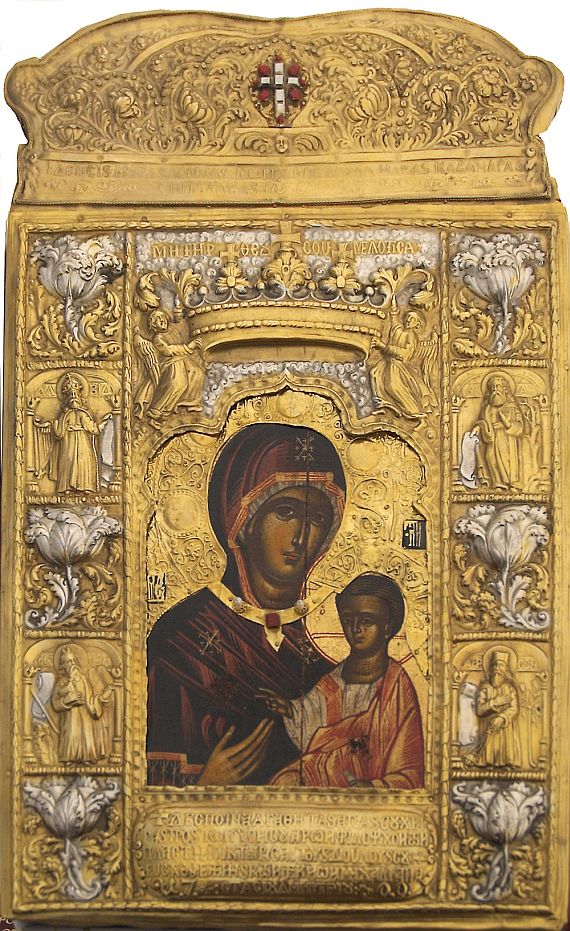

Апостолу Луке приписывают семьдесят икон, изображающих Пресвятую Богородицу, но лишь три из них были писаны с самой Богородицы, получив ее прижизненное благословение. По преданию, пресвятая Богородица, увидев написанные Лукой образа, произнесла: «Благодать Родившегося от Меня и Моя с этими иконами да пребудет». Образы эти известны всему христианскому миру, с них написано множество списков.

Одна из трех первых икон Луки изображала Богородицу с Младенцем Христом, сидящим на ее правой руке и прижимающимся щекой к ее щеке — знак безграничной любви. Это икона Божьей Матери Киккская — Милостивая, названная в честь монастыря Киккос на Кипре, где находится чудотворный образ.

Икона Божией Матери Киккская — Милостивая

Икона Божией Матери Киккская — Милостивая

На другой иконе Богородица держит Младенца в левой руке, правой же она показывает на Христа, тем самым указывая миру духовный путь. Это изображение Богородицы называют Одигитрией — Путеводительницей. Одигитрия, написанная Лукой, называется Сумельская.

Икона Божией Матери Сумельская – Одигитрия

Икона Божией Матери Сумельская – Одигитрия

На третьей иконе запечатлел апостол Лука Богородицу без Младенца. Лик ее умоляет Спасителя о милости ко всем людям, икона известна как Филеримская.

Икона Богородицы Филеримская

Икона Богородицы Филеримская

Об иконопочитании еще в первые века христианства говорит и святитель Василий Великий: «Приемлю и святых Апостолов, Пророков и мучеников, и призываю их к ходатайству пред Богом, да чрез них, по их предстательству, милостив будет мне Человеколюбец Бог, и да подаст мне оставление прегрешений. Почему чту и начертание их икон и поклоняюсь пред ними, особенно же потому, что они преданы от святых Апостолов и не запрещены, но изображаются во всех наших церквах».

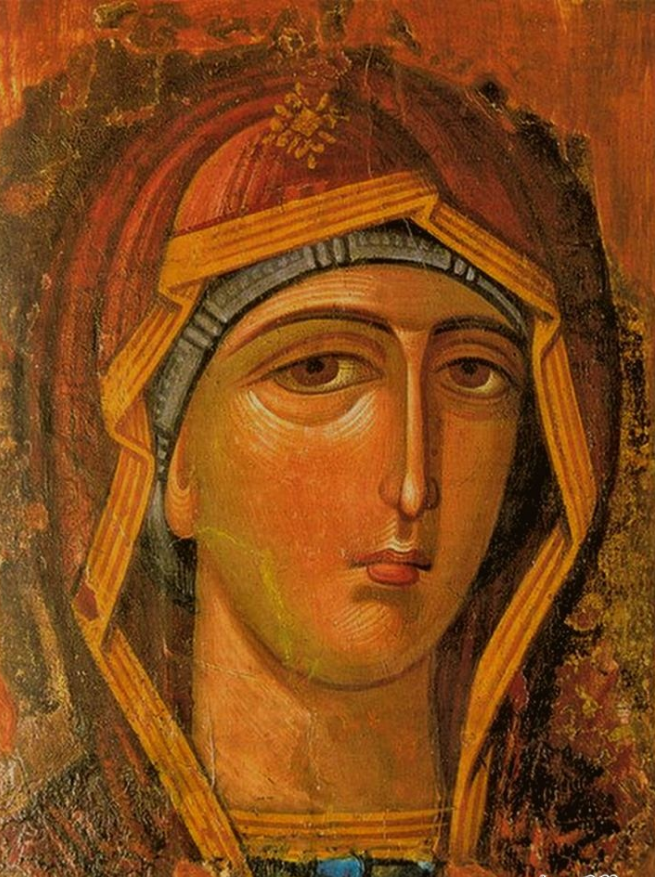

Особенно иконописание стало развиваться в V и VI вв., когда началась борьба с несторианской и евтихианской ересями и в иконах потребовалось выразить истину соединения Божества с человечеством во Христе. В это время устанавливается византийский тип иконописи, который стал развитием иконописного типа, идущего от древнейшего времени.

Общие черты византийского типа — строгость лика и его духовность. В ликах святых подвижников суровая изможденность плоти, как естественное выражение их подвига. Идея церковной иконописи требовала, чтобы лик святых не был выдумкой художника, а воспроизведением сохраненного подлинника.

Способ изображения был двояким: изображение краской на штукатурке стены, на дереве, на полотне и изображение мозаикой, разноцветными кубиками из натуральных или искусственных камней. Если изображения делаются на стенах, на особом грунте прежде полного его засыхания, то эта иконопись называется «фресковой» (от слова итал. «fresco» — свежий).

Святые Феодор Тирон и Феодор Стратилат. Наос. Западный рукав, северная стена. 1388-1389 гг. Византийские фрески Церкви святого Андрея (Андреаш на Треске)

Святые Феодор Тирон и Феодор Стратилат. Наос. Западный рукав, северная стена. 1388-1389 гг. Византийские фрески Церкви святого Андрея (Андреаш на Треске)

Однако с VIII в., вследствие иконоборческих гонений и нашествия на Византию турок, начинается упадок иконописи. Тем не менее иконы продолжили создавать в провинциях, вдали от императорского и церковного надзора. Почитание святых икон было закреплено догматом об иконопочитании VII Вселенского Собора, который отверг ересь иконоборчества и определил более глубокое понимание иконы, подведя серьёзные богословские основы и связав богословие образа с христологическими догматами: «Подобно изображению Честного и Животворящего Креста, полагати во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях честные и святые иконы, написанные красками и из дробных камений и из другого способного к тому вещества устрояемые, якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего Исуса Христа, и Непорочныя Владычицы нашея Святыя Богородицы, такожде и честных ангелов, и всех святых и преподобных мужей. Елико бо часто чрез изображение на иконах видимы бывают, потолику взирающии на оныя подвизаемы бывают воспоминати и любити первообразных им, и чествовати их лобызанием и почитательным поклонением».

Различное понимание иконы в Западной и Восточной традиции привело к разным направлениям развития искусства в целом: оказав огромнейшее влияние на искусство Западной Европы, иконопись в период Возрождения была вытеснена живописью и скульптурой. Развиваться иконопись стала в основном на территории Византийской империи и стран, принявших восточную ветвь христианства — Православие.

Первыми русскими иконописцами были святой Алимпий Печерский (ок. 1070 — ок. 1114), митрополит Петр (вторая половина XIII века — 1326) и Андрей Рублев (около 1360 — 17 октября 1428).

Святой Алимпий Печерский (ок. 1070 — ок. 1114) Святой Алимпий Печерский (ок. 1070 — ок. 1114) |

Митрополит Московский Петр. Икона XV века Митрополит Московский Петр. Икона XV века |

Русские иконописцы старались подражать греческим иконописным образцам, однако обстоятельства местности, времени и личности отразились на иконописных произведениях, получивших свои особенности. В разных краях Руси установились свои, особые приемы и манеры иконописания, основными из которых были: Греческий, Новгородский, Московский и Строгановский.

Греческое и Новгородское иконописание характеризуется особой суровостью ликов, доходящей до некоторой безжизненности, с целью особенно подчеркнуть аскетический дух святых, их отрешение от плотского. Московская иконопись отличалась мягкостью очертаний и меньшей суровостью ликов. Строгановская — богаче красками и вносит больше жизненности в лики, вводит в икону множество персонажей.

В конце XIV — начале XV в. А. Рублев создал свой шедевр — икону «Троица» на сюжет «гостеприимство Авраама». Государственная Третьяковская галерея

В конце XIV — начале XV в. А. Рублев создал свой шедевр — икону «Троица» на сюжет «гостеприимство Авраама». Государственная Третьяковская галерея

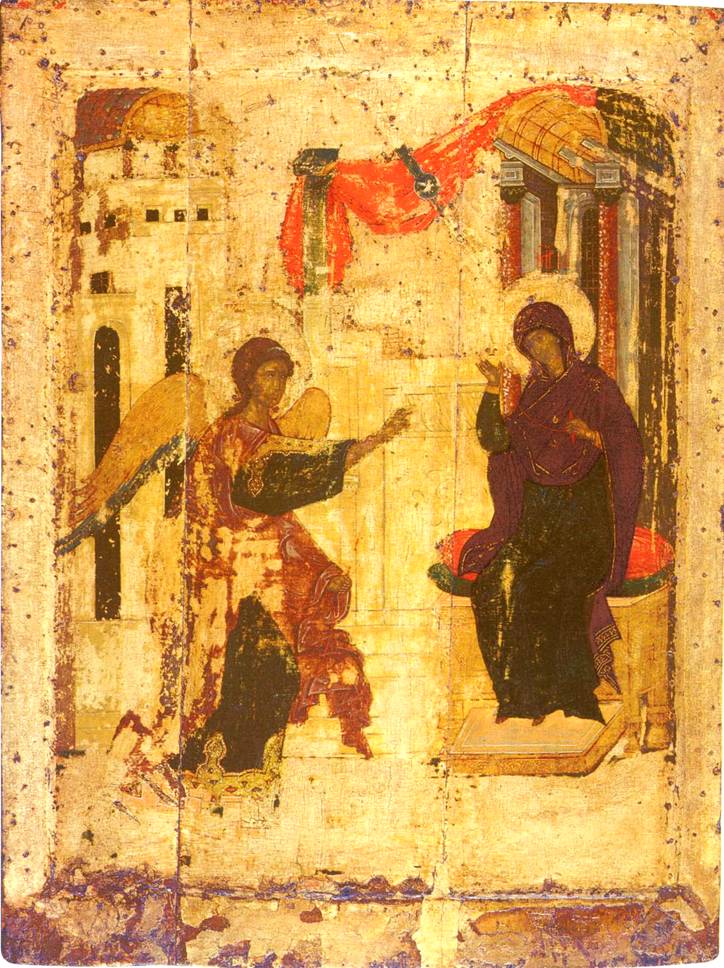

Икона «Благовещение». Андрей Рублев, 1405 г. Благовещенский собор Московского Кремля

Икона «Благовещение». Андрей Рублев, 1405 г. Благовещенский собор Московского Кремля

В постановлениях Стоглавого собора 1551 г. предписано иконописцам проводить нравственный образ жизни, смотреть на свое дело как на Божье и писать иконы с древних образцов.

Западные художники, у которых при изображении предметов духовного мира служат натурщики или языческие истуканы и барельефы, оказали влияние на русское иконописание, и в начале XVII века появилось фряжское письмо. Заботясь об одной живости изображений, западная церковная живопись и взятая с запада новорусская ввела в свои произведения своеволие, оскорбительное для христианского чувства, изменила освященные древностью облачения Богородицы и святых, святые лики стали изображать без всякого внимания к историческому преданию.

При Никоне фряжское письмо дошло до крайности реального изображения угодников, которое при неумелости письма часто было безобразным. Школа царских иконописцев С.Ф. Ушакова также дала развитие западной живописи.

Святая Троица. 1671г. Симон Ушаков. Дерево, темпера. Государственный Русский музей Святая Троица. 1671г. Симон Ушаков. Дерево, темпера. Государственный Русский музей |

Спас Нерукотворный. 1661. Симон Ушаков. Дерево, темпера. Государственная Третьяковская галерея Спас Нерукотворный. 1661. Симон Ушаков. Дерево, темпера. Государственная Третьяковская галерея |

У старообрядцев такое отношение к иконописи вызвало большое недовольство. В иконописи древлеправославной Церкви, и византийской, и греческой, напротив, все направлено к тому, чтобы возбудить в молящихся благоговение и молитвенное расположение. При первом взгляде на некоторые иконы византийского письма кажется, что эта школа мало обращает внимания на разнообразие в лицах, пропорциональность частей человеческого тела и на перспективу. Однако все иконы византийского письма соответствуют той цели, для которой Церковь употребляет святые иконы, и отличительными чертами византийского иконописания служат историческая верность и символизм. Историческая верность состоит в том, что святые изображаются соответственно тем заветным преданиям, которые сохранились относительно некоторых лиц, или исторической постановке, соответствующей характеру времени, из которого берется изображаемый лик.

Символизм византийского иконописания в том, что лик святого отрешен от всего земного, он является символом религиозной идеи, необъятной, невместимой в фигуре. Лики святых не поражают телесной красотой, но зато сияют небесным величием и спокойствием; изображаемые лица худощавы, изнурены постом и подвигами и служат выражением полного преобладания духа над телом.

Седьмой Вселенский Собор постановил, что икона заслуживает такого же поклонения, как и Евангелие: Евангелие проповедует Царствие Божие словом, икона же вещает образом. Евангелие вечно, оно для всех времен и народов, и значение иконы не ограничивается ни эпохой, ни народностью. В тех случаях, когда язык становится беспомощным, икона перенимает его функции и посредством иного, присущего ей языка, объясняет правду веры.

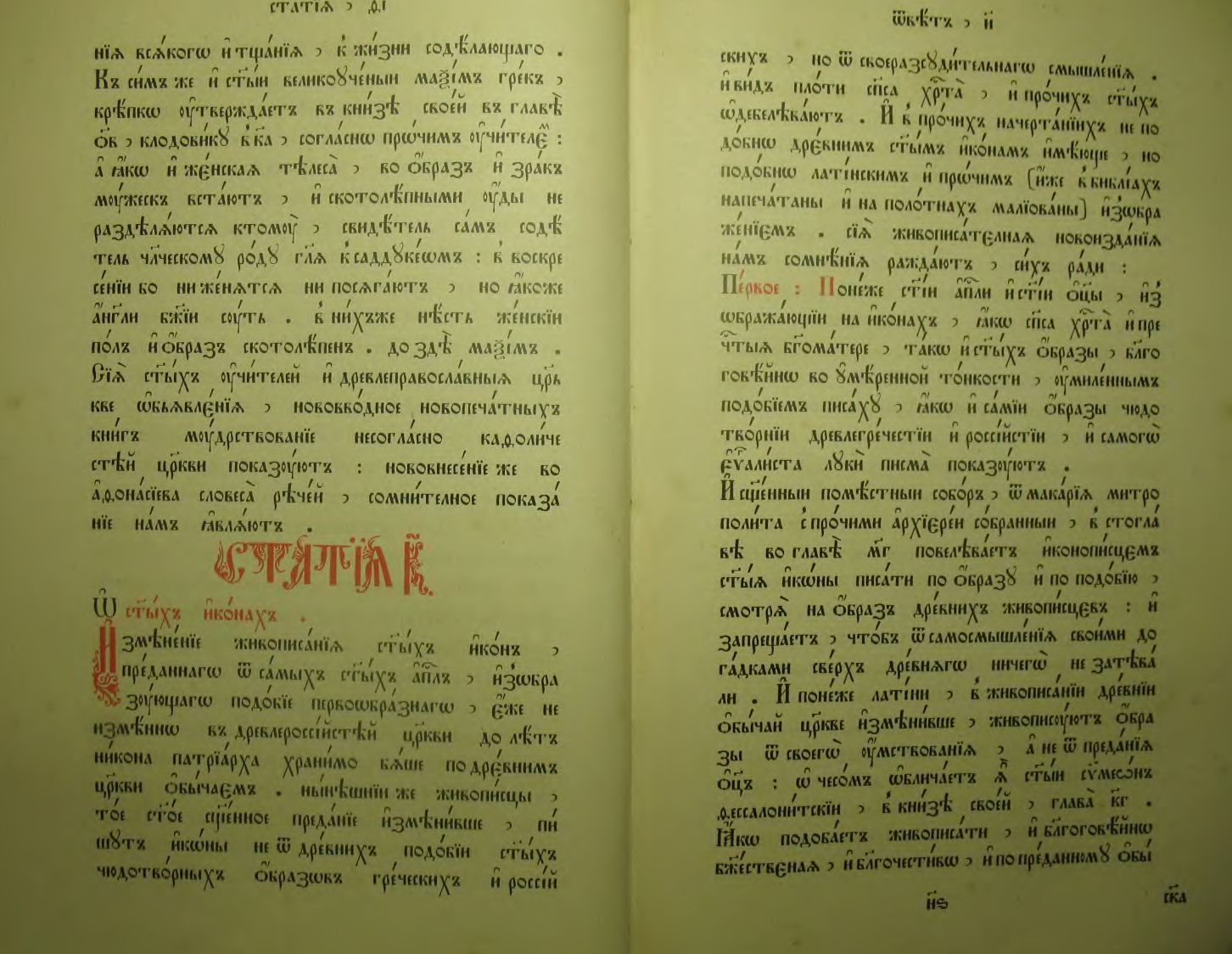

Старообрядческая икона продолжает традиции древнерусской иконы. В «Поморских ответах» был собран и проанализирован обширный иконографический материал, это было одно из первых в России сравнительных иконографических исследований.

«Поморские ответы», ответ 50, статия 20 «О святых иконах»

«Поморские ответы», ответ 50, статия 20 «О святых иконах»

Существуют несколько крупных школ старообрядческой иконы: Ветковская, Невьянская, Поморская, Сызранская и Сибирская.

Ветка являлась авторитетным старообрядческим центром с конца XVII и до середины XVIII века, именно тут зародился один из узнаваемых иконописных стилей, который бережно передавался мастерами из поколения в поколение. Многие иконописцы других регионов равнялись на работы Ветковских мастеров, однако настоящую икону Ветки, выполненную в привычном каноничном стиле, не спутать ни с какой другой.

Ветковская икона «Святитель Христов Никола, Мир Ликийских чудотворец». Середина — конец XVIII в.

Ветковская икона «Святитель Христов Никола, Мир Ликийских чудотворец». Середина — конец XVIII в.

Своеобразие икон Ветки начинается не столько в самой художественной технике, сколько в доске, на которой писались иконы. За основу бралась доска из тополя, осины, специально большой толщины — от двух сантиметров и более. Торцевые врезные шпонки также являются отличительной чертой Ветковской иконы. Паволоку устраивали из льняной ткани, наносили на доску клеевой левкас, графью процарапывали рисунок, а затем золотили левкасную поверхность.

Отличительной чертой икон Ветковской традиции являются сильные высветления вокруг рта, подбородка и характерная форма верхней губы, нависающей над припухлой, раздвоенной нижней губой. Ветковские иконописцы активно выделяют киноварью междугубье, иногда и границу нижней губы, что является древнейшей традицией.

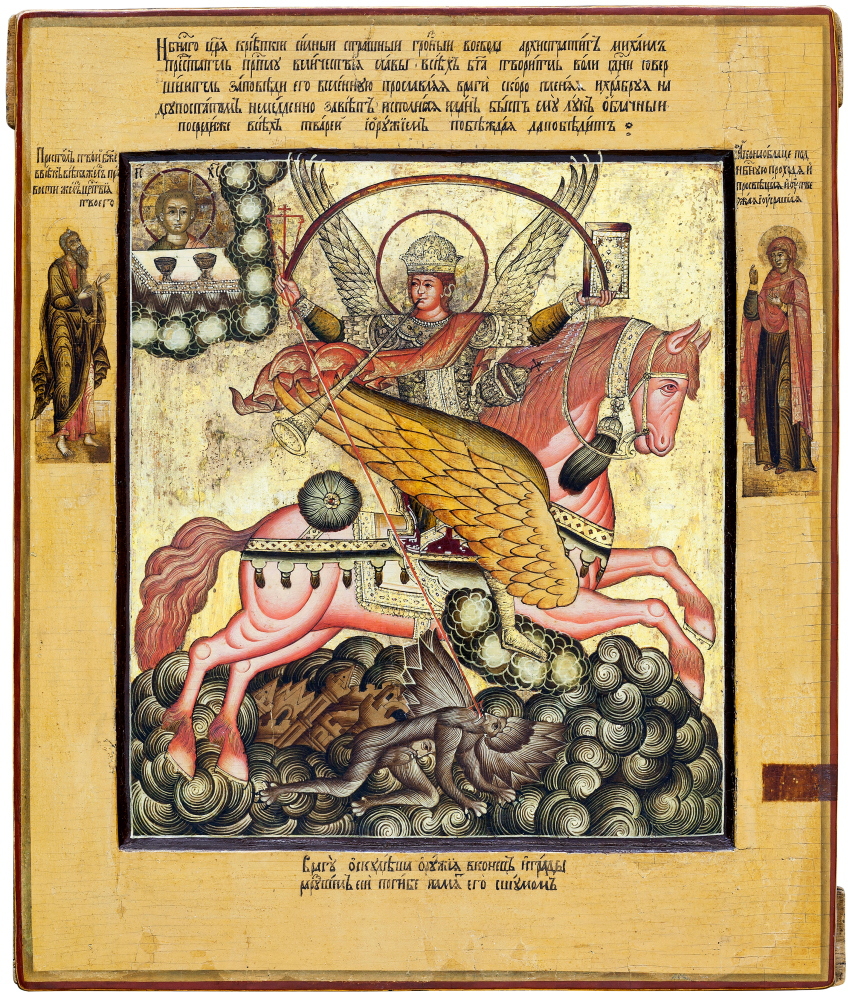

Уральская старообрядческая иконопись начинает проявлять черты самобытности с 1720-1730 гг., когда к старообрядцам Урала, после «выгонок» с Верхней Волги, Керженца и из районов, пограничных с Польшей, стали стекаться новые массы старообрядцев. Центром старообрядцев Урала стал город Невьянск. Отличительные черты Невьянской иконы — удлинённые пропорции и сплошное золочение. В настоящее время школа невьянской иконы возрождается.

Невьянская икона «Архистратиг Михаил Грозный Воевода со святым Апостолом Андреем и святой мученицей Стефанидой на полях

Невьянская икона «Архистратиг Михаил Грозный Воевода со святым Апостолом Андреем и святой мученицей Стефанидой на полях

Сызранская икона — одно из наименее известных явлений русской художественной культуры ХVIII–ХХ веков. Это определенный тип икон, возникший в среде староверов поморского и федосеевского согласий. Сызранские иконописцы продолжали работать в традициях византийского и древнерусского искусства, создавая неповторимый мир православной иконы.

Особенности икон, созданных в иконописных центрах Сибирского региона, говорят больше об их непохожести, чем о сходстве.

Сызранская икона «Святыи Архангел Михаил» Сызранская икона «Святыи Архангел Михаил» |

Сибирская икона «Архистратиг Михаил Воевода» Сибирская икона «Архистратиг Михаил Воевода» |

Со второй половины ХVI века здесь распространились иконы строгановского письма, на основе которого возникла невьянская (уральская) иконопись.

За все время существования сибирской иконописи спрос на нее обычно превышал предложение, поэтому наряду с официально признанными иконописцами в Сибири постоянно работали народные мастера. Крестьянские художники зачастую были и иконописцами, и мастерами декоративных росписей, что и определило эстетику народной иконы.

Фрагмент Невьянской иконы «Святой великомученик Димитрий Солунский»

Фрагмент Невьянской иконы «Святой великомученик Димитрий Солунский»

Поморская школа письма возникла в Выговском общежительстве, которое было центром старообрядческой иконописи в XVII веке. На Выгу создавались резные деревянные и литые металлические иконы и кресты, предметы церковного и домашнего обихода.

Выговская иконописная школа не была сформирована где-то вне пустыни, не была принесена сюда и изначально, она зародилась на Выгу, благодаря слиянию различных художественных течений, и шлифовалась в стенах общежительства.

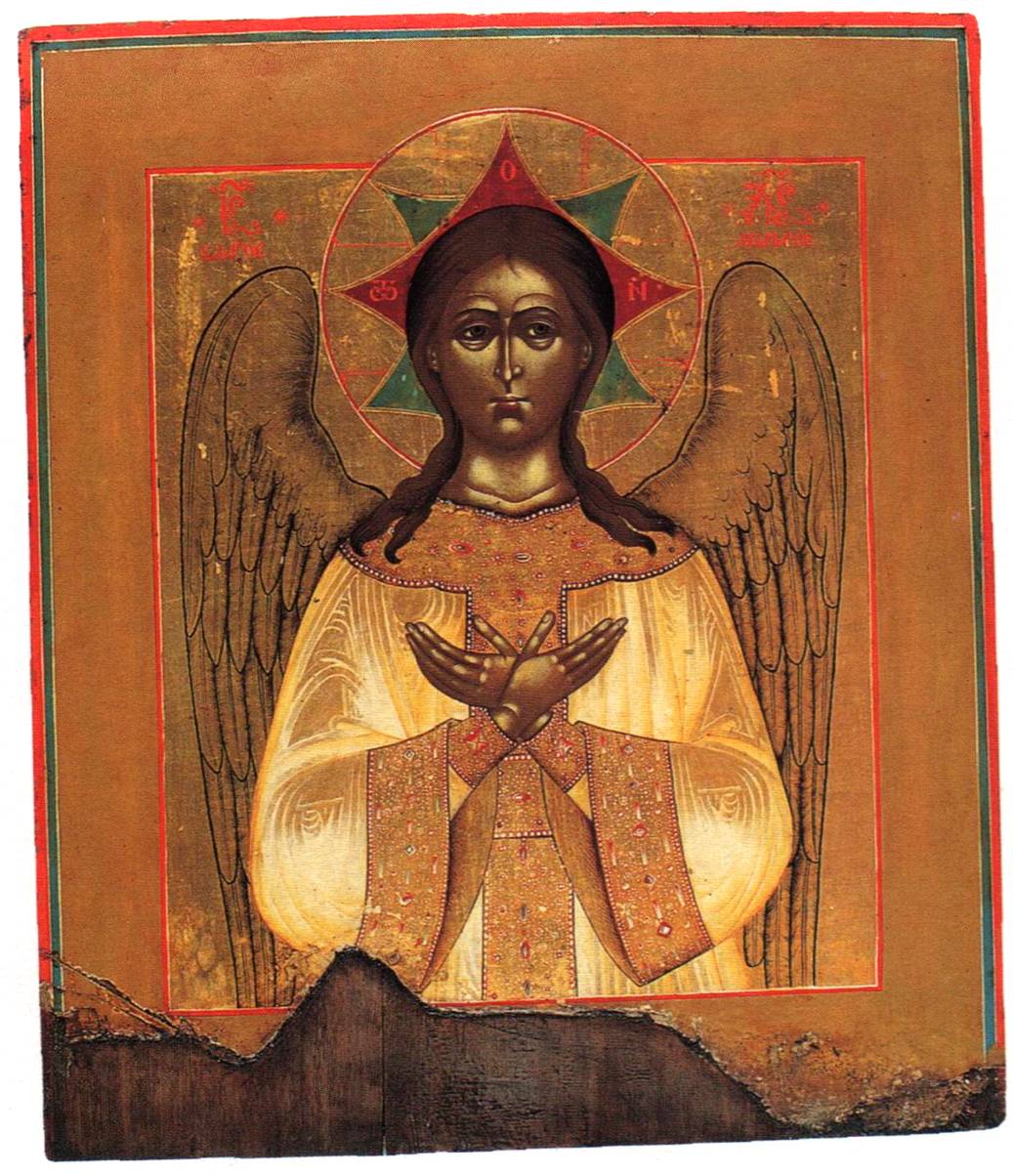

Икона «Спас Благое Молчание». Поморское письмо. XIX век

Икона «Спас Благое Молчание». Поморское письмо. XIX век

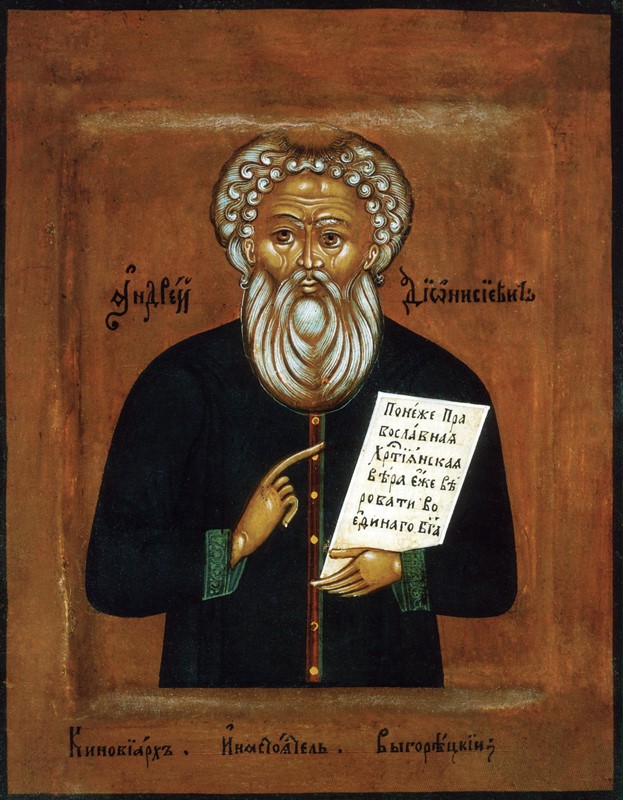

На иконах выговского письма с конца XVIII века изображаются темные лики на золотом фоне, в изображения ландшафта — горок, земли и деревьев вводятся элементы северной природы — тундра, покрытая мхом, с растущими на ней низкими елками. В ХIХ веке лики на иконах получают охристый оттенок, фигуры становятся непропорционально высокого роста, одежда украшается золотом и роскошными узорами. Особый интерес представляют иконы с изображениями первых выговских поселенцев — Даниила Викулина, Петра Прокопьева, Андрея и Семена Денисовых, иноков Корнилия и Виталия.

Поморская икона «Андрей Денисов». Вторая половина XIX века. Выг

Поморская икона «Андрей Денисов». Вторая половина XIX века. Выг

Ряд особенностей старообрядческой иконы позволяет легко отличить её от произведений официального церковного искусства. Характерная черта старообрядческих икон — обилие надписей на полях, тёмные лики деревянных икон, двуперстие, написание имени Христа как «Исус» и аббревиатуры «IС ХС». На всех старообрядческих иконах в pyках святых, на маковках церквей всегда изображаются только осьмиконечные кресты. В древлеправославии хорошо развито литье медных и оловянных икон.

Еще одна особенность — отличие символов евангелистов на старообрядческих и новых иконах: символом Mapкa у старообрядцев является орел, а Иоанна — лев, а на православных иконах посленикoнoвcкoго периода — наоборот. Кроме того, cтapooбpядчecкие иконописцы продолжали, в соответствии с древней русской традицией, изображать евангелистов в виде животных, что было запрещено новообрядческой церковью в 1722 г.

Святые благоверные князья Борис и Глеб. Икона тверского мастера. Начало XIV века. Саво-Вишерский монастырь. Музей русского искусства, Киев, Украина

Святые благоверные князья Борис и Глеб. Икона тверского мастера. Начало XIV века. Саво-Вишерский монастырь. Музей русского искусства, Киев, Украина

На старообрядческих иконах не изображают новых святых, канонизированных русской православной церковью уже после раскола, новых образов Богородицы и новых изводов традиционных сюжетов. Так, например, Воскресение Христово изображается только как икона «Сошествия в ад».

В старообрядческих иконописных мастерских свято соблюдаются каноны и традиции древнерусской иконописи.

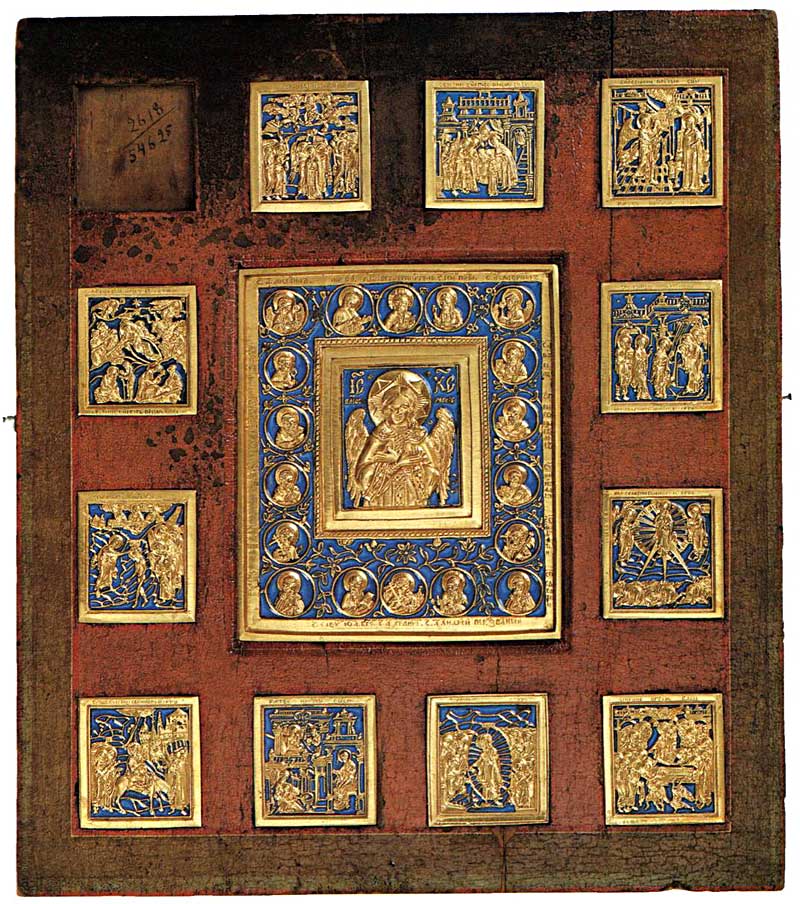

Среди икон имело распространение соединение элементов живописи и медной пластики, которые приобрели особое значение в Сибири и на Урале в XVIII-XIX веках. Литые бронзовые иконы неоднократно запрещались указами властей и православной церкви. Основными хранителями целого пласта культуры в виде комбинированных произведений оставались именно старообрядцы.

Складень четырехстворчатый «Двунадесятые праздники и поклонение иконам Богоматери». Выг. Середина XVIII века

Складень четырехстворчатый «Двунадесятые праздники и поклонение иконам Богоматери». Выг. Середина XVIII века

Иконы, в которые вставлены медные складни, кресты или небольшие по размеру иконы, называются «врезкой». Такая врезка безошибочно указывает, что икона старообрядческая. Также иногда старообрядческие врезные иконы называли ставротекой. Ставротекой (от греч. «staurotheke»: «stauros» — «крест» и «theke» — «хранилище») принято называть «Ковчег для Креста», выполненный в форме плоского ящика или ларца для хранения в нем частиц Животворящего Креста Господня.

Двенадцать медных икон «Спас Благое Молчание и Двунадесятые Праздники», врезанные в доску. XIX век

Двенадцать медных икон «Спас Благое Молчание и Двунадесятые Праздники», врезанные в доску. XIX век

Церковные мастера, придерживаясь древней традиции, изготавливали ставротеки из ценных или крепких пород дерева, обитого снаружи и внутри золотом или позолоченным серебром и украшенного драгоценными камнями. Помимо частиц Креста Господня в них хранили и другие святые реликвии.

В старообрядческих иконах отразилась твердая самостоятельность и своеобразие древлеправославия во всем его несокрушимом могуществе, в первобытной простоте и многовековой истории.

Икона несет в себе все черты мира иного: молитвенную собранность, глубину тайн веры, гармонию духа, красоту чистоты и бесстрастия, величие смирения и простоты, страх Божий и благоговение. Для того чтобы приблизиться к пониманию икон, надо видеть их глазами верующего человека, для которого Бог — несомненная реальность, при всей ее непостижимости и недоступности.

Комментариев пока нет