3 марта на сайте «Русская вера» был опубликован доклад старообрядческого историка Юрия Исаева «Старообрядчество и традиции народоправия». В нем, проанализировав историю староверия, автор указал на особые народнические, народноправческие традиции. Автор указал, что старообрядческий протест, помимо религиозной стороны, имел и социальную. Он явился «протестом против формирования Российской империи, в которой своя же элита отказалась от национальной самобытности и колонизировала собственный народ». В публикации была отмечена роль народников-революционеров, которым «импонировал революционный пафос протопопа Аввакума и боярыни Морозовой. А их жития для многих было настольной книгой». Особое внимание в публикации было уделено старообрядческой общине, которая во времена своего традиционного существования являлась «единой автономной разветвленной структурой взаимопомощи, построенная на началах кооперации и самоуправления». Одной из форм общинной взаимопомощи Ю. Исаев назвал возможность старообрядческого банка: «Даже если бы мы на первом этапе всего лишь учредили один единый кооперативный старообрядческий банк, сложив все наши индивидуальные паи и переведя все свои средства из других банков в него, у нас появился бы мощнейший финансовый ресурс и единое общее дело».

Доклад вызвал немалый резонанс в старообрядческой среде и дискуссию. С публикацией на эту тему в газете «Старообрядец» выступил предстоятель Русской Православной Старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Титов). В своей статье «Глас народа и Церковь» он отметил: «Демократия — несправедливая власть большинства, власть толпы, когда, что кому вздумается, тот то и кричит». Автор осуждает народнические движения, говоря: «Народники надеялись свои идеи насильственного захвата власти осуществить через старообрядцев. По мнению Герцена, «раскольники России» могли стать инициаторами народного протеста «против жестокого ярма царизма». … Упования народников на преобразование через революцию сохранялись до 1917 года, когда революция показала свои кровавые зубы. Любые политические устремления зиждутся на стремлении устранить своих политических соперников и захватить власть». В статье архипастыря осуждена идея создания старообрядческого банка: «Приходилось слышать даже идею создания старообрядческого банка, однако она вовсе не православная, а скорее протестантская, и может заслонить главное дело человека на земле — спасение души. … Старообрядческие мыслители осуждали стремление человека к деньгам».

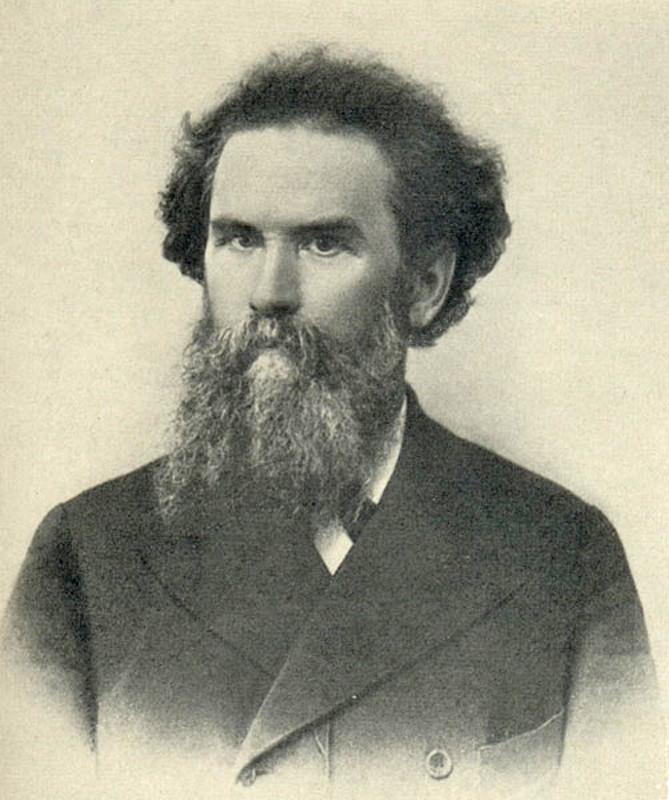

Эта дискуссия показывает, что социальная повестка не чужда представителям старообрядчества. Остается актуальной и, казалось бы, уже ставшая достоянием истории тема русского народничества. Сегодня мы публикуем уникальный документ, ни разу не опубликованную в наши дни статью известного старообрядческого писателя, апологета и педагога, епископа Михаила (Семенова; 1874 — 9 ноября 1916 гг.) «Как я стал народным социалистом», в которой он излагает свои социальные воззрения.

***

А. Михаил

Как я стал народным социалистом

(Типография товарищества И. Д. Сытина, Пятницкая ул., свой дом. Москва, 1907 г.)

I. Первый этап

Заглавие статьи может смутить своей претенциозностью. Оно напоминает брошюру Гере «Как я стал социал-демократом». Каемся, мы намеренно повторили заголовок немецкого христианина-социалиста, ставшего социал-демократом, полагая, что имеем на него более права, чем сам Горе. Горе не «стал» социал-демократом, он просто вступил в партию, разочаровавшись в христианском (немецком) социализме. Русский священник именно «становится», т. е. сложной эволюцией — своего рода крестным путем сомнений и мук — разрушая старых богов, иногда крепко сросшихся с сердцем, приходит к новому общественному идеалу. И мой путь — не мой, а вообще священнический, тот, по которому идет всякий русский священник, воспитанный Евангелием, Достоевским и жизнью.

Начну крошечным воспоминанием далекого детства.

Шумная, большая суконная фабрика… Много-много огня. Невыносимо шумно: стучат огромные колеса. Мелькают страшные стальные руки машин. Жутко. И среди этого шума бродят жалкие серые запыленные фигурки подметальщиков-детей. Усталые, измученные и, главное, жалко-маленькие.

Это было давно, 25 лет назад, но впечатление живо и ярко. Поразило именно это: ничтожность человека, его бессилие перед машиной — страшной, огромной, безжалостно сильной.

Я не хочу рассказывать читателям анекдоты на тему «как я стал добродетельным». Просто указываю яркий факт, отложивший на душе первой тревогой, от которой она не могла отделаться после целыми десятилетиями. Я заглянул случайно в царство Молоха, и он сразу раздавил своею богохульной мощью, торжествующей силой, но где-то оставил начало больной мысли: а все-таки не нужно… Можно иначе. Нет нужны исповедоваться, что делала жизнь с этой случайной детской тревогой. Эволюция, рост и убыль «частной» души — моей или чьей бы то ни было — никому не интересны: занимать может только эволюция священника как священника.

Итак, прохожу мимо целых двадцати лет… Жизнь вдвинула меня в самый центр разнородных течений, бросила в Петербург. Я был призвал сюда, между прочим, для борьбы с неохристианством, т. е. Мережковским, Розановым и др. Я должен был защищать Церковь, ее правду (не жизненную, земную правду, о которой в это время не помнил и я, а догматическую, философскую). И я делал это искренно и без лжи, потому что центром моей веры, единственным жизненным шансом был (и есть) образ Христа, распятого за мир Бога… Я говорил и писал торопливо и жадно, торопясь кричать: «Погодите осуждать нашу правду, вы ее не знаете. Подойдите поближе…»

Наверное, мне иногда удавалось отстоять мою правду: защите ее я отдавал и мозг, и душу. Но сам я всегда оставался внутренне побежденным моей аудиторией, даже тогда, когда она молчала. Мимоходом бросят обвинение, и от него не отделаешься днями и неделями.

«Вы лжете, — пишут из Саратова от имени целой партии литографированным листком, — не Христа вы защищаете, а порядок. Нельзя жить в вашей Церкви с вашим христианством. Сколько рабской лжи: преследование сектантов и вообще свободы веры Церковью, одобрение Церковью войны, больше даже — казней, одобрение каждого наличного «факта», хотя бы крепостного права, потому что это факт; наличной народной и общественной морали — опять потому, что она есть, потому что она факт… Мы видим, что Церковь — орудие на службе «наличного», тогда как ее дело — судить с высоты «вечности», с высоты Евангелия… И не можем принять ее… вас… вашего Христа. Не для того ли выдвинута вперед ваша перекрашенная, обновленная догматическая правда, чтобы усыпить, заставить забыть о жизненной неправде и о том, что о ней-то вы молчите и говорить не смеете. Гипнотизировать вы нам хотите догмой…»

«Оставьте, — пишет наивный, полуграмотный, но умный и не стесняющийся в словах купец С-в из Самары (известный открытым письмом митрополиту Антонию), — вы точно приказчик… Расхваливаете вашу Церковь, как товар, который распродаете. И кто вас знает, может быть, и в самом деле не видите, что товар подмочен, а главное, не видите, что на нем печать антихристова… Вера-то верой, и хорошо вы про нее говорите, а поглядишь — нужна она, эта вера, чтобы Бога приставить сторожем к имуществу богатых. Все вы Божье-то отдали кесарю на службу, Бога в сторожа обратили, Евангелие так перестроили, что оно тоже, как «Уложение о наказаниях», грозит только рабам, которые не повинуются господам, да утешает ограбленных: терпите, «там» получите вдесятеро».

Я чувствовал, что здесь страшно много правды. Как я мог ее отрицать, когда Ириней Орловский в проповеди доказывал, будто бедняки для того и нужны, чтобы была эстетически богаче картина жизни. Не все красные да красные цветы на лугу, нужны и голубые, и синие. Не все же сытые и богатые — некрасиво и скудно, и надоест (очевидно, сытым).

А этот откровенный цинизм не был редкостью. Сколько, в самом деле, делается нами усилий в похвалах «бедности», в целях спокойствия богатых. Понятно, рядом с такими проповедями письма из Саратова и Самары жгли, как уголь. Почувствовалась необходимость правду Евангелия прежде всего освободить от ее рабьей служебной роли. Почувствовалось, что нет и не будет нам и Христу веры, пока наше слово и мысль будет на службе, да, главное, самая эта мысль будет сама внутренне, по самой психологии, гнилой, развращенной, рабьей.

Вспомнились слова Самарина, своего рода столпа православного сознания: «Когда существующий порядок вещей, например, хотя бы крепостное право, целиком ставится под непосредственную охрану веры; когда ей, так сказать, навязывается одобрение, благословение и освящение всего, что есть в настоящую минуту, но чего не было вчера, и чего может не быть завтра, тогда, естественно, все самые разумные потребности, не удовлетворяемые настоящим, все самые мирные надежды на лучшее, наконец, сама вера в народную будущность, — все это приучается смотреть на христианство как на преграду, через которую рано или поздно надо будет перешагнуть, и мало помалу склоняется к отпаду от Христа и Церкви».

Вспомнились, да еще как вспомнились. Обстоятельства были уже другие, чем два-три года назад. Тогда эти «слова Самарина» приводил я же в виде самооправдания — государство, дескать, пользуется Церковью в своих целях и дискредитирует ее, мы этого не хотим; сами тяготимся союзом, как проклятием… Поэтому недоверие к нам незаконно и неосновательно.

Так мог говорить священник с «обеспокоенной» совестью год назад. Так говорил и я. Теперь священники Бога Вышнего показали, что союз — их рабское служение одному кесарю вместо Бога — им «проклятием» не кажется. Целая армия рабов Молоха, по ошибке стоящих около алтаря Христова, обнаружила такое рвение в кощунственной борьбе против правды, что стало страшно за целость самого христианства. Родился страх, что (как в «Тревожной ночи» Розанова) последние рабы выйдут из опозоренного храма с криком: «Вон из этой нечисти, кроткой с виду, кровавой внутри. Здесь тайна беззакония начала действовать».

И мысль Самарина встала пред сознанием в новой резко обличающей форме видений Ламенэ. Семь порфироносцев в зале, обитом черным. Вот пятый, поднявшись, колеблющейся походной приблизился к трону из костей и поставил ногу на поверженное распятие. Он взял череп с кровью, выпил из него и сказал своим товарищам: «Вы много и хорошо надумали, чтобы уничтожить свободу. Ваши средства действительны и энергичны, но их недостаточно. Обратите людей в животных, это хорошо, поразите их страхом неумолимого правосудия, жестокими казнями, иначе они рано или поздно растерзают вас. Палач должен быть первым министром у хорошего князя».

А рядом с ним, этим «пятым», седьмой, выпивший, как и остальные, из человеческого черепа, так заговорил, стоя на распятии: «Нет более Христа; война не на жизнь, а на смерть, вечная война между Ним и нами. Но как отвлечь от Него народы? Слушайте! Нужно купить священников Христа богатством, почестями, могуществом. И она повелят народу, от имени Христа, подчиниться нам во всем, что бы мы ни сделали, что бы ни приказали. И народ поверит им, вручит им свою совесть, и наша власть будет прочнее, чем когда-либо прежде».

И сделали, и подкупили… Наступил тяжелый и мучительный мрак… Именно тяжелый и мучительный мрак.

Удивительно ли, что я испугался этой угрожающей темноты и захотел крикнуть моим товарищам: «Спасайтесь! Соседство ваше с языческим и злым принципом рабовладельческой власти гибельно, особенно теперь…» А в результате этого призыва и должен был явиться разрыв, не скрытый и не замаскированный, с прежними формами государственных воззрений.

Часто говорят, что для священника, по-видимому, должны быть безразличны формы власти и т. д. Возможно, что так. Очень может быть. Во всяком случае, сейчас это для нас не важно. Факт тот, что связь с прошлой властью развращала, и ее-то во всяком случае нужно было разорвать как можно решительнее и яснее. Это — стадия, которую необходимо должен пройти и неизбежно пройдет каждый священник, не желающий торговать Христом в угоду власти. И вот разрыв с властью стал первым моим этапом.

Однако этим вопрос не решался. В какой же форме должно раскрыться освобожденное от рабства христианство, в своих построениях здешней «земной, социальной жизни»? Отыскать жизненную земную программу было очень нелегко. От прошлого остались трудно вытравленные пятна рабства. Сознание оказалось зараженным «проказой веков». И на дурной почве могли привиться вначале только лживые, компромиссные формы. Победил «дух компромисса», сатана нашего века (по выражению Ибсена), в лице Достоевского и немецких социалистов. Родилась полуистина моей брошюры «Проклятые вопросы и христианство».

II. В рабстве компромисса

Достоевский был и есть, и, наверное, еще долго будет «злым гением» христианской мысли. В его творчестве, рядом с семенами «откровения», заложены элементы сильного наркотического яда, энергично разлагающего, главным образом, идею христианской общественности.

На распутье, в поисках ответа, как понять мир и примириться с его неправдою, моя мысль не могла не встретить на своей дороге Достоевского.

Он прошел тот же путь сначала скорбного недоумения, а потом смертного ужаса перед жизнью, «Ваалом царствующим в нашем мире ростовщиков», какой переживает все наше поколение «больных христиан», — и я естественно сошелся с ним на одном перекрестке.

Читайте две-три страницы «Летних заметок о зимних впечатлениях». Одна глава так и называется — «Ваал», и вся она полна впечатления скорбного ужаса перед поруганием человека в «царстве машин», трудящихся не на работника, а на ростовщика. Необъятный, как море, город — визг и вой машин. Отравленная Темза. Блестящий хрустальный дворец выставки. Что-то апокалиптически победное, великое, красивое. Это — храм… Да, Ваала. Богатство, роскошь, зеркала и золото. И на этом фоне — задавленный и жалкий человек.

Шабаш беглых негров — рабочих, которые в пьянстве и разврате, тупом, без веселья, тяжелом и молчаливом, отдают в субботу добытое за неделю трудом и проклятием. Продающиеся женщины и даже девочки в Гаймаркете… Весь гной отложения позорного строя жизни. Матери, которые выводят на продажу своих дочерей. Все это — жертвы Ваалу. Это пьянство, разврат, потеря сознания, в котором есть «нечто систематическое, показное, поощряемое», для Достоевского — «души, положенные в основу проклятой башни Ваала». «Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Бедность, страдание, ропот и отупение массы его не тревожат нисколько». «И долго для париев его царства еще не сбудется пророчество. долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд, и долго еще будут они взывать к престолу Всевышнего: “Доколе, Господи”».

А рядом с картинами рабства взрослых — особенно для меня — больные и понятные картины страдания детей. «Помню раз, в толпе, — рассказывает Достоевский, — я увидал одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, Бог знает зачем шатаясь в толпе; может быть, она была голодна… Но что более всего меня поразило, — она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей всклокоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди». И это опять была утренняя жертва тому же богу злого капитала.

Такие картины, такое представление о мире было слишком для меня понятным, чтобы я не принял его. Понятен был и вывод Достоевского: «Ваал должен быть уничтожен».

Да… да… Но как?

Как известно, Достоевский на этот вопрос ответил резкой критикой социализма, вместо которого он предложил свой «русский социализм» — социализм Власа, собирающего подаяния на храмы.

Русский социализм Достоевского представлял собой рабское, компромиссное, нищенское произведение души, развращенной и раздавленной дотла каторгой, но язык Достоевского, наркоз и гипноз освещенных красивой болью образов его «распутных героев» (Зосимы, Алеши) маскировал рабские мотивы и источники системы.

«Русский социализм» — это система, которая должна возвышать всех до нравственного уровня Церкви, как духовного братства, хотя и с сохранением внешнего равенства социальных положений, «требует одухотворения всего государственного и общественного строя через воплощение в нем истины и жизни Христовой.

«Не в учреждениях, не в «фаланстерах» и всякого рода общественных муравейниках, а в деятельной любви, любящей жалости Зосимы, Алеши — спасение. В решимости делать все ради деятельной любви».

Жизнь наша плоха, потому что мы сами плохи. «Сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем ее лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправить».

Забудьте о своих «правах», забудьте о том, что можно сразу переделать мир «реформами». Оздоровляйте души…

Все эти мысли, изложенные здесь сжато, бескрасочно, в блестящей обстановке истерических картин и пропитанных страданием образов Достоевского казались светлыми и убедительными. Рождался только один вопрос: но неужели же нужно забыть о всех этих продающихся девочках в Гаймаркете, об ужасах их положения? Неужели же ничего нельзя сделать с самим «фактом» продажи? Неужели нельзя уничтожить шабаш «беглых негров» и добыть для них праздник?

Согласиться целиком с тем решением, что нужно ждать, что теперь нужно и можно спасать только одну ту девочку, те отдельные единицы, которые встретятся на дороге, не хотелось… Против этого возмущались остатки общественной совести, какие не могла затемнить антихристова проповедь жалости только к ближнему.

И вот здесь помогли Достоевскому христиане-социалисты, так близко подходившие к Достоевскому в основной идее проповеди деятельной любви. Они «хотят ввести Христа в царство машин», как заявляет Науман, т. е. хотят именно того, чего хотел и я.

«Вывести бедность из мира — наша задача. Для выполнения этой задачи Бог даровал нам машину. Он дал миллиарды железных рабов, дал возможность вырабатывать бесчисленное количество продуктов, Он сказал: «В ней (машине), Мои дети, Я вам даю средство уничтожить нужду. Возьмите машину и осветите ею землю, возьмите ее и стройте ею новое время!» Бог дал суконные фабрики для того, чтобы никто больше не нуждался в одежде, и транспортные суда, чтобы никто не голодал…»

И я хотел того же — заставить машину работать на тружеников. Именно. Дальше ничего не нужно хотеть: это было то, что мне и нужно. Практическое дополнение к Достоевскому.

А рядом их программа, такая широкая, демократическая: обеспечение рабочих, борьба за сокращение рабочего дня, запрещение труда детей, урегулирование труда женщины…

Я оказался плененным: решил, что лучшим выражением христианского сознания будет именно соединение Достоевского с христианским социализмом Наумана, американцев. И я стал прозелитом и, пожалуй, апостолом компромисса.

В одном из собраний у о. Григория Петрова С. Н. Булгаков защищал свой доклад «Христианская политика», в котором предлагалось во имя христианства организовать «союзы христианской политики» для борьбы с общественным строем, враждебным свободе и, следовательно, духовной личности. Сергей Николаевич предлагал организацию своего рода политической партии, вроде тех же западных христианских социалистических, только на почве действительного, а не шулерского социализма Штекера.

Я выступил большим противником предлагаемой христианской политической организации. В моей повести «В городе», в первой ее части, есть такой диалог:

«О. Петр (по адресу интеллигента):

— Если говорить о роли Церкви в жизни, то ее «политика» совпадает вообще с политикою тех, кто за правду… за права меньших… Мы можем подать руку тем, кто борется за права обиженных, за объединение слабых против неправды сильных.

Отец Николай: — Права?.. Нет…

Бледный, дрожит, как в истерике. Лицо страдающее, больное…

— Права… Нет… нет… Не будет. Избави Бог. Это — Иудино предательство. Это — второе искушение. Сделай камни хлебами… В вашей программе нет, нет Христа, распятого Христа, Бога; если я когда-нибудь приду к мысли, что Христа не было, что дело его здесь невозможно, тогда я приму эту «христианскую политику». Может быть, это будет через неделю, через две, но только тогда, когда умрет Христос. Церковь не может быть в союзе с группой, которая говорит обиженному: «Возьми свое право», потому что права нет в Церкви, хотя она и скажет: «Проклятие насильникам». Церковь может стоять только борьбы, как совесть человечества — его суд. Мы можем звать только к таким делам, какие можем проповедовать с чашей Крови Господней в руках, устраивать такие союзы и организации, нет прав и есть только самоотвержение, хотя и мыслим, что это устроить жизнь побогаче социализма».

О. Николай этих строк — это я в своих тогдашних возражениях о. Петрову и С. Булгакову.

Естественно, что на почве этого воззрения я считал возможным только всякие церковные «фабрики счастья», вроде приходских братств, христианского пастырского посредничества между трудом и капиталом, церковной организации квартир для бедных и т. д., и т. д. Самое большее, на что я соглашался — это полумеры Наумана, оговариваясь, как лицемеры, что Христос не придавал цены внешним формам, полагая суть всей истории мира в развитии отдельных душ.

Я не знал тогда, что через неделю или две мне придется именно ради веры во Христа отказаться от своей лживой точки зрения.

III. Ссора с Достоевским и немецкими христианскими социалистами

Достаточно было маленького толчка, чтобы кошмарное влияние «жестокого таланта» и покладливых христиан (Наумана, Штекера и пр.) рухнуло.

Этот толчок дало случайное место у Достоевского. Если помните, возражая Градовскому против его мысли, что необходимо улучшение учреждений, а не только личности, что христианское совершенствование Коробочки не уничтожит крепостного права, Достоевский отвечал положительно дикими, страшными словами: «Нужно же понимать христианство, — пишет он Градовскому: — если бы Коробочка была христианкой, то крепостного права в ее имении и не было бы вовсе, несмотря на то, что все крепостные акты оставались бы в ее сундуке. И какое дело Коробочке-христианке, крепостные или не крепостные ее крестьяне. Она их мать… п т. д.»

Это было иллюстрацией к словам о духовном братстве с сохранением социального неравенства. Для меня эти строки были откровением. Как? То, что «крепостные акты в сундуке», — это безразлично? Коробочка — мать…

Нет, не нужно этой матери. Именно нужно понимать христианство, а это значить понять, что в жизненных отношениях самое страшное, грешное — не то, что, пользуясь актами и купчими, затравят человека собаками, а самые «акты» на души. И если акты лежать в сундуке — весь позор еще цел и нетронут.

В том и суть христианства, как отчасти мы уже говорили в «Столичной почте», что оно требует осудить не только факты греха и насилия, но прежде всего больше требует осуждения и отрицания насилия и зла в тех формах, где зло закрепилось, застыло, кристаллизовалось, где проказа и сифилис души воплотились в форме общего греха, т. е. осудить, как свой грех, каждое окошко тюрьмы и огонек позорного дома…

Христос прежде всего осудил старую мораль и старую общественность, как квинтэссенцию прежнего рабства, и только осуждая общественность, купчие крепости, ростовщичество и собственность, Он мог «прочно надеяться вытравить злое» в каждой индивидуальной душе.

Коробочка — мать? Избави Бог, — прежде всего нужно отказаться от Коробочки-матери.

Но как же — тогда родился вопрос — относиться ко всей системе, построенной на таком антихристианском основании? Только отрицательно. Я понял, что вся проповедь жалости Зосимы или «материнства» Коробочки не ошибка, а обман. Жалость типа Зосимы, так враждебную Христову типу любовной ненависти к злу мира, выдумали люди своекорыстно.

Нет ничего выгоднее для человеческого ничтожества, как жалость. Она выгодна для отдельного человека, потому что, как я уже сказал подробнее в другом месте («Столичная почта»), человек прячется в нее от муки видеть страдание и приниженность всего мира. Но она же выгодна для эгоистического буржуазного самосохранения: жалость требует только уступок, благотворительности и, значит, одновременно и дает буржуа «сладкую радость помочь ближнему» и спасает от более крупных жертв. Наконец благотворительность, жалость и проч. требуют, как света, по самому существу, благодарности и терпения.

Ясно, что проповедь материнства Коробочки — преступное вовлечение в невыгодную сделку и только. Отсюда, решил я, христианство должно больше всего бороться с идеями, разлагающими христианство, с фальсификациями, т. е. с идеями благотворительной жалости, которую осуждает Христос как своего рода подлог.

В пьесе «Две идеи» (готовящейся к печати) девушка-рабыня германского феодала срывает на площади распятие и в безумном экстазе бросает такое обвинение христианам:

«Я сорвала… Да, я сорвала… Его вам не нужно… Я не хочу, чтобы вы своими устами позорили Его раны. Богохульники, распинатели!.. Он хотел, чтобы вы, как Он, страдали позором и злом мира. А вы своими руками умножаете язвы Его и Его мира, чтобы в них находить свое счастье. И Его муки вы переделали в сладкое вино для сладострастников. Вы покрыли весь мир ранами, убиваете и тела, и души, чтобы только получить и другим дать радость «терпеть ради Господа». Вам Его не нужно…

Я поняла… Я была, когда Он умирал, и видела… И вот я захотела броситься к Его ногам, целовать их и я вдруг увидала, что Он вздрогнул и отодвинулся. И я поняла: Он испугался. Он боялся, что я, пьяная от счастья Его целовать, жалеть, не увижу мук отравленного мира, на который Он бросил новые реки чистой крови, чтобы ими напугать мир.

Да, да. Он пролил, чтобы смыть проказу с мира. Вы во имя Его множите и растите эту проказу. И к кресту Христову в праздник вы подходите, чтобы в сладострастной жалости брать опьянение, а в будни предлагаете тот же крест для поцелуя своим рабам, чтобы они около Его страданий нашли утешение в терпении не возмутились и благодарно целовали ваши руки, которые их бьют. Вы спасали себя, ваши обеды и сделали Его адвокатом вашего рабовладельчества, а по праздникам заменяете Им для разнообразия танцовщиц и блудниц…

Бог-сторож, Бог для отдыха и новых «пьяных» ощущений — не нужно…»

Эти строки были написаны в тот день, когда случайно попалась одновременно статья Достоевского о Коробочке-матери и слова Ивана Карамазова о святом, согревавшем прокаженных своим дыханием. И я ликвидировал Достоевского, признав его проповедь жалости, пьяного сострадания-самоотвержения просто буржуазной подделкой христианства, при которой Христос существует, чтобы давать богатым радость «благотворительности» и удерживать от бунта проповедью, что «страдание — великое счастье».

Но раз начался пересмотр, с продолжателями его было справиться легче.

Программа христиан-социалистов могла нравиться только при первом взгляде. Забота о рабочих, их семье, обещание думать только о голодных — это было хорошо, но эта была ложь. Всмотритесь ближе в такого рода человеколюбивые постройки всех буржуазных групп, и вы заметите фальсификацию.

«На собственность, — пишет Науман, — мы будем смотреть, как на нее смотрел Христос. Иисус из-за этических оснований был радикальным противником скопления капитала: «Не собирайте себе сокровищ на земле». Сердце, желающее приобрести вечное блаженство, не должно привязываться к собственности. Деньги не должны быть мерилом людей. Иисус не коммунист, у него нет намерения отлучать галилейских рыбаков от их лодок и домов. Он только отрицает чрезмерность собственности. Христианское понятие о собственности должно само собой заменить римское. Иисус хочет уменьшить нужду, горе, преступления. Это — постоянная земная цель христианства. Беспомощной бедноты, безработицы не должно быть, но мы должны идти вперед, придерживаясь существующего: Иисус не пришел разрушить, но исполнить. Он дает кесарю, что принадлежит ему».

Что представляют все эти речи, как не обман?

Не выходит ли, что христиане-социалисты хотят воспользоваться христианством как щитом веры перед лицом всего мира и под тенью этого щита приготовить место для противящейся реакции; уже не выходит ли, что они думают только о том, чтобы в корне дискредитировать социализм и на место его ярких лозунгов выставить свои предложения, в конечном счете устраивающие только делишки реакционных сил.

Христианство Христа не может быть таким половинчатым. Оно всегда будет прямым и смелым.

Маммон покорил себе землю. Не только сердца и мысли людей, но также их отношения. Все изобретения, открытия в области техники он, один только он, присвоил себе. То, что должно было освободить человечество от жестокой власти физических законов и сделать его господином природы, в руках Маммона обратилось в ужасное орудие пытки, сделалось бичом, под ударами которого, как рыбы, извиваются беззащитные массы. Чем выше поднимается культура, тем глубже падает в бездну большинство людей. Чем славнее прогресс, величественнее развитие, тем ужаснее судьба тех, чьим трудом осуществляются прогресс и развитие. Чем ближе человек считает себя к цели своих стремлений, тем ужаснее он обманывается. В наши дни бедняки в больших городах грубее, ожесточеннее, несчастнее, чем дикари лесов.

Для того, чтобы сокрушить Маммона, нужно напасть на него в сфере его могущественных отношений современности. Кто хочет обезвредить врага, тот должен лишить его пищи. Для того, чтобы пал Маммон, должно отвергнуть, как ложь и ростовщичество, принцип частной собственности«.

Я должен был стать социалистом.

Как ни странно это, но о своем социалистическом исповедании я заявил еще год назад, в статье «Церковных ведомостей», написанной по заказу редакции официального синодского органа.

Последний год — 1906 — я работал над вопросом о детском, о женском труде, о положении бедноты в столице. Очевидно, такой год должен был обострить мою вражду к «хищнически-ростовщичьей».

На стеклянном заводе в Симбирской губернии я видел, как дети 12-13 лет зимой целую ночь мечутся среди «красивого ада», около невыносимого жара, и через каждую четверть часа «остужаются» — техническое выражение — в ледяной проруби.

Видел женщин на фабрике свинцовых белил с трупными, темно-зелеными лицами, с разрушившимися деснами, дрожащими членами. Видел их детей, рождающихся только для того, чтобы страшно умереть на другой день, на другой месяц по рождении в судорогах свинцового отравления. Их отцов, которые не могут пить, как люди, от постоянных судорог и лакают как собаки.

Жизнь поставила меня лицом к лицу с ужасами жизни петербургской бедноты, там, где «семилетним развратен и вор».

Ясно, что колебаний в выборе с христианской точки зрения между двумя мировоззрениями — социалистическим и буржуазным — быть не могло. Итак, я должен был во имя Христа стать социалистом, но почему я стал именно народником-социалистом?

IV. Почему народник-социалист, а не социал-демократ или социалист-революционер?

Почему именно народник-социалист, а не социал-демократ или социалист-революционер. Причины понятны. Мое мировоззрение родилось на почве расширения понятия личности, но не на почве ее отрицания.

Старое понятие личности и ее обязанностей я отверг. У Короленко, под обаятельным влиянием которого я был с детства, есть легенда об ангеле неведения. Этот ангел по воле Бога жил на земле, сея улыбки, радость и счастье. Но вот однажды на его светлые одежды упала кровь человека, к которому он, по неведению, сам привел убийц… И тогда потускнела радость в очах ангела, и вместо «радостного неведения» его душа приняла муку «скорбного познания».

Для меня ангел Короленко всегда был символом человечества, у которого пробудилась «общественная совесть» на место личной, раскрылось сознание, что недостаточно лить масло и вино на раны одного раздавленного колесом жизни, не стараясь остановить «злой ход» самого колеса.

Эта мысль, говорю, была у меня всегда: теперь она облеклась в определенные и яркие формы.

Личность я понимаю как неделимую часть общества, спаянную с ней неразрывно, «химически». Развитие личности вне, обособленно от улучшения всего того комплекса, в который она входит как часть, невозможно.

Личность не может различать между своими «язвами» и язвами общественными. Невский проспект, тюрьма, рабство, — все это позор каждой личности, на каждом лежит пятном не только позорящим, но и разлагающим, и никогда и никак не сделаешься лично свободным, пока есть самое понятие несвободы, есть тюрьма, есть насилие, «купчие крепости на человека».

Фраза раба Эпиктета — «раб даже в каменоломнях может быть свободным» — развратная рабья фраза, потому что несвобода других и даже «рабовладельчество господ», их позор, одинаково уничтожает мою свободу и личность.

Человеческая личность — часть улицы, часть всего общественного порядка. Девушка на Невском продает свое тело… Иуда в Гефсиманском саду предает своего Господа… Моя личность, ее свобода не только заинтересована морально в том и другом факте, а вся целиком «там», на Невском, в Гефсимании. Проклятые поцелуи на щеках девушки. Проклятый поцелуй на ланитах Господа.

Я должен чувствовать всю ложь и гнусность проклятого поцелуя на своих устах (я целую) и на своих щеках (меня предают), а если так, то вывод: я стану свободен и чист только тогда, когда самого Невского с продающимися душами не будет, самый суд Пилата будет невозможен. Короче сказать, освобождение человека возможно только с освобождением всей жизни всех, и зло можно и должно ненавидеть больше всего не в человеке, а в его «кристаллизациях» (режиме, тюрьме, купчих и крепостных актах).

Сознать себя человеком — значит сознать себя богом… на Голгофе.

Ты — человек? Ты — бог. Весь мир — твой, твое создание, твоя вещь, твоя мысль, кровь или сукровица твоего духа. Рисунок на твоем чайнике — твой, красные фонари на злых улицах — твои… Окна тюрьмы — твои. Все души кругом тебя, прокаженные и калеки — твои… И ты должен пережить гнусность всего этого «твоего». Сорвать с себя — а значит, и с мира — все запятнанные гноем одежды. Криком души, страшной болью ее, стряхнуть с нее и мира кровь, позор, грех…

Каждая душа должна носить весь мир, злой мир, как все прокаженное тело.

Это страшно, но это Христова общественность — та, которая уничтожит улицы рабов, рабство, насилие, нищету. Здесь апофеоз «общественности».

Но, очевидно, что такой взгляд, выдвигая принцип общественности, в то же время представляет своего рода культ личности. Отрицание личности для меня казалось и всегда будет казаться преступным. Само общественное строение, как кажется, может основываться только на «культе личности».

Человек божественен, его будущее безгранично. И это будущее будет строиться личностями.

Понятно, я не мог принять при этих условиях социал-демократии с ее учением, отрицающим человека как личность. Я вполне соглашался, что личность есть «пена» наличных общественных условий, результат среды. Это не обязывало меня принять и догмат ничтожества личности. Для меня личность есть синтез отдельных сил, разбросанных искорками в массе, но самый синтез есть «новый факт» и новый исторический фактор.

В процессе соединения разбросанных искорок в «пену» личности совершается чудо: из элементов получается больше, чем в них, по-видимому, дано.

И я не мог отказаться от мысли, что личность, создавшаяся синтезом настроения минуты, не может вдвинуться в историю «библейским камнем», разрушающим царства. Ведь личность божественна, и только ее культ, ее рост может обещать богатую, красочную, сильную общественность.

Если хотите, во имя общественности и общественного блага я возвращался и к идее личного совершенствования. Расширение личности для меня казалось необходимым условием общественного устроения на началах более широких, чем простая сытость.

— Ты веришь в Бога и душу, Нина? — спрашивает вожак свободных в несуществующей еще нашей пьесе «Господа и рабы».

— Нет.

— И я нет. Но, кажется, все-таки нужно любить Бога… Да это все равно, Нина… Все равно не верю. Необходимо любить… Не того бога, которого выдумали люди, чтобы поставить сторожем около своих самоваров, шуб и жен. Нет, настоящего Бога. Того, Который в нас. Нужно себя любить… Знаешь, в чем наше несчастье… Мы не любим себя и потому не можем быть свободны и принести в жизнь свободу… Мы не поняли Христа. Любите ближнего, как самого себя… Как самого себя. А христиане — и мы с ними… Мы с тобой?.. мы решили, что нужно и можно ближнего любить больше себя. А это ложь, Нина, ложь… Кто не любит себя, не нашел себя — не может любить ближнего, принесет ему не то, что ему нужно. Лучше скажу: не все, что нужно. Как он может принести свободу «всю» настоящую, человеческую.

Разве мы свободны, разве острое ощущение всякого поругания свободы переживается нами как поругание свободы. Тысяча человек умерло от голода — это страшно. А девушка бродит по Невскому — это менее страшно? Так разве это мысль свободного, для которого порабощение души, рабство тела и духа, страшнее всего? Людей расстреливают сотнями — это позорно, страшно, а то, что люди не чувствуют нервных судорог, когда лакею дают, бросают «на чай». Это не страшно?

Нет, нужно, чтобы человек увидел себя, полюбил себя и возненавидел себя и сказал: человек — это звучит позорно… Гнусно. Но человек — бог. Он может и должен смочь когда-нибудь Юпитера поставить на место Урана и Урана на место Юпитера. И нужно воскресить великого умершего человека, чтобы в будущее торжество не перешел человек-гнида.

Будем бороться за освобождение тела, за уничтожение всякого рабства — но во имя «человека», его духа… Во имя красок будущего духа. Во имя будущих великих душ…

В этом монологе, исключая его, правда, сомнительный, атеизм, было и есть мое «верую». Но где я в социалистических партиях мог найти отзвук? Только у народных социалистов. У того же Короленко и его Микеши, пытливо взглядывающего в звездное небо. Около его и его ангела скорбного познания с широкой и больной общественной совестью и его «убивцы» с мучительно тревожной совестью, карающей его даже за убийство разбойника, мог я найти «покой свой».

На знамени партии поставлено рядом со старым «Волю каждому. Землю и машину — работнику» еще одно слово: «Во имя человека». Человек — мое «верую».

И, конечно, став народником-социалистом, я не перестаю быть христианином и христианином-социалистом, только не по образу Штекера или Наумана.

Глеб Носовский:

«недвусмысленно выражает мнение Церкви на этот вопрос»

aleut777

Да, вне всякого сомнения !

а разве это кто-то ставит под сомнение?

В наших богослужебных книгах вписаны молитвы за православного царя, что недвусмысленно выражает мнение Церкви на этот вопрос. Все другие мнения — это мнения личные, не имеющие отношения к заветам святых отцев и к нашим корням

Да, вне всякого сомнения !