Духовная музыка

Духовная музыка Древней Руси является бесценным сокровищем нашего народа. Знаменное пение и духовные стихи есть живая проповедь Христа! В них сосредоточены все переживания и духовная сила: и строгое величие, и повествование, и философское размышление, и вера, и покаяние, и любовь! «Пойте Богу нашему, пойте. Пойте Цареви нашему, пойте», — было заповедано апостолом, и это разумно воспринято нашими святыми отцами!

Покаянные стихи — забытый феномен древней Руси

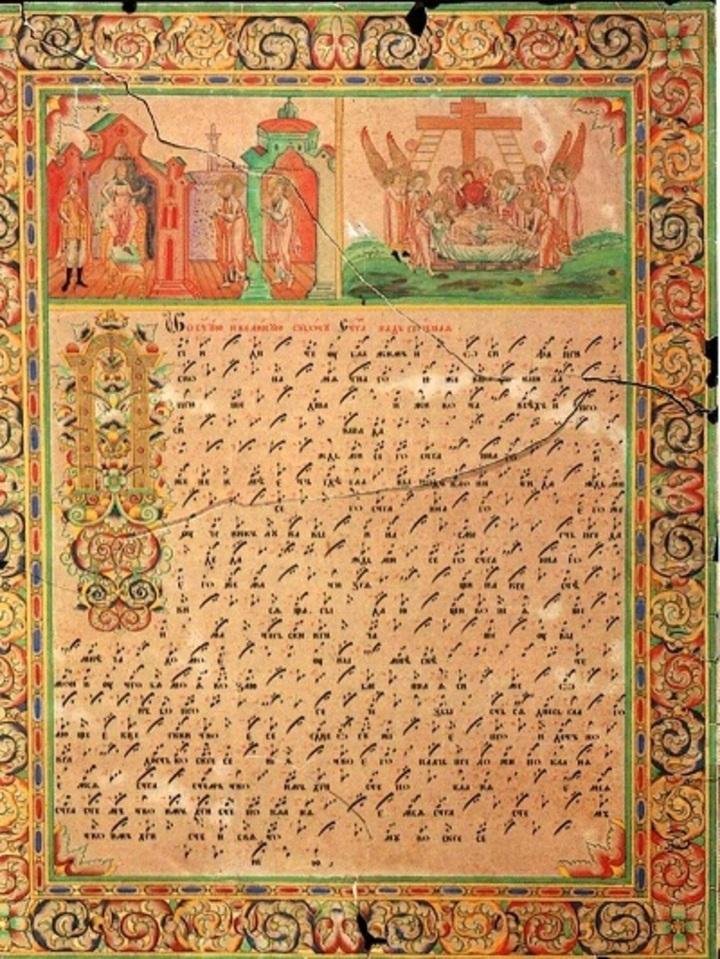

Покаянные стихи — это особый вид древнерусского литературно-певческого творчества, расцвет которого пришелся на XVI-XVII столетия. Этот ныне почти забытый вид духовной музыки некогда олицетворял высшие духовные устремления средневекового человека. Среди исследователей за покаянными стихами закрепилось название «ранняя русская лирика». Узнать об этой старинной традиции, а также послушать подлинные духовные стихи (а не распространенные произведения XX века, выдаваемые ныне за духовные стихи) можно на страницах нашего сайта в статье музыковеда и исполнительницы Полины Терентьевой.

Сохранение традиций: древнерусская духовная музыка

Александр Николаевич Емельянов — руководитель хора Новосибирского кафедрального собора Русской Православной старообрядческой Церкви, лектор и хранитель знаний и традиций древнерусской духовной музыки посетил Красноярск в рамках XXVIII общегородского фестиваля «Весенние хоровые капеллы». Регент провел серию лекций-практикумов для студентов и преподавателей Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского и, пользуясь возможностью, мы узнали у Александра Николаевича, как он пришел в столь интересную и необычную профессию, чем особенно старообрядческое пение, и почему он считает важной просветительскую деятельность.

О наречном и наонном пении

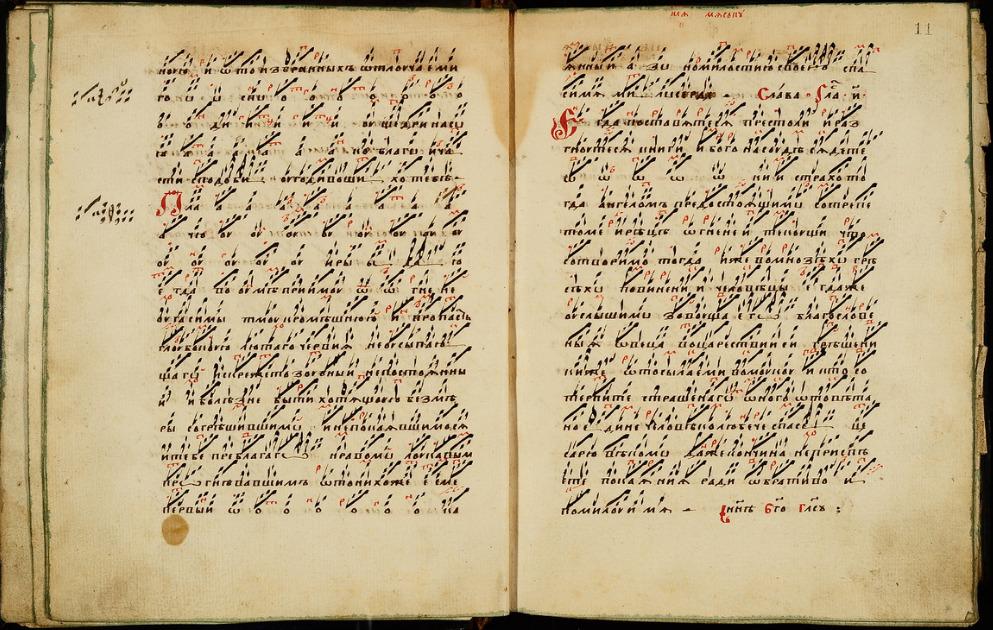

На протяжении нескольких веков знаменное пение претерпевало эволюционные изменения и к XVII веку подошло приблизительно в той вариации, которую сегодня можно услышать во всех старообрядческих храмах. Но не всем известно, что вплоть до середины XVII века текст богослужебных песнопений отличался наличием распевающихся твердых и мягких знаков (в «О» и «Е», соответственно).

Анатолий Гринденко: «Знаменное пение как усиление смысла»

О том, как связаны богослужебное пение и написание икон, насколько близки напевы, которые мы сейчас слышим в приходских храмах, к тому, что звучало на богослужениях во времена Древней Руси, почему в хоре должна быть важна личность каждого певчего, и правда ли, что для привлечения молодежи в храмы нужно вводить попсовое пение за богослужениями в сопровождении гитар, или молодых людей, скорее, заинтересует знаменное пение, а также о многом другом корреспондент портала «Приходы» расспросил Анатолия Гринденко, основателя и руководителя хора «Древнерусский распев».

Екатерина Матвеева: «Знаменное пение специально создано для молитвы!»

А знаете ли вы, что самые древние певческие книги, которые возникли, — это Стихирарь (стихеры часто поются только один раз в году на праздник святого, естественно, держать их в памяти было сложнее всего). Последней книгой был Обиход. Эта книга появилась только в 17 веке, когда возникло явление многораспевности — появление множества распевов на один текст, скажем, в одном сборнике могло быть 19 херувимских. А до этого ни у кого даже не возникало мысли записать херувимскую, зачем, ведь ее поют на каждой службе и помнят ее все. Об этом и многом другом читайте в эксклюзивном интервью с Екатериной Матвеевой — куратором программы «Русское певческое искусство» в Русской христианской гуманитарной академии.

Первое знакомство со знаменным распевом

Как сказал Б.П. Кутузов: «Знаменный распев — подлинно народное творчество, или, говоря по иному, творчество соборное. Это, несомненно, главный и основной ствол, от которого затем пошли побеги и ветви паралитургического творчества». Сегодня своим опытом после «знакомства» со знаменным распевом делится Эмилия Аронова, прихожанка храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы в г. Казани.

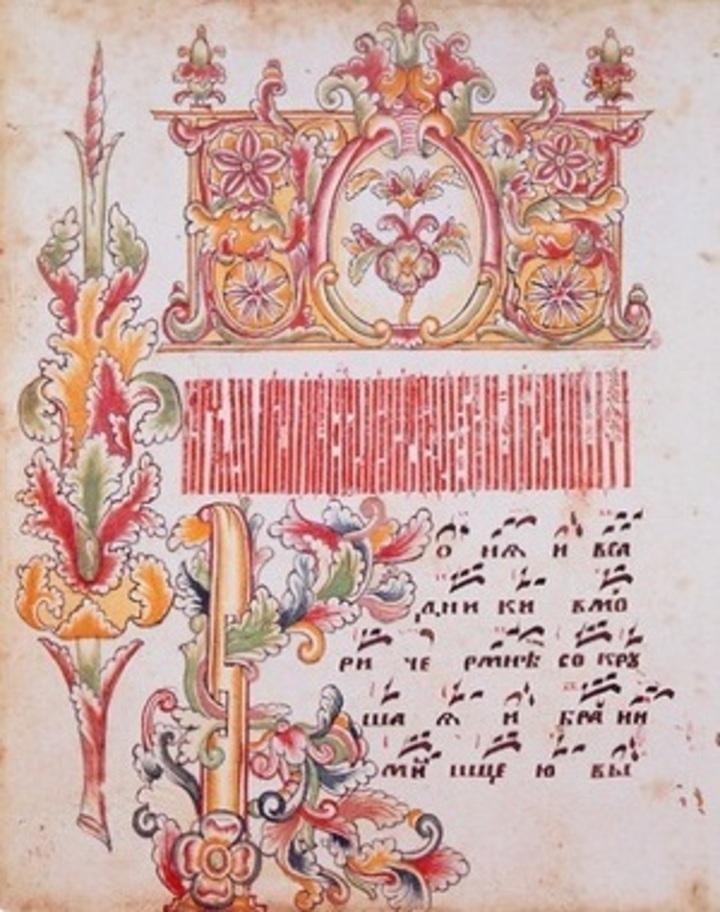

Духовное значение знамен: Знамя Крюк

Предлагаем вашему вниманию очередную статью теоретика знаменного пения, участника хоровой группы «ЛИКЪ» Павла Катаева, составленную на основании конспекта лекции от 20 марта 2016 года в Нижегородской Воскресной школе им. Преподобного Сергия Радонежского. Автор продолжает свое исследование о древнерусской музыке. На этот раз речь пойдет о знамени, по имени которого часто называют старообрядческое пение крюковым, т.е. о «Крюке». Интересна подача автором духовного понимания этого знака. Исследование будет интересно как знатокам, так и всем любителям древнерусского знаменного пения.

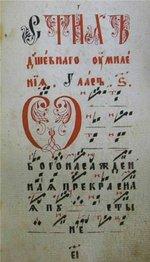

О знамени «параклит»

Предлагаем Вашему вниманию вводную статью теоретика знаменного древнерусского пения, участника хоровой группы «ЛИКЪ» Павла Катаева. Автор начинает свое исследование с объяснения древнерусского музыкального знака «параклита» и пытается понять причину его выделения в богослужебной практике. Напомним, что с этого знамени начинается большинство церковных песнопений. Интересна подача автором духовного понимания «параклита». Знамя параклит истолковывается как «послание Святаго Духа на апостолов в день пятьдесятницы» и имеет благословляющее значение для всей знаменной нотации.