Русские традиции

Русские православные традиции.

Жили-были: школа русской сказки

В девяностые и нулевые годы в жизнь российских детей и подростков ворвались западные киношные и мультипликационные персонажи. Тогда всем казалось, что традиционные русские сказки потеряли актуальность, и за ненадобностью их можно сложить на полку, где они будут интересны только историкам культуры и искусствоведам. Однако в последнее десятилетие темы русских сказок и их персонажи стали возвращаться в отечественную популярную культуру.

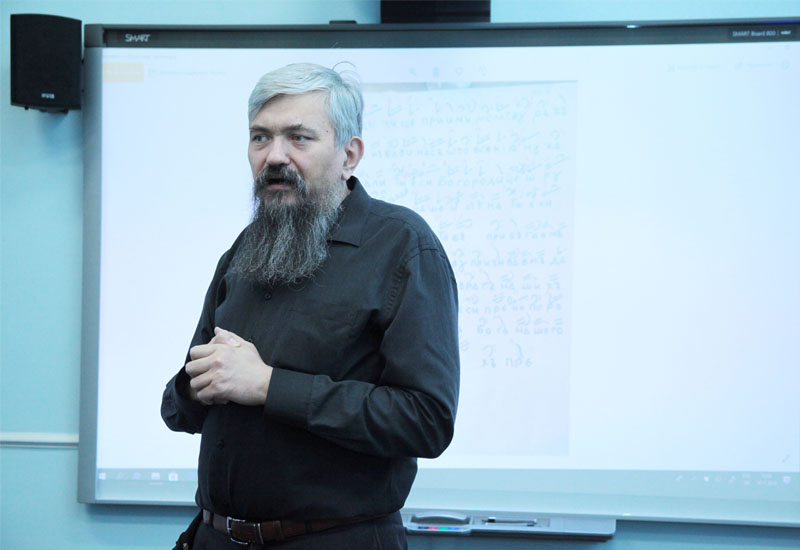

Алексей Гвоздецкий: «Крюки — не ноты, это принципиально иное мышление»

Знаменный распев кажется многим церковным людям каким-то параллельным миром. Это и неудивительно — ведь в сегодняшней РПЦ его можно услышать сравнительно нечасто. Между тем это неотъемлемая часть нашей церковной культуры. Об этой живой традиции рассказывает художественный руководитель Русского хора СПбГИК и ансамбля древнерусского певческого искусства «Вервица» кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК Алексей Алексеевич Гвоздецкий.

Тощая свеча

Наверное, многие слышали о традиции в древней русской Церкви поставления пудовых свечей. Как правило, такие свечи ставили состоятельные люди в честь какого-либо события или обета. Продолжением этой традиции стала «тощая свеча». Так в древней русской Церкви стал называться напольный подсвечник, по своей форме напоминающий пудовую свечу. Председатель Союза старообрядческих общин и руководитель Общества культуры староверов Эстонии Павел Варунин предлагает ознакомиться со всеми этапами изготовления «тощей свечи».

Пасха на Руси. Записки этнографа

Величайший из христианских праздников, Святая Пасха, являлся вместе с тем и любимейшим народным праздником на Руси. Этнограф-беллетрист ХIХ века С.В. Максимов в результате ряда этнографических экспедиций по российским губерниям записал множество народных обычаев и верований, приуроченных к пасхальным дням. Необходимо отметить, что автор наблюдал и записывал обычаи верований как крестьян-старообрядцев, так и приверженцев господствующего вероисповедания — РПЦ.

Имянаречение у старообрядцев

В последнее время стало известно, что иногда старообрядческое крещение совершается не согласно уставу и традициям, на 8-й день, а в другое время, например, через несколько месяцев, а то и лет. В связи с этим возникают вопросы: «а кто крестил этого человека, при каких обстоятельствах?» Предлагаем вниманию наших читателей статью, посвященную имянаречению у старообрядцев, а также особенностям празднования именин.

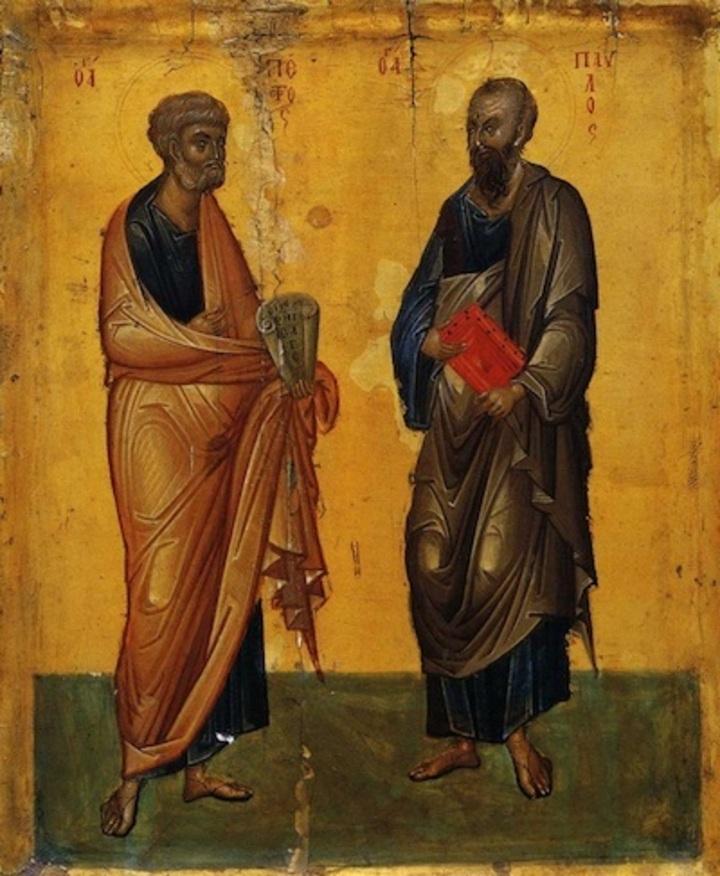

Как праздновали на Руси день Петра и Павла

По церковному календарю, последний июньский праздник (29 июня по старому стилю) посвящен чествованию святой памяти апостолов Христовых — Петра и Павла. Представляем описание, как отмечали этот день на Руси, по историко-этнографическим очеркам из книги «Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа» А. А. Коринфского.