14 мая 2025 года состоялось знаковое для старообрядчества событие. В Доме русского зарубежья, что расположен в столице, г. Москве, прошла научная конференция, посвященная презентации книги «Запрещенное согласие. Неокружническое движение в истории старообрядческой Белокриницкой иерархии». Впервые с начала XX века ее участники обменялись мнениями не только по культурно-историческим и прочим фольклорным вопросам, но и по богословским темам. Сегодня мы продолжаем публикацию доклада историка и публициста Г. С. Чистякова.

В прошлой части доклада было указано, что после церковного раскола написание имени Христова как «Иисус» в господствующем исповедании приобрело доктринальный характер. Старое написание «Исус» считалось не только ошибочным, но и еретическим в ряде сочинений, обозначающим некую другую личность.

Естественной реакцией на подобную позицию реформаторов стало отторжение имени «Иисус» в среде христиан, не принявших реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. Степень этого отторжения имела разную силу и объяснялась разными обстоятельствами.

В старообрядческой апологетике существует ряд сочинений, составленных частными авторами, где это отторжение приобретает крайние формы. Одно из которых находится в числе так называемых безпоповских тетрадей, ставших известными, благодаря «Окружному посланию» старообрядческих епископов 1862 года. В них «Иисус» отождествляется с другой личностью, причем личностью, кое-где приобретающей исторические признаки.

В пятой тетради «О десяти рогах и перстах зверя» говорится:

«В третьем Риме последним отступлением уже не земного царя отложилися… но небеснаго царя Славы, Исуса Христа отреклися и отметнулися и оступилися и не Богом и Сыном Божиим, но иным и равноухим нарекли и предосадно похулили и прокляли! А вместо его новаго бога, иного Иисуса, Сыном Божиим и Спасителем царем и Исцелителем себе постави».

В первой тетради «Апокалипсис седмитолоковой, напечатанный повелением государя царя Иоанна Васильевича. Глава 91»:

«По словенски — Исус, а по латынски — Иисус. Святый Иоанн Богослов вопиет и верным прикладывая имя антихрист назвася Иисус. Агнец неправеден, дух лукав, злоначальник, уподобися льстец Сыну Божию: крестися Христос во Иордане реце, крестися и антихрист в Римстей Иудеи».

Эта идея приобрела дополнительную известность после раздора, случившегося в среде христиан, приемлющих Белокриницкую иерархию, по поводу «Окружного послания» старообрядческих епископов 1862 года.

В трудах исследователя Р. И. Перекрестова повествуется о диспуте на Рогожском кладбище, состоявшемся между неокружниками и окружниками в 1869 году. Неокружнический представитель Давыд Антипов отметил, что «Церковь Великороссийская под именем Иисуса верует в сына сатаны и сей Иисус есть не единосущный Отцу, но ин[ой] бог, антихрист» [1]. Также исследователь цитирует выходца из Молдавии Прокопа Божанова, который утверждает, что «Иисус, в которого верует Греко-Российская Церковь, есть иный бог, антихрист, который якобы родился спустя восемь лет после Рождества Христа Спасителя, и матерь его была освящена к зачатию также нашествием Святаго Духа чрез слово архангела Гавриила, и якобы сей противник Христов был распят на кресте двусоставном, который посему и почитается Греко-Российскою Церковью».

Были и менее ригористичные оценки. В исследовании аспирантки СмолГУ Марины Волосковой рассказано, что 1892 году было обнародовано сочинение неокружников под названием «Доказательство на „Окружное послание“». Имя автора неизвестно, но вероятно оно было написано не одним человеком, а группой лиц, поскольку в тексте фигурируют выражения, свойственные архиерейскому собранию: «Мы же хулам их (защитников Греко-российской Церкви, порицающих во едину иоту Христово имя Исус) не приобщаемся, и в конец от них отрицаемся…». Авторами сочинения могут являться епископ Иов и другие неокружнические архиереи. Исследовательница пишет, что осуждается «Окружное послание» и указывается, что Греко-Российская Церковь верует в иного Бога, нежели старообрядцы. Тем не менее, имеющаяся цитата свидетельствует, что Греко-российская Церковь осуждается за отрицание старого написания имени Исус. Однако о другой личности, другом Иисусе в этом тексте информации нет.

Теперь рассмотрим церковный документ, который можно отнести к так называемым символическим текстам, то есть официальным заявлением об исповедании. К таким текстам, помимо разных соборных постановлений (на соборные постановления новообрядческой Церкви мы указывали выше), относятся и богослужебные тексты, в частности, чины приема от других конфессий.

Перед нами Чин неокружнического согласия, что в нем указано?

В чиноприме «Вторым чином, лиц крещенных погружено» от других конфессий говорится:

«Проклинаю отмечущих имя Христа Спасителя нашего пишемое со единою йотою сице Исус, якобы не изображающее спасителя и исцелителя, но равноухого чудовищного и ничего не значащего».

В тексте чиноприема от окружников (белокриницких христиан, приемлющих «Окружное послание» 1862 года, немного другая формулировка:

«Проклинаю исповедующих нововводное имя Иисусово за святое и спасительное, а не за ересь. И признающих оное за равносильное с пресвятейшим именем Исус» [2].

Эта формулировка направлена против «Окружного послания», где имя Иисус признано равноспасительным. Имя Иисус уже не признается равнозначным имени Исус, признается еретическим, хотя ничего и не говорится о другом Боге или иной физической личности. Возможно, что имя Иисус в данном случае признается еретическим не силу самого написания, а по причине разнообразных, неправославных учений, с ним связанных.

И действительно, это подтверждается другими источниками. Так, неокружнический епископ Кирилл Балтский прямо утверждал, что под именем Иисуса господствующая в России Церковь верует в иного Бога, но говорил он это в символическом смысле:

«Иной, новый Иисус пришел в Церковь изгнал истинного Спасителя Исуса из Церкви» [Субботин Н.И., 1888. С. 188].

Еп. Кирилл объясняет, что он понимает под новым Иисусом:

«После того, как эта Церковь прокляла свои древние святоотеческие догматы, приняв западные нововведения, она стала гнать не только своих пастырей, но и рубить головы самым активным ее членам, вешать их на виселицах, высылать в Сибирь, зарывать живыми в ямы и такой практикой подобных действий отреклась от своего Спасителя Исуса» [3].

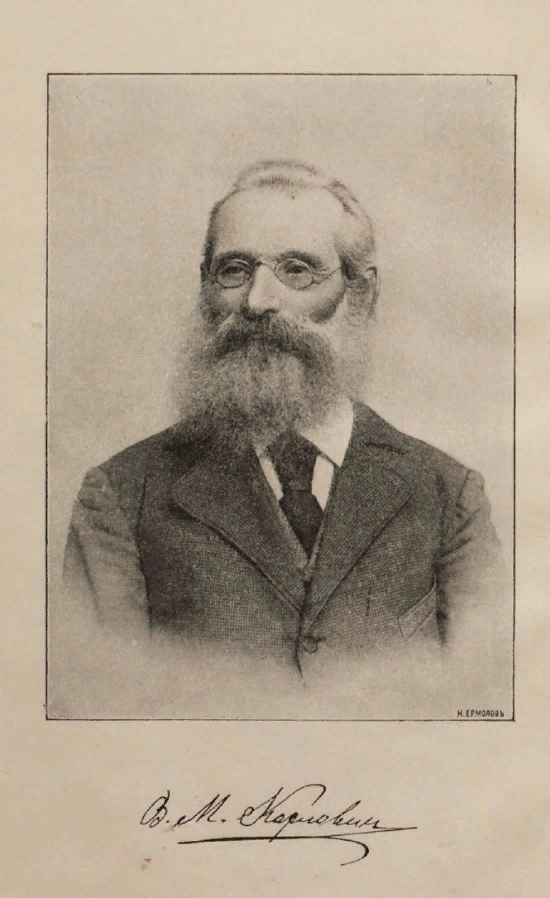

Исследуя и комментируя воззвания и обращения неокружников, старообрядческий историк и публицист Владимир Карлович отмечает:

«Можно ли называть благодатной такую церковь, которая отступила от учения древнеправославной церкви, изменила то, что было дорого и свято как для самой православной церкви, так и для русско-славянского народа. Можно ли назвать такую церковь благодатной, которая выматывала жилы, вырывала ноздри и у кого же — у своих родных братьев по крови, чисто русских» [4].

Также он указывает:

«Великороссийская церковь, практикуя истязания и козни, лишилась благодати именно потому, что истязаний и козней нет у Христа и не должно быть их и в Его Церкви. Христос на подобные бесчеловечные поступки не уполномочил апостолов и их преемников… Ясно, что и великороссийская церковь, отступив от правила и предания Святой Церкви, стала гнать и преследовать истинное стадо Христово, впала в еретичество, и таковая не может веровать в того же Бога, в которого веруем мы» [5].

И тут он упоминает о книге «Розыск»:

«Ведь они сами, подтверждают, что мы „веруем в иного Исуса глаголемого равноухим“ („Розыск“, часть 1, глава 15, по пятому синодальному изданию 1855 г., стр. 45), т. е. иного Бога, а они, следовательно, веруют в другого „истинного“ Бога Иисуса» [6].

Очевидно, неокружники, в частности их епископат во главе с еп. Кириллом Балтским, имели ввиду, что другой Бог — это не другая физическая фигура, а другое учение о Боге и его заповедях, принятое в официальной Церкви.

Это подтверждают и следующие события. В 80-е годы XIX века проходили встречи неокружников и окружников, с целью сближения позиций и ликвидации раздора. Епископ Измаильский Анастасий (окружник) с неокружническим епископом Кириллом Балтским составили мирную грамоту и условились, чтобы созвать в городе Кишиневе Собор обеих спорящих сторон для того, чтобы решительно закончить этот долголетний спор. Во время этого Собора, при чтении пункта о том, что господствующая в России Церковь, вкупе же и греческая, верует с нами в того же Бога, неокружнический еп. Кирилл отметил, что учение о Боге, содержимое в Греко-Российской Церкви, неправильное. Он говорил:

«Зачем нужно было касаться учения чужой церкви, и на каком основании Послание утверждает, что церковь эта действительно имеет у себя истинное учение о Боге?» [7].

На этом же Соборе окружники даже согласились, что Символ веры, содержащийся в синодальной Церкви, погрешителен.

Отметим, что подобная позиция наблюдалась в целом в среде старообрядцев белокриницкого согласия. Так, ряд белокриницких начетчиков-окружников, таких, как Мельников, Усов, неоднократно отмечали, что расхождение между староверием и новообрядчеством кроется не только в обрядах, но и в вопросах догматических, канонических и доктринальных.

Среди подобных называлось «учение о казнении» инаковерующих и инакомыслящих, принятое рядом соборов господствующего исповедания конца XVII века и опубликованное в ряде символических книг начала XVIII века.

В частности, старообрядцы указывали на изданную Синодом книгу «Пращица духовная», в которой давалось обоснование учения «о казнении непокаряющихся». В нескольких главах книги приводились многочисленные примеры убийств грешников и отступников, запечатленные на страницах Ветхого Завета. На основании этого делался вывод:

«И по сему священному писанию, яко в ветхозаветной Церкви, непокоривых повелено убивати, и убивали. Кольми паче в новой благодати, непокарающихся святей восточней и великороссистей церкви, подобает наказанию предавати, достойно бо и праведно есть. Понеже там сень, зде же благодать; там образы зде же истина; тамо агнец, зде же Христос» [8].

В книге «Камень веры», подготовленной под личным руководством местоблюстителя патриаршего престола, указано: «Если праведно убивать человекоубийц, злодеев, чародеев, то тем более еретиков, которые паче разбойников душу убивают и в царстве мятеж всенародный творят»… «Церковь оружие свое очистит, лук свой напряжет и возбудит сердца властелинов на месть расколу… И тогда достойную месть лютой кончиной воспримите» [9].

Старообрядческий историк Мельников Ф. Е. в своей книге «Краткой история древлеправославной (старообрядческой) Церкви» так оценивал это учение: «Над всем этим мраком возвышается, словно огромная голова дракона, еще один догмат, самый ужасный — кровавый и огненный догмат убийств в подлинном смысле этого слова, догмат казнения, по определению самой этой Церкви».

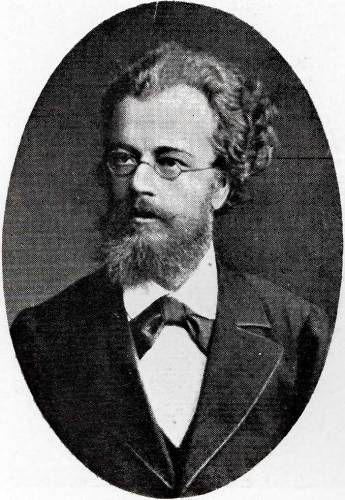

Известный старообрядческий начетчик Иван Усов (впоследствии — митрополит Белокриницкий Иннокентий) писал по этому поводу:

«Что же касается того, что стригольников некоторые православные наказывали, и что Иосиф Волоцкий писал в защиту гонений еретиков, то это была с их стороны ошибка, противоречащая всегдашнему учению христианства о не преследовании инакомыслящих.

Ошибка эта не может служить оправданием новообрядческой церкви, которая возвела ее в догмат своей веры; точно так, как убийство, которое совершил пророк Давыд, не может служить оправданием разбойнику, пока он не раскается в своих злодеяниях.

Преступление закона, кем бы оно совершено ни было, всегда будет преступлением…. Итак, гонения и мучения инакомыслящих, если от кого и исходили в древней церкви, то это было ни более, ни менее как злоупотребления христианской религией, бывшие, разумеется, вопреки положительному учению истинно-православной церкви».

Также староверы постоянно указывали на отступление от истинной веры через подчинение Церкви государству, принятое в начале XVIII века в ходе петровских церковных реформ, в частности, принятие «Духовного регламента», «Правда воли монаршей» и ряд других государственных актов.

В «Правде воли монаршей» прямо говорится, что государю подвластны «всякие обряды гражданские и церковные, перемены обычаев, употребление платья, домов, строения, чины и церемонии в пированиях, свадьбах, погребениях, и прочее, и прочее, и прочее».

«Духовный регламент» тем временем не только упразднял патриаршество, но и ставил Церковь в положение отдельной государственной структуры, управляемой министерством-коллегией, в последующем получившим наименование «Синод».

Историк Церкви А. С. Буевский отмечает: «Синод фактически отказался от самосознания церковной природы своей власти и свел ее к источнику государственному, к воле монарха. Все делопроизводство Синода на протяжении 200 последовавших лет велось „по указу Его Императорского Величества“».

Даже Н. М. Карамзин в записке на имя императора «О древней и новой России» писал:

«Петр объявил себя главой церкви, уничтожив патриаршество, как опасное для самодержавия неограниченного… Со времени Петровых упало духовенство в России. Первосвятители наши были уже угодниками царей, и на кафедрах языком библейским произносили им слова похвальные… Если Государь председательствует там, где заседают главные сановники церкви, если он судит их, или награждает мирскими почестями и выгодами, то церковь подчиняется мирской власти и теряет свой характер, усердие к ней слабеет, теряется и вера».

Важно отметить, что документы, исповедующие цезарепапизм, то есть подчинение Церкви государству, были разработаны и визированы на высшем церковном уровне. «Духовный регламент» и особую клятву на верность императору в 1721 году подписали 87 духовных лиц: 6 митрополитов, архиепископ, 12 епископов, 48 архимандритов, 15 игуменов и 5 иеромонахов.

Существуют десятки старообрядческих рукописей, осуждающих подчинение Церкви государству. В одной старинной старообрядческой рукописи XVIII столетия мы находим следующий взгляд на это:

«Петр, и начал превозноситеся паче всех глаголемых богов, сиречь помазанников, и начал величаться и славиться перед всеми, гоня и муча православных христиан и распространяя свою новую веру, и… даже уничтожил патриаршество, дабы ему единому властвовать, не имея равного себе, дабы кроме его никаких дел не творили, но имели бы его единого превысочайшею главою, судею всей церкви, и взял на себя титлу патриаршескуюи именовался „отец отечества и глава церкви Российской“ и есть самовластен, не имея никого себе в равенстве, восхитив на себя не точно царскую, но и патриаршую власть…».

В другой, более поздней старообрядческой рукописи, говорится:

«Господь наш Исус Христос сказал: „Один раб двум господам работать не может“, но Он же говорит: „Воздадите убо кесаря кесареви, а Божая Богови“; поэтому царю следует только подати и оброки собирать; ему в духовныя дела вмешиваться не следует. Духовное духовными рассуждается; какая же нужда царю за веру сажать в крепости (тюрьмы — прим. ред)? Пускай всякая вера сама собою покажет плод евангельской добродетели. Нет надобности мучением приводить в веру по подобию языческому. Как архиереям неприлично входить в распоряжение войсками, так и государю не следует касаться до веры…».

Публицист начала прошлого века С. П. Мельгунов так это комментирует:

«Вот этого главенства государственной церкви старообрядцы не хотели признать. Не пожелали они признать и Правительствующего Синода, т.-е. права за чиновничьим учреждением ведать делами совести русских граждан. Старообрядцы всегда заявляли себя сторонниками полной свободы совести и оппонентами того союза церкви и государства, который был установлен в Российской империи».

Уже в XX веке старообрядческий писатель Ф. Е. Мельников отмечает, что сращивание Церкви с государством — закономерное продолжение никоновой реформы:

«Чтобы все вышеизложенные догматы, а также и другие нововведения свои практически отстоять, провести их в жизнь, новая церковь вынуждена была обосноваться и укрепиться еще на одном догмате, без которого все остальные догматы …может быть, и совсем они не имели бы места в истории России. Это догмат цезарепапизма — преклонение новой церкви перед царской властью, даже признание ее заменяющей Самого Христа».

Есть и ряд других вопросов, которые старообрядцы считали доктринальными, обозначающими вероисповедную разницу между староверием и новообрядчеством и опровергающими разницу между упованиями исключительно в употреблении разных видов обрядов. Среди них — учение о разделении Церкви на Церковь учащую (церковную иерархию) и Церковь учимую, молчащую — мирян. Или учение в том, что Церковь заключается исключительно в епископах. Также критике подвергалось распространившееся уже в XX веке учение о равноспасительности церковных обрядов.

Итоги:

1. Дискуссия о вере в другого Бога, проходившая в России в XVIII-XIX веках, была вызвана догматизацией нового (Иисус) и отвержением старого (Исус) в официальных и апологетических документах новообрядческой Церкви.

2. Обе стороны противостояния приписывали имени Христа важнейшее богословское, философское и сакральное значения.

3. Староверы-неокружники утверждали, что новые, по их мнению противоречащие христианству учения синодальной Церкви, формируют иной образ Бога, наделенный иными свойствами, учениями и действиями. Новый «Иисус» — это Бог карающий, немилосердный, Бог гонителей и мучителей.

4. В современной старообрядческой апологетике и межконфессиональной полемике эта тема практически не обсуждается, что связывают не только с исчезновением неокружничества, но и с отсутствием современной богословской школы в старообрядческих согласиях.

5. С точки зрения современного вероисповедального экуменизма принято считать, что Бог един для всех. Это касается, в первую очередь, авраамических религий. Также, вероятно, и некоторых других, включая новые учения и культы, вплоть до коммерческих сект. В данном случае важно лишь согласие религии с наличием Творца Мiра.

6. Вера в единого для всех Бога, тем не менее, не может объяснить парадоксальные разногласия религий не только в вероучительных, но и в социально-нравственных вопросах.

Источники и литература:

[1] Перекрестов Р.И. Из истории бытования беспоповского мировоззрения внутри старообрядческого поповского согласия и Старообрядческой Церкви // Запрещенное согласие: неокружническое движение в истории старообрядческой Белокриницкой иерархии. М: Издательство «Перо», 2024. С. 116.

[2] «Чиноприем коим руководствуются раздорники». БРКиР РПСЦ. Л. 123.

[3] Таранец С. В. Куреневка главный духовный центр старообрядцев Белокриницкой иерархии в 1880-е годы // Старообрядчество. 2024. Т. 2 , № 2. С. 13.

[4] https://ruvera.ru/articles/razbor_okruzhnogo_poslanija

[5] https://ruvera.ru/articles/razbor_okruzhnogo_poslanija_2_chast

[6] https://ruvera.ru/articles/razbor_okruzhnogo_poslanija_2_chast

[7] https://ruvera.ru/articles/razbor_okruzhnogo_poslanija_2_chast

[8] Пращица духовная. Лист Т, КСИ.

[9] Филиппов А.Н. О наказаниях по законодательству Петра I. СПб., 1800. С. 142.

По поводу третьего пункта как быть с Иосифом Волоцким, Юстинианом и прочими казнителями еретиков?