В этом году исполняется 37 лет со дней «второго издания свободы совести» и духовного освобождения религии в СССР. 20 лет у власти нынешний предстоятель РПсЦ митрополит Корнилий (Титов). Изначально перспективы возрождения староверия представлялись тогда весьма оптимистичными. Однако дальше что-то пошло не так. В прошлом очерке мы поговорили о недостатках образования. Сегодня пойдет речь о церковных институтах и роли мирян в Церкви.

Кризис церковных институтов

Отсутствие должной образовательной системы, которую не смогли создать ни за 37 лет «освобождения духа», ни за 20 лет предстоятельства ныне здравствующего митрополита, связано с системными сбоями в работе церковных структур. Ни для кого не секрет, что многие постановления Освященных Соборов РПсЦ не исполняются (подробнее в материале «Кому нужны церковные правила и решения Соборов?»)

И в первую очередь не исполняются постановления, касающиеся самих Соборов, Совета Митрополии и епархиальных съездов.

Так, Освященный собор 2002 года постановил разработать положение о проведении соборов. Подразумевалось уточнение количества и числа делегатов, процедура их избрания, порядок подачи вопросов на Собор. В частности, предлагалось, что вопрос, поставленный легитимным епархиальным собранием, обязателен для обсуждения на Соборе. Также планировалось избрание на соборах протокольной комиссии, которая бы несла ответственность за тождество соборных решений с их печатными формулировками и их качеством. Эксперты отмечают, что современные постановления Соборов РПсЦ не отвечают стандартам документов, содержащих должную информацию. В качестве положительного примера некоторые приводят Соборные постановления Русской Древлеправославной Церкви.

Однако спустя четверть века никакого «Положения о проведении Освященных соборов» так и не появилось. Разработка этого положения и сейчас продолжается оставаться актуальной, так как порядок проведения соборов и издаваемые ими деяния оставляют желать гораздо лучшего.

Не появилось и положение о проведении Епархиальных собраний, о которых говорил собор 2006 года. И хотя проект положения о Епархиальном собрании (съезде) был разработан еще в 2019 году и даже был представлен на епархиальном собрании Московской епархии, принимать его отказались, объяснив, что «нам закон не писан».

Если современные соборные постановления не исполняются, то что говорить о дореволюционных. Так, например, тогда действовало постановление о выборности Совета Архиепископии, в то время как сегодня Совет Митрополии никем не избирается, но принимает важные решения общецерковного уровня. Необходимо вернуться к старому порядку избрания участников этого органа с регулярной ротацией.

Уже много лет в РПсЦ предпринимаются попытки определить порядок проведения церковного суда. Так, в 2009 году Освященный собор в очередной раз призвал создать положение о церковном суде и даже создал рабочую группу по его разработке. О работе этой группы ничего не известно. Зато в 2020 году инициативная группа мирян и священнослужителей предложила свой вариант «Положения о рассмотрении канонических нарушений и о разрешении внутрицерковных конфликтов». Однако ни это Положение, ни какие иные документы о церковном суде до сих пор не приняты. Церковный суд в РПсЦ функционирует формально, редко опираясь на прописанные судебные процедуры и нормы канонического права. Весьма часто встречается ситуация, когда судебное решение принимается по личному пристрастию, в то время, как канонические его обоснования подверстываются по остаточному принципу.

Не всегда наличествуют обвинитель (готовый отвечать отлучением от Церкви в случае клеветы), свидетели, доказательства, нарушаются процессуальные сроки и т. д. Крупные канонические преступления часто остаются безнаказанными, зато есть случаи, когда суды пытаются принимать решения по светским, нецерковным вопросам.

Таким образом, основные институты РПсЦ, такие как Освященный собор, Собрание епархий, Совет Митрополии и Церковный суд, уподоблены домам, стоящим на песке, правомочность их решений не подкреплена ни церковными правилами, ни законно установленным порядком и регламентом.

Уменьшение роли мирян

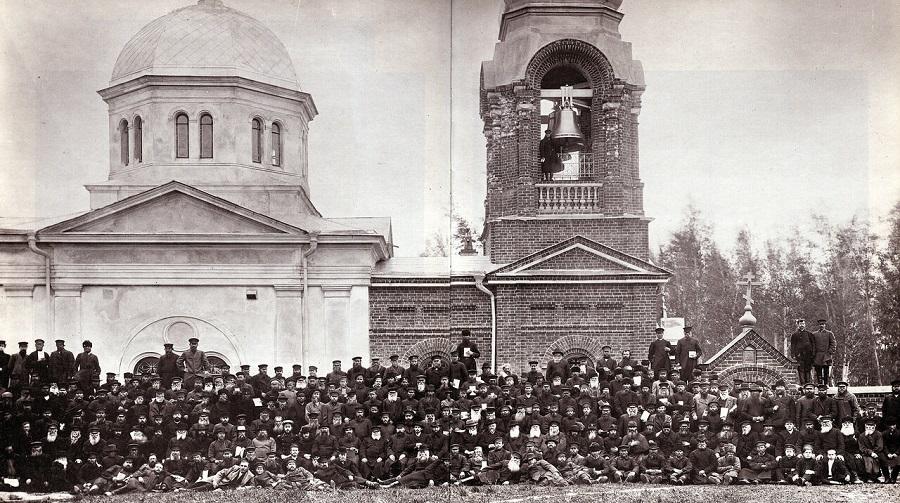

Роль мирян в староверии, начиная с первых лет церковного раскола XVII века, была не просто значительной, а можно сказать решающей. Определённо можно сказать, что и восстановление старообрядческой иерархии, и принятие императорского указа «Об укреплении начал веротерпимости» было делом мирян-староверов.

В начале XX века основой мирянского движения стали съезды старообрядцев. Ф. Е. Мельников писал:

«Освященные Соборы суть верховный орган церковно-иерархического управления; Всероссийские Съезды — орган церковно-гражданского единения старообрядцев».

Третьим Съездом было «утверждено и принято к руководству» «Положение о Всероссийских Старообрядческих Съездах»:

а) содействовать выяснению нужд и развитию нравственных начал среди старообрядческого населения;

б) рассматривать и обсуждать вопросы, относящиеся к воспитанию и обучению юношества по правилам святых канонов;

в) входить с ходатайствами на Высочайшее имя, а также в министерства и во все другие правительственные учреждения к должностным лицам, для чего выбирать из своей среды депутации;

г) содействовать распространению полезных сведений, а также учреждению и развитию училищ и школ, в которых преподавание Закона Божия должно быть по принятым в старообрядчестве книгам;

д) содействовать основанию и развитию учреждений для обеспечения неимущих лиц на случай старости и болезни;

е) содействовать всякому полезному делу, клонящемуся к устройству общественной старообрядческой собственности и восстановлению прав священства, оберегая оное законными путями от преследований;

ж) поощрять лиц, потрудившихся для старообрядчества, денежными и благодарственными наградами;

з) входить с ходатайствами к Освященным соборам епископов, в частности, с просьбами о церковно-общественных нуждах.

Это «Положение» на следующих Съездах дополнялось, и круг вопросов и дел Съездов постепенно расширялся. Сама организация Съездов и его исполнительных учреждений постепенно складывались и определялись.

После октябрьской революции 1917 года и установления власти большевиков гражданская активность старообрядцев пошла на спад, а вскоре и вовсе была запрещена. После 1988 года была лишь одна попытка созвать Съезд старообрядцев Белокриницкой иерархии. Он состоялся 17–18 мая 2000 г. в Москве на Рогожском кладбище. Планировалось создать организацию мирян белокриницкого согласия со следующими целями:

• Возрождение духовного центра РПСЦ «Рогожская слобода» и иных старообрядческих архитектурно-исторических памятников и святынь;

• Восстановление знаменитой Рогожской библиотеки, создание епархиальных и общинных библиотек;

• Оказание помощи в возрождении храмов, монастырей и проч.;

• Восстановление института духовного образования старообрядческой Церкви;

• Издательско-просветительская деятельность;

• Создание единого информационного пространства и Архивов РПСЦ;

• Каноническая и правовая защита Церкви, общин и христиан;

• Создание богаделен, лечебниц для неимущих, одиноких и престарелых христиан-старообрядцев;

• Производственная деятельность.

Съезд 2000 года был попыткой возродить движение мирян в тех формах, как оно существовало в начале XX в. Он окончился неудачей: из-за определенного противодействия на Съезде не удалось решить задачу возрождения старообрядческих традиций, существовавших до 1917 года.

По этой причине голос старообрядчества в гражданской среде, в светском обществе и государстве практически не заметен.

Нельзя сказать, что мирянская активность в РПсЦ совсем не существует. Однако наблюдается ее смысловая редукция. Открывая дореволюционные печатные издания, можно легко найти публикации о таких мероприятиях, как съезды старообрядческих учителей, съезды начетчиков, съезды крестьян и сельскохозяйственных специалистов и так далее. Сейчас же тематика таких мероприятий иная — фестивали бородачей, дефиле старообрядческой моды, выставки старообрядческих принадлежностей и тому подобное.

Итог

С времени «второго крещения Руси», «нового освобождения духа», состоявшегося в конце 80-х годов, прошло почти четыре десятка лет. В это время староверие и, в частности, Русская Православная старообрядческая Церковь существовали в условиях изрядных религиозных свобод. Последние 20 лет эти условия стали едва ли не бархатными, когда государство начало оказывать ощутимую организационную и финансовую поддержку. Но результаты оказались не впечатляющими и не сопоставимы с ростом влияния староверия и его массовости в периоды разных послаблений во времена Российской империи.

При этом за рецептами решения насущных проблем далеко ходить не надо. Все они имеются в решениях старообрядческих съездов и Соборов, как последних десятилетий, так и дореволюционных. Иного пути кроме как обращения к этому наследию и реального воплощения его на практике, не существует. Итак, три главных пункта:

1. Повышение роли образования и просвещения внутри самой РПсЦ. Подготовка и издание учебников и учебных пособий. Интеграция старообрядческих учебных заведений с государственными ВУЗами или средними специальными учебными заведениями соответствующего профиля.

2. Утверждение порядка работы основных церковных структур (Освященный собор, Епархиальное собрание, церковный суд и пр.) согласно решениям прежде бывших старообрядческих соборов и соответствующих канонических норм и правил.

3. Возрождение старообрядческих Съездов представителей Белокриницкой иерархии. Разделение функций между Освященными соборами и Съездами. Закрепление за Освященными соборами церковно-канонических и богослужебно-иерархических функций, а за Съездами — общественно-политических и церковно-попечительских. Как Соборы, так и Съезды избирают членов в свои исполнительные органы, функционирующие на постоянной основе между Соборами и Съездами.

Автор: Леонид Годунов

Комментариев пока нет