В старообрядчестве женщине принадлежит особое место. Неслучайно, символом раскола стал яркий образ преподобномученицы Феодоры (боярыни Феодосии Морозовой), принявшей мученический венец за верность древлеправославному благочестию. Ее духовный подвиг на протяжении столетий являлся высоким примером и светильником для всех желающих следовать узким и тернистым путем исповедания веры и истины.

Церковь ставит женщину, через которую воплотился Господь, Пресвятую Богородицу, выше всех святых, выше всех ангелов. Еще в первые века христианства появилась молитва «Богородице, Дево, радуйся». В церковных песнопениях говорится, что Пресвятая Богородица стоит превыше Херувимов и Серафимов — высших ангельских чинов.

Есть великое множество икон Богородицы, среди которых «Владимирская», «Смоленская», «Казанская», «Всем скорбящим радость», «Умягчение злых сердец» и многие другие.

К Деве Марии обращаются с просьбой о спасении, хотя, казалось бы, просить об этом можно только Самого Бога. И даже личные местоимения «Она», «Ее», если речь идет о Богородице, пишутся с заглавной буквы, как и местоимения, относящиеся к Богу. Все это свидетельствует о том, насколько чтит Ее Церковь, насколько в христианском сознании Она выше даже самых почитаемых святых.

В жизни Спасителя встречи с женщинами были весьма не редки, и Он всегда относился к ним с милостивым участием. Положение женщины у еврейского народа было сравнительно удовлетворительное, но Христос не удовлетворялся им: Он обличал фарисеев в притеснении вдов и в чувстве презрения, какое они имели к заблудшей женщине; Он даже самых падших женщин призывает к покаянию, ободряет и утешает их. Жена-блудница, падшая к ногам Исуса Христа, умащавшая их ароматами и отиравшая власами своими, жена, уличенная в прелюбодеянии, и, наконец, вдовица, положившая две лепты в сокровищницу храма, находят себе защитника и покровителя в Исусе Христе. Он входит во все законные нужды женщин, не делает разницы из-за происхождения — и самарянке и хананеянке одинаково оказывает Свое участие и помощь.

В апостольский век мы видим то же самое. Женщины, как и мужчины, являются слушательницами, спутницами и помощницами апостолов и много содействуют им в распространении веры и устроении Церкви Христовой. Значение их трудов и попечений для апостолов и для веры Христовой видно из того, что о многих из них с благодарностью упоминается в книге «Деяний св. апостолов», и весьма многих из них апостол Павел приветствует в своих посланиях, равно как упоминают о них и другие апостолы.

Среди женщин были и признанные равноапостольными. Вот имена некоторых из них: св. Елена, мать императора Константина, сделавшаяся христианкой прежде своего сына, содействовавшая обращению его и потом всю жизнь ознаменовавшая покровительством христианам вообще и своим усердием в деле открытия памятников христианской святыни, в числе которых был и святой Крест; св. Людмила, просветительница Чехии; св. Ольга, бабка св. князя Владимира; св. Нина, просветительница Грузии, и другие.

В XIX в. в старообрядческой среде численно преобладали женщины. Особенно преобладание женщин было очевидно в скитах. Недаром на Руси говорили: «Раскол бабами держится».

Впервые вопрос о роли женщины в старообрядчестве был поднят в ряде материалов, размещенных на нашем сайте. Эти публикации вызвали большой резонанс в староверии. На этом фоне возникла идея провести конференцию «От Морозовой до Мараевой. Роль женщины в старообрядчестве», которая и состоялась 4 и 5 октября в Серпуховском историко-художественном музее. Событие приурочено к 350-летию подвига боярыни Феодосии Морозовой и 180-летию со дня рождения местной купчихи-благотворительницы Анны Мараевой. Среди организаторов мероприятия — сам музей, Благотворительный фонд Преображенского Старообрядческого монастыря Москвы и Ферапонтовское общество сохранения и изучения памятников древнерусского искусства.

В галерее «Каретный сарай» собрались более 50 участников, еще более тысячи человек смотрели конференцию онлайн. Диапазон участников широкий: Москва, Московская и Калужская области, Санкт-Петербург, Киров и Республика Бурятия.

Открывая конференцию, с приветственным словом выступила и.о. директора ГАУК МО «Серпуховский историко-художественный музей» Анна Сергеевна Костырина, отметив, что тема конференции имеет важное значение как для науки, так и для культуры и социальной сферы, она приурочена к 350-летию подвига боярыни Феодосии Морозовой и 180-летию со дня рождения местной серпуховской купчихи первой гильдии, благотворительницы, видной деятельницы старообрядчества Анны Васильевны Мараевой. Ее коллекция легла в основу собрания Серпуховского историко-художественного музея, благодаря этому музей считается одним из интереснейших региональных музеев страны.

Праправнучка Анны Васильевны Мараевой, Ольга Николаевна Авакова, поблагодарила организаторов мероприятия за приглашение, и пожелала участникам конференции интересных докладов и новых научных открытий.

Директор Благотворительного фонда Преображенского старообрядческого монастыря города Москвы (г. Москва) Константин Викторович Кожев отметил, что конференция приурочена в серьезным датам — мученическому подвигу боярыни Морозовой и жизни Анны Мараевой, которая оказала огромный вклад в Преображенскую федосеевскую общину Москвы: «Это мероприятие — дань памяти этой удивительной женщине, о которой сегодня будет сказано очень много хороших слов. Спаси Господи».

О сохранении памяти и почитании св. мученицы Феодоры Прокопьевны Морозовой и Евдокии Прокопьевны Урусовой на Боровской земле рассказала начальник архивного отдела муниципального образования муниципального района «Боровский район» (г. Боровск, Калужская область) Анна Викторовна Осипова.

С пленарным докладом «Женщина-старообрядка, как заказчица произведений церковного искусства» выступил Иван Александрович Волков, старший научный сотрудник Серпуховского историко- художественного музея (г. Серпухов, Московская область). Иван Александрович отметил, что в истории старообрядчества женщина играет совершенно исключительную роль: «Давайте вспомним Феодосию Прокопьевну Морозову, Настасью Марковну, духовных дочерей протопопа Аввакума, тех женщин, за которых он вступился в Сибири, бесчисленное количество мучениц и исповедниц, подвиг которых зафиксирован в знаменитом „Винограде Российском“, женщин-купчих, промышленниц, та же самая А.В. Мараева, многочисленных мещанок, крестьянок.

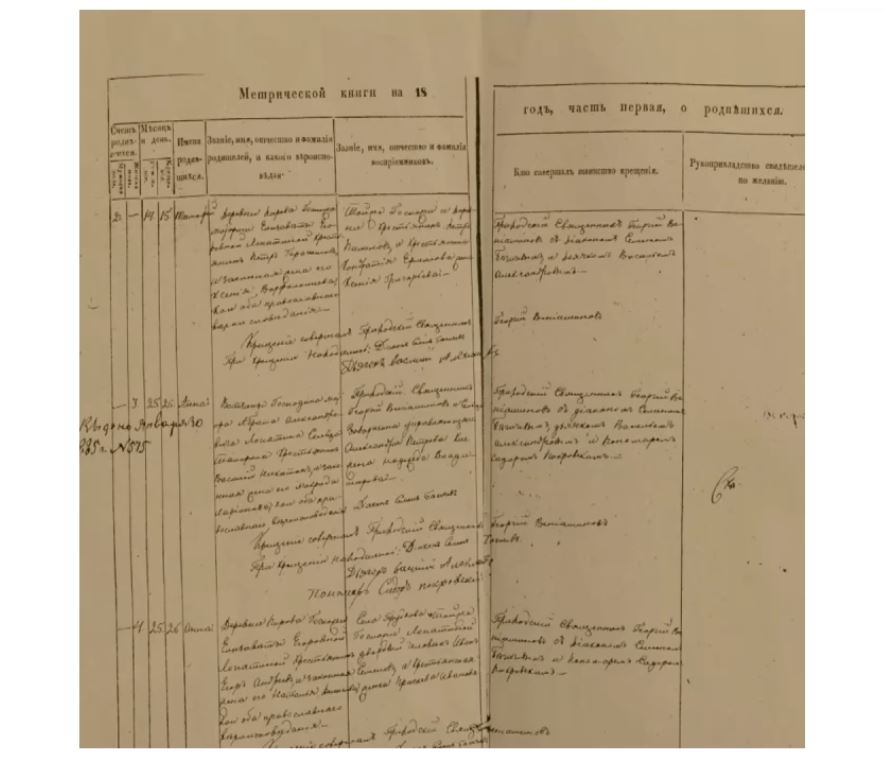

Когда я начинал заниматься историей старообрядчества на серпуховской земле, изучал документальные источники, клировые ведомости, например, в общинах численно преобладали женщины. На женщину историей и судьбой в русском старообрядчестве была возложена функция сохранения и преумножения старообрядческой культуры, я говорю, прежде всего, о тех женщинах, которые принимали участие в создании памятников искусства. В Серпуховском музее сохранились многочисленные рукописи, выполненные старообрядками. Женщины были художниками книги, графиками, замечательными вышивальщицами, хозяйками заведений, в которых изготовлялись церковная утварь, меднолитые иконы, кресты. Велика роль в сохранении памятников истории и культуры гения места — Анны Васильевны Мараевой, которая была покровительницей местных старообрядцев, строительницей храма, собирательницей книг и икон, которые хранились в Покровской церкви, она приобщала к этому сове потомство».

Вера Андреевна Диброва, исследователь истории семьи Мараевых (г. Серпухов, Московская область) представила дополнительные сведения к биографии Анны Васильевны Мараевой. Анна Васильевна Мараева родилась 25 января 1845 года. Её родители Василий и Макрида были православного вероисповедания. У Анны Васильевны были три сестры и брат, но девочки рано умерли. Брат Константин тоже не дожил до совершеннолетия.

В 1854 году родители Анны Васильевны уже значатся старообрядцами. В 1869 году Анна вышла замуж за серпуховского купеческого сына Мефодия Васильевича Мараева, который был старше. В семье родилось восемь детей: четыре сына и четыре дочери. Все сыновья получили хорошее образование, а дочки получили домашнее образование. Сын Василий окончил Московскую практическую академию, единственное учебное заведение, где преподавали английский язык. Умер Василий Афанасиевич Мараев в 1881 году, а через год скоропостижно скончался Мефодий Васильевич. При вступлении в права наследницы А.В. Мараевой пришлось отстаивать имущественные интересы в многолетнем судебном разбирательстве по иску двоюродного брата Мефодия Васильевича купца Ф.Ф. Мараева, который пытался оспорить законность брака не венчаных в официальной церкви старообрядцев и на этом основании получить наследство своего умершего родственника. Судебная тяжба продолжалась около 10 лет и закончилась в 1893 году отклонением Сенатом притязаний Ф.Ф. Мараева. В этих тяжелых условиях Анна Васильевна проявила незаурядную силу характера, стойкость и деловитость. В 1884 году она стала серпуховской 1-й гильдии купчихой, дело ее процветало, а мараевские ситцы пользовались успехом в России, особенно в среднеазиатском регионе.

В 1895–1896 годах по проекту известного архитектора Р.И. Клейна А.В. Мараева строит прекрасный особняк на фабричной улице рядом со своими фабриками в Заборье. Ныне это здание Серпуховского историко-художественного музея (улица Чехова, д. 83), в котором основную экспозицию составляет коллекция полотен западноевропейской живописи, приобретенная Анной Васильевной в 1896 году у московского коллекционера Ю.В. Мерлина — камергера и чиновника по особым поручениям при московском генерал-губернаторе. В 1906 году погибла ее дочь Анфиса. Приготовленное приданое Анфисы Анна Васильевна жертвует на строительство старообрядческой церкви Покрова, которая будет построена неподалеку от ее нового дома на улице Фабричной (ныне улица Чехова).

С началом Первой мировой войны все фабрики Серпухова были переориентированы на нужды фронта. Мобилизованных на фронт рабочих-мужчин заменили женщины и дети. На свои средства Мараева открыла госпиталь для раненых на сто коек, в котором сестрами милосердия работали ее дочери Анна и Ольга и внучки Вера и Екатерина Уфимцевы.

Новая эра, наступившая после 1917 года, изменила экономику и политику страны. Капиталы, фабрика, ферма, дома, коллекция живописи и все имущество Мараевой были реквизированы в 1918-1920 годах.

Анна Васильевна Мараева умерла 23 августа 1928 года в Серпухове. В последний путь ее пришли проводить все бывшие рабочие и служащие фабрик, которые пронесли гроб через весь город на руках. Похоронили ее на Преображенском кладбище в Москве, в сохранившемся до наших дней семейном некрополе. Сейчас известно о 72 наследниках рода А.В. Мараевой.

Оксана Федоровна Ежова, кандидат филологических наук, научный сотрудник Архива Российской академии наук (г. Москва) выступила с сообщением «Современная женщина — старообрядка в науке и образовании». Докладчик провела исследование среди женщин-старообрядок, в ходе которого отметила, что большинство из них имеют либо высшее, либо среднее специальное образование. В 70% семей дети занимаются спортом или танцами, а в 40% посещают музыкальную либо художественную школы. Женщины-старообрядки, имеющие научные степени и являющиеся преподавателями ВУЗов, уверены, что образование получено ими, благодаря советам старших в семье или сообществе. Подытоживая, Оксана Федоровна отметила, что для современной старообрядки семья и дети являются приоритетом, советское образование не табуировано, для женщин-специалистов Высшей школы зачастую их вера является предметом их исследований.

Антон Михайлович Еременко, кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Музейно-информационного центра Преображенского старообрядческого монастыря (г. Москва) рассказал о некоторых деталях семейного быта Мараевых (на материале отчетов об опеке). Год свадьбы Мефодия Васильевича и Анны Васильевны — 1869. Как раз Мараев приобрел тот самый дом в Преображенском, по соседству с богадельным домом. Мараев его выкупил для общин, это было одно из помещений федосеевской богадельни, вне стен самого богадельного дома. Два дома на Старой Басманной сдавались в наем и доход от них шел в семью. Еще был дом в Медвежьем переулке.

Почему эти дома для нашей истории важны? Мефодий Васильевич в своем завещании все движимое имущество завещал Анне Васильевне, а недвижимое — в равных долях супруге и детям. Сиротский суд открыл дело об опеке над несовершеннолетними наследникам и. Дело сохранилось в архиве. В чем была суть дела? Анна Васильевны была обязана ежегодного отчитываться в Сиротский суд о том, как расходуются доходы от недвижимого имущества, поскольку управляла им она. Доходы должны были тратиться в пользу детей. Анна Васильевна была обязана предоставлять очень подробные отчеты как о расходах, так и о приходах средств. По документам ясно, что нужно было всегда показывать, что расходов столько же, сколько доходов.

Александр Георгиевич Дурнов, научный сотрудник Музейно-информационного центра Преображенского старообрядческого монастыря (г. Москва) выступил с докладом «Настенный лист „Боярыня Морозова“ Христианской типографии при Преображенском Богаделенном доме». Настенный лист хранится в фондах МИЦ старообрядческого Преображенского монастыря, выпущен в старообрядческой типографии Г.К. Горбунова в Москве. Настенные листы, выпускавшиеся христианской типографией, были выполнены в технике хромолитографии. Их выпуск на этом предприятии был налажен не ранее 1910-х годов.

С докладом «Подруги Е.А. Чадовой — прикосновение к житейским связям (Верхокамье, староверы поморского согласия, рубеж XX-XXI вв.)» выступила Наталья Викторовна Литвина, старший научный сотрудник исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Архив РАН (г. Москва). В рассказе Натальи Викторовны были упомянуты контакты уважаемой духовницы, просветительницы Евдокии Александровны Чадовой. Именно эти связи позволили ей преодолеть последствия разрушительного пожара, в котором погиб человек, и продолжить свою деятельность.

Елена Владимировна Воронцова, кандидат философских наук, старший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва) рассказала о месте женщин в беспоповских общинах Вятки. Внимание Елены Владимировны привлек не только уникальный институт духовного материнства, сформировавшийся в филипповских общинах, существовавших в данной местности, но и значение женского участия в ежедневных обрядах и обычаях религиозных объединений на локальном уровне.

Оба научных изыскания базируются на данных, собранных в ходе продолжительных экспедиций археографической лаборатории в регионы плотного расселения староверов в Пермском крае и Кировской области. Эти экспедиции проводились на протяжении многих лет.

Михаил Алексеевич Чернов, председатель Ферапонтовского общества сохранения и изучения памятников древнерусского искусства, Музей истории и культуры староверия (г. Москва) представил доклад «Боровск — „место мученое“ боярыни Морозовой. К вопросу о местной иконописи». Михаил Алексеевич отметил, что Боровск был одним из крупнейших центров древлеправославия, начиная уже с первых лет после раскола. Как известно, в Пафнутьев-Боровский монастырь дважды ссылался протопоп Аввакум, а в земляной тюрьме городского острога мученически скончались боярыня Ф. Морозова, княгиня Е. Урусова и жена стрелецкого головы М. Данилова. В Боровске были казнены за веру инокиня Иустина, священник Полиект, а также многие другие, не принявшие реформ Никона. С этим краем был связан и епископ Павел Коломенский. Население Боровска не сильно изменилось в количественном плане, до революции было около 10000, сейчас там столько же. По самым скромным оценкам, в среднем там было около 70% старообрядцев. Старообрядцы были поповского согласия, беспоповцы были в уезде. В Боровске было 15 храмов; из них пять было старообрядческих, то есть — одна треть. Это Введенский храм, Покровский неокружнический храм, церковь Всех святых, Покровский единоверческий храм и молельня лужковцев. Изучение иконописи Боровска и вообще поздней иконы началось в 2000-х годах. Первой о боровской иконе написала И. Л. Бусева-Давыдова, которая в своей монографии отметила художественные признаки иконописи Боровска.

Иконопись Боровска связана с преподобным Пафнутием, но далеко не всегда. Один из маркеров боровской иконы — наличие цветных лаков. Также есть печати на иконах, например: «Иконописецъ Максимъ Ивановичъ Исаковъ въ Боровске», «Иконописецъ Лука Максимовичъ Исаковъ въ Боровске». Можно отметить и большое количество икон Богоматери Боголюбской. Наличие фонов, близких к лимонному, салатовому.

На конференции также прозвучали доклады: Андрея Анатольевича Машковцева (доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и политических наук Вятского государственного университета (г. Киров)) и Виктории Вячеславовны Машковцевой (кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета (г. Киров)) «Роль женщины в сохранении конфессиональной самобытности старообрядцев XIX — начале XX вв. (на материалах Вятской губернии)»; Татьяны Викторовны Игнатовой (ведущий научный сотрудник Музейно-информационного центра Преображенского старообрядческого монастыря (г. Москва)) «„Арестована… по изобличению“: неизвестные страницы семейной истории купцов Носовых»; Анастасии Владимировны Мелеховой (заведующая сектором реставрации темперной живописи, художник-реставратор темперной живописи 1 категории, Московский государственный объединённый художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей- заповедник Коломенское (г. Москва)) «Иконы из моленной Мараевых в собрании МГОМЗ»;

Натальи Сергеевны Канатьевой (профессор кафедры истории, доктор культурологии, Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева (г. Астрахань)) «Забытые наставницы: старообрядки — „мастерицы“ и их роль в общинах»; Елены Яковлевны Зотовой (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музейно-информационного центра Преображенского старообрядческого монастыря (г. Москва)) «„Сей крестъ съ ризой“. О московском серебряном заведении М.И. Соколовой»; Николая Григорьевича Денисов (доктор искусствоведения, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского (г. Москва)) «Духовные лидеры-женщины у федосеевцев»; Екатерины Анатольевны Дороховой (кандидат искусствоведения, Институт русской литературы РАН Пушкинский дом (г. Санкт-Петербург)) «Женщина в старообрядчестве и народная традиция»; Ивана Александровича Волкова (старший научный сотрудник Серпуховского историко- художественного музея (г. Серпухов, Московская область)) «Образ Страшного суда из Покровской старообрядческой церкви. Особенности иконографии и стиля» и многих других.

Парадокс. Посвящено мероприятие памяти Морозовой, а славят Мараеву и спортсменок

Правильнее бы было назвать не роль женщины в старообрядчестве, а вклад женщины в старообрядчество. Но не нужно строго судить, это же научный форум и он посвящен женщинам. Мараева была староверка . Не все способны на реальные подвиги ради веры, как великая Морозова или та же Турчанинова. Для многих подвиг считается по другому. Да, их имена не запоминаются, но главное, что они учавствуют в процессах поддержки идеи старообрядчества.

Кожева сфотографиовали, ниже пояса рубахи нет

Да..фото не удачное

прочитал статью,впечатление, что подвиг женщины в старообрядчестве, это рожать, продавать, и заниматься мирскими делами. А о современницах сказать нечего. Пишут что староверки ходят в занимаются спортом, имеют научные степени но все это не то. Мне в мои 40+, кроме Морозовой и нынешней Турчаниновой никто и на ум не приходит, во у кого истиный Дух. Легендой стала история , как Турчанинова с пацаном водителем, везла 5ти метровый крест из Красноярского края к себе в Иркутскую область, по зимнику и через горы в минус 50 градусов, и у них встала машина в тайге, где нет связи и только через 10 часов их нашили часовенные и буквально спасли. Вот где масштаб личности. И считаю место Турчаниновой О., рядом с владыкой Корнилием с мощным сильным человеком. А при чем спорт и наука для староверов не понятно

Масштаб личности у них одинаковый