Метротворитель тайно ся являет,

кто в Алфавите за вся сих считает,

третее напред, чин букв соблюдая,

таит порекло, миру мертв ся зная.

Симеон Полоцкий

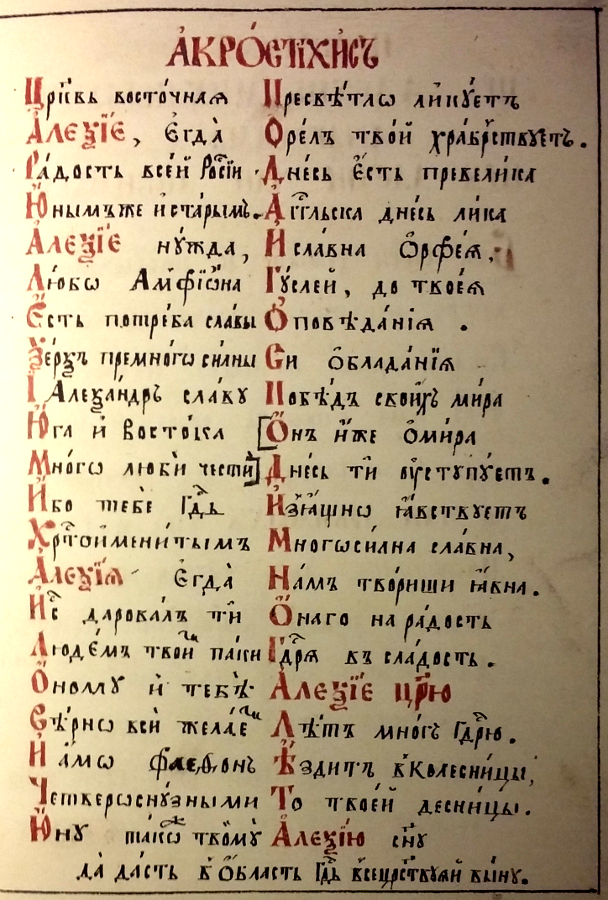

Орел Российский (БАН, П I А № 1, л. 54об.)

Многие книгописцы, главным образом при написании колофонов (но не только!), любили использовать различные виды тайнописи. Стоит отметить, что тайнопись в данном случае употреблялась скорее не с целью что-то засекретить — она являлась для переписчиков интеллектуальным упражнением, посредством которого ее автор демонстрировал заказчику / читателю / другому каллиграфу собственную эрудицию и вкус. Для носителей традиционной книжной культуры прочтение тайнописи, как правило, не составляло особого труда. Рассмотрим основные виды тайнописи, встречающиеся в традиционных манускриптах XI–XX вв.

I. Некириллические алфавиты

Прежде всего, в качестве тайнописи применялись некириллические алфавиты: греческий, латинский, глаголица и пермское письмо.

1. Греческое письмо было «тайнописным» весьма условно, поскольку как на Балканах, так и на Руси им владели многие переписчики. На Руси примеров использования греческой азбуки в качестве тайнописи (славяно-русские записи по языку и греческие — по шрифту) до XV столетия неизвестно.

2. Латинский алфавит стал употребляться как тайнопись довольно поздно: на Руси — с конца XVI в., на Балканах — с конца XVII-го. Начало его употребления связано с западноевропейским культурным влиянием.

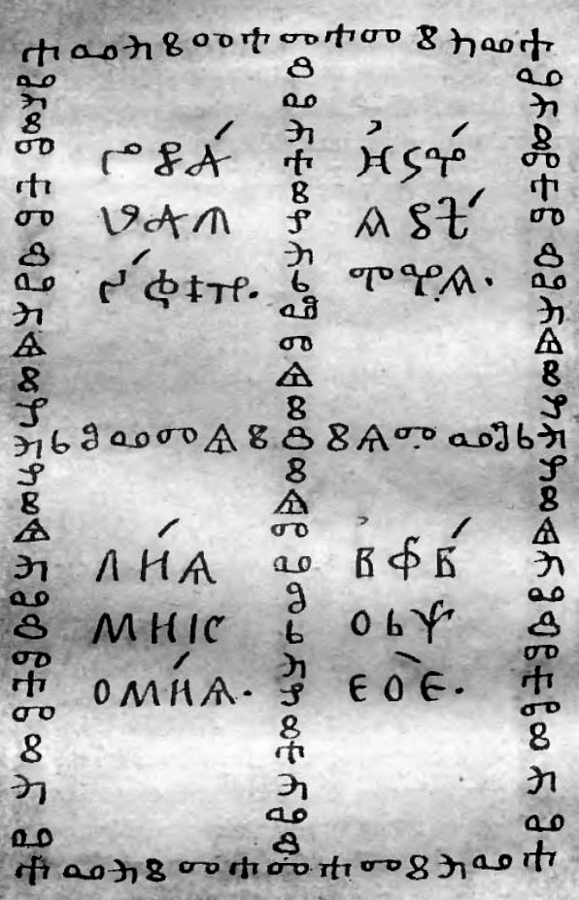

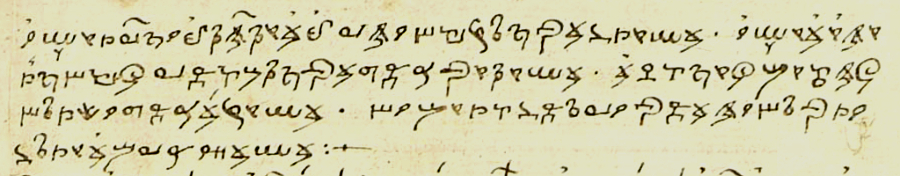

3. Что касается глаголицы, то, будучи первым славянским письмом, которое, собственно, и изобрели свв. Кирилл и Мефодий, к концу X в. она уже не имела широкого распространения. Потому южными и восточными славянами, равно как и употреблявшими славянское письмо молдаво-валахами, глаголица стала применяться в качестве тайнописи, известной лишь особо сведущим книжникам. Речь, конечно, идет о круглой глаголице, а не квадратной (хорватской). Уверенно говорить об употреблении глаголицы именно в качестве тайнописи можно примерно с XIV столетия. В позднее Средневековье как знаток глаголицы и прочих видов тайнописи прославился протопсалт Евстафий из монастыря Путна (Румыния). Так, на глаголице им была выполнена фигурная выходная запись списка Анфологии (читается от центра): «С<ї>творенїа Евстатїева» (ГИМ, Щук. 350, л. 140об.).

В писцовых записях глаголица фиксируется даже в XX в. Одним из последних примеров глаголических колофонов является выполненная Иваном Блиновым в 1901/1902 г. выходная запись фрагмента рукописи «Устав церковный». В ней говорится: «Писалъ сїю тетрадку Иванъ Гавриловъ Блиновъ въ лѣто 7410-е. Богу нашему слава, нынѣ и присно, и во вѣки вѣком Аминь» (НИОР РГБ, ф. 242, № 14, л. 272об.).

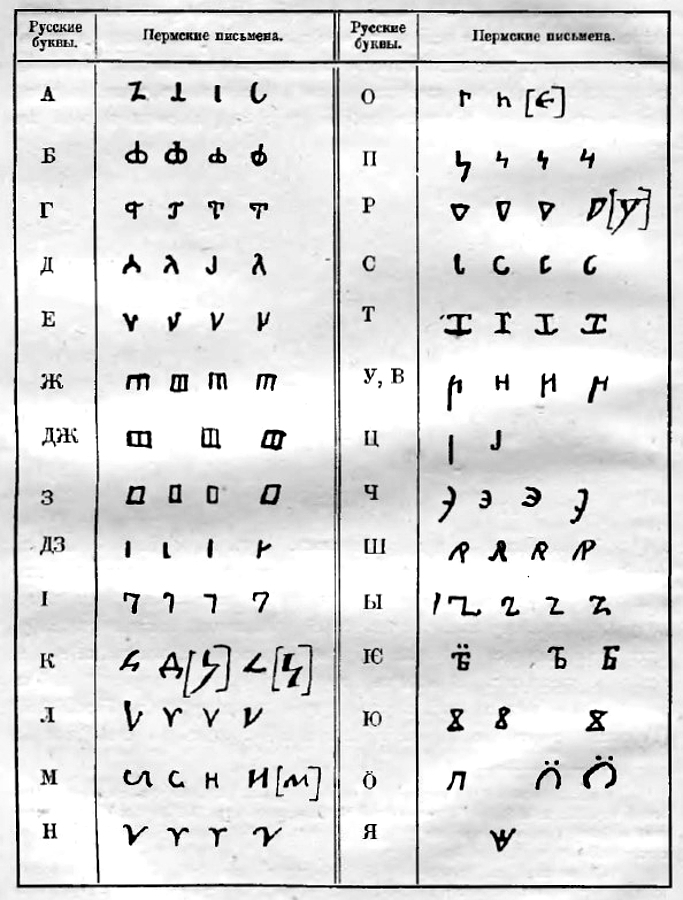

4. Пермское письмо, по преданию, было изобретено просветителем коми-зырян св. Стефаном Пермским в XIV столетии. В основу своей азбуки, ставшей малоизвестной уже в XV в., он положил кириллицу и греческий курсив.

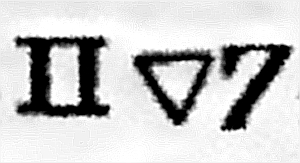

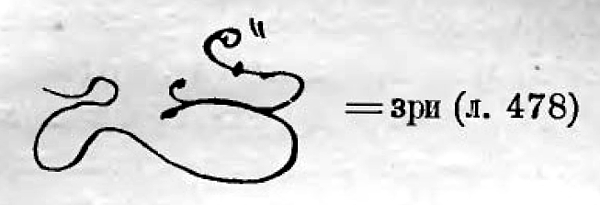

Так, нередко писцы употребляли написанную пермским письмом помету «зри».

Один из последних случаев употребления пермской азбуки относится к рубежу XVI–XVII вв.

II. Измененные/деформированные знаки

В основу некоторых видов тайнописи легли видоизмененные кириллические буквы. Существование подобного рода тайнописей фиксируется уже в XIV столетии. Их можно разделить на две группы:

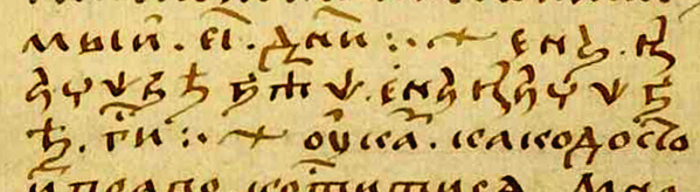

1. Когда буквы изменяются путем прибавок, изменения положения в строке или урезке отдельных частей. В качестве примера приведем тайнопись из сборной рукописи 1549 г., переписанной «попом Титом Крутицьким». Расшифровывается она следующим образом: «Слава Тебѣ, Б<о>же, слава Тебѣ, Г<оспод>и» (НИОР РГБ, ф. 304/I, № 780, л. 527).

Азбука этой тайнописи, расшифрованная благодаря записи в более раннем манускрипте, такова:

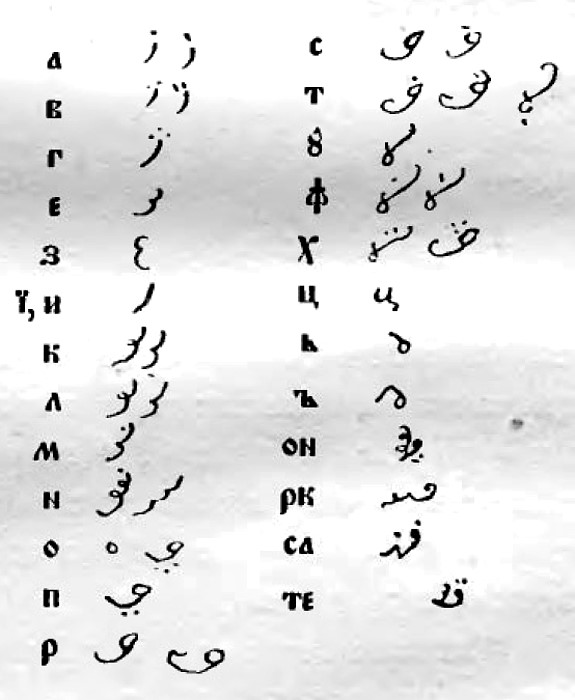

На Балканах (в Боснии) с конца XVII столетия существовала интересная разновидность тайнописи, основанная на подражании османской модификации арабского алфавита: буквы кириллической скорописи оборачивались справа налево, деформировались, вытягивались и т. п. При этом одновременно применялся и цифровой принцип (см. ниже). «Турецкая» тайнописная азбука выглядит примерно так:

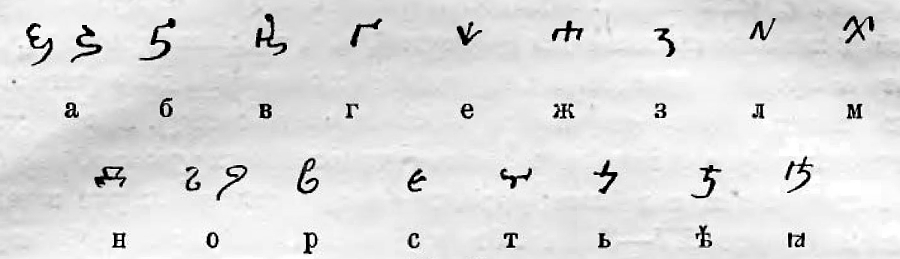

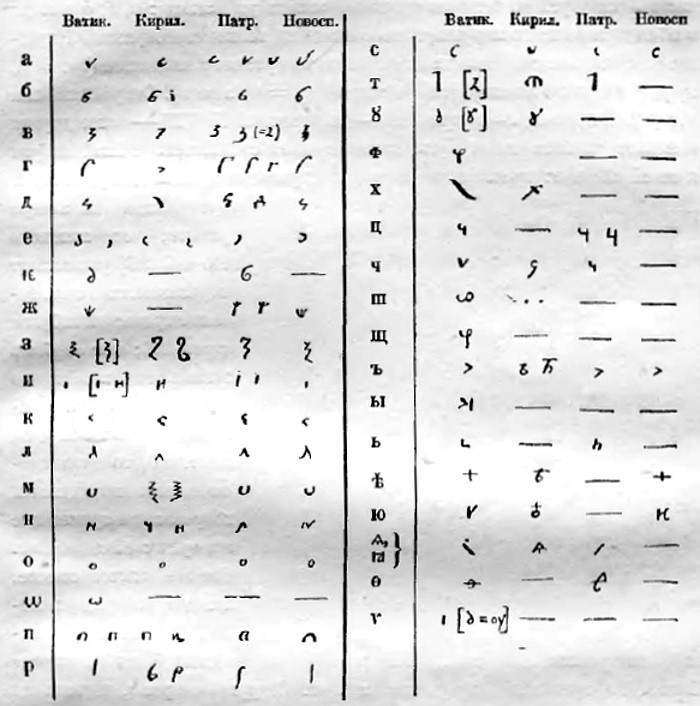

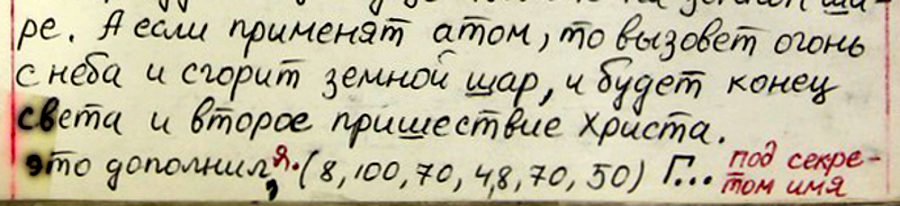

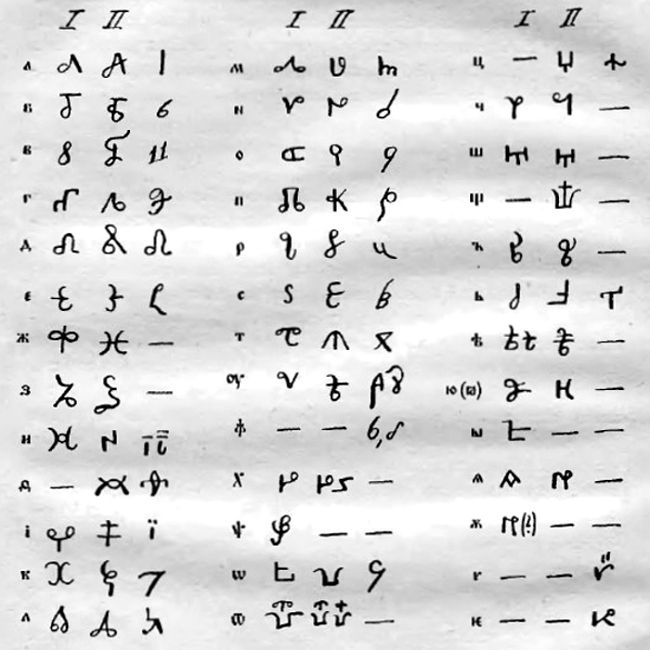

2. Полусловица — когда вместо целой буквы пишется лишь ее часть. Применялась довольно часто. Имеется даже целая книга написанная подобным письмом — славяно-русская Псалтырь XIV–XV вв. (BAV, Vat. cod., Slav. 8). В общих чертах алфавит полусловицы, выявленный на основе текста нескольких рукописей, выглядит следующим образом:

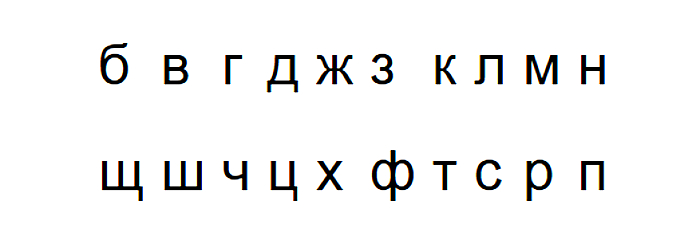

III. Система замен (литорея)

Широко использовалась и так называемая литорея, когда первые 10 согласных букв заменялись следующими 10-ю, последовательно расположенными под первыми: б = щ, в = ш, г = ч, д = ц, ж = х и т. д. (простая литорея). При этом сложные буквы («ѯ», «ѱ» и пр.) сюда не включаются, а гласные не изменяются.

Характерный пример литореи находим в колофоне сборника 1871 г.: «Писалъ сїи стихи (молитвословия — А. Г.) <…> мещѧнин Никоноръ Никонорычъ Самойловъ 1871-го года маѧ 12 днѧ» (Частное собрание, Москва).

Существовала также мудрая литорея, при которой буквы заменялись не по вертикали, а по наклонной.

IV. Цифровая тайнопись

Другая распространенная тайнопись — цифровая (цифирная), имеющая несколько разновидностей. В основе данной тайнописи лежит тот факт, что большинство славянских букв по образцу греческих обладают числовыми значениями. Буквы, не обладающие числовыми значениями, пишутся без изменений.

1. В первом случае рассматриваемой тайнописи вместо одной желаемой буквы приводят две или несколько, сумма числовых значений которых дает число, обозначаемое нужной буквой (цифровой разряд, разложение суммы). Как то: аа = а (1) + а (1) = в (2). Рассмотрим слово «аминь». При помощи цифровой тайнописи его можно записать, например, так: а·кк·дд·лк·ь = а (1)·м (40 = к (20) + к (20))·и (8 = д (4) + д (4))·н (50 = л (30) + к (20))·ь.

2. Вариантом цифровой тайнописи является описательная (описательный разряд), когда нужная цифра-буква записывается словами. Как то: «десятерица сугубая» = 20 = «к» и т. п.

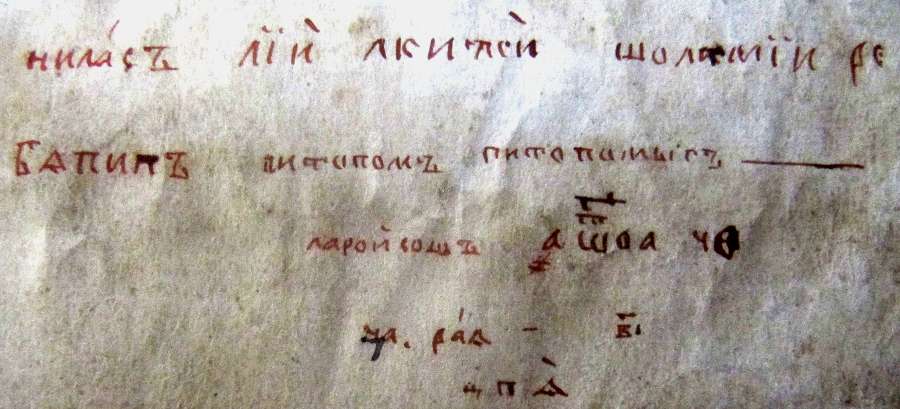

3. Наконец, третьим вариантом данного вида тайнописи является значковая (значковый разряд) — числовые значения отдельных букв обозначаются значками: единицы — точками, десятки — черточками, а сотни — кружками. Например в одном из списков Псалтыри XVI в. находим запись следующего содержания: «Слава Б<о>гу свершителю. Аминь».

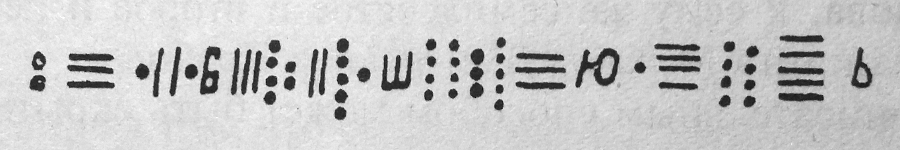

Пример числовой тайнописи, записанной арабскими цифрами, можно увидеть в уральском Толковом Апокалипсисе 1974–1991 гг. за авторством Иродиона, который таким образом зашифровал свое имя: «8 (и), 100 (р), 70 (о), 4 (д), 8 (и), 70 (о), 50 (н)» = «Иродион»; «100 (р), 70 (о), 4 (д), я» = «Родя» (ЛАИ ИГНИ УрФУ, VII, 315р/5624, л. 433, 457, 485об.).

V. Акростих

Тайнопись в виде акростиха впервые встречается в России с появлением силлабического стихосложения, то есть не ранее XVII столетия. Она имела разные варианты. Классическим примером подобного творчества является «акростихис» из книги «Орел Российский» Симеона Полоцкого (1667 г.) с пожеланием многолетия царю Алексию Михайловичу (БАН, П I А № 1, л. 50):

VI. Изменение порядка букв/слов

Подобная тайнопись имеет несколько разновидностей, обусловленных перестановкой букв, слогов или слов. Сюда же можно отнести фигурное письмо — в частности, в виде креста:

Довольно любопытный пример данного вида тайнописи — зеркальное письмо, когда та или иная фраза записывается в зеркальном отражении. Иван Блинов применил ее в лицевом Толковом Апокалипсисе 1895 г.: «Сїю книгу писалъ Иванъ Г. Блиновъ дер. Кудашихи в 7403 лѣто» (ЯГИАХМЗ. 18608).

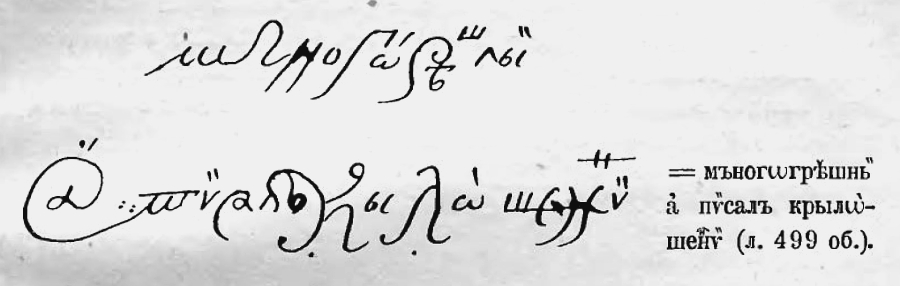

VII. Монокондил

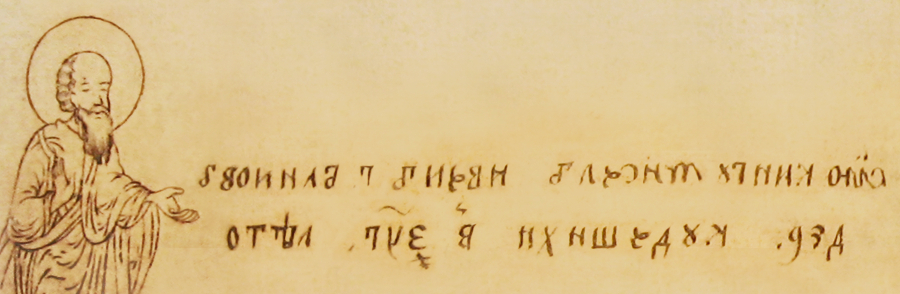

Монокондил (греч. μονοκονδύλιον) — связное письмо, при котором каллиграф, почти не отрывая пера от бумаги, пишет все слово, переплетая между собой буквы. Подобное письмо встречается еще в греческих манускриптах XI в. Примеры из Макарьевской Четьи-Минеи за май:

VIII. Оригинальные/комбинированные тайнописи

Встречаются записи, содержащие элементы нескольких тайнописей или даже оригинальную тайнопись. К числу последних относится фрагмент колофона учительного сборника 1431 г. за авторством новгородского писца Серапиона. В 2016 г. данный фрагмент был расшифрован известным лингвистом Андреем Зализняком. Как оказалось он содержит перевод распространенного в славяно-русской книжности позднегреческого стихотворения: «Аще н<е>б<е>са, о ч<е>л<ове>че, и ѡблакы достигнеши, аще и еленскыѧ бръзости прѣтечеши, и вьсеѧ землѧ конца прѣидеши, казень гроба трилакотнаго не избѣжиши» (НИОР РГБ, ф. 304/I, № 175, л. 470). На современном русском языке оно звучит так: «О человек! Если ты достигнешь небес и облаков, / И если ты сочтешь шагами землю и морскую глубину, / И если ты превзойдешь оленя в скорости бега, / И если ты станешь обладателем золота и сапфира, / Ты не избегнешь надгробного камня длиной в три локтя».

Известно, что вышеупомянутый протопсалт Евстафий употреблял две оригинальные тайнописи собственного изобретения. Схожие принципы и источники положил в основу своей тайнописи и некий «Ратка диак», родом из Сербии, переписавший в 1551 г. служебную Минею за апрель и май.

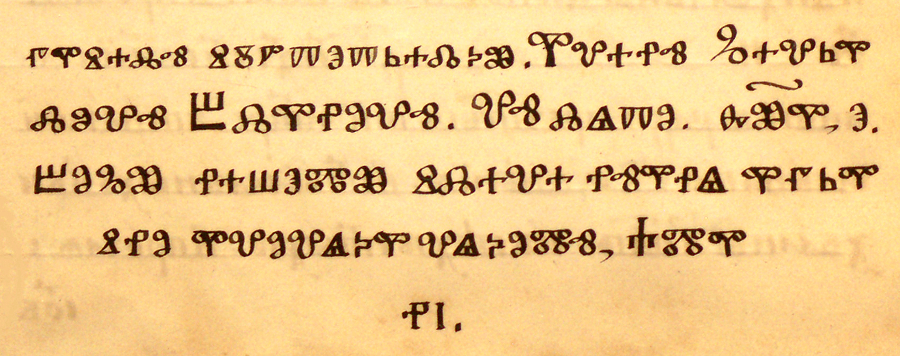

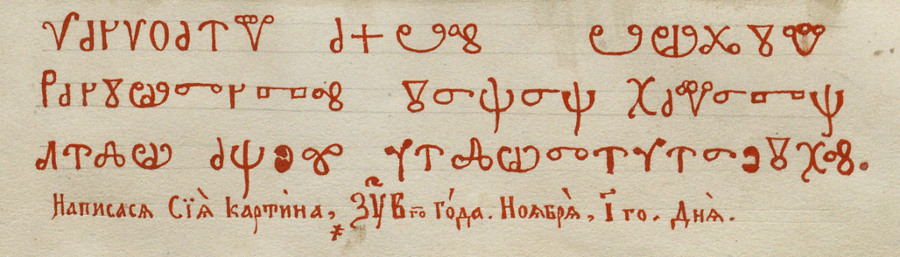

В качестве образца комбинированной тайнописи можно привести подпись к миниатюре из списка Песни песней Соломона с Толкованием Филона Карпафийского 1887 г. Под «картиной» 1893 г., изображающей заказчика (городецкого купца Григория Прянишникова), предстоящего Христу Великому Архиерею, помещена тайнопись, сочетающая элементы греческого письма, глаголицы и полусловицы: «Григорѣй рабъ Божїй приноситъ Iсусу Христу дѣло рукъ чѣловѣчѣскихъ» (НИОР РГБ, ф. 242, № 186, л. 137).

Как видим, никаких особых тайн встречающиеся в манускриптах тайнописи в себе не содержат, однако загадки на пути их исследования попадаются и поныне. Наиболее известная из них — тайнопись писца Диомида в псковском Апостоле 1307 г. Эта запись до сих пор не поддается удовлетворительному прочтению. А звучит она так: «Пѧть земель, двѣ тмѣ, море, мудры разумеѥть» (ГИМ, Син. 722, л. 180). Что имел в виду Диомид — пока не ясно.

Рукописные источники

1. Анфология. 1511. Писец: Евстафий. (ГИМ, Щук. 350).

2. Апокалипсис Толковый. 1895. Писец: Иван Блинов. (ЯГИАХМЗ. 18608).

3. Апокалипсис Толковый Иродиона Уральского. Писец-составитель: Иродион Уральский. Рубеж 1980-х–1990-х гг. (ЛАИ ИГНИ УрФУ, VII, 315р/5624).

4. Орел Российский. 1667. (БАН, П I А № 1).

5. Песнь песней Соломона с Толкованием. 1887; 1893. (НИОР РГБ, ф. 242, № 186).

6. Сборник. 1431. Писец: Серапион. (НИОР РГБ, ф. 304/I, № 175).

7. Сборник. 1549. Писец: Тит. (НИОР РГБ, ф. 304/I, № 780).

8. Сборник. 1871. Писец: Никонор Самойлов. (Частное собрание, Москва).

9. Устав церковный. 1892; 1901/1902. Писцы: Григорий Аввакумов; Иван Блинов. (НИОР РГБ, ф. 242, № 14).

Опубликованные источники

1. Карскiй Е. Ѳ. Очеркъ славѧнской кирилловской палеографiи. Варшава, 1901.

2. Соболевскiй А. И. Славяно-русская палеографiя. 5-е изд. М., 2007.

3. Сперанский М. Н. Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 4.3. Л., 1929.

4. Столярова Л. В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI–XIV веков. М., 2000.

5. Щепкин В. Н. Русская палеография. 3-е изд., доп. М. 1999.

Список сокращений

БАН — Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург)

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва)

ЛАИ ИГНИ УрФУ — Лаборатория археографических исследований Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета (Екатеринбург)

НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва)

ЯГИАХМЗ — Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (Ярославль)

BAV — Biblioteca Apostolica Vaticana

Комментариев пока нет