Сайт «Русская вера» продолжает серию репортажей о старинных русских городах, чьи топонимы вписаны в историю первых веков существования нашего государства и которые поныне являются известными и посещаемыми историко-культурными центрами. Также мы постараемся рассказать о реликвиях и святынях, находящихся в этих городах. Наш новый репортаж из старинного Суздаля.

Смотреть онлайн →

Из Москвы от м. Щелковская через Суздаль регулярно ходят автобусы «Москва-Шуя» и «Москва-Иваново». Разного рода гостиниц и апартаментов в Суздале достаточно много, а поскольку внутренний туризм, в связи с пандемией COVID-19 стал популярным среди россиян, цены довольно высокие.

История города

Суздаль — небольшой городок во Владимирской области России, административный центр Суздальского района. Расположен на реке Каменке, притоке реки Нерли.

В Повести временных лет город упоминается в 1024 году как «Суждаль». Согласно археологическим данным, поселение, которое позже стало городом Суздалем, находилось в излучине реки Каменки, и вокруг него в X веке уже имелись оборонительные сооружения. В летописи Суздаль впервые упоминается как город, когда говорится о восстании волхвов в 1024 году. Один из первых русских историков Василий Татищев пишет в своей «Истории Российской», что в 982 году — по его расчетам — князь Владимир «иде в Поле, и покорил землю Польскую, град Суздаль утвердил». При князе Юрии Долгоруком (начало XII века) Суздаль становится центром Ростово-Суздальского княжества. В 1107 году волжские булгары осадили и взяли Суздаль. В 1157 году князь Андрей Боголюбский перенес столицу из Суздаля во Владимир. С середины XIII века Суздаль — столица самостоятельного Суздальского княжества. В начале XIV века — столица Суздальско-Нижегородского княжества. В 1392 году Суздаль вошел в состав Великого княжества Московского.

Старинная Стромынская дорога соединяла Суздаль с Владимиром и Москвой. В 1565 году Суздаль попал в число опричных городов, а после уничтожения опричнины стал «царскою отчиною». С XVI века в Суздале вели строительство монастырей, расширяли старые, возводили новые. Суздаль стал одним из крупнейших центров русского монашества. Из 11 монастырей грозненского времени к началу XIX века сохранилось пять монастырских комплексов.

Первая половина XVII века, как и в других областях России, ознаменовалась в Суздале хозяйственным упадком и сокращением населения. В Смутное время суздальцы изменили Василию Шуйскому и передали свой город тушинцам и Александру Лисовскому, который укрепил его и продержался в нем около восьми месяцев, несмотря на неоднократные попытки со стороны московского войска прогнать его оттуда. В 1608–1610 годах польско-литовские захватчики причинили городу страшный ущерб, так что на его посаде уцелело всего 78 дворов. В 1612 году поляки осаждали Суздаль, но безуспешно. В 1634 году на Суздаль совершили грабительский налет крымские татары. В 1644 году пожар испепелил смежную с кремлем часть посада. В 1654–1655 годах моровая язва унесла почти половину населения города, достигавшего тогда всего 2467 человек.

В середине XVII века начался новый период экономического подъема. В 1681 году в Суздале насчитывалось 6145 жителей и 515 дворов, с которых на жалованье для московских стрельцов собиралось 669 рублей 16 алтын и 4 деньги. В 1708 году город был приписан к Московской губернии в качестве центра Суздальской провинции (также в составе губернии были Переславль-Рязанская, Костромская, Юрьев-Польская, Владимирская, Переславль-Залесская, Тульская, Калужская провинции). В 1778 году город стал уездным городом Суздальского уезда Владимирского наместничества, в 1796 году — уездным городом Владимирской губернии.

Во второй половине XIX века Суздаль считался провинциальным городом без какой-либо промышленности. Отчасти это связано с тем, что Суздаль оказался в стороне от железной дороги. Такое положение позволило сохранить старинные постройки, и в первую очередь храмы, от поновлений и перестроек. За годы советской власти в Суздале снесли около 15 церквей.

В 1967 году был принят генеральный план развития Суздаля, согласно которому он стал городом-музеем. Суздаль награжден орденом «Знак Почета» за сохранение культурного наследия и развитие туризма (1974 год). В 1992 году ЮНЕСКО включила белокаменные памятники Суздаля в список объектов Всемирного наследия. В 2004 году Законом Владимирской области городу Суздалю присвоен статус городского поселения. Через 4 года город Суздаль преобразован из города областного подчинения в город районного подчинения Суздальского района.

Основу экономической активности в городе составляют отрасли, ориентированные на прием и обслуживание туристов: гостиничный бизнес, общественное питание и т. п. В 2000-х годах в результате реорганизации суздальская швейная фабрика, цех производства сувениров из бересты, глиняных и керамических изделий объединились в одно предприятие — «Цех сувениров города Суздаль». В городе работает Суздальский молочный завод. В 1980 году производство было перенесено из центра города в промзону. С 1993 года предприятие называлось ОАО «Суздальский молочный завод». В 2002 году оно вошло в холдинговую компанию «Ополье», которая с 2011 года входит в холдинг «Вимм-Билль-Данн». С 2015 года — ООО «Суздальский молочный завод». В городе работает завод по производству медовухи — ЗАО «Суздальский медоваренный завод».

Также на территории города расположены промышленные предприятия: ООО «Суздальская швейная фабрика», ОАО «Суздальская кондитерская фабрика», мебельная фабрика ОАО «Интерьер», ООО «Обувьполимер».

Суздальский кремль

Суздальский кремль — это ядро город, по данным археологов, существующее с X века. Расположен кремль в излучине реки Каменки, в южной части города. На рубеже XI–XII веков здесь была сооружена крепость с кольцом земляных валов протяженностью 1400 м. На валах возвышались бревенчатые стены и башни. В кремле помещались двор князя и двор епископа с городским собором, обитала также княжеская дружина и многочисленное окружение князя и епископа.

Во второй половине XV века оборонительные сооружения были укреплены и досыпаны, в 1677 году возведена рубленая сосновая стена с 15 башнями и воротами. Все деревянные укрепления сгорели в 1719 году. Кремль сохранил земляные валы и рвы древней крепости, несколько церквей и ансамбль архиерейского двора с древним Рождественским собором.

Кремлевский собор Рождества Богородицы был построен в 1222–1225 годах из туфообразного известняка, он стоит на месте плинфяного храма времен Владимира Мономаха. Нынешний собор также не дошел до наших дней в первоначальном виде. От постройки XIII века сохранилась нижняя часть, ограниченная аркатурным поясом, выше которого стены выложены в XVI веке, но уже не из белого камня, а из кирпича. В Богородицерождественском соборе находятся мощи суздальских святителей: Феодора и Иоанна.

Экспозиция собора Рождества Богородицы включает в себя интереснейшие памятники декоративно-прикладного искусства и древнерусской живописи XIII–XVII веков, хранившиеся в стенах древнего храма. Они свидетельствуют о богатейших культурных традициях Суздальской земли и о самом городе как об одном из значительных центров православия и русской национальной культуры.

Золотым рисунком на черных медных пластинах сияют Золотые врата собора, созданные древними мастерами в начале XIII века. Евангельские сюжеты, расположенные рядами на створках врат, рассказывают о жизни и чудесах Исуса Христа и Пресвятой Богородицы. На нижних клеймах врат изображены барсы и мифические грифоны — хранители божественных святынь.

К XVII веку относятся Царские врата (большие двухстворчатые двери жертвенника и дьяконника) из иконостаса собора, три малых выносных фонаря и один большой — в виде пятиглавого храма, большие выносные кресты, украшенные позолоченным серебром, а также две иконы с изображением Исуса Христа и Богоматери из «местного» ряда иконостаса собора.

Напротив южного фасада собора в 1635 году была построена колокольня, завершенная высоким восьмигранным шатром. В конце XVII века на ней установили куранты, в которых часы обозначаются буквами. Собор, палаты и связанная с ними переходом колокольня образуют замкнутый парадный двор.

Комплекс архиерейских палат формировался на протяжении XV–XVIII веков как жилой дом для суздальских церковных владык. Основное здание тесно связано с собором, как в композиционном, так и в бытовом отношении. С середины XX века в палатах расположен музей. В настоящее время в Архиерейских палатах находится экспозиция, посвященная истории Суздальского кремля и Суздальского края.

Крестовая палата — торжественная приемная Архиерейского дома, в которую ведет широкая парадная лестница. Вход обрамляют перспективные порталы, характерные для владимиро-суздальской архитектуры.

Палата восхищала современников своими размерами (более 300 кв. м) и сводом без опорных столбов. Интерьер дополняют иконы и портреты «духовных и царских персон». Из царских персон это портреты XVIII века Алексея Михайловича, Петра Алексеевича и Феодора Алексеевича, духовником которого был митрополит Иларион.

Находящиеся в палате экспонаты являются копиями с карт, созданных в 1709 году Василием Куприяновым в гражданской типографии Москвы.

Крестовая палата — парадное приемное помещение, где зачитывались царские указы, проходили хиротонии, рассматривались челобитные, после обедни принимались люди, пришедшие за благословением, духовные лица по случаю храмовых праздников, а также по случаю торжественных церемоний.

В западной части кремля находится деревянная Никольская церковь, построенная в 1766 году и перевезенная из села Глотово Юрьев-Польского района в 1960 году, на место утраченной церкви во имя всех святых XVII века.

Церковь святителя Николы — один из примеров простого и древнего типа деревянных конструкций, не лишенная при этом соразмерности и красоты форм.

Деревянное зодчество Владимирской губернии

Напротив Кремля располагается Музей деревянного зодчества под открытым небом. Экспонаты для музея собирались по всей Владимирской области. 18 памятников деревянного зодчества XVIII-XIX веков, построенные русскими мастерами-плотниками практически только топором, занимают площадь 3,5 га на высоком живописном берегу реки Каменки.

Постройки были перемещены в Суздаль в целях сохранения и показа туристам в 1960-70-ые годы прошлого столетия. В музее воссоздана планировка небольшого села Владимирской губернии: на высоком месте два храма и часовня, от которых идет сельская улица с жилыми крестьянскими домами, хозяйственными постройками. В одном из храмов и в домах представлены сельские интерьеры и тематические выставки. Тут можно увидеть интересные старинные предметы обыденной жизни русских крестьян.

Преображенская церковь (1756 год) из с. Козлятьево Кольчугинского района — яркий образец многоярусного храма. Основу его составляет четверик, на который поставлены один за другим три восьмерика, постепенно уменьшающиеся кверху. Церковь стоит на высоком подклете. К основному объему примыкают: с востока алтарная апсида, с юга и севера приделы. С западной стороны — трапезная, окруженная открытой галереей на массивных бревнах-консолях. Луковичные главки на барабанах и бочечные покрытия крыты нарядным осиновым лемехом. Общая высота церкви 21 м 25 см.

Воскресенская церковь (1776 год) привезена из с. Патакино Камешковского района. Церковь ярусная «клетского» типа, построена «кораблем», то есть все ее части — алтарь, основной объем, колокольня, западное крыльцо — вытянуты по одной оси. Основная часть — это «восьмерик на четверике» с невысокой восьмигранной крышей. К ней с запада примыкает трапезная и шатровая колокольня, сруб которой расширен у яруса звона.

Воссоздан интерьер сельского храма XVIII–XIX веков с трехъярусным иконостасом. Деревянные храмы внутри, как правило, отличались лаконичностью и относительной простотой убранства, которое главным образом было сосредоточено на иконостасе, где ряды чудесных икон, играющих яркими красками, кое-где тронутых золотом, удачно сочетаются со строгими иссиня-серыми бревнами стен.

К западу раскинулась улица рубленых деревянных домов с дворовыми постройками и усадьбами. Дома привлекают своей архитектурой и резьбой по дереву.

Уникальная святыня, известная многовековой историей

Спасо-Евфимиев монастырь расположен на левом берегу реки Каменки в северной части Суздаля. Он был основан в 1352 году суздальско-нижегородским князем Борисом Константиновичем как крепость, призванная защищать город от внешних и внутренних врагов.

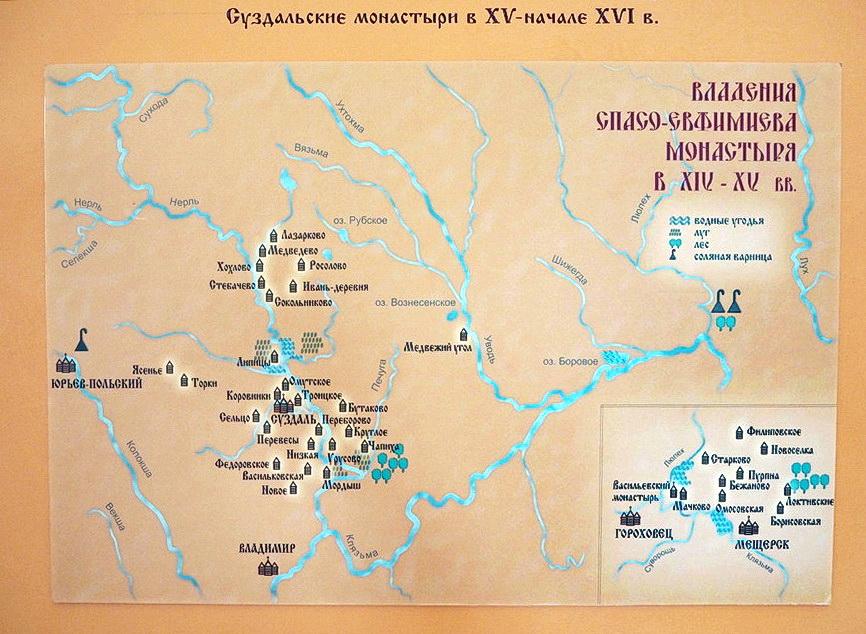

Первоначально монастырь был Спасо-Преображенским, позже стал называться Спасо-Евфимиевым в честь первого игумена монастыря — святого преподобного Евфимия Суздальского. Первоначальные деревянные постройки монастыря не сохранились, нынешний вид ансамбля сложился в XVI–XVII веках. Возведение грандиозных построек монастыря оказалось возможным благодаря крупным пожертвованиям княжеско-боярской знати. Крупные вклады были пожалованы великим князем Василием III, его сыном Иваном, князьями Пожарскими и другими. У стен монастыря 7 июля 1445 года произошла битва русских войск под командованием Василия II с казанским войском под командованием казанских царевичей — Махмуда и Якуба (сыновей хана Улу-Мухаммеда). Василий потерпел жестокое поражение и был взят в плен. В 1511 году архимандритом Спасо-Евфимиева монастыря был Кирилл, позднее ставший архиепископом Ростовским, Ярославским и Белозерским. Главный храм монастыря — Спасо-Преображенский собор (конец XVI века) — построен в традициях древней белокаменной архитектуры Суздаля, он монументален и строг. Гордость собора — фрески XVI века, открытые реставраторами на фасадах, и росписи знаменитых мастеров Гурия Никитина и Силы Савина (XVII век).

В XVII веке Спасо-Преображенский собор украсили наружной росписью. Стены, разделенные на три части пилястрами с килевидными закомарами, украшены по периметру аркатурно-колончатым поясом. В XVIII веке стены собора были с трех сторон окружены галереей, а во второй половине XIX века к нему пристроен придел во имя преподобного Сергия Радонежского. Пять куполов венчают центральную часть собора, два купола поменьше — его приделы. Световые барабаны прорезаны узкими высокими окнами и украшены каменной резьбой. Собор был украшен росписью еще в XVI веке, но к середине XVII в. эти фрески уже пришли в ветхость и в 1689 году их сменила новая роспись. Эта роспись до сих пор не расчищена от поновлений 1865 и 1877 годов.

В Спасо-Преображенском соборе находятся мощи преподобного Евфимия Суздальского.

По распоряжению Екатерины II в 1766 году в монастыре была учреждена тюрьма для «безумствующих колодников». В «Суздальской крепости» в XIX веке содержались старообрядческие священнослужители. Некоторые, как Алимпий, умерли в одиночных камерах, не дождавшись освобождения; другие, как Аркадий (просидевший в одиночной камере 25 лет), Конон и Геннадий, были освобождены в 1881 году.

В 1923–1939 годах в помещениях бывшей монастырской тюрьмы работал политизолятор (с 1935 года — тюрьма особого назначения). Здесь содержались, в частности, митрополит Петр Крутицкий, епископ Александр Боярский, экономисты Николай Кондратьев, Леонид Юровский и другие. В 1940 году в монастыре содержались интернированные военнослужащие Чешского легиона польской армии во главе с Людвиком Свободой, которые были взяты под стражу после Польского похода РККА. В 1941 году после начала Великой Отечественной войны в монастыре был организован проверочно-фильтрационный лагерь, в котором солдаты и офицеры РККА проходили проверку после пребывания в плену и окружении противника. Через него прошли 8232 человека. 1 января 1943 года монастырь стал лагерем военнопленных, в котором содержали офицеров и генералов вермахта, итальянской, румынской, венгерской и испанской (Голубая дивизия) армий.

С 1946 по 1967 год на территории монастыря размещалась воспитательно-трудовая колония для несовершеннолетних преступников (сначала мальчиков, а после бунта 1947 года — девочек). В 1968 году монастырь стал музеем.

Территория монастыря окружена крепостными стенами с двенадцатью мощными башнями, бойницами и амбразурами. Каменные стены были возведены в 1670–1680 годах вместо более старых деревянных, их протяженность составляет 1200 м. Все башни монастыря, кроме явно выделяющейся Проездной (Входной), имеют круглое сечение. Входная башня высотой в 22 м сложена из красного кирпича, а ее массивный прямоугольный объем прорезан двумя проездными арками, над которыми располагаются киоты. Нижняя часть башни отличается строгостью, а ее верхний ярус богато отделан кирпичными наличниками, карнизами, поясками — декоративными элементами русского узорочья. Обращенные к городу башни восточной стены имеют более простой декор и украшены только зубцами и широкими лопатками; еще проще отделка башен западной стены, смотрящей на Каменку. Несмотря на мощь, стены монастыря никогда не выполняли оборонительную функцию.

Благовещенская надвратная церковь, построенная в качестве святых ворот на рубеже XVI–XVII веков, после возведения каменной ограды оказалась внутри монастырских стен.

Монастырская звонница монастыря состоит из нескольких построенных в разное время зданий — девятигранной столпообразной церкви Рождества Иоанна Предотечи начала XVI века и разнообразно декорированной трехпролетной галереи звонов XVI–XVII веков.

Церковь и галерея соединены башенкой — «часозвоней», где размещены часы с боем. Монастырские колокола XVI века не сохранились: они были отправлены в переплавку в 1930-х годах. В настоящее время звонница имеет 17 колоколов, которые звонят пять раз в день.

Успенская трапезная церковь, сооруженная в последней четверти XVI века, расположена перед Спасо-Преображенским собором напротив звонницы. Это столпообразный храм типа «восьмерик на четверике», увенчанный шатром с двумя ярусами кокошников. Мощная апсида украшена лопатками и килевидными арочками, с восточной стороны к храму примыкает придел мученика Диомида в виде небольшой столпообразной церкви с тремя ярусами кокошников и изящной главкой.

С другой стороны Успенская церковь переходит в двухъярусную трапезную палату, покрытую тесовой кровлей. Нижний этаж трапезной палаты был предназначен для различных хозяйственных служб, в верхнем помещался трапезный зал со сложной системой сводов, опирающихся на центральный столп.

К Успенской церкви со стороны Диомидовского придела примыкает памятник гражданской архитектуры XVII века — Архимандритский корпус — возведенный между 1628 и 1660 годами. Это двухэтажное здание украшено крытой деревянной галереей-гульбищем, опирающейся на каменные столбы. Корпус возводился как казенное здание, но примерно с конца XVIII века в нем проживал архимандрит монастыря.

В 1971–1981 годах звонница, Успенская трапезная церковь и Архимандритский корпус подверглись комплексной реставрации. Была восстановлена первоначальная объемно-планировочная структура и форма памятников, воссозданы своды, оконные и дверные проемы, а также декоративное убранство фасадов. В 2001–2008 годах реставрационные работы были продолжены. Теперь приходилось бороться с деформацией фундамента и стен, ведущей к образованию трещин и угрожавшей полным разрушением сооружений. Для спасения зданий был применен комплекс мер по инженерному укреплению, включавший установку анкеров в фундамент и стены Архимандритского корпуса и звонницы. В 2008 году была проведена соответствующая окраска звонницы, отражающая разновременность строительства ее составных частей, а также восстановлены куранты. Был произведен ремонт фасадов Успенской трапезной церкви с Диомидовском приделом, покрытия закомар и главок выполнены из меди, а в ее кровле использован биметалл.

Еще одна допетровская постройка монастыря — Братский корпус, построенный примерно в то же время, что и Архимандритский корпус.

Это двухэтажное здание, идущее параллельно восточной стене монастыря, было предназначено для монашеских келий. Главное украшение здания — оконные наличники с кокошниками. Никольская церковь с примыкающими к ней двухъярусными больничными палатами была возведена в 1669 году в северо-восточной части монастыря.

Это бесстолпная одноглавая церковь с выразительными порталами, простые фасады которой украшены закомарами и наличниками с кокошниками. Сводчатый зал на первом этаже был отведен под трапезную, на втором этаже помещались больничные покои. Никольская церковь подверглась реставрации в 1968–1974 и 1999–2006 годах. В первый период была восстановлена первоначальная объемно-планировочная структура и архитектурная форма здания, воссозданы своды, барабан с главкой, двухэтажная паперть, оконные и дверные проемы, а также декоративное убранство фасадов. В начале XXI века была заменена деревянная кровля на основном объеме церкви и ее алтарной части, выполнена работы в интерьере и произведена вычинка кирпичной кладки и обмазка фасадов.

В экспозиции Никольской церкви выставлены произведения мастеров русского золотого и серебряного дела разных эпох, начиная от XI–XII веков и до начала XX столетия, расположены на двух этажах.

Особое внимание привлекает Аптекарский огород суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, который уже в XVIII столетии имел обширное садовое хозяйство. В послушание монахов входило выращивание трав, использовавшихся для приготовления лекарств, квасов и лечебных ароматных чаев.

Силами сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника этот огород восстановлен и дополнен новыми видами лекарственных растений. Сохранена старинная крестообразная планировка. Делянки размером 3×3 м ежегодно сплошь засеваются лекарственными растениями.

Фотографии автора

Продолжение следует

Комментариев пока нет