Глава VI

Согласие Дмитрия Ивановича

На Светлом озере говорили о каких-то немоляках-иконоборцах, и я спросил Татьянушку, кто они такие.

— Иродовы дети, — ответила спокойно старушка, — слуги антихриста. Иконам не поклоняются, святых отцов не чтут, никому не веруют.

— Может быть, Богу, — сказал я.

— Может быть, — согласилась она, поджимая недовольно сухую губу. — Богу… — помолчав, продолжала старуха, — да что в том… Бог один не спасет. Без угодников нельзя. Ты размысли: сколько в один только день со всего света к нему покойников преставляется. Сколько, думаешь?

— Очень много.

— Вот видишь. Мысленное ли дело ему одному без угодников со всеми управиться?

— Бог всемогущ, — попробовал я возразить.

— Да что ты заладил все: Бог да Бог, — разгневалась старая. — Он ведь тоже неладно делал, с ним одним далеко не уйдешь. Без Истинного нельзя. Иисус Христос — как адвокат за нас перед Богом.

«Адвокат!» — обрадовался я, узнав образ истинного народного Христа.

Немного спустя после этого разговора я слушал горячий спор староверов на холмах возле Светлого озера. Сидел я в отдалении. Начетчики кричали, вскакивали с мест, чуть-чуть не хватали друг друга за бороды. Громадным петушиным боем рисовал я себе это состязание под соснами. В голове, утомленной впечатлениями этих именин Светлого озера, гвоздем сидели последние слова бегуна:

— Антихрист овладел миром; нужно спасаться в крестьянских лесах; в удельных лесах и казенных нельзя спастись — везде теперь пролегла цепь антихриста, всюду просеки.

Староверы шумели.

И вот чья-то спокойная проповедь стала тушить спор, как вода при пожаре. Прислушается один и стихнет. Прислушается другой и стихнет.

Чей он? — спрашивают. — Какая это вера?

Один за другим все смолкают; на середину круга из толпы выходит большой старик в лаптях и говорит о Христе:

— Он — Слово, он — Дух.

Ржавая церковная цепь из множества виденных мной в лесах староверов разорвалась. Наконец-то я почувствовал себя на свободе. «Назади, — думал я, — Христос-адвокат, русский простонародно-церковный, а теперь он — Слово, перелетевшее девятнадцать веков истории над церковными маковками».

— Чей ты? Какая твоя вера? — теснятся все вокруг проповедника.

— Поклоняюсь господу в Духе и Истине.

— А святых отцов почитаешь?

— Нет, не почитаю.

— Иконам поклоняешься?

— Нет, не поклоняюсь. И вы не кланяйтесь идолам, ни деревянным, ни медным, ни серебряным. Поклоняйтесь в Духе и Истине, и будете сынами Божиими.

— Непоклонник, иконоборец, немоляка, — заговорили староверы.

На другой день рано утром Татьянушка подкралась ко мне, спящему, и на самое ухо шепнула свое: «Господи, Иисусе Христе».

Я вздрогнул.

— Не пугайся, — шепчет старуха, — немоляка пришел, говорит: прытко нужно видеть тебя.

Я впустил немоляку.

Вошел тот самый старик, который вчера проповедовал светлого и свободного Бога староверам. Теперь передо мною был обыкновенный лесной мужик с нечесаной, клочковатой рыжей бородой, в лаптях.

— Пришел к тебе узнать, — говорит он, — не из Питера ли будешь?

«Наверно, — подумал я, — он хочет передать поклон какому-нибудь родственнику — дворнику или швейцару».

— Будешь там, — просит старик, — поклонись от нас Мерёжскому (1).

— М — у, писателю? — изумляюсь я.

— Ему самому. Скажи: Дмитрий Иванович кланяется.

Как сон, мелькнуло во мне воспоминание о слышанном и читанном про поездку одного из руководителей Религиозно-философского общества на Светлое озеро.

— Кланяйся ему, — просит старик, — и жене его, она памятливая: раз видела меня у Светлого озера, а на другой день прохожу мимо их дома, говорит в окно: «Вот Дмитрий Иванович идет, заходи, чайком попою». Спасибо ей. Скажи: «Дмитрий Иванович кланяется, благодарит за чай и за сахар».

— А он-то как, он? — стараюсь я отвлечь разговор от незнакомой мне супруги писателя.

— И он памятливый. У них все сообща. Книжки нам высылают, журнал, сразу в шесть мест.

Они к нам пишут, мы к ним.

— Он вам пишет! — изумляюсь я, представляя родоначальника русских «декадентов» в переписке с костромскими мужиками.

— Пишет. И мы пишем и жалобимся ему.

— Что же он пишет? — пытаю я, как на допросе.

— Пишет он: Христа нужно во плоти разуметь.

— А вы?

— А мы пишем: по духу. Он гнет к себе, а мы его к нам перетягиваем.

— Не понимаю.

— Я тебя научу. Бери бумагу и карандаш.

Вынимает из котомки Библию, дает мне, называет главы, стихи, зачала, прологи, просит все записывать.

— Вот и его я тоже так учил, да куда, не дается погладиться. Все от себя читает, без книг.

«Нехорошо, — говорим ему, — без буквы, можно ошибиться». — «Нет, — кричит, — я не ошибусь, смотрите в книгу, так ли читаю».

Глядим в букву: все верно. Умнеющий господин, вот только Христос-то его маленечко плотян.

— Не понимаю, не понимаю.

— Не спеши, поймешь. Он плотского Христа признает, а, по-нашему, Христа по плоти нельзя разуметь. Коли Христос плотян, так он мужик, а коли мужик, так на что он нам нужен, мужиков и так довольно. Вот ежели по-нашему, по духу, разуметь, так и мужик может быть первеющей богородицей.

— Не понимаю, ничего не понимаю.

— Не тужи. Такую премудрость сразу никто не поймет. Поедем со мной — научу. У меня телега, тихенько поедем, книгу развернем и будем читать. Заедем в Малиновку к Алексею Ларионовичу, потом к Николаю Андреевичу, потом к Федору Ивановичу. У них есть и письмо Мережского. Прочтешь, разумеешь — и нас с ним рассудишь. Поедем, я тебя по всем стихиям мира проведу.

Стал я расспрашивать о «стихиях», и оказалось, что все они на пути от Светлого озера к городу Семенову. Мой обратный путь из града невидимого домой как раз тут и был. Я никогда не упускал случая в пути стать поближе к жизни. Обрадовался случаю ехать по старинным местам раскола на телеге, с Библией, в обществе таинственного вероучителя, имеющего связь с людьми европейской культуры.

Собрался я в пять минут, попил чаю с Дмитрием Ивановичем, простился с Татьянушкой, и телега наша медленно двинулась в путь по стихиям мира.

За селом в лугах оглянулся я по сторонам и порадовался: трава у них в Заволжье хороша. Припомнился тот мой первый день на Волге, когда я с другого — «горного» — берега глядел сюда, «в леса».

Этот Семеновский уезд был сердцем староверской жизни. Там, где я проехал, в Ветлужских и Уренских лесах, теперь только отзвуки былого величия здешних Комаровских и других скитов.

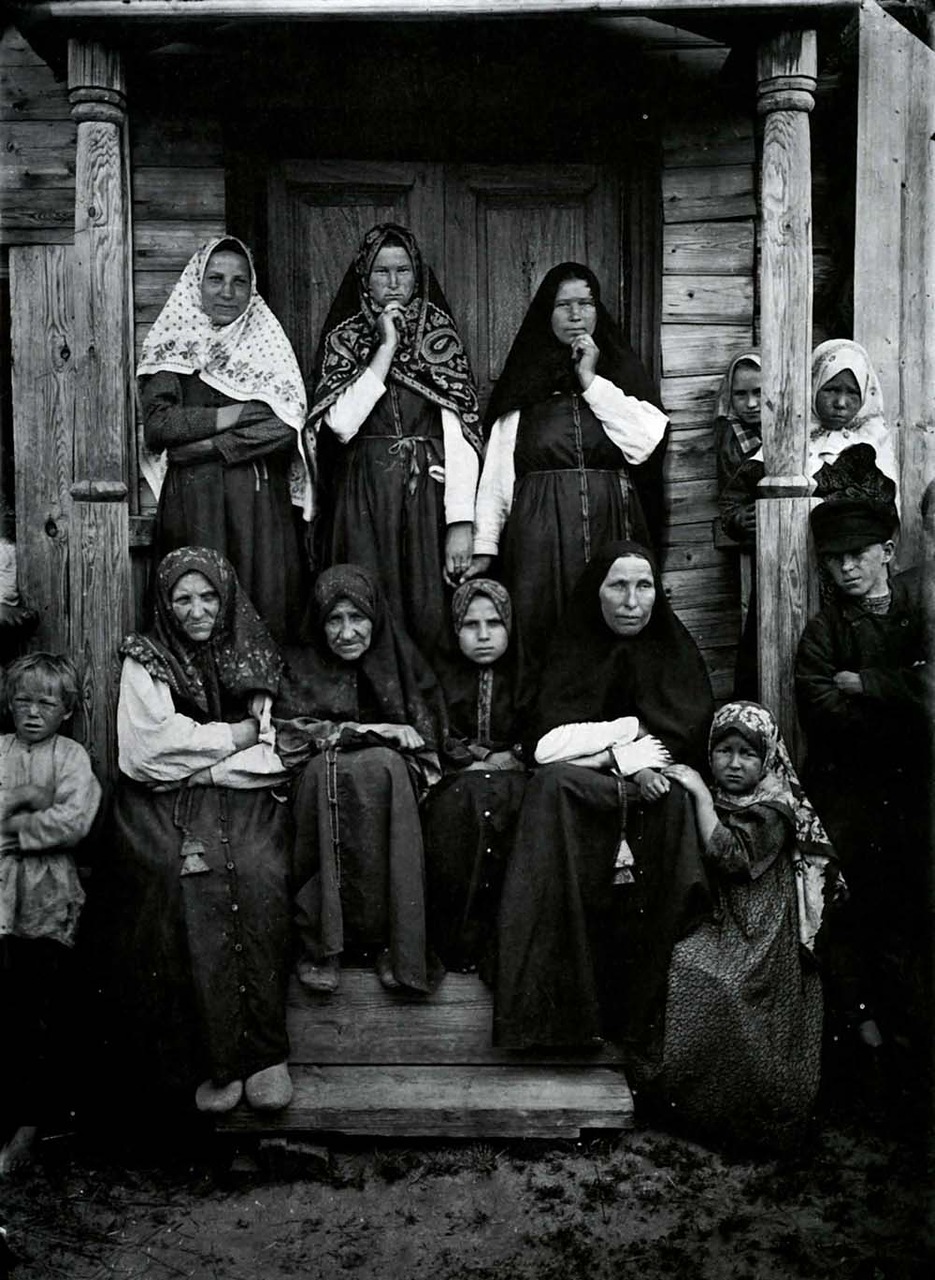

Староверский быт всегда говорит моему сердцу о возможном, но упущенном счастии русского народа. «Раскольники», плохо понимаемые обществом и историей, только по виду неласковы. А в существе своем они наивные лесные гномы.

Телега наша еле-еле движется по луговой дороге. Цветам поместиться негде: из низин, из пойм выбегают на угоры в яровые, даже в рожь. Всюду сине-желто-зеленые полоски, змеистые ручьи.

Въехали в поле ржи. Вдали над колосьями показались чья-то шляпа и длинные волосы. Немного спустя дорога выпрямилась, и показался весь батюшка, длинный, тонкий, как веха.

Необычным кажется мне его появление в «очаге раскола», его существование среди этого непокорного народа. Здесь после стольких жалоб в пути на «попов» мне теперь стало ясно, что деятельность православных батюшек, даже в лучшем случае, ведет к ослаблению религиозного чувства.

Шествует батюшка, машет широкими рукавами. За ним плетется женщина с двумя большими глиняными горшками.

За что-то жаль батюшку. Кажется, за рыже-зеленое пятно, выжженное солнцем на его сутулой спине. Но Дмитрий Иванович в другом настроении. Он по-своему реформатор старообрядчества. Глядит с лукавой усмешкой. Учительская важность сбегает с лица.

Подмигивая мне, говорит:

— Сметанку собирал.

— Как сметанку? — удивляюсь я.— У нас священники сметаной не собирают, у нас хлебом.

— У вас места хлебные, а как у нас хлеба меньше вашего родится, так сметанкой докладывают, курами, яйцами, гусями, льном. Он всякую вещь берет. Он ни от чего не откажется.

Молча, не глядя друг другу в лицо, без поклонов, расходятся они: учитель народный, выросший из дикого семени, и тот, посеянный.

Рожь привела нас вплотную к селу.

Что тут за села! Даже на далеком, знакомом мне Беломорском Севере не сохранился так старинный русский быт. Тут самая маленькая лачужка украшена хитрейшей резьбой. У ворот под навесами сидят везде семьи ремесленников-ложечников, в кожаных фартуках, с инструментами в руках. Колют, строгают, чистят. Не очень даже глазеют на проезжего. Похоже, будто у них есть особое деловое семейное самолюбие: стоит немного попристальней глядеть на работу, сейчас же начинают строгать и чистить усерднее. Ложки так и летят в большие кучи перед избами. Горы ложек готовит Семеновский уезд. Пахнет стружками. Глядят далекие прошедшие века ремесленного быта. Здесь проповедует Дмитрий Иванович.

Зажиточный ложкарь Феофан Артемьевич, личный приятель Дмитрия Ивановича, но его религиозный противник, увидав нашу телегу, отложил работу. Встал с камня — головой достал до подоконника, украшенного резными хвостатыми чертиками.

— Заходите, — зовет, — побеседуем.

Половик уводит нас в избу. Благопристойнейшая тишина встречает нас на «чистой» половине старообрядца.

Дмитрий Иванович по пути рассказал мне: Феофан Артемьевич вроде староверского попа, придерживается Спасова согласия изо всей мочи, имеет свое кладбище.

Это, узнаю я, знакомый тип, один из вымирающих лесных стариков. Скоро они совершенно исчезнут с лица земли, большие дети, русские лесные рыцари. Вот тогда, если только суждено быть русской культуре, их воскресит какой-нибудь новый Вальтер Скотт. Замков, развалин, турниров не будет в романах, но зато лесные вертепы, могучие реки, полуразрушенные, заросшие мохом часовенки с кроткими, ручными, почти верующими медведями.

Я отношусь к Феофану Артемьевичу как к рыцарю. Он ко мне — как к знатному гостю. Показывает священные знаки на стенах, точно феодальный владелец гербы. Прежде всего птицы Сирин и Алконост за стеклом в черной рамке.

— Это певчие птицы, райские, — подводит хозяин к рисунку, молчанием прося вдуматься в таинственное значение птиц. — Есть такие птицы, — заключает он наше продолжительное созерцание и подводит к изображению старообрядческой лестовки, с подробным описанием пользования ею.

Здесь мы тоже долго молчим и наконец переходим к схематическому изображению какого-то великана, разделенного такими же чертами, как быки в поваренных книгах.

— Голиаф?

— Нет. Сей истукан привиделся пророку Даниилу при царе Навуходоносоре. Сей истукан огромен, стоял в блеске, и страшен был вид его. Голова — чистое золото, голени…

С глубоким изумлением слушаю я рассказ хозяина, чувствую полноту веры в самую настоящую медь, в подлинные голени, чрево, серебро. Чувствую страшную силу, повернутую в сторону, темную, как ночь без звезд.

— Эти клетки, — рассказывает он, — суть царства и звери. Первый зверь — как лев, у него крылья орлиные, второй — как медведь, ему сказано: ешь мяса много. Третий зверь — как барс, на спине его четыре птичьих крыла и четыре головы, а четвертый зверь…

Хозяин так поглядел на меня, что я понял: в этом-то четвертом звере и заключается живой смысл истукана, его реальное земное народное значение. У этого зверя десять рогов и еще небольшой рог и на нем маленькая, похожая на детскую куколку, головка. Палец хозяина остановился именно тут.

— Понимаешь?

— Понимаю, — отвечаю я, — этот теперь?..

— Этот теперь царствует, — ответил Феофан Артемьевич, — и знай, сын человеческий, что видение сие относится к концу времени.

— Ой ли! — не выдержал наконец Дмитрий Иванович. — Так ли?

— Так лежит Слово Божие.

— Слово Божие и лежит приточно (2),— говорит Дмитрий Иванович и лукаво подмигивает мне.

И становится похожим на сельского старшину, мигнувшего писарю.

Старовер принимает вызов. Подходит к Библии, раскрывает, читает. Гремит пророк Исайя. Молодеет старый ложкарь, щеки краснеют, как у юноши, глаза горят, голос звенит, грудь ходит, и постоянно падают с кожаного фартука мелкие белые стружки на желтые страницы Священного Писания.

— Все это было, — повторяет старовер, перевертывая страницы.

— Все это будет, — неизменно откликается Дмитрий Иванович.

— О старых богах и не смыслят, — гремит Исайя.

— О тех и баить не будем, — соглашается Дмитрий Иванович.

Слушаю я спор и так объясняю себе все это: для старовера сказанное в Священном Писании совершилось, как есть в жизни; все это было, и все это ведет к настоящему русскому зверю; для Дмитрия Ивановича пророчества относятся к чему-то постоянно повторяющемуся в жизни, к чему-то вечно рождающемуся.

— «Остались, — читает старовер, — Едом и Моав, дети Адамовы».

— Останутся, — поправляет Дмитрий Иванович.

«Это мы, — думает один, — дети Адама, последние русские старики, ожидающие антихриста с рогами». — «Это мы, — думает другой, — немногие, познавшие истину».

— Остались.

— Останутся.

— Да как же останутся-то? Слушай.

И вновь читает ту же главу целиком.

— Видишь, остались, все это было.

— Останутся, все это будет всегда.

Тягостно слушать неверующему.

— Довольно, — прошу я, — ради Бога, довольно, ехать пора.

— Еще одну главу, — просит хозяин и читает.

— Довольно, довольно, — умоляю я, чувствуя приступ головной боли.

— Еще одну.

— Нет.

Выходим решительно из избы. Садимся в телегу. Но хозяин знать ничего не хочет. Кладет книгу на грядку телеги, читает новую главу. Один за другим оставляют другие ложкари свои инструменты, сходятся, окружают телегу, одни ближе к Дмитрию Ивановичу, другие — к староверу.

— Все это было, — говорят одни.

— Все это будет, — говорят другие, — все это притча. «Ничто же глагола без притчи».

Кричат. Трясут скрученными в пряди допетровскими бородами. И падают свежие стружки, как снег, с бород на фартуки, с фартуков на землю. Пахнет еловой смолой.

День удался. Светло. Жаворонки поют. Телега наша еле ползет по грязной дороге. Дмитрий Иванович не в шутку принимается учить меня Священному Писанию. Сам он неграмотный, но Библию знает всю до тонкости. Раньше, когда еще не понимал в ней, нанимал для чтения мальчика. Тот читает, а Дмитрий Иванович «наставит ухо» — другим он не слышит — и внимает. Теперь вместо мальчика читаю я, но вероучитель мной недоволен. «Голос не тот», — останавливает он меня чуть не на каждой строчке. Кроме того, я постоянно путаю главы: с далеких гимназических времен я успел перезабыть славянские обозначения цифр. Учитель мой постепенно теряет всякое ко мне уважение, покачивает головой, постоянно вспоминая писателя «Мережского».

Немного неловко: «ученый человек», а не могу прочесть Библию правильно.

Извиняю себя только тем, что и настоящие почтенные ученые не прочтут Дмитрию Ивановичу правильным голосом. С мужиками вообще принято почему-то говорить о нужде и землице.

Читаем… Маленькие серые глазки косматого учителя сверлят воздух, как два острых буравчика. Тексты Писания как ремнями укручивают мозги. Остановиться неделикатно. Протягиваю руку ко ржи, глажу колосья, словно шерсть спокойного зверя. По старой привычке тут же нащупываю зерна: наливает.

— Рожь наливает! — говорю я, обрадованный, легкомысленно забывая острые буравчики учителя.

— Слава Богу, — отвечает он. — Цвела хорошо. Сверху цвела. Значит, цены будут высокие.

Есть такая примета: если цветы ржи, золотые пружинки, висят на верху колоса, то цены будут высокие, если на низу — низкие. Цветы были на верху… Хорошо.

И, кажется, так бы просто перейти от хозяйства крестьянского к хозяйству Отца. Нет… До небесных цветов далеко. Пока мы выбьемся из темного лабиринта «буквы», пропадут всякие земные цветы. Но не так буква страшна, как толкование ее Дмитрием Ивановичем. Слушает он, косматый и мудрый, так, что земля умнеет. А начнет толковать… «Страшная, — думаю я, — эта книга, правду говорит про нее народ. Кто станет читать ее, проклянет небо и землю».

— Не понимаю, Дмитрий Иванович, ей-богу, не понимаю, откуда ты берешь все это.

— Я на себя веду, — отвечает он.

— На себя?

— Все на себя перевожу. Там все обо мне писано, о человеке.

О человеке! Как неясный сон, прошла передо мной духовная революция мальчиков, те же попытки в школе объяснить символически все эти совершенно невероятные, сказочные места Библии.

— Дмитрий Иванович, — говорю я, — кажется, я тебя понимаю.

— Слава Богу, — обрадовался он. — Вы же понятливые, вы же ученые. Слово Божие лежит приточно, рано или поздно все должно на меня обернуться.

Так и есть, радуюсь я, попал на истинный путь; и тут же припоминаю о реформации: на место иконы становится Библия, понимаемая духовно, на место объективного авторитета — субъективное сознание, на место «плоти» — «дух». Больше всего в пути доставляют счастья эти мгновения открытия, эти мгновенные полеты от каких-нибудь костромских мужиков к Лютеру.

— Вот оно что! — радуюсь я.

— В-о-от оно что! — подхватывает за мной учитель реформации. — «Ничто же глагола без притчи», сказано в Евангелии, все притчи.

— А как же Ветхий Завет, Бытие? Что значит Адам?

— Адам — значит мой твердый разум. Понял?

— А Ева?

— А Ева — мой же слабый разум. Древо — Завет Ветхий, от коего можно ведать добро и зло, как разуметь. Бог сотворил твердый разум, впустил в Писание — в рай и сам почил: разбирайся как знаешь. Стал Адам читать книгу. Ох! — как трудно Адаму. И напал на него сон — неразумие, и во сне отделилось легкомыслие — Ева, и соблазнила твердый Адамов разум жена, значит, слабый разум.

— Вот оно что!

— В-о-от оно что! Все это, дорогой мой, тут было со мной же самим, а не на стороне. А мы-то думали: сатана — так и с рогами, страшный черт. Хвать! — а это плоть моя, пока была не покорена Христом. Родился Христос, значит, родился во мне Дух, Слово, и стало моей плотью, и стало жить во мне. Где Христос, там и антихрист. Мы гадали, вот он придет, вот завладает. Хвать! — а Христос-то и антихрист ровесники и товарищи, за одним столом сидят, из одной чашки едят, одной ложкой хлебают. Во-от оно что!

— Вот оно что! — одобряю я и начинаю про себя упражняться в переводе с плоти на дух. «Рождество Христово, — размышляю я, — переведено; как бы теперь перевести воскресение. Да, конечно же, воскресение Адама из неведения в ведение».

— Верно! — хвалит учитель.

Перевожу еще что-то и еще. Останавливает меня только загадочная фраза учителя:

— Всякий мужик может быть богородицей.

Но через минуту я и это разгадываю.

— Богородица, — говорю я, — значит, я сам же, рождающий Христа.

— Верно, — удивился учитель. — Ну и башка же у тебя разработана.

Обрадовался Дмитрий Иванович так, что забыл и про лошадь. Она тоже, довольная, остановилась, оглянулась, подумала: «Чепуха», — и окунула голову в рожь.

— А можешь ли отгадать, — задает мне учитель новый и самый трудный вопрос, — кто были первые и последние?

— Первые и последние… Не знаю… Извини.

Сразу трудно все понять.

— Где тут сразу понять, — извиняет учитель, — Первые — значит, буква (Писание), а последние — разумение. Когда все книги перечитаешь и каждое слово в них переведешь, наступает разумение, Христово воскресение.

— Вот оно что!

— Вот оно что. Я теперь все перевел, сорок книг прочел и Библию всю на дух перевел, теперь я воскрес из мертвых, теперь у меня вечная Пасха.

Едем мы так с Дмитрием Ивановичем полями и перелесками. То примемся Библию по-своему переводить с плоти на дух, с вещественного неба на духовного человека, то разговоримся о хозяйстве, о наделах, о косых изгородях. В средней России, в которой я вырос, все это не так.

Не может же быть, чтобы жизнь этого мудрого человека прошла в переводе Библии, как пустой анекдот. Не может же быть, чтобы это не имело значения глубокого. Но как уловить его?

— Тот писатель, — спрашиваю я, — он тоже на Дух все перевел?

— Много, — ответил учитель, — а не все. Он плоти прихватывает. Христос его плотян.

Есть ощущение Бога, который родится на черте, отделяющей природу от человека. Тут он вечно рождается. Голубой лентой идут мимо него только дети и вечно исчезают за черной ширмой. Вот про такого-то Бога хочется услышать от Дмитрия Ивановича. Но нет. Тот духовный человек или бог, на которого он переводит Библию, церковь, всю эту «плоть», рождается прямо за ширмами. И не могу я понять: на что только занадобился здоровому земледельцу Дмитрию Ивановичу такой скучный бог? Гляжу на старика сбоку. Мысленно одеваю его в одежду культурного человека, умываю, узнаю в нем какого-то очень знакомого профессора. «Может быть, — думаю, — там внутри него вовсе не религиозное искание, может быть, "перевод“ Библии — просто игра его не направленных методической культурой мозговых клеточек. Может быть, он жертва общественной несуразности или рока, посмеявшихся над стариком, определивших его жизнь для перевода сорока огромных книг на дух?»

Едем медленно, едва-едва обгоняем возвращающихся по сухим боковым тропинкам босых паломников со Светлого озера.

Наконец в одном перелеске встречаем старшего ученика Дмитрия Ивановича, тихонравного Николая Андреевича; сидит он на пне и безмолвно нам улыбается. Знает, что едем, ждет. В руках у него, кроме огромной книжищи, узелок.

— Николай Андреевич, — мигает и шепчет мне учитель, — здорово плоти прихватывает начётчик (3), райский, а освободиться не может.

Старший ученик, прикрываясь тихой улыбочкой, развертывает узелок, показывает новое, купленное у баптистов, Евангелие и картон с золотыми буквами: «Бог есть любовь». Порадовались встрече, едем дальше, ученик босой идет рядом с телегой по сухой тропе.

В ближайшей деревне, Малиновке, встречает нас другой ученик, Алексей Ларионович, бледный, с острой жидкой бородой, резкий и взвинченный.

— Этот, — рекомендует учитель, — далеко ушел.

В следующей деревне Алексей Ларионович исчезает и приводит недавно обращенного молодого ученика, Федора Ивановича.

— Этот, — любовно говорит учитель, — молодой, а от всего освободился.

Приходят другие ученики, ничем не замечательные, с широкими и жидкими бородами, с черными и светлыми.

Телега, окруженная босыми учениками, направляется в Шалдеж, где живет покровитель немоляков Иван Иванович.

Знаменитые Керженские леса в той части Семеновского уезда, где мы едем, вырублены. Сохранились пни, перелески и отдельные, ни к чему среди поля стоящие, деревья. Прежде в Керженских лесах (теперь в Ветлужских), как медведи, скрывались пустынники; никто из них, наверное, и не думал о духовном смысле Священного Писания. Теперь же, когда исчезли лесные таинственные стены, прежние отшельники, словно рыба в спущенном пруду, осели на пни, глядят в огромные книжищи и переводят, переводят с «плоти» на «дух».

В этом переводе Писания с Бога на человека, с плоти на дух, умирает пустынник, похожий на медведя, рождается не простой человек. Имя Бога, без толкования, не принимает.

— Слава Богу, — говорю я спутникам, — денек славный выдался.

Николай Андреевич оглядывает поля, луга, товарищей, останавливает взгляд на молодом Федоре Ивановиче и говорит:

— А вот некоторые бают, хозяина нету, так стоит хозяйство порожнее. Может ли это быть?

— Много вы, Николай Андреевич, перевели, — ответил Федор Иванович, — а Сам-то у вас в женском сарафане остался.

— Вы весь во плоти, — поддержал своего друга Алексей Ларионович, — воистину на вас прытко длинный сарафан.

Одни ученики поддерживают Алексея Ларионовича, другие Федора Ивановича, а сам косматый учитель лукаво перемигивается, подсмеивается и даже слегка похрюкивает. Всю правду он знает и еще сверх нее что-то, а потому молчит.

«Вот, — размышляю я, — мы до сих пор говорили о Христе, но как же Отца-то перевести? Если и его перевести на дух, то хозяйство рассыплется. Как жить мужику, земледельцу без хозяина? И жаль мне Отца».

— Кто же тогда, — спрашиваю я Федора Ивановича, — сотворил человека?

— Слово, — отвечает Федор Иванович, — от него и начался духовный человек. Вначале было Слово.

— Духовный… а тот… обыкновенный простой человек?

— Ветхий человек? Так тот же из глины сотворен. Он что… Он — пшик!

— А там? За гробом?

— Пшик по всем статьям. Писание про нашу, про здешнюю жизнь писано.

— Господь всемогущ, — строго сказал Николай Андреевич, — что там — неизвестно. Все на притчу нельзя перевести.

— Все притча! — крикнул в ответ Федор Иванович. — Гроб — одно только неразумение наше, читай книги, освобождайся. Когда все прочтешь и переведешь, настанет вечная жизнь, духовная, а не телесная.

Довольный, поглядывает на молодого ученика Алексей Ларионович; довольный, лукаво похрюкивает сам косматый учитель и одобряет: освободился, молодец, освободился, от всего освободился. Ехидно улыбается Николай Андреевич и ставит коварный вопрос: что значит евангельское «на что вы освободили осла; он был Богу нужен»?

— Освободили осла, — ответил, не подумав, обрадованный успехом Федор Иванович, — значит, последние лямки отвязали, выпустили на свободу.

— Вот видите, — обращается ко мне Николай Андреевич, — он и осла на себя перевел.

— Вы все разные, — говорю я, — какое же это согласие?

— Все разные, все до одного разные, — подхватывает Федор Иванович. — Бог есть свобода, а они связанные, не получили мужества: Алексей Ларионович почти вовсе скинул сарафан, другой из-под него колено выставил, третий побольше обнажился, только вот Николай Андреевич у нас весь в бабьем одеянии.

— Так на что же осла-то освободили? — поддразнивает Николай Андреич.

А вот на что, — отвечает молодой человек. — Для свободы освободили, для духа; буква убивает, дух животворит. Путался я в этом Писании, тонул в нем, аки олово в Черном море. Читаю: Черное море расступилось. Может ли это быть? Оно-то не узко. Хвать! А море-то буква. Я тонул в ней, путался в длинном женском сарафане. Тонул, а дух творил и освободил. Не нужно мне ни икон, ни Библии, я так все понимаю. Не боюсь я теперь, что и в муку пойду; умрем мы, как лошади, как коровы, как мухи, как тараканы.

— Так на что же тебе просвещаться, когда все одинаковы: и вор, и начетчик, и лошадь.

— Нет, я благодарю Писание, оно меня освободило, как камень отвалило.

— Федор Иванович, — с гордостью сказал его учитель Алексей Ларионович, — от всего освободился.

— На что вы освободили осла, — пробормотал тихонравный Николай Андреевич.

А сам учитель, вождь немоляк, поворачивает свою косматую голову, посмеивается, похрюкивает. И опять я мысленно одеваю его в одежду культурного человека, умываю и силюсь вспомнить, на какого это очень знакомого профессора похож он?

В селе Шалдеж мы встретились с баптистами. Пришел от них посланный, зовет послушать богослужение.

«Вот он, — подумал я на первых порах, — исход для немоляк, вот она, приготовленная европейской реформацией, удобная секта для объединения во Христе людей, потерявших веру в «плоть».

Но я ошибся: немоляки и слышать не хотят о баптистах. Новые обряды им кажутся фальшивой подделкой старых. Даже такая тоска по плоти, как у Николая Андреевича, недостаточна для перехода к баптистам.

Но все-таки, говорят, немоляки из других согласий многие переходят. Из староверства переходят в новую австрийскую церковь, из немолячества в баптизм. Одних притягивает церковь видимая, со старинными образами и длинными службами, других — «плотской Христос», объединяющий, успокаивающий размечтавшихся немоляк.

Согласие Дмитрия Ивановича отказывается посетить баптистов и желает ехать прямо же к своему покровителю Ивану Ивановичу. Я уговариваю. Мне хочется сравнить европейскую и русскую реформацию.

— Для чего? — не одобряет учитель.

— Как для чего? — поддерживает меня Федор Иванович. — Известно для чего: для разрезу.

— Разве что для разрезу, — колеблется учитель.

— Без разрезу, пожалуй, неловко оставить, — соглашаются все остальные.

Сговариваются между собой, выбирают Алексея Ларионовича. Он за всех даст разрез.

В этой обыкновенной русской избе есть признаки лютеранской церкви: ряды расставленных лавок, столик, похожий на кафедру. Божница завешена ситцем. Остальное все русское: обрывок розовой театральной афиши, приглашающей на «Лакомый кусочек»(4), святой Серафим с медведем, громадная печь, возле нее бабушка ставит самовар.

Оба проезжие проповедника сидят, обложенные книгами, за столом-кафедрой. Седой старичок похож на саратовского немца-колониста. А молодой человек в косоворотке, очень уважаемый всеми Василий Иванович, — на обыкновенного «эсера» или «эсдека». Сходство его с ними до того велико, что и книги с крестами мне кажутся сомнительными, не сидит ли, думаю, внутри их Дарвин, Спенсер или Маркс?

Нет… Василий Иванович верит в Евангелие, в свое время даже пострадал за проповедь пашковства (5). Дело его прекрасное: он по опыту знает, что под действием его проповеди изменяется совершенно жизнь крестьянина, весь строй его внешней жизни, хозяйство, супружество, являются признаки сознательного воспитания детей, у Василия Ивановича под руками даже статистика, отчеты съездов, неопровержимые доказательства прекрасного, доброго дела.

Меня смущает только одно: как же поверить обыкновенному русскому неверующему интеллигенту в Евангелие? А если самому не очень верить, то где ручательство за подлинность доброго дела?

— Вера приходит от слышания, — успокоил меня Василий Иванович так же просто, как прежние марксисты: вера есть одна из идеологических надстроек над экономическим фактором.

Народ все собирался и собирался.

— Не угодно ли выслушать наше богослужение? — предложили мне оба проповедника.

Я остался, с тревогой ожидая «разреза» немоляк.

Василий Иванович начинает богослужение стихотворением своего собственного сочинения. Поет он один, старичок колонист простудился в дороге и охрип, мужики или не знают стихотворения, или не веруют в него.

Почему-то стыдно при этом пении. И приходит в голову: чтобы написать хорошие стихи, нужно быть грешником; чтобы молиться, нужно грешить.

После пения пресвитер (6) в косоворотке встает, складывает руки на груди, закрывает глаза.

— Фарисейский обычай, — шепчет Алексей Ларионович, готовясь к разрезу. — Представляется Моисеем: не может взирать на лицо Божие.

— Дорогие возлюбленные, — начинает пресвитер, — взгляните на мир в ясный солнечный день, какая красота!

Вот бы сюда, представляю я, того белого старика со Светлого озера, который, помню, так читал на холме «Верую», что капли теплые, добрые падали с ясного неба.

— Дорогие возлюбленные, нужно страдать, а люди часто избегают страдания.

— Знамое дело! — не удерживается Федор Иванович.

— Возьмите пример Моисея, — продолжает проповедник, не открывая глаз. — Несмотря на свою великую славу, он от всего отказался и лучше захотел страдать. Люди же теперь не хотят страдать.

— Кому охота! — отозвались немоляки так резко, что пресвитер приоткрыл один глаз.

— Они не хотят страдать, но это их большая ошибка.

— Большая ошибка! — всхлипнула по-настоящему, по-православному старушка у кипящего самовара.

И еще долго, долго говорил проповедник. «Амен», — закончил он проповедь.

— Аминь, — насмешливо отозвались немоляки.

Старичок колонист заволновался. Ему очень хочется тоже что-то сказать, но службу ведет, очевидно, Василий Иванович.

— Может быть, скажете что-нибудь? — снисходительно предлагает он.

— Немножко разве, — отвечает старичок, розовея, как девушка.

Говорит о постройке храма Иерусалимского. Читает о том, что Христос пришел во плоти.

Вот тут-то Алексей Ларионович и нашел подходящий момент дать немцам «разрез».

— Не во плоти, — поправил он наивного хорошего старичка, — не во плоти написано, а во плоти.

— Это все равно.

— Нет, не все равно: ежели Христа во плоти разуметь, так он мужиком был, а ежели во плоти… Прочитай от Иоанна. «Слово плоть бысть и вселися в ны (7). Вот. Слышишь, в «ны», а не в «ю». Ежели в «ны», то во всех нас вселилось слово Христос, а ежели в «ю», значит, в мужицкую плоть.

— Молодчина, — одобряет Дмитрий Иванович своего ученика за ловкий и мудрый разрез.

Богослужение прерывается. Баптисты сбиты с толку, шепчут: «Время теряется, с ними ничего не выйдет, едемте дальше».

— Кто же был, по-вашему, Христос? — спрашивают баптисты немоляк.

— Христос — Слово, он — Дух.

— А как же в Духа гвозди вбивали?

— Мысленное ли дело, — смеются немоляки, — в Духа гвозди вбить. Это были два завета пригвождены: Ветхий и Новый. Вот как нужно понимать. У нас духовная мудрость. Христос — Дух.

— Нет, Христос был на земле во плоти; в это нужно верить, это факт.

— То-то, факт ли? Что значит плоть-то?

— Тело, обыкновенное тело.

— Мужицкое али барское?

— Человеческое.

— А хлеб-то какой, правдашний, что бабушка испекла? А вино какое, клюквенное?

— Не верите вы во Христа.

— Нет, вы не верите. Вы обманщики, фарисеи, книжники.

Мысленное ли дело, чтобы Христос в мужицкой плоти пришел. Да как вам не совестно его обижать. Мысленное ли дело, чтобы Богородица простой девицей была. Обманщики!

Федор Иванович принимается ругаться.

В ужасе крестится старушка возле самовара. Ни она, ни баптисты не понимают, что немоляки ругают не Христа, а ту ужасную для них возможность, что Бог мог вселиться в отвратительную мужицкую плоть. Никто не понимает, что, может быть, сами же святые пустынники-аскеты подготовили это презрение к плоти, этот немоляческий бунт. Это разъединение духа и тела.

— Я, — кричит Федор Иванович, — здесь боюсь моего Христа, я здесь дорожу жизнью. Он меня здесь останавливает. А ваш Христос никуда не годится, только на тот свет. Да мне-то тот свет не нужен, я здесь дорожу жизнью.

— Не верите вы в Бога!

— Нет, верим. Он здесь, он на земле. А я умру, и вы умрете, как животные.

— Не верите во Христа.

— Как свиньи помрем, как собаки, как…

— Не верите.

— Как куры, как тараканы, как всякие гады…

Немоляки вышли демонстративно.

— Разрез дали, — сказал учитель на улице.

— Как можно без разрезу оставить, — согласились всё ученики.

Я вышел за немоляками и тем, вероятно, совсем скомпрометировал себя перед европейцами.

— Непоклонники! — сказал нам один прохожий.

— Вредное дело, — согласился другой.

«Как бы с этими непоклонниками, — подумал я, — не попасть куда. Не превзошел ли я уже своих этнографических полномочий?»

И припомнилось мне человек пятнадцать таких же непоклонников, вступивших в борьбу против всего мира, который казался им, как немолякам, в длинном бабьем сарафане: мои товарищи в юности по делам политическим.

Меня успокоили: после закона 17 апреля всякие проповедники часто бывают в селе. Привыкли. С учителем Дмитрием Ивановичем во главе мы двинулись по улице к большому двухэтажному, украшенному резьбой, дому Ивана Ивановича, покровителя немоляк.

Такие порядки в домах, как у Ивана Ивановича, создала за Волгой староверская культура, умевшая выходить из скитов в население. У Ивана Ивановича все как у староверов, только завешенная розовым ситцем божница режет глаза. Здесь Богу, как обычно, не молятся. Хозяин в черном длинном староверском кафтане, с серебряной цепочкой, сухой, горбоносый, черный, кланяется:

— Добро жаловать!

И ни с того ни с сего подмигивает мне. Догадываюсь: совещание наше тайное.

Жена хозяина, как часто у староверов, обманчиво ласковая, кланяется низко-пренизко:

— Здравствуй, Дмитрий Иванович, здравствуй, Алексей Ларионович, здравствуй, Федор Иванович, здравствуй, — обращается ко мне, — добрый человек.

Под завешенной божницей садится сам рыжий, косматый учитель, по правую и по левую руку его любимые ученики: Алексей Ларионович и Федор Иванович. Другие, признающие немного «плоть», садятся возле тихонравного Николая Андреевича. Садятся все без молитвы. Хочется мне потихоньку приотдернуть розовую занавеску божницы, посмотреть, как она, пустая, глянет теперь на наше тайное вечернее собрание.

По северному крестьянскому обычаю, перед едой пьют чай. Пьют долго, как следует: внимательно и молча. Ничто так не сближает людей, как молчаливое чаепитие. Водка после чая совсем переполняет накопившиеся у немоляк добрые чувства ко мне.

— Мы тебе всю тайну откроем.

— По чистому сердцу расскажем.

— Без утайки чтобы все: как забросили богов деревянных.

— Да, как забросили.

Начинает Алексей Ларионович, самый нервный и говорливый.

Религиозный пожар, видимо, совсем опустошил его: на бледном узком облике остались только жидкая борода и вострые раздраженные глаза с красными ободками.

— Не беззаботой дались мне эти дрова, — сказал сектант и отдернул рукой занавеску божницы.

Из наугольника блеснули правильные ряды инструментов ложкарного производства. Красный угол крестьянской избы глянул на нас, как пустой гроб из размытой могилы.

— Не беззаботой! Боже сохрани, не беззаботой!

— Не беззаботой! — отозвались все немоляки, и все поглядели на пустую божницу. Молодуха украдкой ото всех перекрестилась туда на стальные инструменты.

И странно было: те же самые староверы, которые когда-то за великое преступление считали пить чай, водку, курить табак, теперь все курят, пьют.

Кажется, после разрушения красного угла староверский «дух» отделился от «плоти», затаился где-то, а покинутая плоть потемнела и сморщилась, как продырявленный детский шар.

— Наломали они нам бока, — говорил Алексей Ларионович. — Было время, по десять лестовок вел, тысячу поклонов в день перед ними клал.

— Что говорить, себя не жалели.

— Не жалели. Боялся их и греха больше всего.

Погасят огни, стою перед ними ночь, жена плачет.

— Не рада!

— Того ли хочет!

— Молюсь, кланяюсь. Ой, мыло идет, холод по плечам. Баба вздыхает: «Ты, — говорит, — живой хочешь на небо влезть, это с грязными-то ногами».

— Не думает о Царстве Небесном.

— Баба — баба и есть.

— Я не слушаю, молюсь им… Ну, и пала тут на меня искра. От сей искры весь сыр-бор и загорелся: Николай Андреевич Библию принес. «Хочешь, — говорит, — почитаем». — «Нет, — отвечаю, — она мне противна, от нее в бешенство впадают». — «Да ну, — просит, — попробуем. Шутки ради, — говорит, — отчего не попробовать».

Слушаю. Вижу, дело читает, это Закон Божий, учусь. И другой день читаем, и третий. Чередненько учимся. Разбираем; какие-то ссылки, а понять не можем. Хвать! Да это неполная Библия, один Ветхий Завет. Купили Евангелие, опять зачитали. Чтец-то вострый. И слышу, читает: «ничто же глагола народу без притчи». Мне словно кожу подрало. «Что ж это такое, — спрашиваю, — Николай Андреич?» — «Да, — отвечает он мне, — сумлеваюсь». Взяли мы с ним по горю и понесли в деревню Быдры к Дмитрию Ивановичу прямо ночью, в погоду (8).

— Приходят они ко мне, — перебил ученика Дмитрий Иванович, — все-то мокрые, все-то в грязи; думал, рехнулись. «Растолкуй нам: «ничто же глагола народу без притчи». — «А то, — говорю им, — что все Писание — притча». И стал им переводить. По перву не рады: «Не тронь, — кричат, — не тронь, разве можно все ломать?»

— Всю ночь читали, — перехватил опять от учителя свой рассказ Алексей Ларионович. — С тех пор стали собираться, углубляться. Разуметь — разумею, что притча, а без привычки-то на себя переводить не смею, не знаю, где ущипнуть. Раз как-то читаю: «Был глагол единый, аз же слыхал от двоих». Мне какая-то разница помстилась, ровно не эдак лежит Писание, нет ли тут крючка. Ночью уж не молюсь больше, а лежу и перебираю: вот оно что, вот оно что. Дальше — больше, и стал на лету ловить, разум у меня другой стал, свой выговор. Как стал разуметь притчу, глянул на богов-то деревянных. Не надо, будет! Одну по одной стал я незаметно от жены наверх уносить, под карниз прятать. А у меня их много, иконы все дорогие. Перва вынес поновее, похуже, потом постарше. Тут жена замечать стала. «Ты куда это, — спрашивает, — божество переносишь?» — «Какое, — отвечаю ей, — божество, это идолы». Глядит на меня и плачет: «Ларионыч, никак же ты рехнулся?»

А я все ношу и ношу по одной. Последнюю вынес — родительское благословение.

И великая тягость отпала. Сердце отпыхло. Учу жену: нельзя молиться, это грех. Плачет и все свое: «Ты, Ларионыч, рехнулся».

Стал замечать за женой: по ночам пропадает. Проснусь — нету. Что бы такое? Выхожу ночью на двор — в боковушке огонек. Глянул в щелку, а она расставила божество-то деревянное и вот молится, вот молится и стонет.

Рассказчик на минуту остановился, закурил.

— По перву, — сказал Дмитрий Иванович, — баба всегда не рада, как очень прытко молишься, а потом уже схватится. Бабий рассудок, известно. Что молодуха-то, — мигнул он хозяину, — маленько прихватывает еще?

— Я отстала.

— Да ты никогда и не приставала! — крикнул на нее Алексей Ларионович. — Разве ты можешь такую муку вынести, что муж — разум твердый. Молчи… Думаешь, легко было, так ли я молился, как ты… Ну, хорошо… Глянул я на жену, как она плачет да стонет. И такая же тут меня ревность взяла. Подбежал к ней, схватил родительское благословение да как со всего маху гокну. Надвое расколол. Жена вскочила, пробежала от меня маленечко так, рысью, и пала без памяти. А я всех обрал — и за ящик.

Наутро приезжает ко мне господин какой-то. «Что, — спрашиваю, — ваша милость?» — «А нет ли, — говорит, — икон продажных?» Вот, думаю, продать бы. Да не посмел: жена возле вертелась. «Нет, — говорю, — ваше благородие, я боюсь». А сам тихонько велел ему поутру приходить.

Не худо, размышляю, продать. А ночью взяло раздумье: страшно чего-то. Встаю поутру: нет, сам не буду грешить и людей не стану вводить в сомнение.

Пока жена спала — переколол. Связал, положил за санями. Завтра, думаю, в печке сожгу.

А господин тот пришел. «Как, — спрашивает, — продашь ли?» — «Нет, ваше благородие, поберегу». — «Ай, — спрашивает, — опять оборотиться думаешь?» — «Нет», — и показал ему за санями. — «А…» — говорит и пошел молча.

Тут жена подбежала, увидала, грохнулась. «Ладно, — говорю, — матушка, простись». Покидал в печку и затопил. Очувствовалась, бежит на улицу, смотрит на дым, не будет ли чуда. При пожарах, когда иконы горят, столбы на небе бывают. Дрожит, глядит: «Экой же дым, — говорит, — как и из других печек». — «Дура, — отвечаю ей, — дрова — дрова и есть».

Еще рассказ, и еще, и еще про свое согласие. Про другие согласия. Про какую-то деревню, где все до одного человека «покидали в реку» божество и теперь живут с пустыми божницами.

Во имя чего же это? Что значит теперь эта их новая жизнь?

Гляжу на собеседников. Лица обыкновенные, деревенские, с хитрецой и лукавством. Нет и следа того раскольничьего аввакумовского рыцарства, которое я видел у староверов в Ветлужских лесах. Кажется, будто после их духовного возрождения одновременно совершилось и ухудшение плоти.

— Не понимаю, — говорю я им, — совершенно не понимаю, для чего вам нужно было принимать всю эту «муку»? Как вы живете?

— Так живем.

— А дети?

— Детям что. Мы за них муку приняли, мы их освободили. Живут без заботы.

— Подати платите?

— Платим.

— В солдатах служите?

— Служим.

— Если заставят повесить невинного человека?

— Повесим. Потому отдай Богово Богови, кесарево — кесареви (9).

Это не мы повесим, а наши руки по чужому приказу.

— Но где же вы-то сами?..

— Мы в себе: Дмитрий Иванович в себе, Алексей Ларионович в себе, Николай Андреевич в себе, все разные, все по-своему…

Ничего не понимаю. Гляжу на них, мысленно сопоставляю их с теми староверами, которые умирают в лесу, боясь тронуть ягоду и гриб, потому что вокруг него лежит цепь антихриста — кесаря. Там за плоть умирают, тут за дух уходят куда-то так далеко, что плоть живет сама по себе. Дух сам по себе. Плоть сама по себе. Там хоть невидимая, но церковь, здесь освобожденное и… нелепое «я».

— На что же оно вам нужно, такое «я»? Что хочет каждый из вас для Бога, для себя, а не для кесаря?

— А по нашей воле, так за великий грех и страх считаем обидеть другого человека, — говорит Дмитрий Иванович, и лицо его становится таким же значительным, как тогда на Светлом озере, когда я услыхал от него: «Бог — Слово, Бог — Дух».

— Верно. За великий страх и грех, — говорят все немоляки.

Ночевать все улеглись на сеновале над скотным двором. Уснули сразу.

По непривычке я не могу уснуть: фыркает лошадь внизу, хлопает крыльями петух в ожидании полночи, сено пахнет, щекочет, вверху между дранками звезда.

Последние слова немоляк перевертываются в голове и так и сяк. Значит, и у них есть свое «я»: Дмитрий Иванович сам в себе, Алексей Ларионович сам в себе. Может быть, завтра это «я» утомится, перекочует и исчезнет в баптизме и штундизме. Но сейчас оно живо. Я перехватил его на пути. Я унесу его с собою, я скажу о нем, оно останется жить. Это «я» состоит в том, что «за великий страх и грех считает обидеть другого человека». Значит, обижает другое, кесарево… Отдай кесарево — кесареви, Богово — Богови.

…Леса тут вырублены, антихрист и медведь ушли. Остались пни. И на пни осели бородатые гномы с огромными книгами. Читают, переводят с плоти на дух. Пока они переводят, вырастает вокруг них новый лес, кесарев.

Но они не видят этого: всякий по-своему находит себя. Это «я» дороже всего, оно свободно, оно не обижает никого. И никто его коснуться не может.

…Кричит петух в ожидании полночи, хлопает крыльями. Сотни и сотни виденных мною людей обступают меня. Я выбираю из них настоящих, из одного делаю двух, из двух одного, и так мало-помалу очищается все ненужное, случайное, читаю жизнь.

Узнаю Дмитрия Ивановича и его согласие в прошедших веках. Вся история христианства прошла передо мной в этих лесах за Волгой; я видел пустынников, просидевших всю жизнь в лесных ямах, видел людей, добровольно осуждающих себя на голодную смерть; видел, как все это постепенно разлагалось на «я». Узнаю это «я»… Это душа протопопа Аввакума, освобожденная, блуждающая.

Кесарь смирил его непокорную плоть, а дух без плоти в наших лесах не бунтует.

Опять кричит петух. Недалеко от меня женщина бредит, кричит: от Исайи глава двадцатая.

— Ты что брусишь? (10) — будит ее супруг. — Перестань. Отстать не можешь. Где-нибудь у тебя иконы спрятаны?

— Ей-богу, отстала.

— Чего же ты крестишься на божницу?

— Ништо. Она же пустая.

Опять засыпают. Сплю — не сплю. Чудится мне: висит на крыше плотный куль, и зерно бежит из него хорошее, а вырастают все бесцветковые: мох да папоротники. В смертельной тоске ожидают люди Ивановой ночи: надеются, зацветет. Но папоротник не цветет. Семена опять собираются в куль, земля оголяется.

Но где-то пахнет сено настоящей забытой родиной. Ржут небывалые кони в высокой траве…

…Утром немоляки пристают ко мне:

— Скажи, открой нам, какой ты веры?

— У нас, — отвечаю я стереотипной фразой, — все верят по-разному. — И вспоминаю вдруг про первую нашу встречу с Дмитрием Ивановичем, про его переписку с петербургским писателем.

— Письмо! — прошу я. — Давайте письмо поскорее.

В опустошенной божнице между инструментами хозяин долго роется и звенит стамесками.

— Нет, — вспоминает, — оно теперь в Выдрах.

— В Олонихе, в Богоявленском, — говорят другие.

Очевидно, письмо гуляет по всему уезду.

— Что же он пишет вам, расскажите.

— Пишет, что нельзя все по духу разуметь, Христос — учит он — воистину воскрес, во плоти.

— Так же, как и баптисты?

— Нет… у него свое. Он притчами говорит. Предсказывает.

«Загорится, — говорит, — пожар на всю землю». И верно, сбывается, загорается…

— Какой пожар?

Отвечают по Апокалипсису. Я ничего не понимаю, но чувствую: есть какой-то недоступный мне смысл в их словах. Чувствую: моя обычная чуткость к пониманию этих людей тут где-то притупляется.

Приносят книги, истрепанный, зачитанный Журнал «Новый путь» (11), с помарками, с отметками, спрашивают о всех членах Религиозно-философского общества. Слушаю их и думаю: «Какие-то тайные подземные пути соединяют этих лесных немоляк с теми, культурными. Будто там и тут два обнажения одной первоначальной горной породы».

— Кланяйся ты им, — просят меня на прощанье. — Скажи: Дмитрий Иванович кланяется со всем своим согласием.

— И духа не унимайте, — просит Николай Андреевич.

— Пожалуйста, духа не унимайте, — говорит Алексей Ларионович.

Так у стен града невидимого прошла передо мной жизнь лесных людей, начиная от пустынника Петрушки и кончая этим воображаемым духовным человеком, разделенным с плотью, этими немоляками, считающими за великий грех и страх обидеть другого человека и готовыми по приказанию кесаря убивать.

На обратном пути я все старался уловить, исторически объяснить себе возникновение в русском народе этого духовного человека, на которого переводят кесареву плоть.

«Обессиленная душа протопопа Аввакума, — думал я, — не соединяет, а разъединяет земных людей».

Все это мне так показалось у стен града невидимого.

*****

Впервые: типо-литография т-ва И. Н. Кушнерев и К., М., 1909.

Печатается по изд.: Собр. соч.: в 8-ми т. — М.: Художественная литература. 1982. Т. 1. С. 387–474.

М.М. Пришвин. Рассказ «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 1

М.М. Пришвин. Рассказ «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 2

М.М. Пришвин. Рассказ «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 3

М.М. Пришвин. Рассказ «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 4

1. …поклонись от нас Мерёжскому… — Д. С. Мережковский (1866–1941).

2. Приточно — здесь: иносказательно.

3. Начетчик — в старообрядческой традиции учитель и защитник веры, самостоятельно изучивший богословие по книгам.

4. …афиши, приглашающей на «Лакомый кусочек»… — «Лакомый кусочек» — пьеса В. А. Крылова (1838–1906), русского драматурга, автора многочисленных драм, комедий и водевилей.

5. …проповедь пашковства. — Религиозная секта, близкая к баптистской. Пашковцы, или евангельские христиане, назывались по имени русского миллионера и филантропа полковника В. А. Пашкова.

6. Пресвитер — протестантский священник.

7. «Слово плоть бысть и вселися в ны». — Ин 1:14.

8. На Севере погода означает непогоду.

9. …отдай Богово Богови, кесарево — кесареви. — Лк. 20:21–25.

10. Ты что брусишь? — Брусить — нести чепуху, городить нескладицу, бредить, врать (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка).

11. …зачитанный журнал «Новый путь» — Литературно-философский журнал, выходивший в Петербурге в 1902–1904 гг., орган Религиозно-философского общества.

Комментариев пока нет