Глава V

Церковь невидимая

Как живые, шевелятся в лесу тростники. Шуршит ими ручей, прячется между соснами, таится в сером ольшанике, зеленой змеей перебегает дорогу.

— Зачем мы по верам едем? По кладам бы, — говорит мой спутник.

Он еще верит немного в тайны Ивановой ночи. Не раз уходил он около полуночи в лес подальше от деревни, чтобы петухов не было слышно. Кладов не находил, но слышал раз, как деревья между собою разговаривали.

— Вот, — говорит он мне, — и сейчас ручей бормочет, а поди знай что. И сороки болтают про нас, что — не разгадать. А в Иванову ночь все известно. Напрасно по верам едем, — продолжает, — по кладам лучше: тут в лесах были такие разбойники, что свистом птицу на лету останавливали.

От Уреня до Ветлуги леса непрерывные. Отбегают в сторону только около деревень, да и то недалеко. Меня слегка упрекает совесть за какой-то не свой, неведомый грех против Ивановой ночи.

По ту сторону Ветлуги, ближе к Волге, — поля. Ручьи тут уже не таятся, кивают мокрыми острыми тростниками, змеятся по полю вдали, будто движется войско с зелеными ружьями.

Рожь цветет. Блестит где-то на старом кресте венчик Божьей Матери. На камнях у дороги отдыхают паломники града невидимого.

— Нет, — говорю я спутнику, — и по верам ехать хорошо.

— Какие веры, — соглашается он, приглядываясь к странникам в войлочных цилиндрах, с книгами в руках, к странницам в черных платках, с котомками.

По лесным тропинкам Уренского края вышли они сюда, в поле, на свет, угрюмые. Те, которые в очках и с тяжелыми книгами, озираются недоверчиво.

Я с ними не стесняюсь: останавливаю, заговариваю, разглядываю огромные книги. У одного «Никон Черной горы» весом полтора пуда, у другого «Маргарит», — больше аршина длиной, у третьего Кириллова книга, Ефрема Сирина, книга «О вере» (1) — все большая тяжесть. Но ничего: сотни верст несут, надеются «буквой» победить противника на Светлом озере под июньскую ночь.

Подумаешь: так это странно, будто сказка, и порадуешься, что живешь в такой стране, где еще верят в невидимый град и в чудесную силу славянских букв. Хочется посадить к себе в повозку кого-нибудь из них и пытать, и пытать…

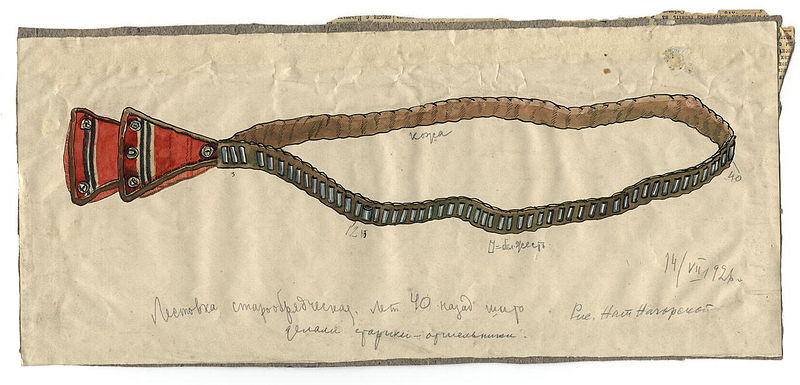

Но никто не садится. Великий грех приехать на лошади к святому месту. Мало того: в котомках, кроме икон, ладана, кадила, лестовки и свеч, часто лежит большущий камень.

Серые, темные, идут и идут, один за другим, из лесов в поля, из полей в леса, будто кроты переселяются.

— Ты, бабушка, куда, — в город невидимый?

— Ништо.

— А камень зачем?

— Ништо.

Есть такие бабушки, что никак не разговоришься. Идут безмолвленные. Скажешь слово, напугаешь: молитву зашепчут.

И так я проникаюсь настроением паломников, что думаю: может быть, правда, там что-нибудь есть впереди, что-нибудь вроде города.

— Истинная правда, — уверяет меня хозяин последней станции перед селом Владимирским, — истинная правда, город тут есть, не зря же валит народ. Хорошенько покопаться, так на всех бы богатства хватило.

Село, говорят мне, стоит недалеко от Светлого озера. Гляжу пристально вперед: хочу скорее увидеть чудесное место.

По сторонам — пестрые, заросшие желтой сурепицей и лиловыми колокольчиками полоски полей, кучки сосен — остатки вырубленных Керженских лесов, изгороди, столбики с иконами. Озера нет.

— Там, там, — указывает спутник рукой.

И там ничего. Кружится в чистом поле собака на одном месте, лает, пар валит изо рта.

— Бешеная? — спрашиваю.

— Нет… обиженная, — отвечают мне.

Так мы въезжаем в грязное село с темными деревянными избами.

Всего в версте — сказочный город, а тут, бродя чуть не по колено в грязи, нужно «фатеру» искать.

Там занято, там занято — батюшки-миссионеры все вперед заняли: завтра будут состязаться с староверами и сектантами. Не очень скоро находим свободную избу у старой благочестивой вдовицы Татьянушки. Похожа она на темный лик византийской иконы, протертой деревянным маслом. Шепчет тихохонько, сторожко, но ласково:

— Хорошо у меня, — ни шума, ни крика, ни греха.

Берет вещи, приговаривает: «Господи, Исусе Христе, у меня хорошо, не хващение» (2). Ставит самовар, подает умываться, ступит шаг и все свое: «Обрадованная Мария, Исусе Христе, не хващение».

— Хочешь, яичко сварю?

— Не надо.

— А то сварю.

— Не надо.

— Как знаешь, с дороги поесть хорошо, я сварю. Яйца хорошие, не хващение, родимый, не хващение.

Веселится самовар на белой скатерти, тикают деревянные часы. Старушка пьет из большой чашки, похожей на перевернутый абажур от лампы. Заводим речь о граде невидимом, о старине.

Я люблю рассказы старых людей: у них в далеком пережитом иногда ровно и спокойно тикает маятник: так было — так будет. Отдохнуть хорошо.

И вдруг растворяется дверь. Входит урядник.

Пришел представиться. Садится, пьет чай, курит, деликатно сплевывает, гасит папироску между пальцами, дышит, будто коптит.

Боюсь я этих сельских губернаторов. Какой бы ни был строй на Руси, я всегда их буду бояться.

Завожу беседу натянутую:

— У вас, говорят, тут город…

— Точно так, ваше благородие, Китеж.

— Место чудесное, — помогает беседе Татьянушка. — Не хващение, родные. Мир соберется, попы съедутся, сцепятся, спорят.

— Кадильницу разводят, — не одобряет урядник.

— Миру облако соберется, — занимает хозяйка, — сойдутся всякие веры: есть, что в Бога не верят, есть, которые воскресенье в середу почитают.

— Серый народ, ваше благородие, — вставляет опять урядник, — самый серый, не прочищенный.

— Австрийская вера, — разливается старушка, — страшная, про нее сказано: придет с запада…

— С востока, — перебивает урядник.

— Нет, батюшка, с запада. Страшная… Но самая страшная вера — политика.

— Политика, известное дело, всего страшнее, — соглашается урядник. И под большим секретом сообщает: на всякий случай казаки заготовлены.

Чего-то ждет сельский губернатор, мнется, не решается что-то сказать: уходит нерадостный.

Татьянушка закрывает дверь, крадется ко мне, указывает пальцем на губы, шепчет на самое ухо:

— Думал сорвать. Он у нас со-баш-ный. Есть ли ответ-то у тебя? (3). Есть. Ну, слава Богу, хорошо, как есть. С ответом ты везде прост. Он у нас со-баш-ный. Пес! — Всплеснула руками и ахнула: — Чаю-то, чаю-то сколько заварил! Ай еще выпить чашечку?

Колет старушка сахар щипцами на мелкие, мелкие квадратики, сосет и приговаривает:

— Сходи, сходи на Светлое озеро. У нас водичка-то святая там. Вода-то, матушка, как шелковая, больно она на требу нам всем, такая хорошая, святая, прямо святая. Пьют, умываются, исцеляются. Идут безмолвленные, не оглядываются, только молитву творят; сходи, родимый, сходи.

Вечереет. Еще не поздно. Еще успею сходить «в горы», повидать Светлое озеро. Советует мне хозяйка разыскать Татьяну Горнюю. Она живет от веков «в горах», у Светлого озера, возле торфяного болота. Старуха древняя, не раз слышала звон колоколов из города праведников, а главное знает, где сохраняется «летопость» о граде Китеже. Перехожу длинное, грязное село из края в край. Торговцы готовятся к ярмарке. Толпится народ. Кто-то сильно выпивший, в сером пиджаке хватает меня за руку, крепко жмет, рекомендуется: «Я тоже сотрудник». Из окна батюшки глядят на меня две бескровные поповны, похожие на длинные хрустальные вазы. Через окно слышно, как они скучно щелкают подсолнухи. Совсем не похожее на то, что снилось в лесах Уренского края. Но за селом хорошо, луг пышный, пахучий, клевер, полевые орхидеи, лиловые колокольчики, цветы северные, интимные, мгновенные. Опять я думаю об этом дивном озере Светлом Яре, где поклонялись раньше богу весны Яриле с венками из этих цветов, а теперь тут же спорят о вере.

Лучше стало или хуже?

Впереди меня показывается группа деревьев. По их влажной зелени угадываю воду внизу. Перед изгородью высокий столб с надписью: «Сибирская дача Зеленова», — знак собственности на святом месте. Вспоминаются мне тут уличные номера, одинаковые на малых лачугах, каменных домах и дворцах, совершенно одинаковые цифры: раз, два, три… Знаки и знаки.

Возле столба пришлось перелезть через изгородь. И тут-то глянуло на меня из леса спокойное, чистое око.

Светлое озеро — чаша святой воды в зеленой зубчатой раме.

На первом холме часовня — забытая Богом, не скрытая вместе с другими церковь города праведников. Возле нее на камне сидит древняя старуха; конечно, Татьяна Горняя.

Был тут, рассказывает она мне, лес дубовый, а потом ничего не было. Князь Сибирский, прежний хозяин озера, распахал горы, хутор построил и хлеб сеял. Недолго хозяйничал. Господь покарал его за то, что хотел спустить озеро. Клад там есть на дне: бочка с золотом висит на четырех столбах. Князь хотел завладеть кладом, спустить озеро в речку Линду. Канаву прорыл, думал — побежит вода. А озеро не пошло. И Господь покарал нечестивого князя: пропал он. С тех пор заросли горы лесом, темным сосняком да ельником.

— А город, — спрашиваю я, — Китеж, откуда он взялся?

— Турка скакал, — ответила Татьяна Горняя, — скакал по версте шаг. Господь и пожалел город из-за праведников, скрыл от турки. Есть об этом летопость, зашита она в книгу Голубиную (4). Та книга весом полтора пуда, запирается винтами и лежит промеж Нижнего и Козьмодемьянска. Никто из простых людей той книги не видел. А видел ее один Максим Иванович из деревни Шадрино. Он списал летопость и теперь пишет и продает по полтиннику.

Древняя старуха Татьяна Горняя. Всю жизнь свою прожила тут, возле торфяного болота, видела огни, слышала звон, но сказать не хочет об этом. Пытаю — молчит, темная, торфяная старуха. Запели в лесу божественное. Озеро стало малиновым от заката. Жаворонки затихли. Крикнул перепел. Кто-то с огнем вышел из леса к воде, и в озере отразился длинный золотой церковный шпиль. Стало сильно темнеть. Я ушел по лугу домой, и все время, пока я шел к селу, глядело на меня светлое око с длинными зелеными ресницами.

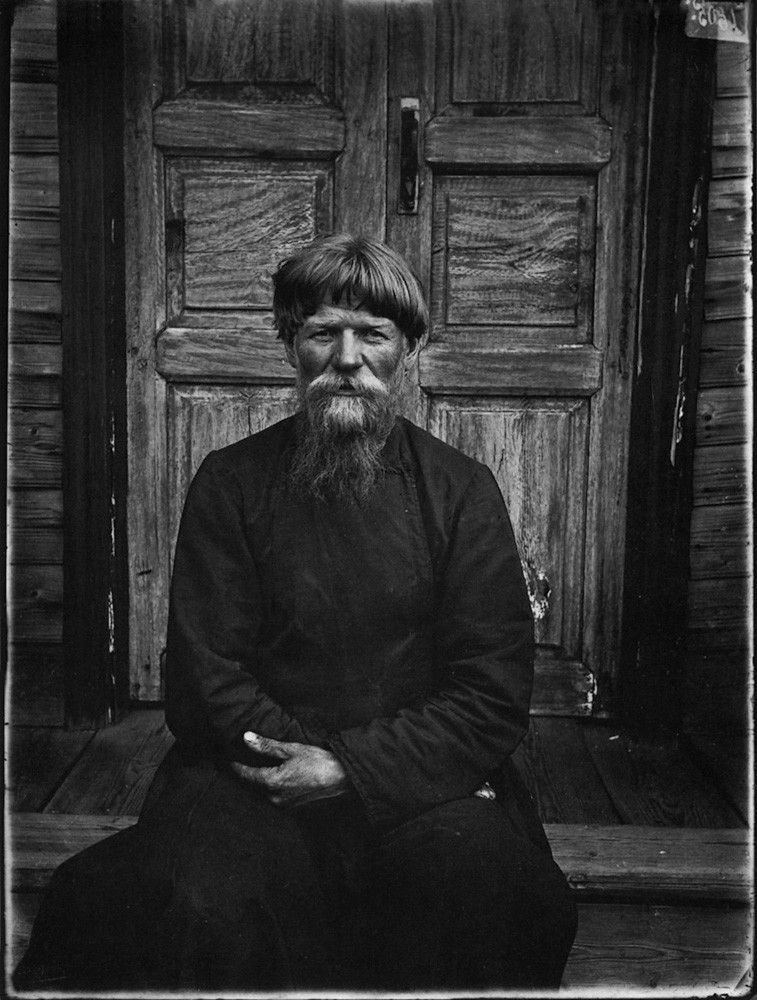

Рано утром, пока еще не собрался народ на Светлое озеро для знаменитого спора под Иванову ночь, я пошел искать летопись о невидимом граде Китеже. Деревня Шадрино, где живет летописец Максим Иванович, за холмами, за лесом — версты две от озера. Все знают почтенного летописца, я сразу его нашел. Из низенькой деревянной избы выходит он ко мне, большой, седой, в очках, кланяется, зовет «побеседовать».

Он переплетчик, окружен книгами, большими, староверскими. За дверью мычит корова, фыркает лошадь, хрипит свинья. Но от всего этого хозяин с книгами еще мудрее. Кажется, что в неизвестном мне заволжском краю не перевелись еще такие старики, как у Толстого. Переплетчик похож на сапожника, к которому нанялся ангел служить (5).

Летопись о невидимом граде — книжечка в темном переплете, с писанными киноварью заставками, с черными большими славянскими буквами. Написана с любовью и верою.

Благоверный князь Георгий Всеволодович, узнаю я из летописи, получил грамоту от великого князя Михаила Черниговского строить церкви, Божии грады. Много ездил и строил святой князь и, наконец, переехал речку, именем Узолу, и вторую речку переехал, именем Санду, и третью речку — именем Линду, и четвертую — именем Санаху, и пятую — именем Керженец. И подъехал к озеру, именем Светлояр, и увидел место вельми прекрасное. И повелел строить на берегу того озера град именем Китеж.

«…Но попущением Божиим и грех наших ради прииде на Русь воевати нечестивый царь Батый. И взял тот град Китеж и убил благоверного князя Георгия. И запустел град. И невидим стал до пришествия Христова.

…Иже мы написали, — кончается рукопись, — и уложили, и предали — всему нашему уложению ни прибавить, ни убавить, ниже всяко переменити, ни единую точку или запятую. Аще ли кто убавит или прибавит, или всяко переменит, да будет святых отец преданию проклят».

— Неужели за одну только точку или запятую? — спрашиваю я летописца.

Молчит старик, будто борется сам с собой.

— Список верный, — говорит наконец, — а только это неправда. Нету города. Староверы выдумали. Вот, почитай.

Подает мне книжку «Христианский месяцеслов» в тупой, синей обложке. Указывает две или три печатных строки:

«Святый, благоверный великий князь Георгий Всеволодович, убиенный на реке Сити…»

— Вот, — грустно говорит старик, — на реке Сити, а не у Светлого озера.

— Но, может быть, ошибка здесь, а не в летописи?

— Нет, в печатном ошибки не может быть.

В руках у меня две летописи: одна писана рукою веры, что за лишнюю запятую можно в ад попасть, другая — типографской работы. Я не изучал легенду, не знаю, где правда, но верить в машинную летопись не хочется.

Раньше, рассказывает Максим Иванович, он верил, что священные книжки пишутся самим Богом и падают с неба. Теперь не верит. Жил он раньше в староверской деревне, переплетал книги, писал летопись, имел свое кладбище, ходил слушать звон колоколов на Светлое озеро. Потом переселился в православную деревню, стал ездить к нему миссионер. И раз кто-то уговорил его выпить стакан чаю. Думал, земля провалится. Выпил — ничего. Еще раз выпил — ничего. Перестал ходить на Светлое озеро. Колокола замолчали.

— Города нету, — говорит мне Максим Иванович, — а только вы не сумлевайтесь, книжка еще в те времена написана.

Нет города… Но эти сотни и тысячи людей в лесах Уренского края верят, что есть. Я чувствую, как от каждого из этих странников исходит луч веры и пересекается на берегу озера Светлоярого. И я даже теперь немного верю в этот город. Пусть он у меня второй, отраженный, но все-таки город. Я верю в него, Китеж есть.

— Мир валит, — сказал Максим Иванович, — облако миру! К вечеру соберутся в горах, что ворона в поле, что комара в лесу. Погодку бы дал Господь.

Но лето вышло дождливое. Проливной дождь захватил меня в лесу по пути от Шадрина к Светлому озеру. Я стал под елью.

Летний дождь не страшный, по березкам шумит, а на ели даже не слышно, виснут капли на хвоях, не стекают вниз. Принимаюсь читать летопись. Чудесная легенда, но, как все северное, больная, тревожная, словно белые ночи. Припоминается мне, что есть какая-то опера о граде Китеже и девице Февронии (6). Откуда, думаю, взял либреттист эту девицу?

Капля дождя упала с ели на страницу летописи. Я поскорее спрятал книжку в карман, выглянул, не перестал ли дождь. Вижу: под такою же елью, через дорогу, стоит девушка в черном, по-скитски повязанном платке, худенькая, бледная, как призрак. Я не очень удивился, потому что народу шло к озеру много, и принял девушку за скитскую белицу. За Волгой часто бывает так: едешь по деревням — бабы и бабы; и вдруг, между грубыми лицами, глянут странные глаза… В средней России этого нет. Скитская культура создала за Волгой таких девушек.

«Вот она, девица Феврония», — подумал я.

А она тоже любопытно вглядывается в меня, спрашивает о дороге в Шадрине, конечно, только чтобы заговорить: девушке скучно под елью.

— Из какого скита? — спрашиваю.

Нет, она не белица. Она дочь протоиерея, институтка. Идет к Максиму Ивановичу за летописью. Приехала в гости к батюшке во Владимирское и уже три дня борется с раскольниками. Хочет попробовать силы в миссионерской деятельности. Но ничего не выходит. Раскольники не хотят ее слушать, а сыновья батюшки, земские учителя, бранят черносотенкой.

— А вы — верующий? — спрашивает. — Молитесь? Нет. Ужасно. Непременно нужно молиться. Вас родители дурно воспитывали. Привыкайте, еще не поздно.

Щебечет Феврония. Хорошо мне ее слушать после долгих скитаний между людьми с тяжелыми верами. Чудится, будто там, за лесами, верят легко и приятно. Чудятся северные легенды о церкви невидимой при звуках оркестра, северный лес с волшебными огнями, таинственными музыкальными голосами, а главное, белица Феврония, полупрозрачная, в черном скитском платочке.

Щебечет: перестало дождить? Высуньте руку. Не каплет? Нет. Прощайте! Всего, всего хорошего.

Издали будто птицы слетелись, покрыли все холмы сверху донизу, белые, черные, и красные, и всякие птицы. Сидят чинно, рядами, глядят вместе с елями и соснами в Светлое озеро. Со стороны села к самому берегу подползла ярмарка с красными сарафанами и белыми платками. Тут же возле нее первый высокий холм с православной часовней. Кто-то в пути мне говорил: когда на всех холмах будут такие часовни, то и ярмарка будет на всех холмах, и будущее Светлого озера — Владимирская ярмарка. Мне говорили: когда победит православие, исчезнут староверские ужасы, и озеро Светлоярое вспомнит простые и веселые прежние времена. Говорили: православие есть реформация.

А мне теперь как-то неловко глядеть на этот первый покоренный и теперь православный храм. «Как не стыдится, — думаю я, — эта часовня с крестом быть одной, отстать от других, не скрыться, стоять видимой между соснами и елями возле таинственного озера».

Взбираюсь на покоренный холм. Везде с усердием щелкают подсолнухи, сплевывают на святую землю, кое-где курят. Ни одного староверского аскетического лица, ни одного венка на голове, посвященного богу Яриле. Сидят, тупо глядят перед собою, как животные в стойлах, щелкают, плюют и плюют. А на самом верху холма, возле часовни, с деревянных подмосток длинноволосый, добрый пастырь, с рукой, протянутой к Светлому озеру, проповедует: нужно креститься не двумя, а тремя перстами.

Другой батюшка, плотный и, по фигуре видно, очень практичный, говорит не с горы, а у самой земли в траве между соснами и березами. Вокруг него кружком собрались настоящие староверы, в длинных черных кафтанах.

— Ульян! — узнаю я по рябинам на лице между этими одинаковыми стариками знакомого по Уренским лесам, «райского» начетчика.

— Здравствуй! — приветствует он меня радостно, но не подавая руки. Какие бы мы ни были друзья, человек Спасова согласия (7) не подаст руки: все компромиссы между ними и миром щепотников-никониан раз навсегда порваны. Мне это нравится: что-то и детски наивное, и мужественное сочеталось в этих русских рыцарях, последних, вымирающих лесных стариках. Сочувствую Ульяну, и он понимает, рад мне.

— Как дела? — спрашиваю.

— Плохо… Видишь? — указывает он мне на часовню. — Видишь: жертвенник на святом месте поставили.

— Вавилон! — сочувственно отзываются в толпе.

— На святую землю плюют, — продолжает Ульян.

— Мерзость и запустение, — отзываются другие.

— Озеро за грехи зарастает; видишь, с того берега травка показалась. Торгующие надвигаются.

— Бичом их, Ульян, бичом.

— Истинно, истинно говоришь ты, бичом бы. Да где бич-то взять?

Ульян показал рукой на первый холм, там вырос городовой, и на другой холм, и там вырос. Везде, куда ни покажет лесной мудрец, на всех холмах Светлого озера вырастают люди в форменных фуражках с кокардами.

И еще хуже: вдали на дороге от села к озеру мчится кто-то на двух стальных колесах. Исчез в толпе на ярмарке, показался у края озера, черный, страшный, руками правит, ногами вертит колеса. Мчится и исчезает между двумя святыми холмами.

Скрылось.

— Терпит Господь! — простонали старые люди. — При дверях судия! Смерть вселютая серпы точит.

А батюшка устраивается внутри нашего кружка на зеленой траве между деревьями. Уселся на пне, плотный, практичный, ласковый.

— О чем хотите беседовать? — искательно спрашивает одного, другого, третьего.

— О чем хошь, — отвечают ему.

— Ежели о двуперстии?

— Можно о двуперстии.

— Или о церкви?

— Можно о церкви.

Беспокоится батюшка, что кто-нибудь наступит на его новую цилиндрическую шляпу. Поставит туда, поставит сюда. Со всех сторон напирают староверы. Беспокоится он, весь черный внизу, на зеленой траве, в тесном кругу людей и деревьев. Собирается. Ставит шляпу на траву перед собой, на нее кладет открытые часы. Любопытные смотрят сосны и люди: зачем это?

— Говорить будем по четверть часа. Помните: пятнадцать минут на единого человека.

— Да, ладно, говори.

Но батюшка все собирается. Книги не все захватил с собой.

— Принеси поскорее Кирилла, — шепчет он своему помощнику, — Кирилла…

Тикают на шляпе часы в ожидании Кирилловой книги. Молчат староверы. Скучно.

— Вы чьи? — обращается ко мне батюшка.

И опять спохватился: — Тсс… И Ефрема нет.

— Разве нельзя, — спрашиваю я, — без книг, просто беседовать?

— Не-е-т… нам нельзя… нам нужно действовать выжидательно и иносказательно. Как толковать без Ефрема. Бежи скорей.

Опять тикают часы. Шепчет батюшка что-то на ухо тихонько Ульяну.

— Что он шепнул?

— Чтобы я не ругался.

Почтенный, серьезный Ульян зачем-то ругается. Неужели нельзя без этого обойтись?

— Нельзя. Я за правду ругаюсь. Он страшный…

Я гляжу на батюшку, думаю, что же в нем страшного? Ничего. Самый обыкновенный батюшка.

— Ты, Ульян, — начинает он беседу, — искатель истины; нашел ли церковь истинную?

— Нашел. А ты?

— Имею.

— А ведь едина церковь?

— Едина родьшая мя мать.

— А те все бесовские?

— Все от дьявола.

— Ты про свое?

— И ты про свое?

На минуту замолчали. Тикают часы на шляпе. Дотом опять начинают. Кажется, не согласия в Боге ищут они, а нащупывают друг друга, как бы лучше ударить. Приходят в голову не то шахматные турниры, не то петушиные бои.

— «Ты, Петра, — камень, — делает батюшка наконец решительный ход, — и на сем камне созижду церковь, и врата ада не одолеют ее» (8). Церковь — дева чистая, Иисус Христос ее жених, а вы, еретики, пришли к вдове-блуднице, и так народились дети секты.

— Ульян Иванович, — шепчут староверы своему главарю, — дай ответ, ты нас ведешь, защищайся.

— Погоди, погоди! — кричит Ульян батюшке.

— Погожу, погожу,— соглашается он.

— Наши пастыри, — выступает вперед старовер с поднятою вверх рукой, — волки окаянные, сами с собою согласилися. Жертвенник на святом месте поставили. Но ты беги еретиков Вавилона, слышь, беги.

— Погоди, погоди!

— Не убоимся, не убоимся! — кричит за Ульяном вся толпа.

Шумят высокие сосны, кружком сошлись на холме. Под ним седые старики грудью легли на суковатые костыли, глядят вниз. Там на корточках плотно сомкнулись боевые староверы. И в самом кругу, на зеленой траве, мечется кто-то черный, длинноволосый. Кричит:

— Едина церковь!

— Погоди, погоди, — отвечают ему. — В Черном море утонули ключи от церкви. Загрязнен зеленый вертоград. Пал Вавилон. Сходятся небесные круги.

— Погоди, погоди!

— Беги еретиков Вавилона.

— Погоди, погоди!

— Пал, пал Вавилон.

Меня заметили с другой горы, узнали приятели из Уренского края. Пришли за мной, тянут за рукав, шепчут: «К нам, на другую гору». Тут поморцы, спасовцы, нетовцы, всякие веры Уренского края.

Где-то в лесных дебрях я внимательно выслушал их, и вот только за это одно рады мне одинаково все согласия.

Спускаемся вниз, к озеру. У подножья второй горы, дикой, не завоеванной православием, старушки продают Петров крест и лестовки — черные змейки с разноцветными треугольниками на концах. Я покупаю себе всякие: простые, ременные, шитые бисером, золотом, привешиваю все их к пуговицам и учусь молиться. Все смеются. «Вот без тебя, — говорят, — скушно было, а ты пришел, стало весело». Учат: если перебирать «бубенчики» на лестовке, как я, то в ад попадешь, а если правильно, то в рай. И не переставая нужно шептать: Исусе Христе, обрадованная Мария.

Весь увешанный лестовками, я поднимаюсь на крутой холм между рядами староверов. Здесь все чинно, благообразно, никто не смеет покурить или выплюнуть подсолнух на святую землю. Тихо у озера, слушают праведники Слово Божие. Едва слышно с другого холма: «Пал, пал Вавилон».

Чтец сидит на самом верху горы. Читает славянские строки, останавливается, объясняет по-своему, всегда заключая учительно: «Вот видишь».

— Вот видишь, — отвечает ему вся гора.

Два злых комара впились в лысину старика, налились его кровью, но он и не знает о них. Он весь поглощен чтением сказания о непокрытых сосудах.

«…Сидит бес смрадный, и смердный, и горестный. «Отчего ты не помоешься?» — спрашивает его ангел. «Где же я помоюсь? — отвечает бес. — В озере нельзя, в реке нельзя, в болоте нельзя — все ангелы охраняют». Плохо бы бесу было, но сатана научил его: «В сосудах, без молитвы оставленных, в непокрытых сосудах можно искупаться».

— Вот видишь, — говорит чтец наверху горы.

— Вот видишь, — отвечают сначала возле него.

— Вот видишь, — бежит вниз по горе.

И все чинные и вдумчивые ряды навеки запоминают: покрывать нужно сосуды с молитвою, а то в них бес искупается.

Гора слушает. А в лесу, вдали от всех, отдельно собралась темная группа; там совершается перед иконой, привешенной к сосне, богослужение. Впереди всех, у самого дерева, у самого огонька, озаренная им, поет девушка. За ней все поют одногласно и мрачно, будто в древнехристианских катакомбах. И еще блестит огонек между соснами, и еще, и еще. Везде в лесу молятся поодиночке, по двое, семьями. Помолятся, погасят свечу и опять приходят к горе слушать чтение.

Читает старик неустанно. Из-за пазухи, из поярковой шляпы, даже из лаптей достает он все новые и новые славянские тетрадки и читает о поминовении родителей, о том, как Авраам переговаривался с грешником в аду и как этому грешнику из рая перекинули жердочку. Но где же грешнику перейти, — свалился в ад. И все это за то, что в свое время на земле не поминал родителей.

— Вот видишь, вот видишь, — гудит староверская гора. И, как глухие отдаленные выстрелы,

долетает с православной горы: «Не убоимся, не убоимся».

Кто-то в лаптях, в лохмотьях, с котомкой садится возле меня, рекомендуется «учителем», рассказывает свою жизнь: кого-то «прохватил» в газетах, отставлен от должности, теперь торгует «дешевой толстовщиной» и гигиеной, любит споры на Светлом озере, стоит то за староверов, то за православных, когда как.

Рядом с учителем возле меня усаживается еще один привилегированный, с бледным лицом, красивой черной бородкой. Рекомендуется: путешественник. Был земледельцем, был фабричным, был приказчиком. Потом впал в малодушие. И еще хуже: заразился разными ересями и даже изучал английский язык. После сего пожелал испытать Жизнь путешественника и вот уже восьмой год идет.

Пришел лысый чистый старичок, спросил, не знаю ли я дворника Ивана Карповича в Петербурге.

— Не знаю, — ответил я.

— Жаль, — сказал старичок, — человек он очень хороший.

И сел рядом с учителем и путешественником. Еще и еще приходят разные люди, садятся вокруг нас на траве, между сосен. От нас наверху холма, как из центра, должна начаться беседа.

— Вот сны, — сказал путешественник при общем молчании. — Можно ли снам верить?

— Какие сны, — ответил чистый старичок. — Ежели видение Даниила, то как ему не верить (9).

— То видение, а то сон, — поправил учитель. — Видению можно верить, а сну нельзя. Я уже года два снов не вижу.

— Снов не видит! — бежит по горе. — А еще учителем был.

Идут разговоры про сны. Что значит, когда курица-вещунья запоет? Не петух, а курица. Вот диво-то. К чему это? Или когда собака во сне завоет?

— Крещеные, — кричит чистый старичок, — видел я страшный сон: среди ровного места во

прекрасной пустыне лежит шабала…

— Ша-ба-ла!

— В чистом поле лежит шабала, лоб гол.

— Лоб гол.

— Что сей сон значит?

— Значит это: привиделся тебе жрец мерзких идолов, неверный поп, и что смялся ты в вере.

— Правильно. В вере я маленечко смялся. Поп у нас опился, почернел и помер. И другой тоже в поле замерз. А я смялся: грешки есть. Как, думаю, совесть очистить? Нельзя ли самому на себя эпитемью наложить, чтобы без попа?

— Без священства нельзя, — ответил учитель, собирая лоб в гармонику. — Священство — таинство, как же без таинства?

— А спасались же раньше.

— Никто без священства не спасся.

— Врешь, врешь, — вспыхнул чистый старичок. — Тысячи спасались. Тысячи спаслись.

— Ты не искусен спорить, — останавливает учитель.

— Мне грех не дозволяет. А ты святой, так чего ты не на небе?

— Говорил Христос: «Вы соль земли?» — помолчав, спрашивает учитель.

— Говорил.

— Значит, ты без священства все равно, что неосоленное мясо.

— Врешь, врешь, врешь. Тысячи спасались. Если бы я мог донести книги, так я бы тебя тысячу раз уколол. Да где… Больше пуда весу, поди покачайся за двести верст, а без буквы говорить не хочу.

— Други! — крикнул вдруг кто-то назади в ельнике, и затрещал сухими сучьями, и вышел оттуда, большой, рыжий, бледный, с зелеными глазами, настоящий пустынник и медведь. — Други! — крикнул он громко, искренним голосом, весь отдавая себя холму. — Други, ведь тут глубина!

— Глубина, — побежало вниз.

— Слушайте, други: пост вперед или покаяние?

— Пост.

— А потом эпитемья (10).

— Потом.

— А что, если я себя постом к покаянию приведу, а через покаяние к эпитемье? Сам покаюсь,

сам и наложу эпитемью: буду по морозу без шапки ходить али босой, без попов чтобы.

— Без попов чтобы. Без попов, — гудит весь староверский холм.

Опять хлынул нежданный летний дождь, загасил огни в лесу. Встревожил людей на холме.

— Под большие сосны, под большие сосны, — зашумели на холме. Женщины укрываются верхними юбками, как зонтиками, начетчики прячут скорее в котомки старинные книги. Бегут все наверх, под деревья. Устраиваются там. Под каждой сосной и елью в лесу вырастает большой гриб с человеческими глазами.

— Други! — кричит теперь еще громче пустынник и медведь. — Братие, научите меня: зверь теперь царствует или кто?

— Зверь, зверь, зверь, — перекликаются грибы под соснами.

— А тысячу лет в глубину. Все зверь?

— Зверь, — отзывается лес.

— А еще дальше. Зверь?

— Все зверь, — гудит лес.

— Глубина, братие, научите меня: когда связан-то был, цари были праведные?

— Праведные.

— Отчего же гонение было, Нероново и всякое?

— Оттого, что сатана был связан, а слуги развязаны.

— Может ли это быть: сатана связан, а слуги развязаны?

— Здесь мудрость. Кто имеет ум, сочти число зверя, ибо это число человеческое: число его шестьсот шестьдесят шесть (11).

— Вот то-то, братие, тут глубина, едва ли мы всю глубину-то поймем.

— Здесь мудрость: в глубине зверь, а впереди зверя не будет, и победившие его станут на стеклянное море и заиграют в гусли. И будут там поля, вертограды зеленые и сады без числа.

«…Нет, — думаю я, — это не грибы с человеческими глазами выросли там под соснами, это праведники града невидимого высунули из-под земли свои косматые, бородатые головы».

— И будет знамение на небе, град Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, яко невеста, украшенная для мужа своего.

— Праведники, праведники, праведники, — чуть-чуть перешептываются сосны, березки и ели, роняя большие летние капли, — праведники.

— Дураки! — кричит учитель. — Никакого знамения не было и не будет. Это комета или осколки огненные, иероглифы летающие и больше ничего. Вы неучи, вам географию нужно знать.

— Ответ, дайте ему ответ!

Читает, прислонившись к сосне, седой упрямый дед:

— «Обходит солнце землю и небо…»

— Дураки, — перебивает учитель, — это земля вертится, а солнце стоит.

И подмигивает мне, ученому собрату.

— Барин, — просят меня мудрецы, — дай ему ответ, скажи ему: солнце ходит, а земля стоит; тебе он поверит.

Хочу, всей душой хочу, чтобы земля стояла, а солнце ходило. Хочу помочь старикам, но не могу.

— Нет, дедушка, учитель прав.

— Гадали мы, — хором отвечают старики, — гадали, да не выходит: мысленное ли дело, чтобы земля вертелась.

«В каком я веке?» — спрашиваю себя. Попробовать разве доказать им. Припоминаю гимназические уроки. И вдруг сомнения самые постыдные: не докажу, забыл доказательства. А потом такое неожиданное рассуждение: почему-то доказательство было всю жизнь не нужно. На чем же основана эта моя гордость? Почему мне нужно доказывать этим лесным старикам то, что меня не интересовало. И, быть может, в их понимании, в особом духовном смысле, и вправду земля плоская, а солнце ходит. Нужно разобраться в том, как они верят, что значат эти огромные книги; я их никогда не читал.

— Гадали мы, гадали, — говорят старики, — да не выходит. Какая же она круглая: река Обь на восемьсот верст вниз бежит, Енисей на четыреста, Лена, и все в одну сторону, к океану.

— Меряли мы разумом — не выходит.

— Потому — реки в одну сторону.

— Баяли бы, не круглая, а вроде корыта.

И еще и еще доказательства. Кончено: земля покатая, стоит.

Смотрят на меня лесные мудрецы, ждут моего согласия. Я погружаюсь мысленно в глубину средних веков… Но тут мгновенно воскресают тени Колумба, Коперника и Галилея…

— Нет,— решительно говорю я, — нет, земля круглая, вертится. И месяц круглый…

— Ну, месяц, — подхватывают, — известное дело, круглый.

— Про месяц не говорю.

— И земля круглая, — помогает мне учитель.

— Врешь, — набрасываются на него, — врешь, не круглая. Вода Богу служит: рыбу творит; лес служит: ягоду растит; зверь служит, всякая тварь служит, а как же земля?

— Дураки, вам географию нужно, тут атмосфера, тут воздух.

— Врешь, врешь. Тысячу раз врешь. Не верю, что круглая! — кричит чистый старик.

— В географию не очень верю, — сочувствует путешественник.

— И в воздух не верю, — соглашается с ним пустынник.

Слушаю я, слушаю спор: от солнца и земли снова возвращаемся к церкви. Ничего нового: церковь — начало спора, церковь — конец. Те же и те же круги.

Старик, весь белый, с длинною палкой, босой, показался внизу у холма. За ним женщины старые и молодые, тоже все в белом, в самотканом. Идут все на холм, видно, издалека, запоздали, промокли.

Остановились возле нашей сосны. Прислушались.

Разговор шел о церкви.

— Церковь Божия невидима, — сказал вдруг белый старик.

Замолчали.

— Покрыл ее Господь дланью своею от неверных мира сего. И до пришествия Христова будет невидима.

— Чей он?

— Иконоборец. Непоклонник, — ответил кто-то.

— Какая ваша вера? — спросил я прямо старика.

Он так и метнул на меня черными глазами:

— Миссионер?

«Волк», — подумал я и сказал:

— Нет, я не миссионер, я ищу правильную веру.

— Веру? Вот моя вера.

Обернулся лицом к Светлому озеру, перекрестился и стал читать:

— «Верую во единого Бога Отца…»

Читает старик «Верую» громко, четко, в лесу над озером. Солнце глянуло. Два больших облака, как сосцы доброго зверя, все еще капали над озером.

Читает старик, а мне чудится зеленое поле, опаленное зноем, и коленопреклоненная толпа, и жрец с сверкающим крестом впереди. Дождь, дождь, земле жаждущей дождь. Молятся, а кто-то подвигает черную тучу по небу. И каплет уже.

— У тебя прекрасная вера, — сказал я старику от всей души, когда он кончил «Символ веры».

— Наша вера, — подхватил он, обрадованный, — изначальная, лучше нашей веры нету; весь свет обойдешь — не найдешь.

— Где ты нашел ее?

— Я сам себя крестил, — ответил старик, — крестился в реке.

«Какая эта вера?» — вспоминаю я читанное по расколу, и вот одна такая яркая, изумительная секта мне припоминается: люди отказываются от всего на земле, даже слово «свое» считают за дьявола. За грех почитают всякое замедление, всякое пребывание. И вечно идут.

— Есть, — говорю я старику, — вера еще лучше и еще старше вашей: странники, или бегуны.

— Милый ты мой, — крикнул старик, — да это же мы. Мы странники Божии, ни града, ни веси не имам.

И рассказывает мне про свою веру: антихрист завладел теперь всем миром. Церковь Божья до пришествия Христова стала невидима.

— Верно, — говорю я старику, — мы тоже думаем, что по нынешним временам церковь не может быть видимая. Есть, — рассказываю я, — один большой, большой человек, который тоже за вас, тоже за такую церковь, граф… (12).

Рассказываю учение. Слушает старик меня долго, внимательно. И волнует меня это посредничество между двумя белыми стариками, там и тут.

— Верно, верно, — твердит лесной старик. — А скажи, как он молится?

— Как он молится? Не знаю…

— Щепотью или по-нашему?

— Он без перстов молится. По-своему.

— По-своему… Скажи ему ты, милый, от меня он заблуждается. Без этого… — Старик поднял вверх два сухих, твердо сложенных перста. — Скажи ему, без этого он не спасется. Хоть и невидимая церковь, а все-таки церковь. Вот под большим холмиком скрыто Знаменье, а где мы сидим — Здвиженье животворящего Креста Господня, а подальше — там Успение Божьей Матери (13). Без этого нельзя, что ты! Не верь графу. Обегай его.

Задумался белый старик в лесу над озером о далеком графе и шепчет:

— Неси, дитя, в пустыню сердце измождалое, не виждь прелести мира, беги, аки зверь дикий. Затворись в вертепе (14), и приимет тя пустыня, яко мать чадо свое.

…Понимаю белого старика: церкви под холмами Светлого озера такие же, как и видимые. Но только там все правильно: иконы старинные, от зачатия века стоят, верующие в длинных староверских черных кафтанах, крестятся двумя перстами, попы ходят посолонь, служат на семи просфорах. И звон там, чудесный колокольный звон.

Чья-то рука протянулась ко мне из-за дерева, синяя, с черными жилами. Тянет кто-то упорно, шепчет: не слушай белых, бойся их, красные лучше, белых не слушай.

Тянет и тянет, уводит в лес, и вот стоит передо мной мужик, черный, низкий, корявый.

— Что тебе?

— Пойдем. Я наскажу.

Отводит поглубже в лес. Останавливается, глядит тупо, как невырытый пень. Где-то близко непонятно сговариваются сороки. Дятел долбит. Староверский холм гудит, с православного долетает: «Не убоимся, не убоимся».

— Их вера страшная, — бормочет мне этот странный мужик. — Пришел он, белый, в село. Кричит: «При дверях судия! Топите, братья, деревянных богов. Нету правильных икон, — краски теперь все с антихристовых лап. Топите». И другой пришел белый. Опять свое: «При дверях судия! Топите, братия, медь, складни там, все». И третий пришел. «Одевайте, — говорит, — белую одежу, трубит бездна в трубу, меркнет звездный зрак». Одели белую одежу, ушли в лес. Сидим, дожидаемся, голод долит. Стал чернику собирать. «Не тронь, не тронь, — кричит на меня, — леса удельные, размежеванные, во все концы пролегла цепь антихриста». Женщина старая вроде как померла от голода. Сделали из соснового корья гробик, стали зарывать, а она ножкой дрыгнула. «Ничего, — кричит старшой, — кидай землю, там дойдет». Закидали. «Пошла, — говорит, — душа в рай, душа рада». Те за ним: так и надо, так и надо. Страшно стало, ушел в лес… Бойся белых. И красным не верь. Мне поверь. Я больше всех. Меня сатана испытал. Прытко искушал. «Гляди, — говорит, — на небо». Гляжу вправо — вижу быдто венцы золотые. «Гляди, — говорит, — влево». Гляжу я влево — вижу, быдто месяц раскололся на части. Прытко искушал сатана. Раз дохнул. Спрашивает: «Хорош ли дух? А этот?» — спрашивает. «Ангельский, — отвечаю, — дух». Очень прытко искушал сатана. Голос с неба услыхал, понял: Бог со мной прямо без церкви беседует. Не нужно церкви, не верь красным, верь мне. Часто слышу голоса. Сейчас слышу.

«…Не убоимся, не убоимся. Пал, пал Вавилон…» — Не тут… приложи ухо к дереву. Не слышишь. А я так слышу: земля плачет. Вот видишь. Не верь красным, не верь белым. Ох, земля-то плачет. Прытко плачет земля.

— Ну, побеседовал с Прохором Ивановичем? — встречают меня на староверском холме. — Хороший мужик, ему церкви не надо, он прямо с Богом беседует, а нашему брату хоть махонькую часовенку, а нужно.

Потом пришли к нам на холм разные сектанты: немоляки, баптисты, штундисты. Пришли студенты с черными бархатными околышами и стали говорить о библейской критике; пришли студенты с синими околышами, заговорили тихонько от стражников про политику. Перебрался даже и батюшка, устроился и тут по-своему, часы опять положил на шляпу. На одно мгновение мелькнула в толпе и Феврония. «Вот как надо молиться, вот как надо молиться», — услыхал я ее тоненький голос и подумал о курсистках на концертах Шаляпина. Устал я и ушел отдохнуть в село до вечера.

У Татьянушки гости собрались. Пьют чай и беседуют. Я прилег на лавку в другой комнате и слышу их осторожный шепот:

— Кто праведный, так и звон слышит.

— Кто праведный.

— Татьяна Горняя слышала; звали к себе.

— Зря не позовут.

— Зря не берут. Умолишь угодников Божиих, вот и позовут, и растворятся воротца, а пожалеешь кого, опять станет пустым и диким местом. Собралась Татьяна, надела сарафан черный, кофту черную, плат черный. Простилась. А мы и просим: как примут праведники, дай нам оттуда весточку. Это бывает. Даже письма шлют.

— Очень просто, что шлют.

— Простилась. Внучка Машенька плакала.

— Догадывалась.

— Пришла к озеру к полночи. Дожидается, как вода-то всколыбается. Зачерпнула ведро и пошла в гору. И вот-то звону!

— Ма-атушки.

— И вот-то звону! Волосы вянут. У них-то заутреню служат. У них правильно.

— Правильно.

— Идет Татьяна, молитву творит. А где больший-то холмик, стоит белый старик, вроде Миколая Угодника, рукой машет.

— Рукой машет.

— И ворота открыли. Колокола гудят. Праведники встречают: иди к нам, иди к нам, Татьянушка.

— Господи.

— Она тут и вспомни про внучку: вот бы мне сюда Машеньку.

— Машеньку.

— И только помянула, глядит, опять озеро и на горах сосны стоят.

— И звона нету?

— Ничего нету. Как был лес, так и есть. Дикое место, пустое.

Я пробудился под вечер и пошел к Светлому озеру. За день дождь принимался раз пять, грязь в селе по колено. Хрустальные поповны по-прежнему глядят на меня в окно и щелкают подсолнухи. Луг после дождя еще лучше: кричат перепела, цветы пахнут небывалою забытою родиной. В лесу над озером темнеет. Между стволами везде огни. Перед березой на коленях у самого Светлого озера горячо молится старушка.

Перед березой. Что это значит? Обхожу дерево и старушку; думаю, где-нибудь на суку да висит же икона. Нет. Молится просто дереву.

— Бабушка, — спрашиваю ее осторожно, — разве можно так… дереву, это святая березка?

— Не березка, родимый, — отвечает бабушка, — не березка, а тут воротца. Вот где больший-то холмик, там Знаменье, а там вон Здвиженье, а там Успение.

Зажигает свечку. Идет по берегу вокруг озера. Перебирает лестовку. Шепчет молитву. Я иду за старушкой. Изгородь на пути. Перелезаем и идем дальше. Озеро около версты в окружности. На половине пути опять изгородь, опять перелезает старушка, падает, свечка гаснет. Зажигаю ей свечку, помогаю. Хочу заговорить с ней о грешной травке у берега, спрашиваю: не за грехи ли зарастает Светлое озеро?

Молчит старушка. Перебирает лестовку и еще Усерднее шепчет: «Обрадованная Мария». Может быть, звон слышит и праведники зовут ее.

Опять молится перед той же березкой. Может быть, видит, открываются ворота, встречают, зовут: «Иди, иди к нам».

И будто вижу я город: окна забиты, ни души на улице, ровный бледный свет, как белою ночью. Идут черные праведники к церкви. Звонят и зовут: «Гряди, гряди, святая старушка. У нас хорошо, у нас все правильно, служба длинная, образа старинные, от зачатия века стоят…»

— Бабушка, неужели тут правда воротца?

— И недалеко, родимый, всего четверти на две; в прежние времена пахали тут, казывают, сохами за кресты цеплялись. Близко, а невидимо.

— Еще молится. Ищет что-то рукой у корней дерева.

— Что там?

— Тут трещинка в земле. Ты посвети, а я пошарю.

— Находим трещинку.

— Опускает копеечку в землю, яйцо опускает куриное. Опять молится.

— Примите, праведные люди, милостыню от грешной старушки.

Я тоже опускаю медные деньги праведникам в трещину под березкой. Теперь я верю в невидимый град. Не такой, как у старушки, более бледный, как вторая отраженная радуга, но все-таки город.

Рада бабушка, что я опустил свою лепту в город невидимый. Делится со мной свечкой:

— Поставь, — говорит, — поставь.

— Куда же поставить?

— Куда хочешь. Хоть к Знаменью, хоть к Здвиженью или к Успению. Против этого холмика — Знаменье.

Берет щепку, прилепляет восковую свечу и пускает по озеру. Я делаю то же. Огонек старушки плывет к Знаменью. Мой тоже туда. Проходит по берегу еще кто-то со свечой, и еще, и еще. Праведники невидимого града выходят из темного леса с огнями. Сотни и сотни свечей. Идут безмолвленно вокруг Святого озера, перебирают лестовки, молитву творят.

И плывут по воде на лучинках огни к Успению, к Здвиженью, к Знаменью. Больше к Знаменью.

В шестой или седьмой раз хлынул дождь. Погасил все огни в лесу и на озере. Я долго стоял под сосной, пока и под ней не промок. Потом перебежал к костру на другом холме. Но дождь скоро залил и костер. Настала полная тьма. Стали расходиться и сталкиваться друг с другом. На что-то мягкое, живое я наступил. Нагнулся и испугался: на берегу озера под проливным дождем в грязи лежала женщина, лицом к земле.

— Не трогайте, не трогайте ее, — сказал мне кто-то, — она звон слушает.

Я оглянулся и опять испугался: водяник, настоящий водяник без шапки стоял передо мной. Вода так и лилась по его длинным волосам.

— Батюшка, — узнал я, — вы?

— Представьте себе, — сказал он, — раскольники мою шляпу стянули.

— А часы? — тревожно спросил я, вспоминая беседу с часами на новой шляпе.

— Часы целы. Да это не из корысти. Глупые шутки ихние.

Утром перед отъездом я пришел проститься со Светлым озером. Оно лежало опять пустынное и одинокое. Ярмарки не было. Праведники все ушли в землю. Остались только две женщины в лаптях и с котомками. Я подошел к ним. Плачут: опоздали.

— Где тут праведники-то живут? — спрашивают меня.

— Вот под большим холмиком, — говорю я, — Здвиженье.

— Здвиженье.

— А под этим — Успение.

— Успение.

— А под этим — Знаменье.

— Знаменье.

— А вот тут воротца… Тут…

Было яркое утро. Ни рябинки не было на круглой святой чаше в зубчатой раме. Все время, когда я потом шел по лугу, на меня глядело спокойное светлое око с длинными зелеными ресницами.

Продолжение следует.

М.М. Пришвин. Рассказ «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 1

М.М. Пришвин. Рассказ «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 2

М.М. Пришвин. Рассказ «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 3

1. У одного «Никон Черной горы»… у другого «Маргарит»… у третьего Кириллова книга, Ефрема Сирина… — Старопечатные книги, которые особенно почитались раскольниками; «Никон Черной горы» — Никон Черногорец, монах Черной горы близ Антиохи (вторая половина XI в.), составил на греческом языке книги: «Пандекты» (свод правил и объяснений общих обязанностей монахов) и «Тактион» (размышления о православной церкви); «Маргарит книга» («Жемчужины») — древнерусский сборник поучений религиозного характера, взятых по преимуществу из проповедей константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста (347–407); Кириллова книга — сборник полемических статей против католиков и лютеран, составленный Стефаном Зизанием, церковным деятелем юго-западной Руси XVI–XVII вв.; Ефрем Сирин — живший в Месопотамии автор многих богословских сочинений, молитв и песнопений (IV в.).

2. Хващение — от хвастать.

3. Есть ли ответ-то у тебя? — Здесь: документ, удостоверяющий личность.

4 …в книгу Голубиную .— Имеется в виду одно из самых распространенных произведений духовной апокрифической литературы «Духовный стих о книге Голубиной».

5. Переплетчик похож на сапожника, которому нанялся ангел служить. — Аллюзия на рассказ Л. Н. Толстого «Чем люди живы?».

6. Припоминается… какая-то опера о граде Китеже и девице Февронии. — Имеется в виду «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», опера Н. А. Римского-Корсакова на либретто В. И. Вельского по мотивам нескольких древнерусских сказаний. Феврония — персонаж древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских».

7 …человек Спасова согласия… — Одна из разновидностей сектантства, возникшая в результате разделения беспоповцев на различные толки (учения).

8. «Ты, Петра, — камень… и на сем камне созижду церковь, и врата ада не одолеют ее». — Мф. 16:18.

9. Ежели видение Даниила, то как ему не верить. — Пр. Даниил 12:2.

10. Эпитемья — (епитимия) — церковное наказание за нарушение правил и уставов церкви.

11. …сочти число зверя, ибо это число человеческое: число его шестьсот шестьдесят шесть. — Откр. 13:18.

12 …большой человек… граф… — Имеется в виду Л. Н. Толстой.

13. …под большим холмиком скрыто Знаменье, а где мы сидим — Здвиженъе животворящего Креста Господня, а подальше — там Успение Божьей Матери. — Речь идет о граде Китеже.

14. Затворись в вертепе…— Вертеп — пещера.

Комментариев пока нет