Продолжением повествования о старообрядцах Богдановых из гуслицкой деревни Цаплино на этот раз будет рассказ судьбах Климента и Наума Богдановых, братьев Дорофея Викуловича, о котором шла речь в первой части.

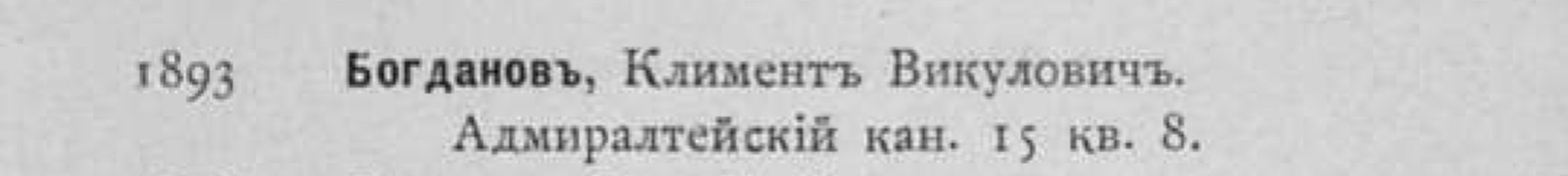

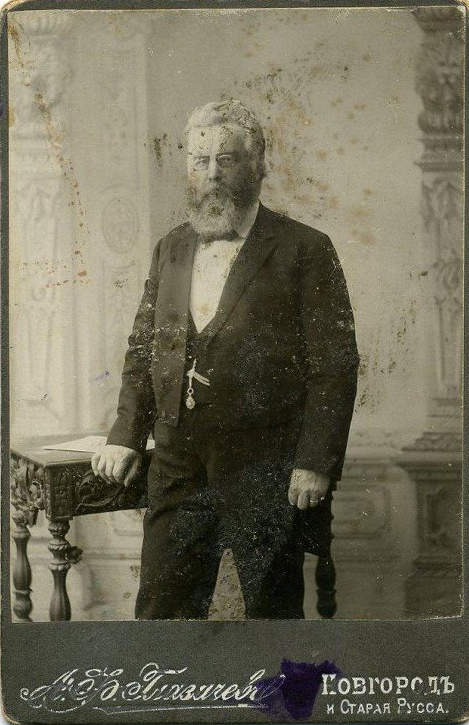

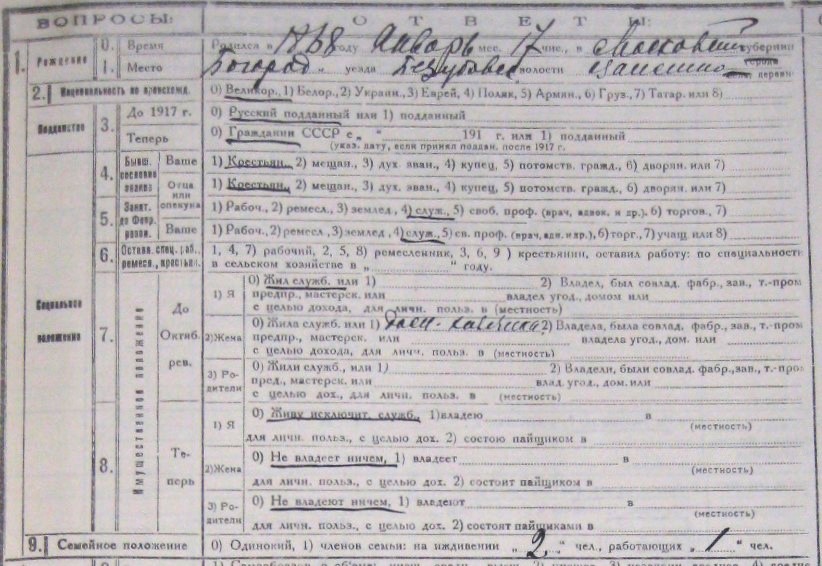

Климент Викулович Богданов родился 17 января 1868 года в деревне Цаплино в семье старообрядцев Богородского уезда Московской губернии Беззубовской волости. Вместе с братьями Дорофеем и Наумом в конце XIX века из родных мест он уезжает Петербург. В Кронштадте поступает в реальное коммерческое училище и заканчивает семь классов в 1886 году. Обучение в училище было платным и длилось шесть или семь лет. Седьмой класс был дополнительным и предназначался для тех, кто планировал поступать в военные училища или в другие высшие учебные заведения.

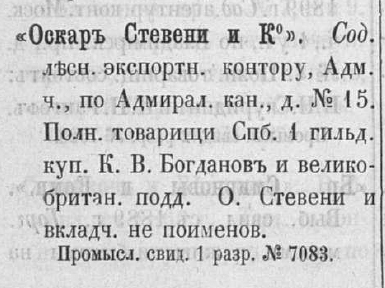

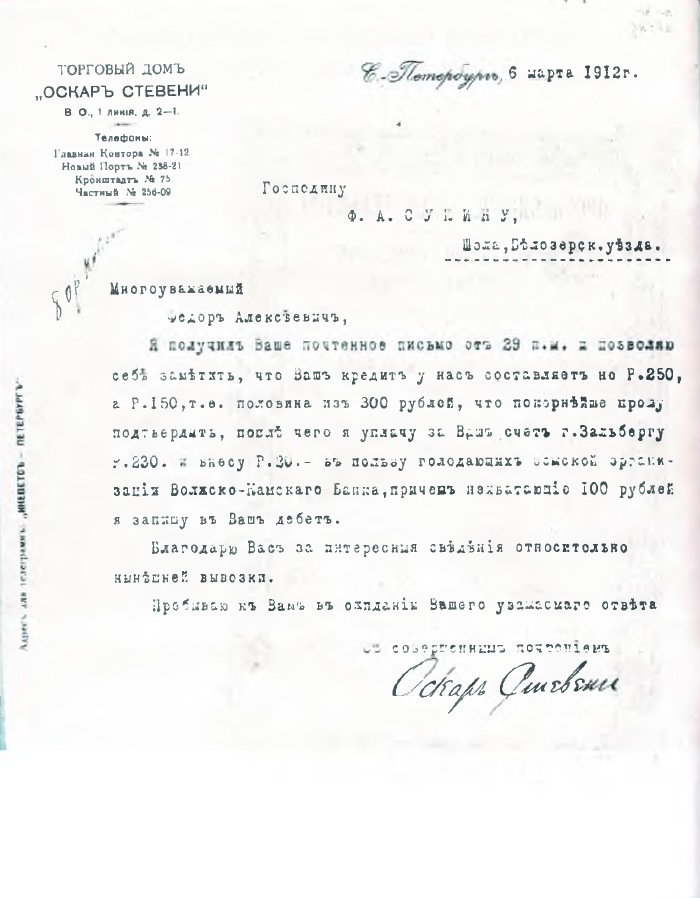

В 1898 году Климент Викулович вступает в Санкт-Петербургское купечество. К тому времени он уже был бухгалтером и управляющим делами в английской лесной фирме совместно с англичанином Оскаром Стевени.

Англичанин Оскар Оскарович Стевени, купец 1-ой гильдии, долгое время жил в Петербурге. Он имел лесопильные и деревообрабатывающие заводы во многих городах России, в Петербурге же у него была контора по экспорту леса за границу.

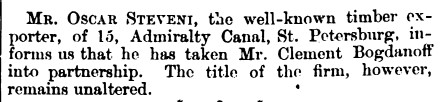

Английское издание «Timber and Wood-working Machinery» 18 февраля 1899 сообщало: «Мистер Оскар Стевени, известный экспортер древесины, проживающий в Санкт-Петербурге на Адмиралтейском канале, 15, сообщает нам, что он взял в партнеры мистера Клемента Богданова. Название фирмы, однако, остается неизменным».

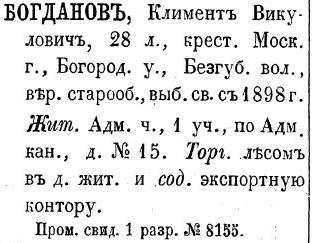

В справочной книге о лицах Санкт-Петербургского купечества за 1899 г. значится Богданов Клиент Викулович, 28 лет, крестьянин Московской губернии Беззубовской волости, вероисповедания старообрядческого, выб. свидетельство с 1898 года, жительство имеет Адмиралтейской части 1-ого участка по Адмиралтейскому каналу, дом № 15. Торгует лесом в доме жительства и содержит экспортную контору. Промысловое свидетельство первого разряда № 8155.

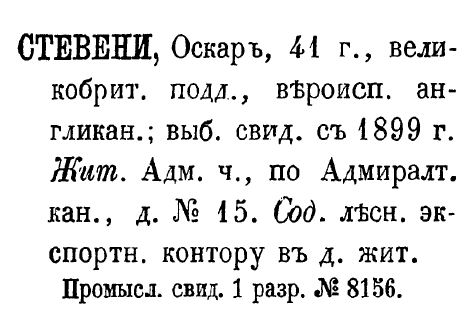

В этом же справочнике — Оскар Стевени, 41 год, великобританский подданный, вероисповедания англиканского, выб. свидетельство с 1899 года, жительство имеет Адмиралтейской части 1-ого участка по Адмиралтейскому каналу, дом № 15. Содержит экспортную контору в доме жительства. Промысловое свидетельство первого разряда № 8156.

В конце XIX века наиболее крупным отправителем леса из Петербургского и Кронштадтского портов являлась фирма «Э. Брант и Ко», которая в 1899 году отправила за границу 94.928 стан. дюж. сосновых досок, 222.516 ст. д. еловых досок и 9.272 ст. д. диленсов, а всего 326.716 ст. дюж., т. е. около четверти всего вывоза из порта; второе место принадлежало торговому дому «Оскар Стевени», отправившему в том же году своего леса и материалов, заготовленных удельным лесопильным заводом, 87.729 ст. д. сосновых досок, 156.364 ст. д. еловых досок, и 15.454 ст. д. диленсов, а всего 255.361 ст. д.

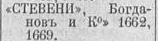

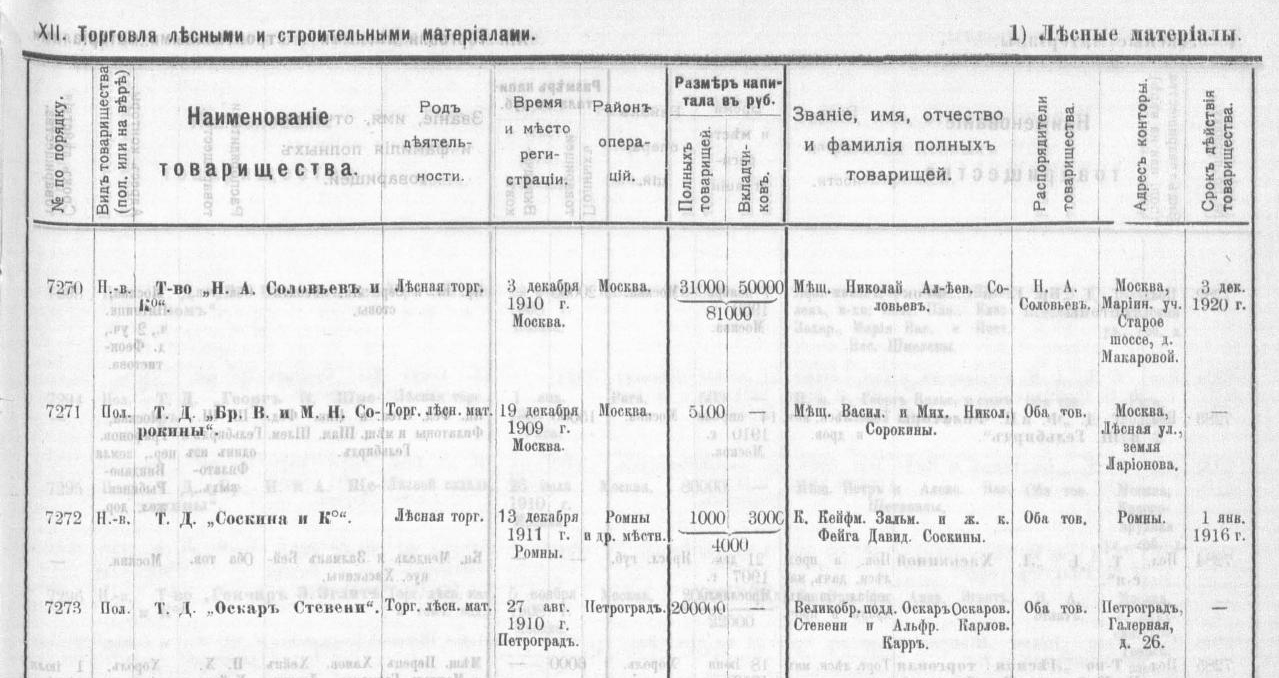

Позднее, 27 августа 1910 года, совместно Альфредом Карловичем Карром было зарегистрировано полное товарищество «Оскар Стевени» с капиталом 200 000 рублей. Компаньоны занимались экспортными поставками леса из России заграницу. Контора товарищества располагалась на Галерной улице, в доме 26.

Женат Оскар Стевени был на Елизавете Львовне Гарязиной, брат которой, Гарязин Александр Львович, был предпринимателем, публицистом, редактором и издателем еженедельника «Дым Отечества», одним из организаторов Всероссийского Национального союза, который стоял на позициях русского национализма. Издатель ставил перед собой серьезную цель: «сплотить русских людей, идущих вразброд, как это обнаружилось после недавних выступлений некоторых националистов». Причем, сплотить русских людей он намеревался на твердой национальной основе, на принципах, актуальных и по сей день: «Только при торжестве русского самосознания и при главенстве русского народа на имперской территории и на всех ступенях государственной власти возможен спокойный прогресс для сотен народностей, вкрапленных в русскую». В 1918 г. он был представителем фирмы «Оскар Стевени», контрагентом Мурманского и Кемского портов. 3 июня 1918 г. арестован, как участник «Каморры Народной Расправы» и расстрелян 2 сентября 1918 г.

Брат Оскара, Уильям Барнс Стевени (James William Barnes Steveni), был известным журналистом и писателем, с 1887 года также жившим в Петербурге. Его книги «Он видел русскую армию изнутри», «Петроград. Прошлое и настоящее» и другие довольно любопытны, но, к сожалению, не переведены на русский язык. Именно в его книге «Увиденное в России» (1913 г.) было представлено множество фотографий русского крестьянства. Он также является автором книги «Как вести бизнес с Россией. Советы и подсказки бизнесменам, имеющим дело с Россией» (1917 г.), в предисловии к которой такая запись: «посвящается моему брату Оскару Стевени купцу первой гильдии из Петрограда и Кронштадта и моему старому другу К.Э.В. Петерсону».

Вплоть до войны 1914 года в течение пятнадцати лет Климент Викулович Богданов управлял делами фирмы «Оскар Стевени», которая ежегодно экспортировала от 20 000 до 40 000 стандартных еловых и сосновых досок, несколько тысяч куб. саж. балансов и пропс (коротких) (балансы — сырье для целлюлозно-бумажной продукции, пропсы — рудничная стойка — прим. автора), партии длинных пропс, сосновой плашки, кряжей берез и др. Кроме заготовительно-экспортных операций на нем также лежала коммерческая часть и ведение валютных и фрахтовых операций.

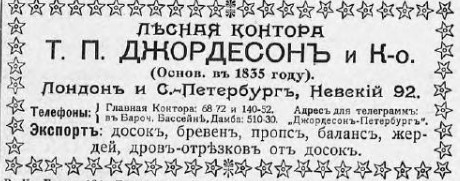

С 1910 года до закрытия экспорта в 1914 году Климент Викулович также состоял на службе при представительстве английской фирмы «Джордесон и К» в Санкт-Петербурге по покупке и заготовке лесных материалов, преимущественно балансов и пропс до 40 000 куб. саж. ежегодно, также небольших партий еловых жердей и досок. Все означенное количество было экспортировано под его прямым руководством. С 1900-х по 1905 г. был доверенным лицом фирмы «Лесное дело» Петрова.

Климент Викулович владел английским языком и неоднократно, в 1899-1900 годах, был в командировках в Англии по лесному делу. С 1893 года он состоял членом Санкт-Петербургского речного яхт-клуба.

В справочной книге о лицах Санкт-Петербургского купечества за 1900 год Богданов Климент Викулович упоминается как «купец 1-ой гильдии 29 лет вероисповедания старообрядческого. Купец с 1899 года, торгует лесом в доме жительства по Адмиралтейскому каналу 15, и содержит экспортную контору, торговый дом „Оскар Стевени и К“. Потомственный почетный гражданин».

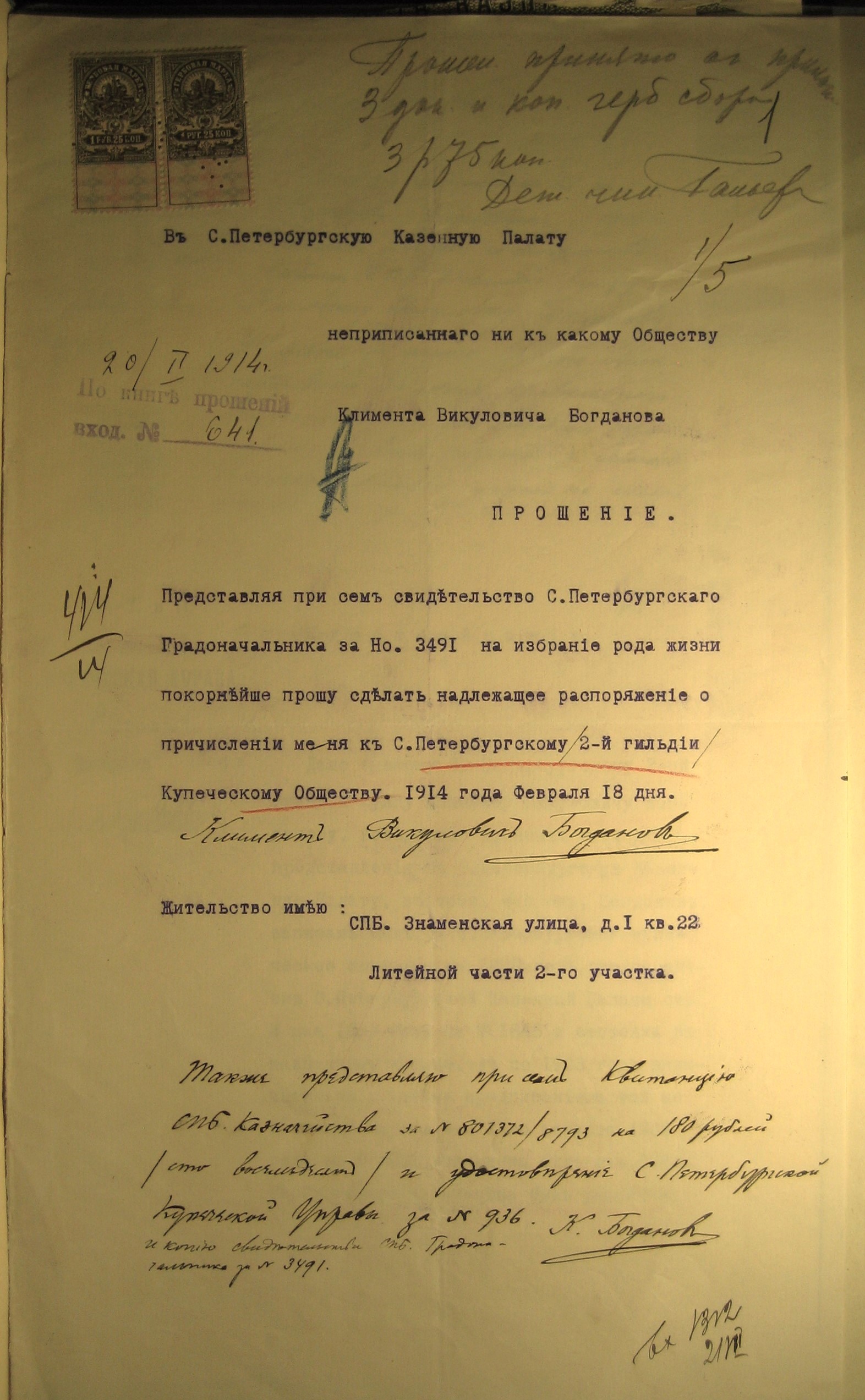

В купечестве Климент Викулович состоял вплоть до 1905 года, затем был исключен, а в 1914 году снова подает прошение о причислении в купечество.

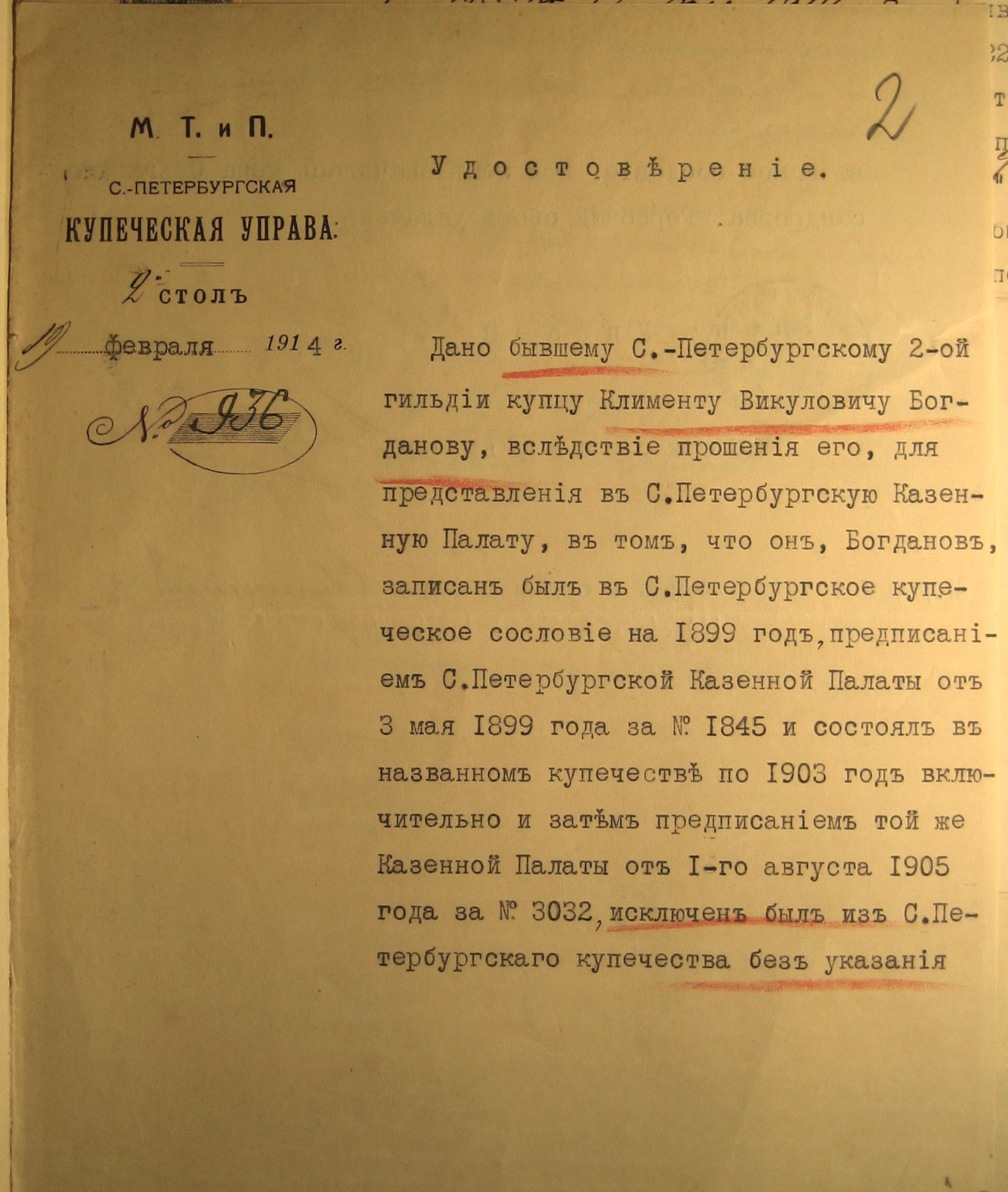

19 февраля 1914 года Санкт-Петербургской купеческой управой было выдано следующее удостоверение:

«Дано бывшему санкт-петербургскому 2-ой гильдии купцу Клименту Викуловичу Богданову, вследствие прошения его, для представления в Санкт-Петербургскую Казенную Палату в том, что он, Богданов, записан был в Санкт-Петербургское купеческое сословие на 1899 год, предписанием Санкт-Петербургской Казенной Палаты от 3 мая 1899 года за № 1845 и состоял в названном купечестве по 1903 год включительно и затем предписание той же Казенной Палаты от 1-го августа 1905 года за № 3032, исключен был из Санкт-Петербургского купечества без указания, в какое сословие. При нем значилась жена Ольга Александровна».

В период с 1916 по 1918 годы Климент Викулович Богданов заведовал делами крупной лесопромышленной фирмы «Ф.А. Сукин», имевшей большие лесные дачи площадью до 30 000 десятин в Белозерском, Кирилловском, Вытегорском уездах, а также лесопильный завод на реке Кемь. В 1916 году Клименту Викуловичу было присвоено потомственное гражданство.

В 1918 году Климент Викулович Богданов был арестован, и, вероятно, какое-то время содержался в тюрьме Петропавловской крепости, но впоследствии был отпущен.

Крайне любопытно то, что сын Оскара Стевени, партнера Богданова по экспортному делу, Лео Стевени, футболист, игравший за команды «Павловск» (Санкт-Петербург) (в сезоне 1913), «Нева» (Петроград) (в сезоне 1914), был британским офицером и помощником генерала Колчака. Скорее всего, именно связь с англичанами и Колчаком послужила поводом для ареста Климента Викуловича.

Лео Стевени родился в Санкт-Петербурге в 1893 году, работал в отцовском бизнесе c 1912 по 1914 гг., в марте 1915 года был назначен в Британскую военную миссию при Русском военном министерстве в Петрограде, с 1917 года был офицером связи на русском фронте, в 1918 году поступил на службу в управление военной разведки в Лондоне М-6.

В воспоминаниях Маргарет Хардвик есть любопытное упоминание о том, что «где-то в этот период русский царь дарит ему украшенное драгоценными камнями кольцо за верную службу, которое должно было достаться его старшему внуку…».

Накануне Первой Мировой войны у англичан появился интерес к сибирскому лесу. В 1912 г. английская фирма «Джордессон и К» заключила сделку с томским управлением государственных имуществ на отправку в один из портов Балтийского моря крупной партии кедровых досок. Характерно, что приблизительно в это же время крупнейший столичный лесоэкспортер Оскар Стевени вел переговоры с заведующим лесными операциями Алтайского округа об отправке груза из трех лесопильных заводов небольшой партии в 40 вагонов досок для экспорта по железной дороге. Как видно, это была пробная партия сибирского леса для экспорта. Оскар Стевени был комиссионером удельного ведомства по продаже пиломатериалов за границей и поэтому известное значение приобретает то, что в Бийск из района Телецкого озера была сплавлена пробная партия в 100 кубофутов кедрового леса, которую кабинет предлагал направить за границу. Таким образом, еще накануне первой мировой войны англичане усиленно вели разведывательную работу по организации экспорта не только казенных лесов, но и лесов кабинета. Эта работа была прервана войной.

Майкл Смит, автор книги «МИ-6: история секретной разведывательной службы Британии», 2010 г., пишет следующее:

Джон Даймок Скейл сообщил Каммингу, что он отправляет Лео Стевени (свободно говорящего по-русски, чей отец был торговцем древесиной в этой стране) в Канаду, чтобы «завербовать и обинструктировать агентов для России». В марте 1918 года они обсуждали попытку эксплуатации некоторых из примерно двадцати тысяч моряков на захваченных русских кораблях, которые должны были быть репатриированы. 15 марта он «представил мистера Рейли, который готов поехать за нас в Россию», Каммингу, который отметил в своем дневнике, что Рейли был «очень умным».

Джон Даймок Скейл родился в Уэльсе 27 декабря 1882 года. Он получил образование в школе Рептон и военном колледже Сандхерста. 8 мая 1901 года он был назначен вторым лейтенантом в Королевский Уорикширский полк. Он был отправлен в Индию и в 1903 году был повышен до лейтенанта 87-го Пенджабского полка Британской индийской армии. В декабре 1912 года он был переведен в Россию и в следующем году получил квалификацию переводчика 1-го класса. С началом Первой мировой войны Скейл был направлен на Западный фронт. В августе 1916 года он был прикомандирован к английской секретной разведывательной службе в Петрограде, где служил под командованием подполковника Сэмюэля Хоара.

Скейл, офицер индийской армии ростом 6 футов 4 дюйма, служил на Западном фронте, когда его способность говорить по-русски привела к тому, что его вызвали обратно в Англию для сопровождения группы влиятельных русских парламентариев, и в конечном итоге Камминг нанял его для консультирования Хоара по военным вопросам и в качестве связующего звена с Торнхиллом и Стевени. Он был размещен в гостинице «Астория», «прекрасном пятиэтажном здании», с мраморными лестницами, стеклянными окнами, блестящей медной отделкой и красным деревом, густыми красными коврами и изящными пальмами, которые придавали ему «сияние уюта, невиданное ни в одной другой гостинице Петрограда». С началом военных действий «Астория» была передана в собственность правительства и теперь является «официальной» гостиницей, открытой только для дипломатов, офицеров и чиновников.

Из книги «Churchill’s Crusade», «Крестовый поход Черчилля. Британское вторжение в Россию, 1918-1920», стр. 67:

Капитан Стевени, свободно говоривший по-русски, происходил из старинной британской петроградской семьи. С начала лета ему было поручено поддерживать связь с различными антибольшевистскими группами, и, по словам одного историка, он был «закоренелым реакционером, желавшим полной реставрации царского режима».

Не считая самого Черчилля, не могло быть более убежденного антибольшевика и сторонника Колчака, чем Нокс. Нокс был не так хорошо осведомлен в оперативных вопросах; в его обязанности входило обучение и снабжение. В получении оперативной информации ему приходилось полагаться на капитана Стевени, поддерживающего связь в Ставке. У Стевени были хорошие отношения с русскими, и он хорошо говорил на русском языке, но чувствовал, что на него намеренно давят, потому что «адмирал не совсем одобряет предоставление информации нашей миссии».

Питер Флемминг в своей книге «Судьба адмирала Колчака» (Лондон, Руперт Харт-Дэвис, 1963) пишет так:

В докладе французскому военному министру в июне 1920 года генерал Жанен написал, что британцы «поставили» Колчака, так как им нужно было «собственное правительство», которое предоставило бы им экономические концессии в Туркестане. «Англичане вместе с группой русских офицеров-монархистов, — продолжал Жанен, — организовали государственный переворот, последствия коего оказались гибельными для Сибири». В своих мемуарах, опубликованных на чешском языке в 1923 году и на французском (в несколько ином варианте) пять лет спустя, Жанен утверждал, что генерал Нокс провел необходимую подготовку в конце октября, когда находился в Омске, и что один из офицеров Нокса, капитан Стевени, принимал участие в детальном планировании переворота. Аналогичные, но менее подробные обвинения появились в книгах, написанных Нолансом, послом Франции в России. Советские пропагандисты — и в меньшей степени советские историки — использовали эти свидетельства в своих целях.

По чистой случайности установлены некоторые факты. Кроме полковника Уорда и офицеров его батальона 16 ноября накануне переворота в Омск вместе с Колчаком вернулись еще два члена военной миссии: полковник Дж. Ф. Нилсон и капитан Л. Стевени. Их разместили в железнодорожном вагоне на площади за зданием Ставки. Дабы облегчить острую нехватку в помещениях, от станции к этой площади провели железнодорожную ветку, заставили вагонами и получилось своего рода общежитие. И Нилсон, и Стевени говорили по-русски, последний — свободно.

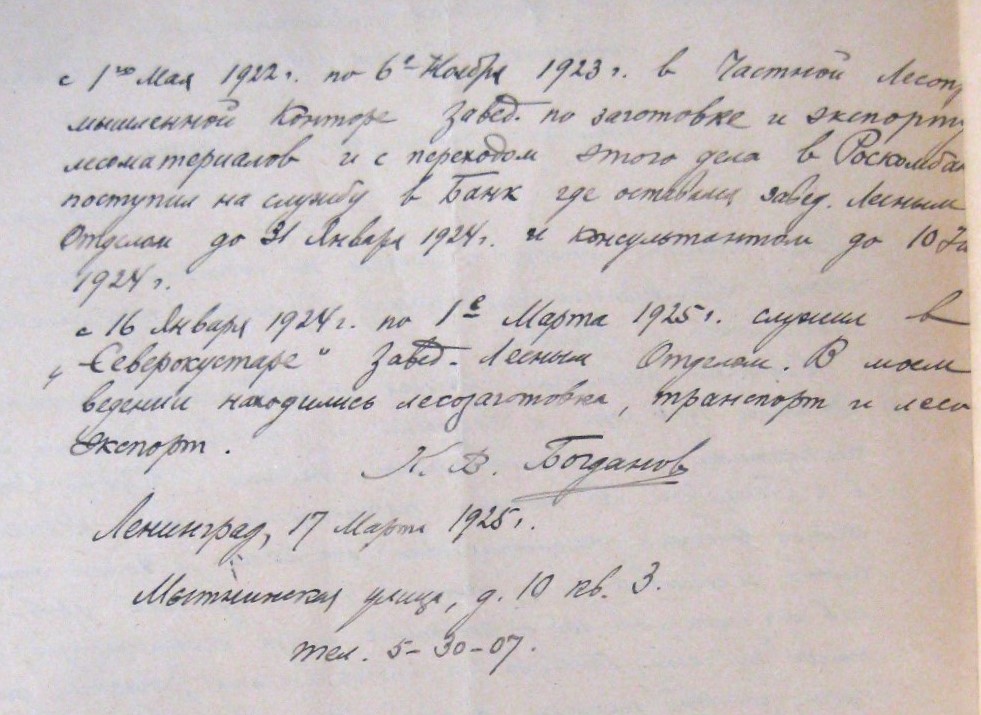

В мае 1925 года при поступлении в Правление «Севзаплеса» на должность экспедитора в иностранном отделе Климент Викулович напишет в своей служебной биографии следующее:

С 16 июня 1918 года по 30 апреля 1921 года состоял на службе в секции по Топливу СНСКР по Дровяному Отделу, в Северном Райлескоме по Лесозаготовительному Отделу, в Райупрсплавтрансэкспорте по Материально-распределительному Отделу.

С 1-го мая 1921 г. по 30 апреля 1922 г в Желеском М.В.Р ж.д. Впоследствии переименован в Желеском Сев.Зап. ж.д. по Деревообрабатывающему Отделу.

С 1-го мая 1922 г. по 6-е ноября 1923 г. в частной лесопромышленной конторе был заведующим по заготовке и экспорту лесоматериалов, а с переходом этого дела в Роскомбанк поступил на службу в банк, где оставался заведующим Лесным отделом до 31 января 1924 г. и консультантом.

С 16 января 1924 года по 01 марта 1925 г. служил в «Северокустаре» заведующим Лесным отделом. В моем ведении находились лесозаготовка, транспорт и лесоэкспорт.

К. В. Богданов.

Ленинград, 17 мая 1925 г.,

Мытнинская улица, д.10, кв.3

7 января 1930 года Полномочным Представительством ОГПУ в Ленинградском военном округе Богданова снова арестовали. Его обвиняли в систематических занятиях шпионской деятельностью в лесной промышленности СССР. 31 января 1930 г. Богданову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 58-6, 58-7 УК РСФСР (шпионаж, подрывная деятельность).

Но, к удивлению, постановлением Полномочного Представительством ОГПУ в Ленинградском военном округе от 28 марта 1930г. Богданов К.В. был освобожден из-под стражи, так «как данными следствия его виновность не подтвердилась и дальнейшему ходу следствия он помешать не может», а 19 июля 1930 года ввиду недоказанности его преступлений дело было прекращено.

Под Петербургом Климент Викулович имел дачу. Об этом он напишет так «с 1905 по 1909 гг. занимался сельским хозяйством в Саблино». Этот дом сохранился до настоящего времени и является историческим объектом. На участке, принадлежавшем Богданову, находились флигеля для обслуги, дом с мезонином и балконом, каретный сарай. С 20-х годов прошлого века в доме находился поселковый Совет, позже — контора ЖКХ. Сейчас здесь располагается церковно-приходская школа и Центр православной культуры. К старому деревянному зданию, потерявшему башенку-флигель, сделано много пристроек.

Умер Климент Викулович Богданов в Ленинграде, в апреле 1942 года, место его захоронения неизвестно.

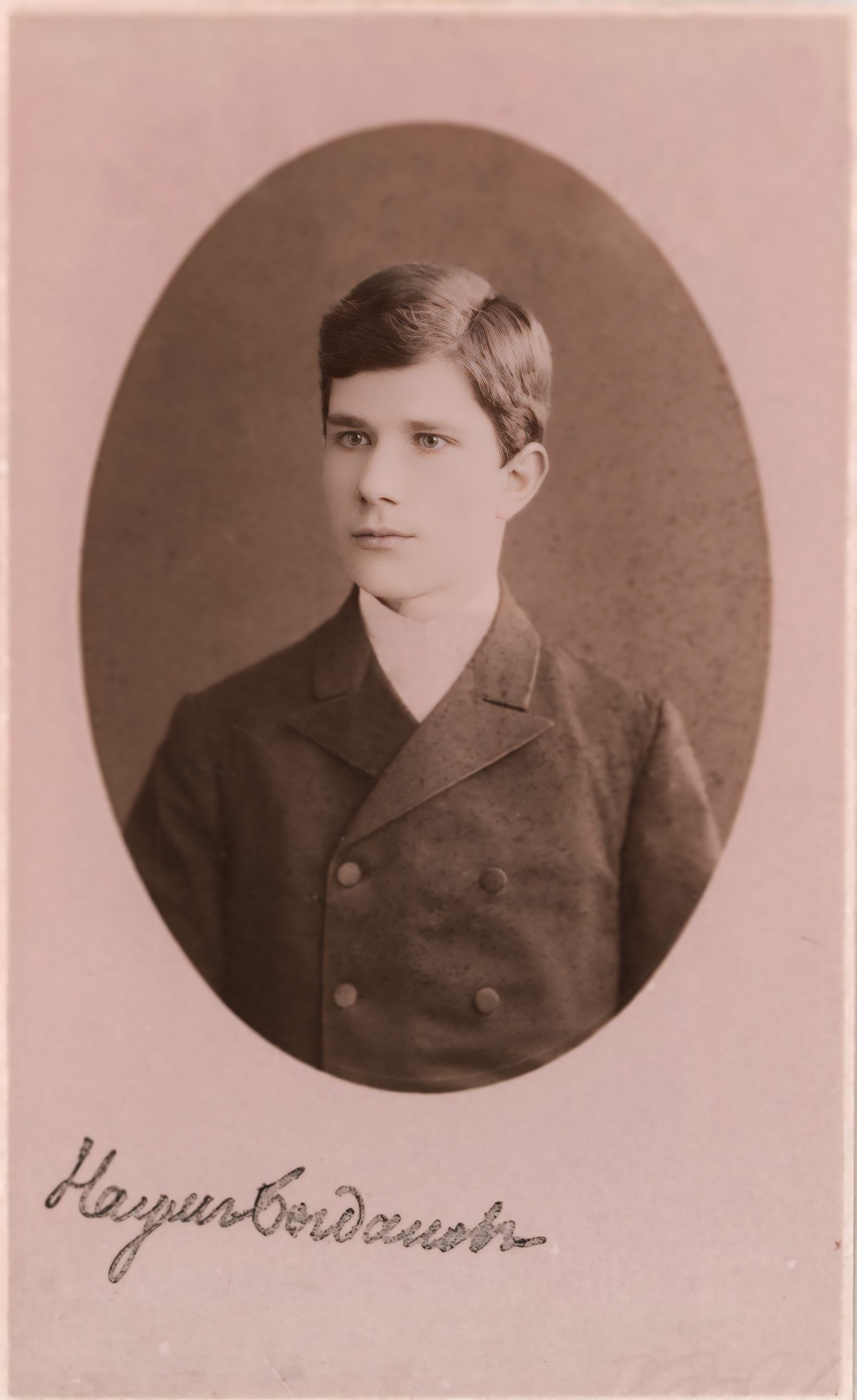

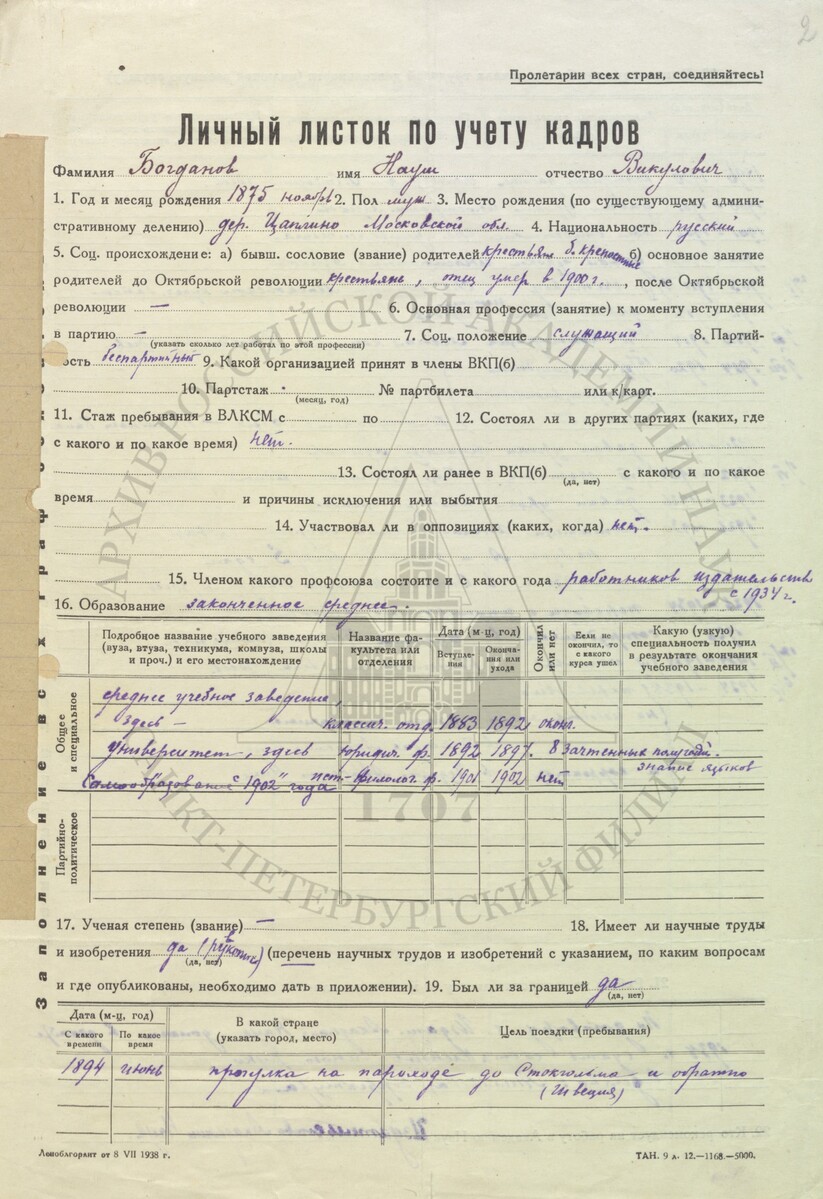

Что касается брата Наума Викуловича Богданова, то он, в отличие от братьев Дорофея и Климента, полностью связавших свою карьеру с финансами и предпринимательством, посвятил себя науке и языкам, при этом вместе с братом Климентом Викуловичем несколько лет служил у Оскара Стевени и в фирме «Джордесон и К» в качестве конторщика, а по протекции второго брата Дорофея Викуловича Богданова — счетоводом в Госбанке до революции и в Коммунальном банке в 1930-ые гг.

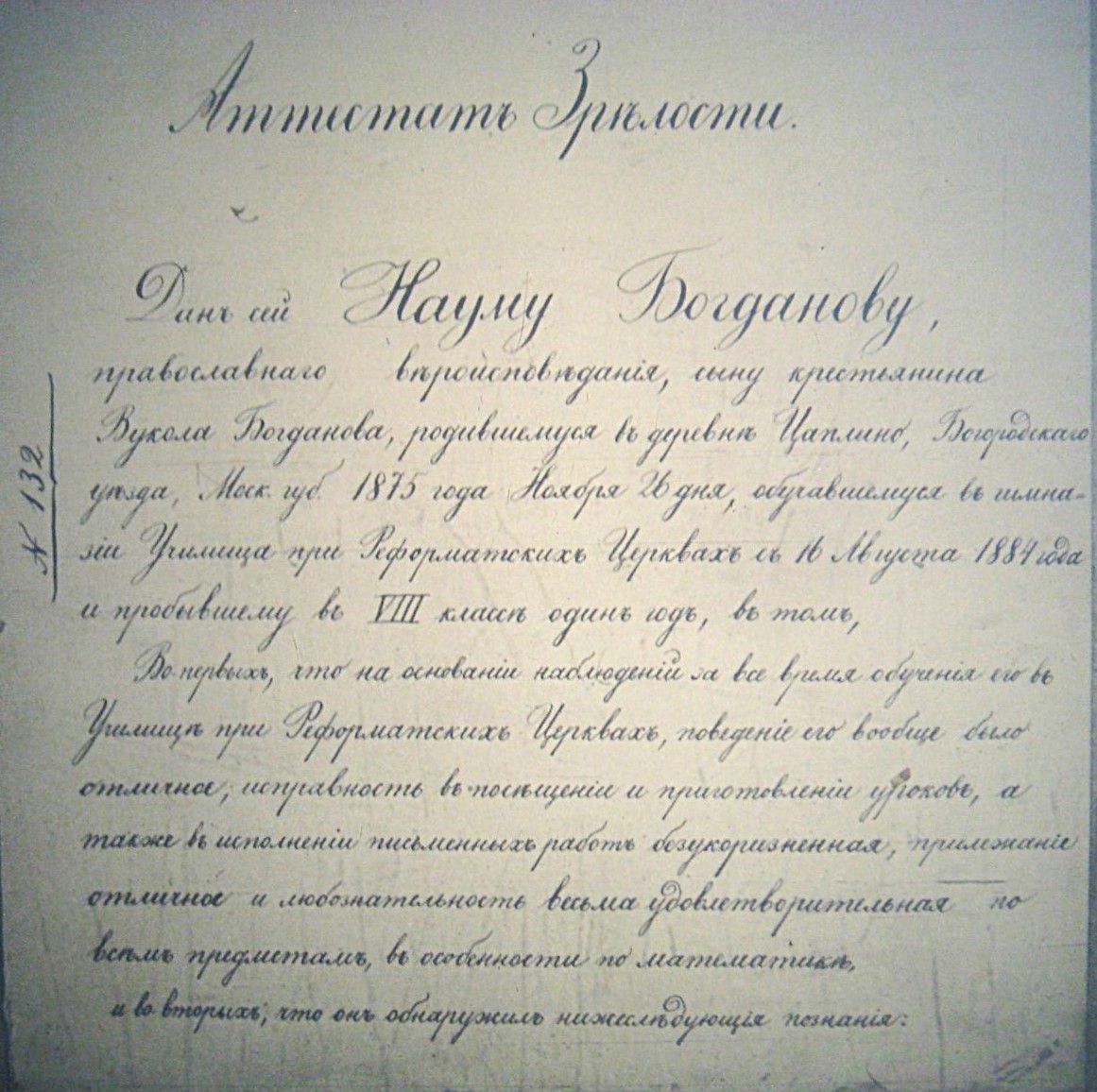

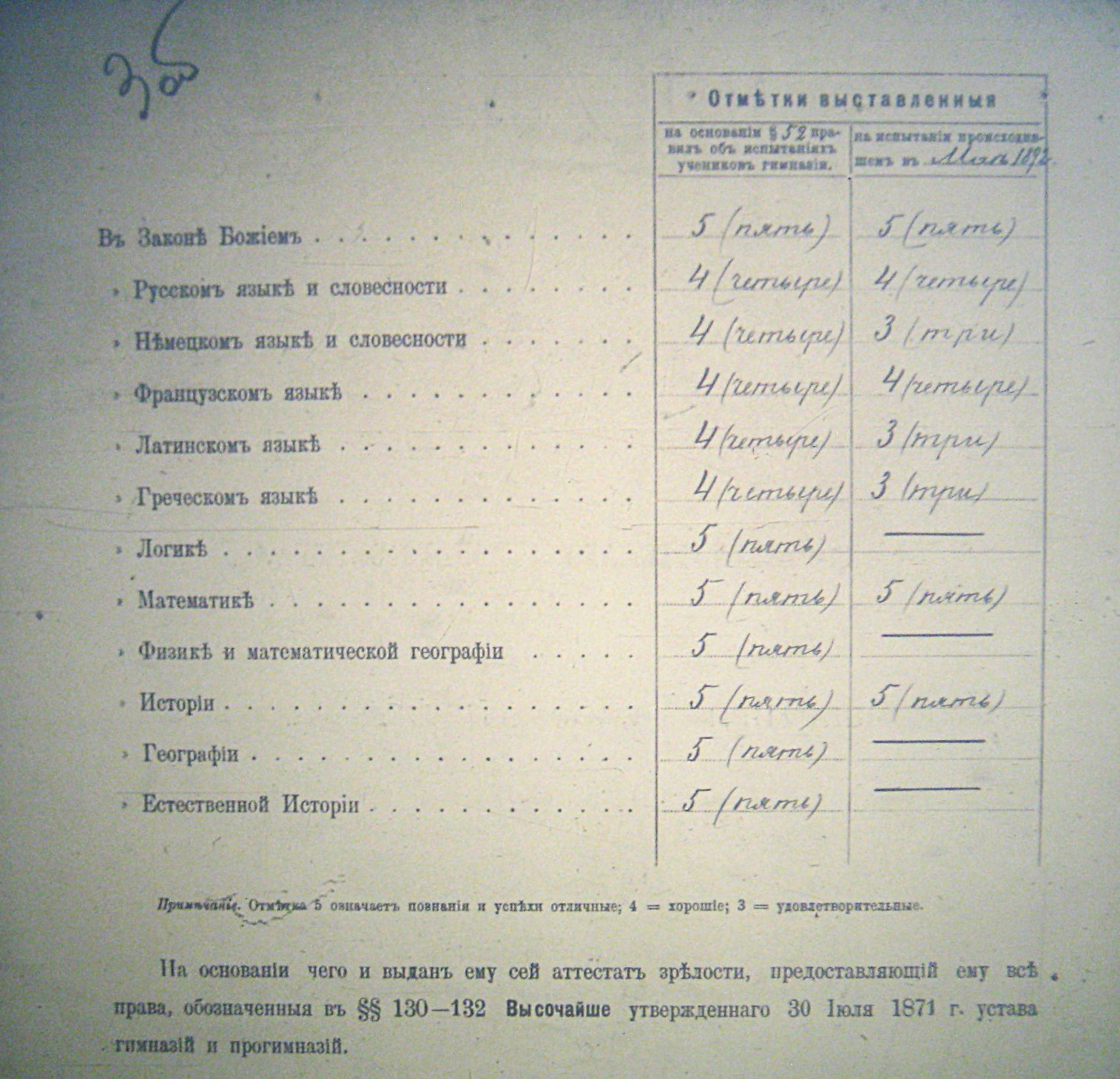

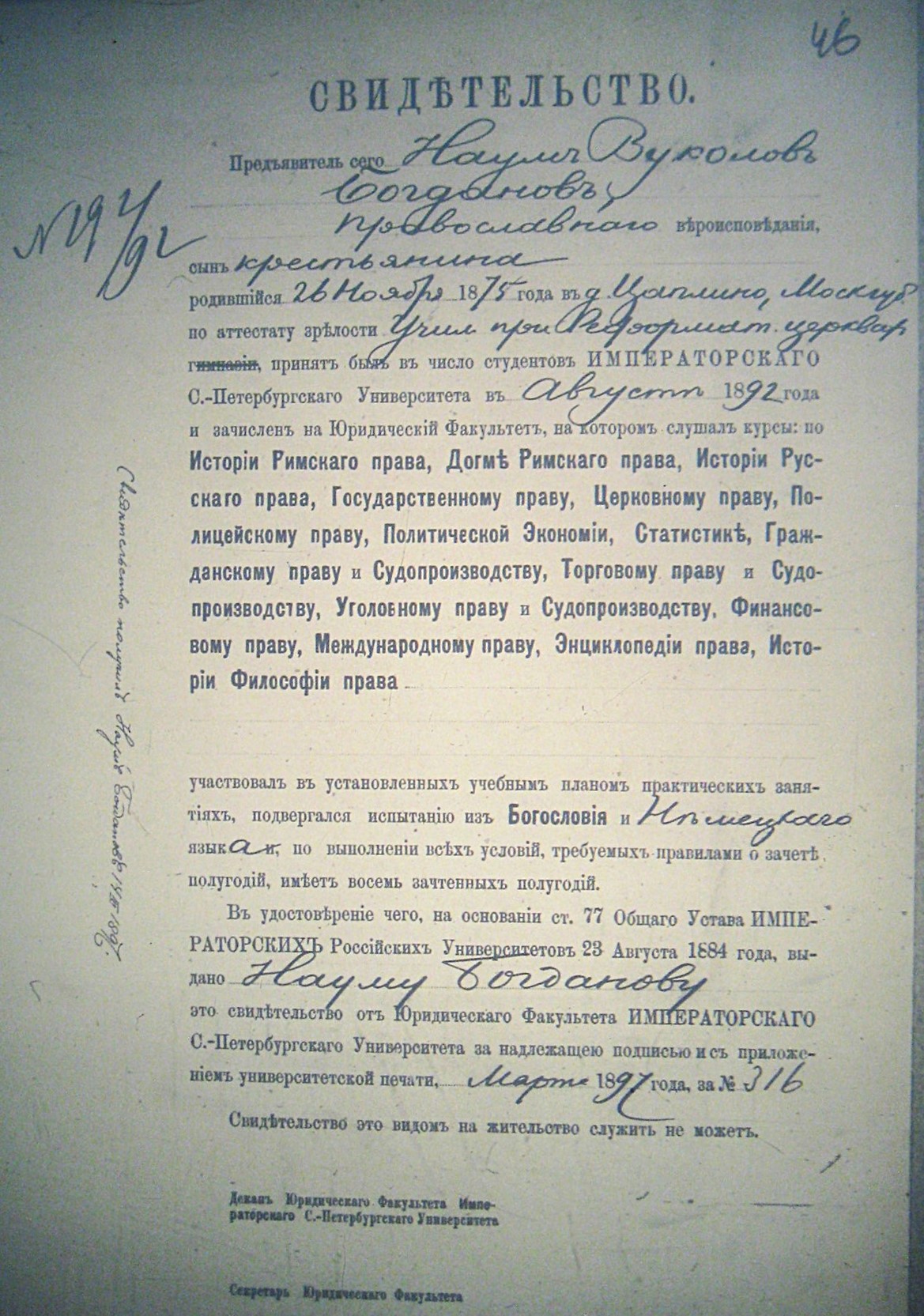

Родился Наум Викулович Богданов там же, где и его братья, в Цаплино, 26 ноября 1875 года. В 1883 году он поступает в гимназию училища при реформаторских церквах в Санкт-Петербурге и, закончив ее 1892 году, подает прошение на обучение в Императорский Санкт-Петербургский университет.

Прошение

Представляя при сем аттестате зрелости метрическое и увольнительное от общества свидетельства и паспорт вместе с копиями и три фотографические карточки, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о зачислении меня в число студентов Юридического факультета.

Наум Богданов.

Июля 16 дня 1892 года.

Место жительства: Санкт-Петербург, Лиговка, д.№ 21, кв. 8

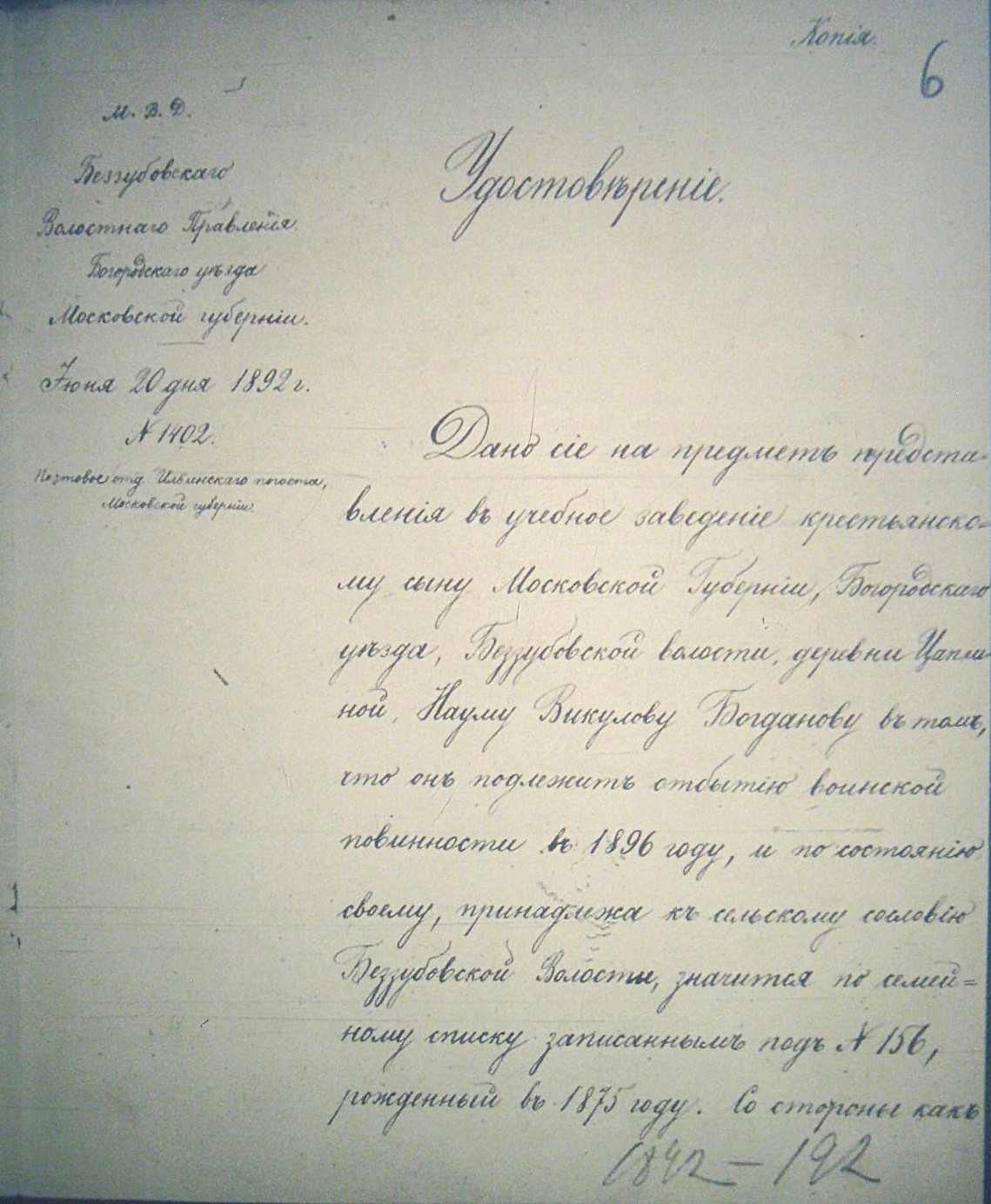

В личном деле студента императорского Санкт-Петербургского университета Наума Викуловича Богданова хранится удостоверение об увольнении его из Цаплинского сельского общества и аттестат зрелости.

Из текста удостоверения, выданного Министерством Внутренних дел Беззубовского волостного правления Богородского уезда Московской губернии 20 июня 1892 г. № 1402, почтовое отделение Ильинского Погоста Московской губернии:

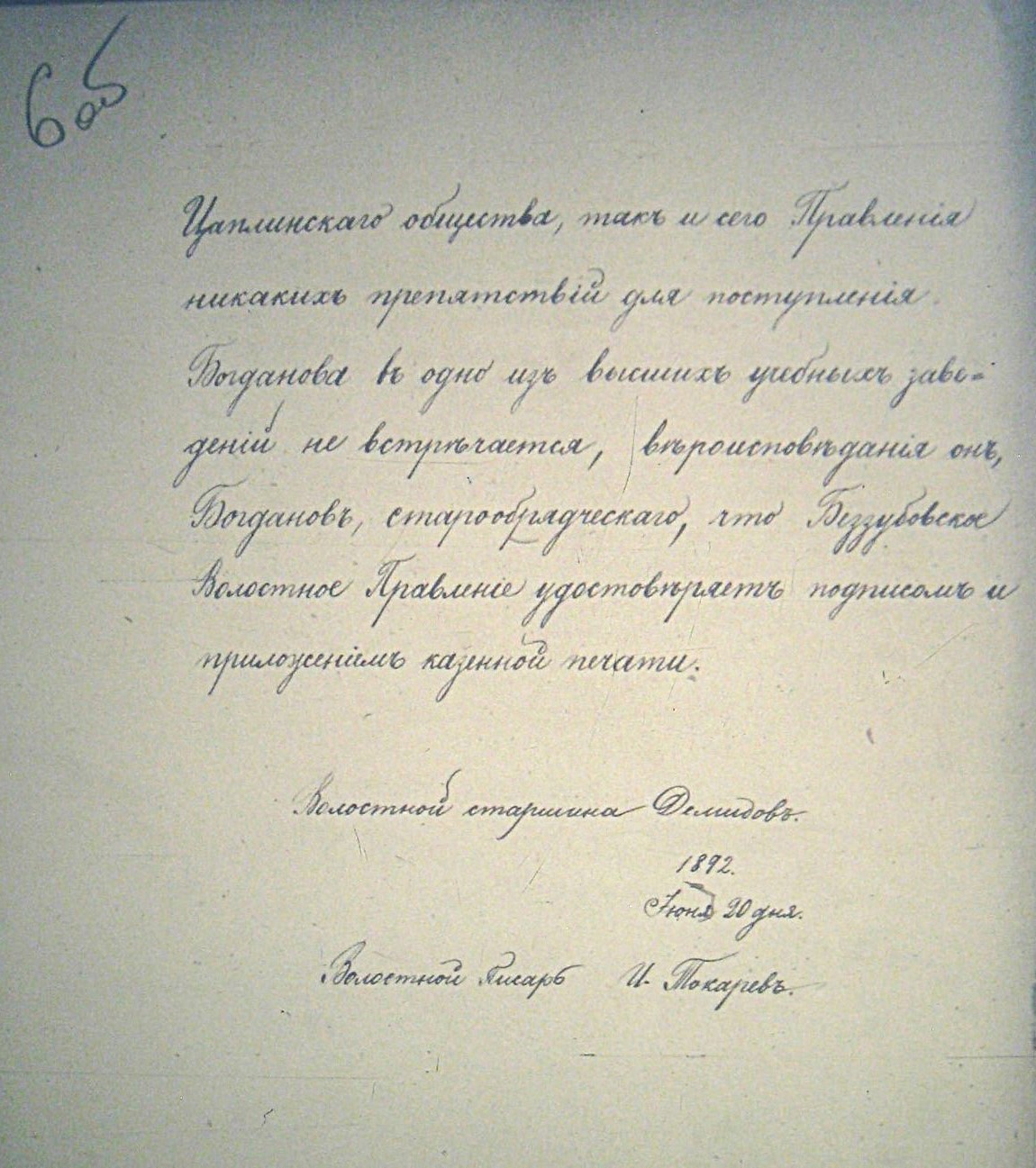

Дано сие на предмет представления в учебное заведение крестьянскому сыну Московской губернии Богородского уезда Беззубовской волости деревни Цаплиной Науму Викулову Богданову в том, что он подлежит воинской повинности в 1896 году и по состоянию своему принадлежа к сельскому сословию Беззубовской волости, значится по семейному списку записанным под № 156, рожденный в 1875 году. Со стороны как Цаплинского общества, так и сего Правления никаких препятствий для поступления Богданова в одно из высших учебных заведений не встречается, вероисповедания он, Богданов, старообрядческого, что Беззубовское Правление удостоверяет подписом и приложением казенной печати.

Волостной старшина Демидов. 1892 июня 20 дня. Волостной писарь И. Токарев

В университете Наум Викулович также изучал арабский язык, историю Востока, турецкую каллиграфию, богословие и международное право.

В том же личном деле студента Наума Богданова содержится духовная выпись о рождении:

«Дана сия прихода нашего крестьянскому сыну Московской губернии Богородского уезда Беззубовской волости деревни Цаплиной Науму Викулову Богданову в том, что он родился в 1875 году ноября 26 дня и как старообрядец в метрических книгах нигде не значится, а значится только в духовных ведомостях, в том удостоверяем своим подписом и приложением духовной печати.

Московской губернии Богородского уезда Воскресенской села Гуслиц церкви священник Василий Соколов, псаломщик Петр Воскресенский.

Июня 14 дня 1890 года».

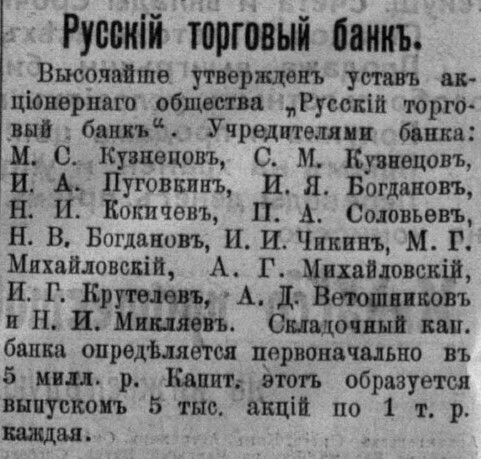

Проживал Наум Викулович у своего родного дяди Исидора Яковлевича Богданова, владельца Санкт-Петербургской Пуговичной мануфактуры и попечителя Громовского старообрядческого кладбища, сначала на Лиговке, 21, позднее на Невском, 111. В 1911 году они выступали учредителями Русского торгового банка наряду с такими известными личностями, как Кузнецов, Пуговкин, Крутелев и многими другими. Об этом писала газета «Коммерсант» от 15 апреля 1911 года в одном из своих подзаголовков.

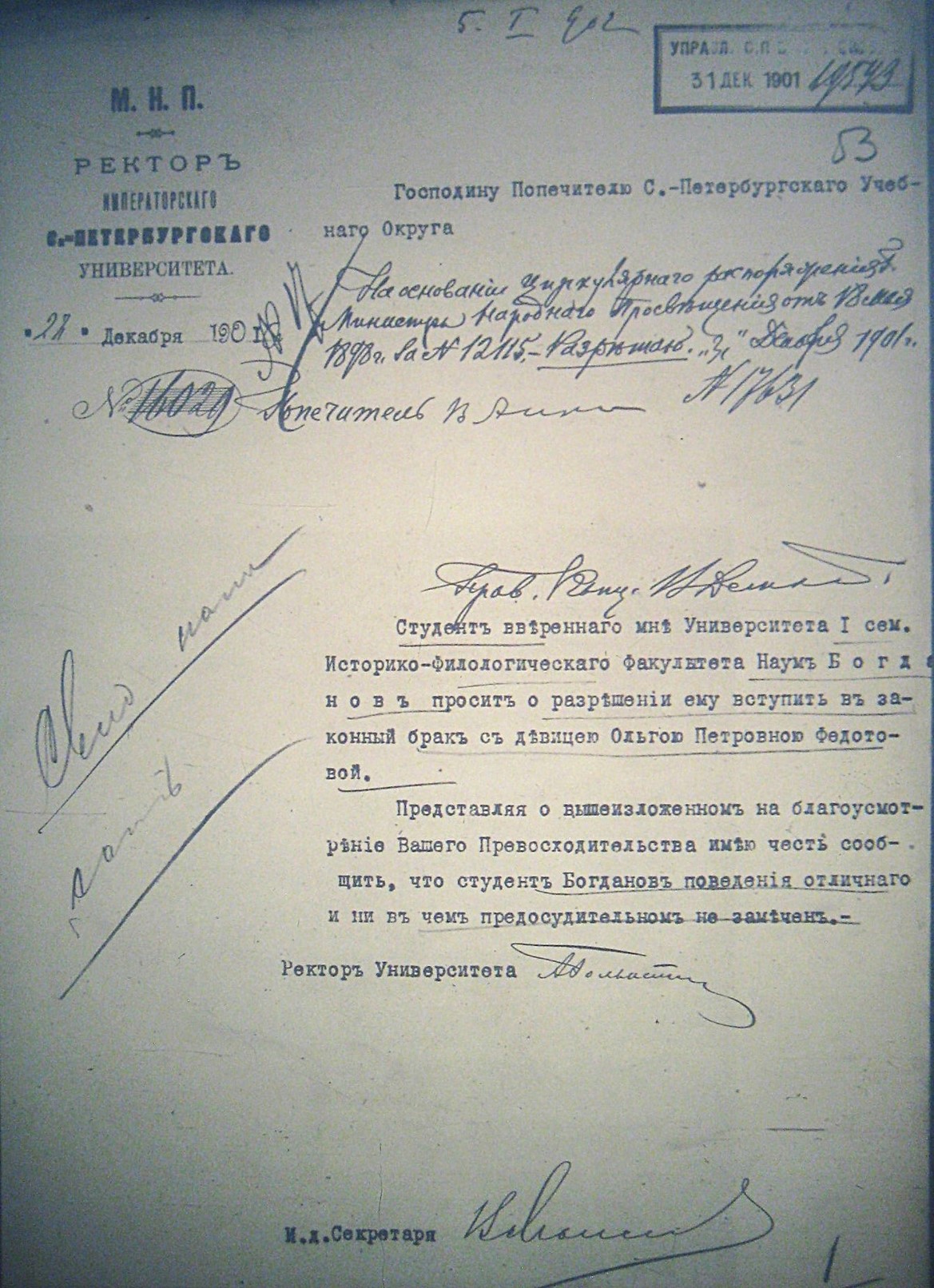

Женой Н. В. Богданова была Ольга Петровна Федотова, родом из Саблино Царскосельского уезда.

«Его Превосходительству Господину Ректору Санкт-Петербургского Императорского Университета

Студента Историко-филологического факультета

Наума Викуловича Богданова

Прошение

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о разрешении вступить мне в брак в январе/феврале наступающего 1902 года с царскосельскою мещанкою Ольгой Петровною Федотовой.

Наум Богданов,

Санкт-Петербург 18-го декабря 1901 г.»

В сентябре 1902 года Наум Богданов просит уволить его из числа студентов университета и получает выпускное свидетельство.

В 1914 году умирает дядя Исидор Яковлевич Богданов, наступают тревожные годы революции и смены власти, в 20-ые годы Наум Викулович занимается преподавательской деятельностью и служит в Обществе взаимного кредита.

Из автобиографии Наума Викуловича Богданова во время его работы в Академии наук в 1930-ые годы:

«Мне 63 года. Окончил среднее учебное заведение, где получил первое знакомство с иностранными языками, также с древними (греческим, латинским). Изучение языков продолжалось на историко-филологическом факультете здешнего университета, здесь я пробыл один год. Затем вступил на путь самообразования, продолжая изучение языков, а также других предметов.

Работать начал с 1896 года. Служил по большей части конторщиком и счетоводом. Кроме того, давал уроки иностранных языков, и выполнял переводы с языков.

В 1928 году сотрудничал в журнале „Вестник знания“, работал по составлению англо-русского морского словаря. Сдал в Военно-морскую академию в 1930 году слова на букву А и слова на букву S.

В 1934 году начал работать в издательстве Академии Наук. Здесь был переводчиком на иностранные языки для журнала „Доклады академии Наук“. Затем был корректором. По договору с издательством Академии Наук сдаю (в декабре 1938 г.) выполненный мною труд „Английская корректура“ (руководство), собрал материал для анализа графики и названий некоторых греческих букв и для палеонтологического анализа некоторых слов русских, греческих, латинских, английских, французских, немецких, египетских. Собрание материалов и обработка их продолжается, готовлю несколько статей. Н. Богданов».

Увлечения Наума Викуловича были разнообразны. Он написал 93 статьи об изотопии всех элементов Периодической системы Д. И. Менделеева, ряд статей, опубликованных в журнале «Вестник знания» в 1928 году по истории материальной культуры, путешествиях. Многие статьи Наума Викуловича остались в рукописях.

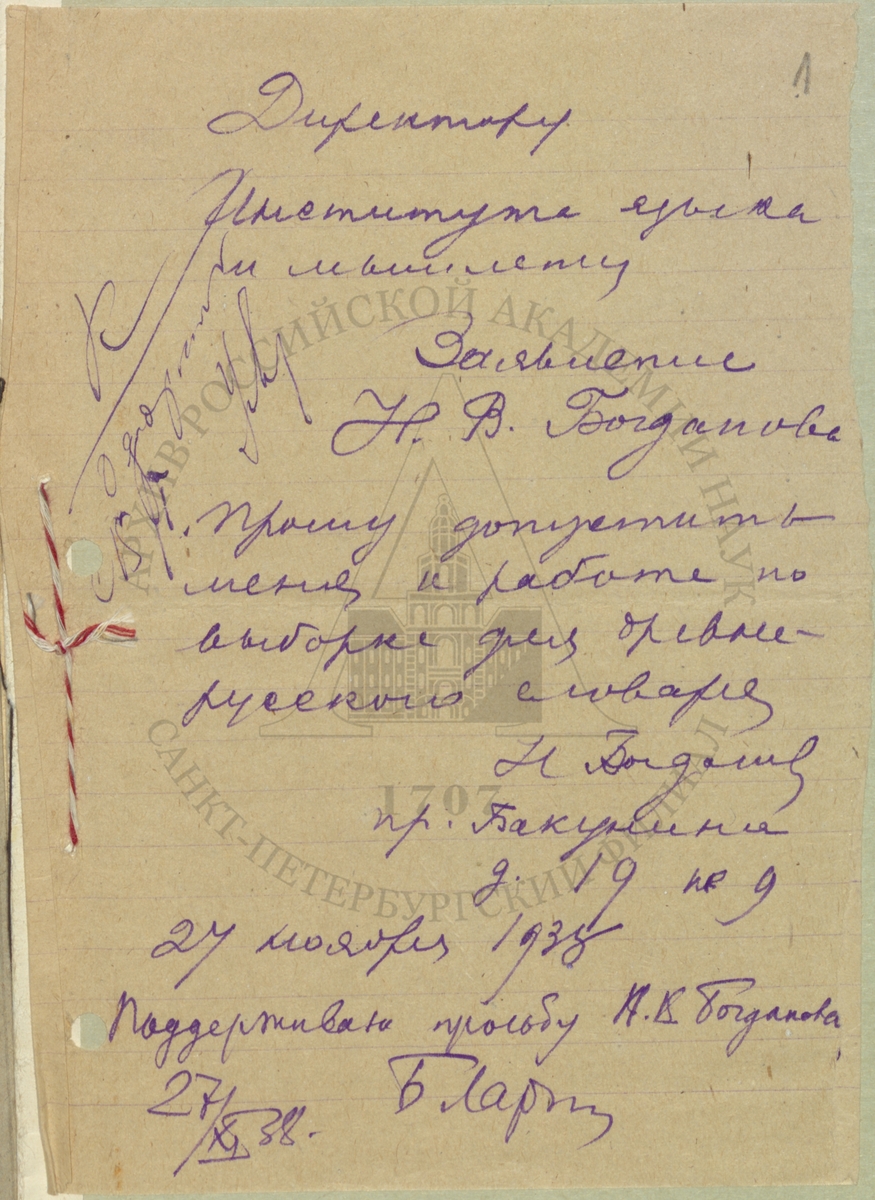

27 ноября 1938 году он пишет заявление директору Института русского языка и мышления:

«Прошу допустить меня к работе по выборке для древнерусского словаря. Н. Богданов

Пр. Бакунина, д.19, кв. 9».

В рукописной древнерусской картотеке (более известной как Картотека ДРС) с января 1939 г. по октябрь 1941 г. в качестве внештатного выборщика он расписал более 7 тысяч карточек, в том числе следующие памятники: ААЭ I (Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедицией Академии наук. В ААЭ опубликовано 1420 документов: договорные грамоты великих и удельных князей; жалованные, тарханные, губные, таможенные, уставные, судные грамоты; материалы приказного делопроизводства. Около половины всех изданных актов происходят из синодальных, епархиальных, монастырских и церковных хранилищ, наиболее значительные комплексы взяты из архивов Троице-Сергиева, Кириллова Белозерского, Соловецкого в честь Преображения Господня монастырей), Акты Исторические, т. V, Житие Афанасия, Житие Бориса и Глеба, Житие Василия Нового, Житие Мефодия, Житие Нифонта, Минеи служебные, Послания Бегичева, Повесть о Меркурии Смоленском, Уставная грамота патриарха Иова, Слово похвальное Кириллу и Мефодию и другие.

О судьбе Наума Викуловича после начала войны ничего неизвестно, но вероятно, что он, как и двое его братьев, Клиент и Дорофей, погибли от голода в блокадном Ленинграде.

Комментариев пока нет