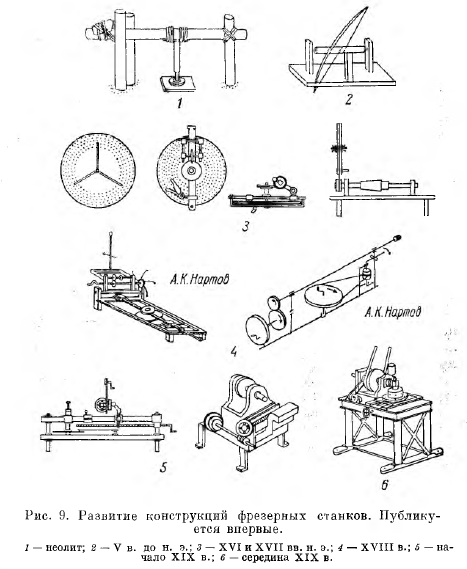

В ряду выдающихся представителей русской технической мысли и прикладной науки первой половины XVIII века особое место занимает Андрей Константинович Нартов, проводивший успешную новаторскую работу над созданием новых токарных станков, а также прославившийся изобретениями в области артиллерии, монетного производства и медальерного искусства.

В 2021 году исполняется 265 лет со дня смерти талантливого изобретателя. Технические новации XIX–XXI веков — паровая машина, электрогенератор, самолет, телевидение, компьютер — без изобретения А. К. Нартова не смогли бы осуществиться, так как не было бы точных металлорежущих станков.

Личный токарь Петра I

В отечественной историографии биография А. К. Нартова, как одного из крупных деятелей русской культуры первой половины XVIII века, получила определенное освещение в литературе [1]. Особый интерес представляют заграничная переписка А. К. Нартова с Петром I, где представлены итоги пребывания А. К. Нартова в европейских странах, а также собственноручно написанная им биография [5].

Андрей Константинович родился в Москве 28 марта 1693 года. Вероятнее всего, Нартов принадлежал к посадскому сословию [4]. Первая веха творческой биографии Нартова приходится на 1705–1712 годы и связана с периодом его обучения в Навигацкой школе в Москве. В 1705 году в возрасте двенадцати лет уже работал токарем (рабочим по обработке резанием вращающихся заготовок металла) в мастерской при московской школе математических и навигационных наук — первом техническом учебном заведении в России. Навигационная школа не была замкнутым учебным заведением, в нее принимались школяры из всех сословий. Эти благоприятные обстоятельства дали возможность такому талантливому и жаждущему знаний юноше, как Нартову, получить начальные знания.

Эта школа была основана Петром I, последний часто навещал математико-навигацкую школу, в токарной мастерской которой для него изготовлялись станки, где он нередко и сам работал. Своим мастерством, увлеченностью и преданностью своему делу Нартов удивлял не только мастеров-токарей, но и привлек внимание самого царя Петра I, который ценил в людях стремление к знаниям. В 1712 году Петр I вызвал Андрея Нартова в Петербург, где определил его в собственную «токарню». В начале XVIII века увлечение токарным искусством было модным среди дворянства, безусловно, токарное ремесло имело и практическое значение. Это был один из основных путей распространения передовой техники. Вместе с токарным искусством распространялись связанные с ним ремесленные навыки и технические знания.

Нартов попал в среду первоклассных токарных «художников». Руководил придворной мастерской знаменитый Франц Зингер, по происхождению немец из Гамбурга. Благодаря своему таланту А. К. Нартов долгое время работал в царской токарной мастерской. Многие дела Петр I решал за токарным станком в присутствии Нартова. Нартов стал личным токарем царя, готовившим ему работу за токарным станком, общение Петра и Нартова сделалось почти повседневным. Вообще, Нартову везло в жизни в отношении общения с незаурядными людьми: в юности — Л. Ф. Магницкий, русский математик, автор первого в России учебного пособия по математике, затем Петр I, в заграничной командировке он проходил обучение у Пьера Вариньона, выдающего французского математика и механика. Это общение оставило неизгладимые следы в характере и развитии такого восприимчивого и талантливого человека, каким был Андрей Нартов.

Командировка в Европу

К 1718 году относится большое событие в жизни Нартова — он получил длительную заграничную командировку. Основной задачей было получение новейших достижений машиностроения в Англии и Франции. Он должен был прежде всего собрать материалы о токарных станках и других машинах, закупать машины и их чертежи, инструменты и техническую литературу, приглашать на службу новых мастеров.

Андрей Нартов отправился из Петербурга в Берлин. Здесь он обучал токарному искусству немецкого короля Фридриха Вильгельма I. Он привез из Петербурга токарный станок, после осмотра которого немецкий король признал, что «у нас в Берлине такой машины нет» [4].

Затем Нартов побывал в Голландии, в Англии и во Франции. В Англии Нартов прожил около девяти месяцев. Оказалось, что токарные мастера, как замечает сам Нартов, не превосходят русских, а машиностроители не могут изготовить станков, чертежи которых Нартов привез с собой. Но в других областях техники — в изготовлении точных приборов, инструментов кораблестроения, судостроения, монетном производстве — в Англии Нартов увидел машины, неизвестные в России. К ним относилась особая конструкция токарно-винторезного станка, зуборезно-фрезерный станок, особые конструкции прокатных вальцов и прессов для обработки металлов [4]. Нартов приобретал в Англии техническую литературу и для себя лично (Нартов владел английским языком), иногда и за счет экономии в пище.

Итоги пребывания Нартова в Англии суммированы им самим в письме к Петру I от 20 марта 1719 года. Письмо является прекрасным образцом делового письма, факты излагаются ясно и просто, что отличает его от штампов, принятых в челобитных. Отрывок из письма:

«…При сем вашему царскому величеству доношу, что я здесь таких токарных мастеров, которые превзошли российских мастеров, не нашел и чертежи машинам, которые ваше царское величество приказал здесь зделать, я мастерам казал и оные зделать по ним не могут… Я многие вещи здесь нашел, которых в России ныне не находится… Я ныне вашему царскому величеству объявляю, что я здесь присмотрел:

1. Машину, которая нарезовает лехким способом железые шурупы для монетных дел.

2. Машину, которая тянет свинец и надлежит ко адмиралтейству…» [3].

18 октября 1718 года Нартов приехал в Париж. Здесь он знакомился с производством, посещал монетные дворы, мануфактуры, проходил обучение при Академии наук под руководством математика Вариньона и астронома де Лафая.

Зарубежные поездки А. К. Нартова в Пруссию, Францию и Англию, устроенные по инициативе Петра I, в частности встречи с передовыми людьми, обогатили его новейшими знаниями в области технических наук и познакомили с достижениями европейской технической мысли. После возвращения в Россию он широко применял опыт европейских стран в своей творческой деятельности.

Уникальные изобретения

В 1718 году Нартов изобрел уникальный, единственный на тот период станок с суппортом для вытачивания сложнейших рисунков «роз» на выпуклых поверхностях. До изобретения Нартова при работе на станке резец зажимали в специальную поддержку, которая передвигалась вручную, или же мастер держал резец в руке [4]. И качество изделия целиком зависело от руки токаря. Нартов изобрел механизированный суппорт, принцип действия которого не изменился и до сегодняшнего дня. Суппорт (от английского и французского support, от позднелатинского supporto — поддерживаю) — узел, предназначенный для крепления и ручного либо автоматического перемещения инструмента. Например, в автомобиле суппорт предназначен для крепления тормозных колодок.

Заведующий царскими мастерскими

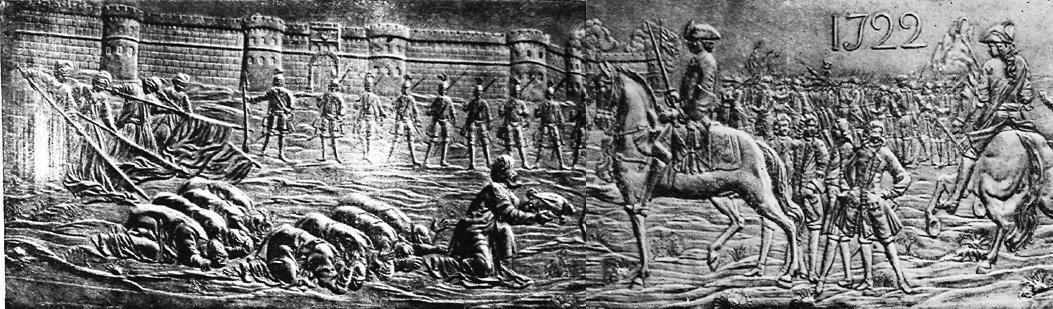

Когда Нартов в 1720 году вернулся из заграничной поездки, Петр I назначил его заведующим царскими токарными мастерскими. В этих мастерских Нартов за короткий срок создал целую группу новых оригинальных станков. На 1725–1750-е годы пришелся период наиболее результативной и плодотворной работы А. К. Нартова, так как именно в этот период созданы наиболее значительные его изобретения: станок для сверления пушек 1738 г., скорострельная мортирная батарея 1741 г., усовершенствование новых способов отливки пушек и заделки раковин в каналах стволов орудий, токарно-копировальные станки и другие механизмы.

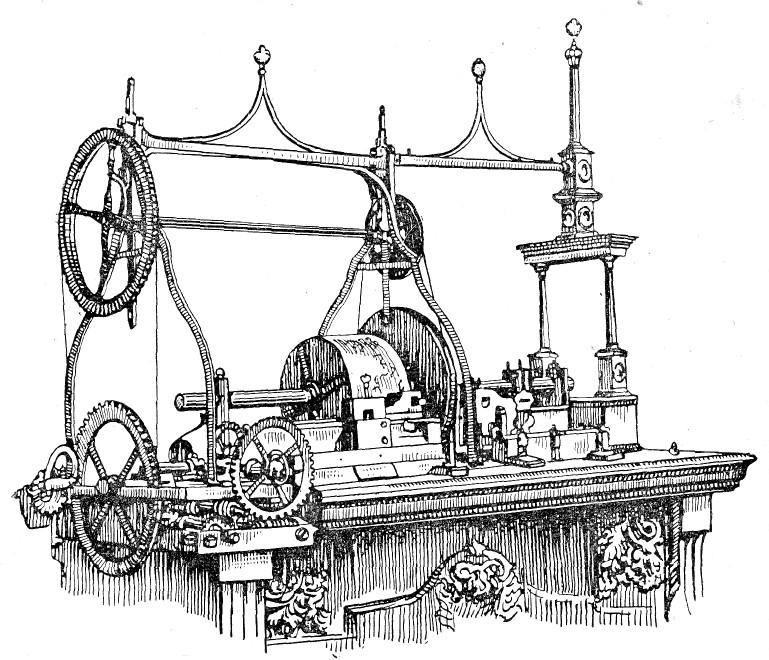

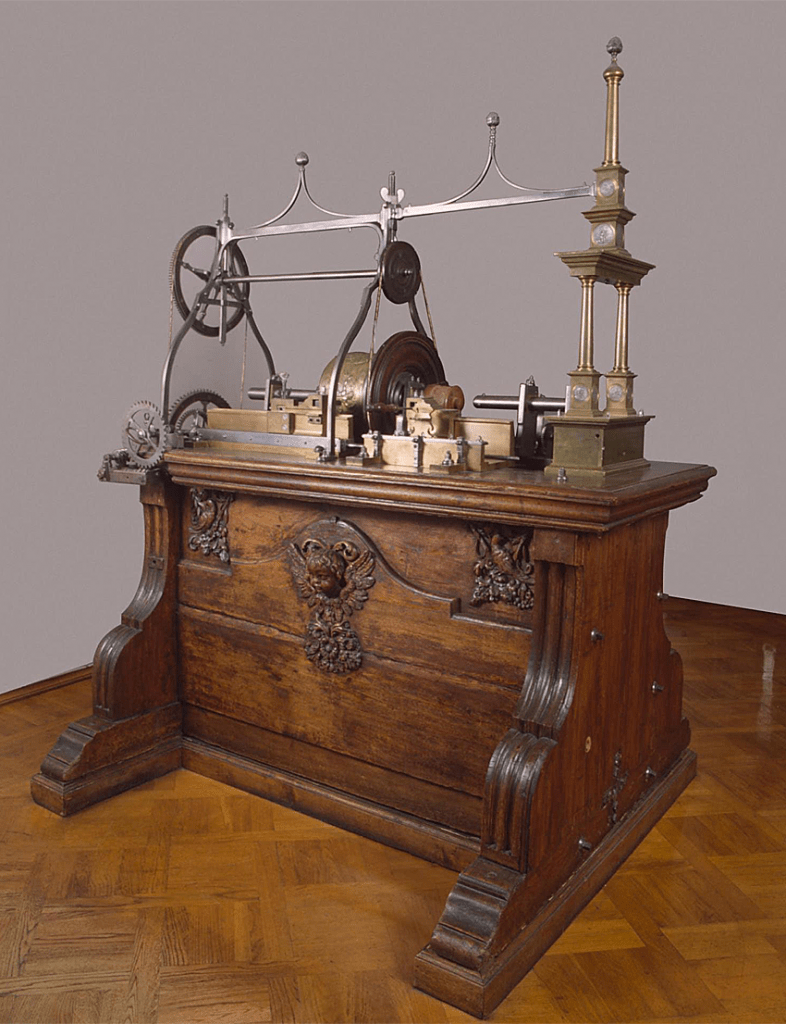

Долгое время считалось, что только в конце XVIII века англичанин Генри Модсли первым изобрел суппорт, но на самом деле это право принадлежит Нартову. В Национальном хранилище искусств и ремесел в Париже стоит русский токарно-копировальный станок, на котором Нартов демонстрировал свое искусство президенту Парижской академии наук Биньону. В Эрмитаже есть целая группа металлообрабатывающих станков, созданных Нартовым в первой четверти XVIII века.

Андрей Нартов создал разнообразные станки с суппортами, заменяющими человеческую руку, что позволяет автоматически выполнять сложные и тонкие операции по обработке металла, которые высоко превосходят работу, проделанную резцом в руках человека.

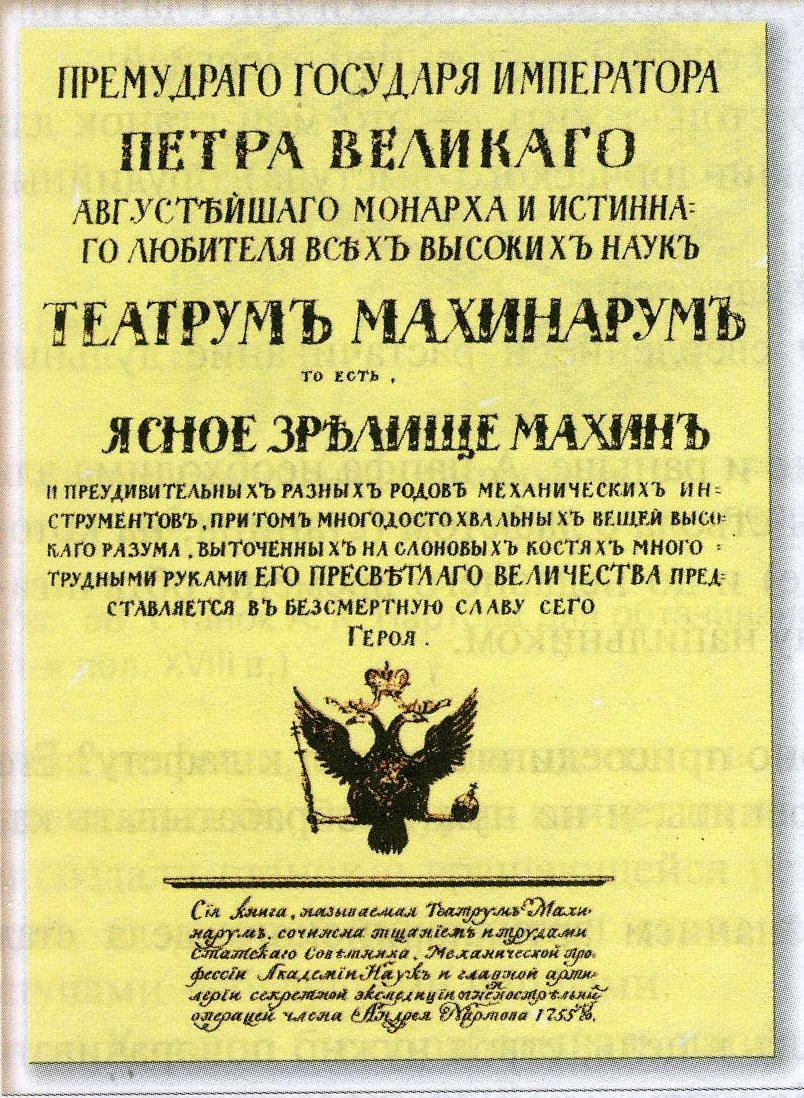

Гений А. К. Нартова как исследователя и писателя проявился в написанном им произведении «Театрум махинарум или Ясное зрелище махин», представлявшем собой рукописную книгу в парчовом переплете с золотым обрезом формата 528×363 мм. В ней 104 листа, из них 24 заполнены текстом, остальные — таблицы: рисунки станков, инструментов и вытачиваемых из них художественных изделий [2]. В книге подробно и профессионально дано описание копировально-токарных, токарных, винторезных, зуборезных, сверлильных станков и прессов, с высокой точностью выполнены иллюстрации. А. К. Нартов разработал целую систему теоретических положений и практических решений для проектирования и строительства машин.

Будучи талантливым художником, Андрей Константинович на своих станках создавал красивые бокалы, вазы, светильники, настенные и настольные предметы интерьера. Незначительная часть их сохранилась в Эрмитаже, но большая часть произведений токарно-прикладного искусства, созданных Нартовым, утрачено. В 1723 году А. К. Нартов приходит к мысли, что в России необходимо создать особую «Академию разных художеств». Проект Академии он представил Петру I в 1724 году. [4].

К «художествам» относились все прикладные знания из области механики, архитектуры, строительного дела, гравирование, ваяние, живопись, ремесла. По замыслу А. К. Нартова, задуманная им Академия художеств должна была стать центром технических знаний и готовить специалистов в этих областях.

Перемены после смерти Петра 1

А. К. Нартов тщательно продумал процесс образования, какие звания должны присуждаться, каким должно быть помещение. Петр I лично рассмотрел проект и дополнил перечень специальностей, даже поручил разработать проект здания Академии художеств. Однако смерть Петра I остановила реализацию этой идеи. Позже, в 1737 и 1746 годах, Нартов вновь поднял перед Сенатом вопрос о создании Академии художеств, но никаких результатов это не принесло.

В 1724–1725 годах Нартов был на вершине своего успеха. Петр I собственноручно наградил его золотой медалью с изображением правителя. В 1724 году после двух дочерей у Нартова родился наследник, сын Степан, крестным стал сам император. Но в январе 1725 года жизнь А. К. Нартова резко изменилась, умер Петр I.

В правление Екатерины I Александр Меншиков стал решающей фигурой в государстве. «Личный токарь» Петра I, А. К. Нартов, знал слишком много тайн двора, о Меншикове в особенности. Однажды у него произошла стычка с Александром Меншиковым, после чего А. К. Нартов был вынужден покинуть царский дворец.

В 1726 году он был направлен в Москву, в Московский монетный двор, который находился в то время в крайне бедственном положении. Отсутствовало самое элементарное оборудование. Нартову пришлось налаживать технику монетного дела. Выяснилось, что даже весы для взвешивания металла были в непригодном состоянии, и ему пришлось создавать новые весы. Он изобрел и ввел в производство оригинальные гуртильные станки («гурт» — ребро монеты) и другие монетные станки. А. К. Нартов стал основоположником важнейшей для государства науки об измерениях — метрологии, тесно связанной с монетным производством. Он впервые в России создал и упорядочил образцовые меры длины и веса. В 1735 году он вернулся в Санкт-Петербург, где работал в Артиллерийском ведомстве и в Петербургской академии наук. Спроектированная и созданная им Катальная гора — одна из главных достопримечательностей резиденции императрицы Елизаветы Петровны — не имела аналогов в мире.

Неугасающий интерес, осознание важности своего дела способствовали тому, что А. К. Нартов притягивал к себе единомышленников — учеников и последователей. Непосредственно у него обучалось 29 учеников [1]. А. К. Нартов подготовил большую группу специалистов для секретных артиллерийско-технических работ. После смерти А. К. Нартова его ученики работали в арсеналах Петербурга, Москвы, Выборга, Риги. Младший сын А. А. Нартов продолжил работу по внедрению артиллерийской техники отца как офицер-артиллерист. А. К. Нартов как учитель ставил высокие требования к своим ученикам. Самым талантливым и восприимчивым учеником А. К. Нартова стал его сын Андрей Андреевич Нартов, который впоследствии заявил себя эффективным руководителем ряда центральных органов промышленности, был выдающимся деятелем русской культуры второй половины XVIII века.

Он занимал высокие посты президента Берг-коллегии, директора Горного училища, президента Вольного экономического общества, почетного члена Академии художеств, Шведской академии наук и т.д. Исследователь, чиновник, поэт, писатель, инженер, Андрей Андреевич Нартов сделал потрясающую карьеру и достойно продолжил дело своего отца.

Скончался Андрей Константинович Нартов 16 апреля 1756 года в Петербурге в чине статского советника. Его надгробие находится в Александро-Невской Лавре.

Вместо заключения

На формирование личности А. К. Нартова повлияли благоприятные исторические условия, связанные с начавшимися преобразованиями Петра I, и его врожденные способности, постоянное стремление учиться и овладевать новейшими достижениями отечественной и европейской научно-технической мысли, вопреки многочисленным житейским преградам. Неоценим его вклад в развитие отечественного и мирового станкостроения, медальерного искусства, монетного производства, артиллерии, а также в подготовку технических специалистов, продолжавших его начиная. Творческая биография А. К. Нартова заслуживает внимания в научных, образовательных и воспитательных целях.

Литература:

[1]. В. Н. Балканова: А.К. Нартов в отечественной историографии/Марийский археографический вестник. Йошкар-Ола, 2001. — Вып. 11.— С. 10–15.

[2]. А. Н. Евграфов, П. А. Андриенко: Вклад ученых Санкт-Петербурга XVIII–XIX веков в развитие теории механизмов и машин/Научно-технические ведомости СПбГПУ. № 4. 2016.

[3]. Ф. Н. Загорский: Андрей Константинович Нартов 1693–1756. Ленинград: Наука, 1969. 166 с.

[4]. С. В. Истомин: Самые знаменитые изобретатели России. Москва: Вече. 2002.

[5]. Материалы этой переписки частично опубликованы исследователем Ф. Н. Загорским. Он же впервые опубликовал текст автобиографии А. К. Нартова, написанный им в 1754 году для подачи в Герольдмейстерскую контору Сената.

Автор: Маргарита Лапина

Комментариев пока нет