В этом году исполняется 37 лет со дней «второго издания свободы совести» и духовного освобождения религии в СССР, а также 20 лет предстоятельства первоиерарха крупнейшего старообрядческого согласия Русской Православной старообрядческой Церкви митрополита Корнилия (Титова).

В далеком 1988 году, когда советские власти разрешили и даже профинансировали празднование 1000-летия крещения Руси, перспективы возрождения старообрядчества представлялись весьма радужными. К этому были все предпосылки.

Во-первых, старообрядчество издревле было самым пассионарным, активным и стойким духовным движением в истории русского народа.

Во-вторых, перед РПсЦ и другими согласиями в конце 80-х—90-х открывались невероятные возможности. После десятилетий безбожия граждане СССР были чрезвычайно восприимчивы к проповеди, особенно в регионах, где сохранялась историческая память о вере отцов и дедов, а в конце 80-х таких областей было множество.

В-третьих, синодальная Церковь, РПЦ, в тот момент, не имела такого большого влияния и конкурентных преимуществ, как сейчас. К середине 80-х годов на территории СССР было порядка лишь 6 тысяч приходов (большей частью в УССР). Численное преимущество от общего числа старообрядческих общин было сравнительно невелико.

В четвертых, что бы сегодня не говорили, а середине 80-х староверие не находилось в абсолютном информационном вакууме. Издания по истории старообрядчества, такие как «Житие протопопа Аввакума», «История Русской Церкви» Н. Никольского, бытоописательные романы «В лесах» и «На горах» П. Мельникова (Печерского), издавались в СССР многомиллионными тиражами. Очерки Василия Пескова «Таежный тупик» о жизни староверов Лыковых расходились в газете «Комсомольская правда» тиражом в 20 миллионов экземпляров каждый номер.

Однако дальше что-то пошло не так. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что к началу 2000-х годов староверие в общих чертах оставалось на той же ступени развития, как и в середине восьмидесятых.

Новый шанс появился в 2004-2007 годах, когда старообрядческим согласиям удалось, наконец, наладить взаимодействие со светскими институтами: властью, как центральной, так и региональной, с гражданскими и общественными деятелями, научным сообществом. После визита президента Российской Федерации на Рогожское в 2017 году государство стало активнее помогать в восстановительно-реставрационных, просветительских, научных и других проектах. Наступило время грантов, международных старообрядческих форумов и симпозиумов.

Однако при внешнем блеске подобных мероприятий и медийных достижений трудно заявить о значительном численном росте староверческих общин. К сожалению, нельзя и сказать о росте его духовного влияния на умы сограждан, хотя такая концепция тоже казалась актуальной — при небольшой численности староверие могло быть активным и пассионарным меньшинством.

Есть целый комплекс причин, которые, как видно по опыту последних десятилетий, кроются не во внешних препятствиях, гонениях и препонах, а во внутренних проблемах. Рассмотрим некоторые из них на примере Русской Православной старообрядческой Церкви.

Проблема образования

Первая из текущих и десятилетиями не решенных проблем — это низкий уровень образования как духовенства, так и мирян, что не позволяет полноценно осознать и репрезентовать собственную идентичность, выйти на конкурентный интеллектуальный уровень, давно достигнутый в других конфессиях. Эта проблема обсуждается почти четыре десятилетия, но шагов по ее решению предпринимается крайне недостаточно.

Открытое в 2004 году старообрядческое Московского Духовное Училище ныне пребывает в бедственном состоянии. Несмотря на решение Освященного собора 2009 года о необходимости государственной регистрации училища, оно до сих пор не получило ее. Следовательно, дипломы училища годятся только для внутреннего использования.

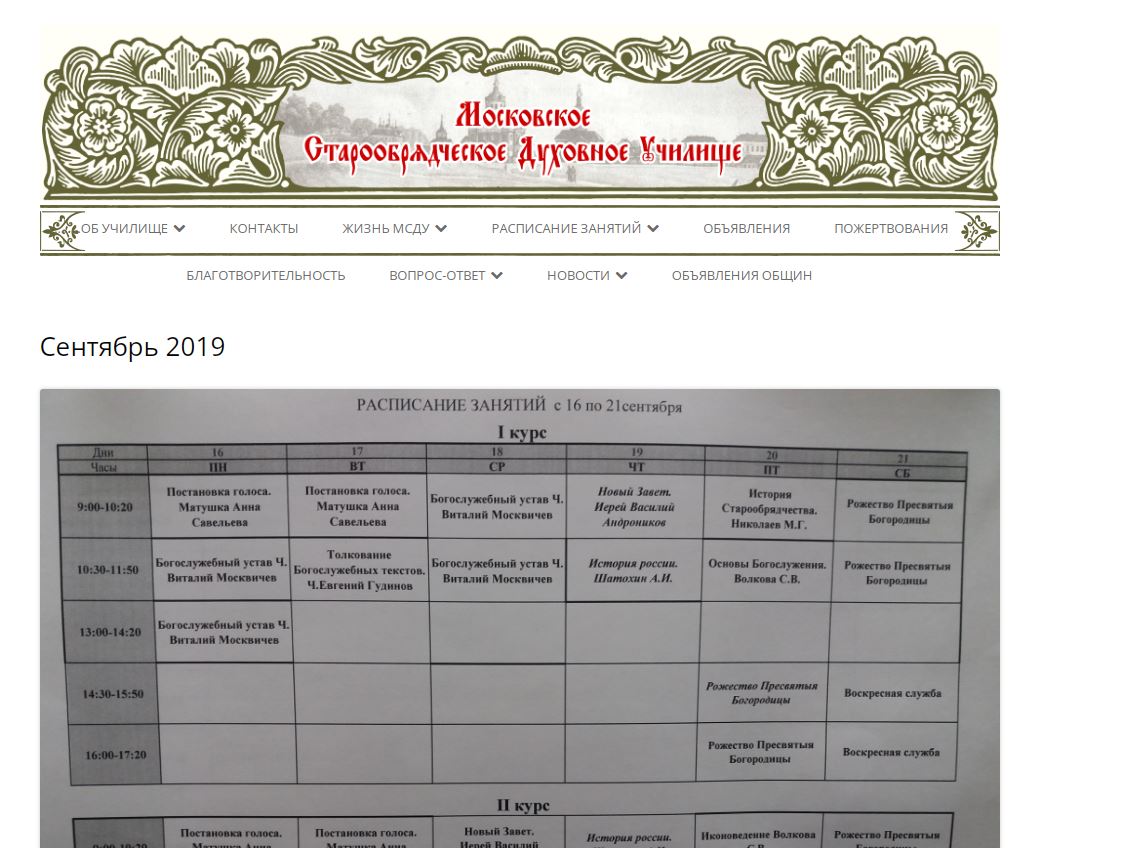

После смены руководства и преподавательского состава училища в 2014 году количество предметов и длительность обучения сократились, снизилось и качество преподавания. Официальный сайт училища, судя по расписанию занятий, обновлялся в последний раз в 2019 году. Ничего не известно о каких-либо учебниках или научных изданиях, подготовленных в стенах МСДУ. Нет там курсов повышения квалификации для священнослужителей, которые ранее проходили на базе МСДУ.

В феврале 2019 года на Совете Митрополии было принято решение о создании старообрядческого института имени протопопа Аввакума. В реальности его создание обсуждается уже 6 лет, сменилось несколько директоров, но в полностью отреставрированном здании дореволюционного института никаких занятий до сих пор нет. Нет преподавателей, нет учебников, нет учебных планов. Единственным достижением, связанным с институтом, стала торжественная установка памятника протопопу Аввакуму у дверей пустующего учебного заведения. Сам институт прошёл государственную регистрацию, но не как учебное заведение… а как некоммерческая организация. Как сообщают государственные органы, «по состоянию на 31.12.2024 чистые активы НКО равны нулю».

Хотя путь к получение полноценного образования на поверхности. Он обсуждался, но не удостоился должного внимания. Так студенты старообрядческого института могли бы зачисляться в подходящие профильные государственные учебные заведения и там получать часть знаний, необходимых для получения госдиплома. Занятия собственно по церковным предметам могли проходить на самом Рогожском. Или на том же Рогожском мог быть открыт филиал подходящего учебного заведения.

В области начального образования ситуация немногим лучше. Действуют, благодаря единичным местным энтузиастам, разного рода воскресные школы, но единой программы не существует. Положение могли бы исправить учебники по церковным и историческим дисциплинам. Их можно было использовать не только в церковных школах, но и в домашнем обучении. Такие учебники могли быть полезными и не старообрядцам, у которых нет времени на изучение всего массива научной литературы.

Но, к сожалению, за сорок лет религиозных свобод не нашлось возможности подготовить даже учебник по истории Русской Православной старообрядческой Церкви.

Отсюда «растут ноги» и у кадровой проблемы. И не только потому, что многим священнослужителям не хватает должных знаний, а потому что молодежь совершенно не готова вступать на путь церковного служения по причине отсутствия всякой мотивации, появление которой невозможно без достойного образования и воспитания. Это и приводит к дефициту священнослужителей, о котором говорят практически на каждом Освященном соборе. Интересно, что общее число ныне здравствующих священников РПсЦ сопоставимо с началом XIX века, когда еще не существовало старообрядческой иерархии.

Продолжение следует

Автор: Леонид Годунов

Комментариев пока нет