С 26 по 28 июня 2025 года в Ростове Великом, в государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль», состоялась научная конференция «Основа иконы: разнообразие нетрадиционных материалов и техник». Об этом высоком научном форуме, проходящем тщанием Ферапонтовского общества сохранения и изучения памятников древнерусского искусства, мы рассказывали неоднократно.

Количество участников конференции неуклонно растет, развивается и обогащается концепция. Это уже не только доклады представителей научного сообщества, но и впечатляющие выставки, мастер-классы церковных ремесел и даже музыкальные представления с аутентичным исполнением старинной музыки. Тем не менее, сохраняется центральная идея мероприятия — участие в конференции всех представителей иконоведческого сообщества: теоретиков и практиков, коллекционеров и учёных, независимых исследователей, антикваров, краеведов, реконструкторов разных направлений древнерусского и церковного искусства.

Конференция имеет международный характер. Среди ее участников — исследователи из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в конференции приняли участие более 50 представителей исследовательского сообщества.

Бессменным ведущим конференции выступил видный специалист в области русской иконы Михаил Алексеевич Чернов (Музей истории и культуры староверия, Боровск — Москва)

Открывая мероприятие, директор Музея Ростовского кремля Никита Аникин отметил:

«Эта конференция — не рядовое, а весьма значимое событие в культурной жизни Ростовского кремля, а, соответственно, и Ростова Великого, потому что наш музей является центром культурной стороны городской жизни. Для нас очень важно сочетание научной значимости конференции и просветительского эффекта, которое даёт как раз вот такая двойственность этого проекта, сочетающего научную конференцию и публичную выставку. Для нас очень важно, что исследователи, коллекционеры не просто рассказывают о своих собраниях, но привозят и показывают редкие, порой уникальные экспонаты. Просветительская функция музея не менее, а даже более значима, чем, собственно, научно-исследовательская».

Также перед участниками конференции выступил председатель Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви — Алексей Безгодов:

«Да, староверы 300 лет сохраняли старую икону, старую книгу, другие древнерусские церковные традиции. Но собственных старообрядческих интеллектуальных ресурсов сейчас недостаточно для того, чтобы изучить и осмыслить это огромное наследие. А важной задачей является дальнейшее развитие этого наследия, репрезентация его для наших староверов, особенно его новых поколений. В этой ситуации ученые могут нам прийти на помощь, они помогают нам это все это исследовать, изучать, атрибутировать. Через конференции, через альбомы, через сборники статей нам предлагают уже готовый, наработанный десятилетиями материал, который мы должны изучать, на его основе делать в том числе и учебные пособия. Рассказывать это не только нашим христианам, нашим прихожанам, но и всему обществу».

Центральным событием конференции стало торжественное открытие выставки, посвященной редким и уникальным формам иконного искусства — «Основа иконы: разнообразие нетрадиционных материалов и техник». Оно состоялось в здании Конюшенного двора музея-заповедника «Ростовский кремль».

Экскурсию-лекцию по этой, без преувеличения, уникальной в своем роде выставки провела кандидат искусствоведения Ирина Злотникова (АRT экспертиза, Брянск).

В ней Ирина Владимировна рассказала о самых разных материалах и способах изготовления иконных изображений:

«В качестве основы для иконного образа, исходя из Догмата VII Вселенского собора, могла быть использована не только деревянная основа, предполагавшая традиционную технологию изготовления иконы (левкас, паволоку и натуральные пигменты). В качество основы могли быть использованы самые различные материалы, которые можно разделить на две основные группы. Первая естественные (природные) материалы дерево, камень, кожа, кость, раковина (перламутр). Вторая группа искусственные (рукотворные) материалы. Это ткань, металл, стекло, бумага, керамика.

Икона на камне могла быть выполнена в технике резьбы, росписи или смешанной технике — раскрашенная резьба.

Резные иконы на камне — образцы мелкой каменной пластики — представительная часть художественного наследия Древней Руси. Активное развитие русской каменной пластики малых форм началось в XIII веке. Размеры мелкой каменной пластики чаще всего составляют 5×7×0,8 см. Встречается около 20 повторяющихся форм, самая частая из них — прямоугольная. К числу каменных икон крупных форм относятся иконы-валуны — рельефные и раскрашенные образы святых на больших камнях, которые были обнаружены только на территории проживания славян, преимущественно восточных. Иконы-валуны остаются мало исследованными. Возможно, что они предназначались для молитвы путников, поскольку валуны, как правило, лежали при дорогах, а также служили указателями до ближайших селений.

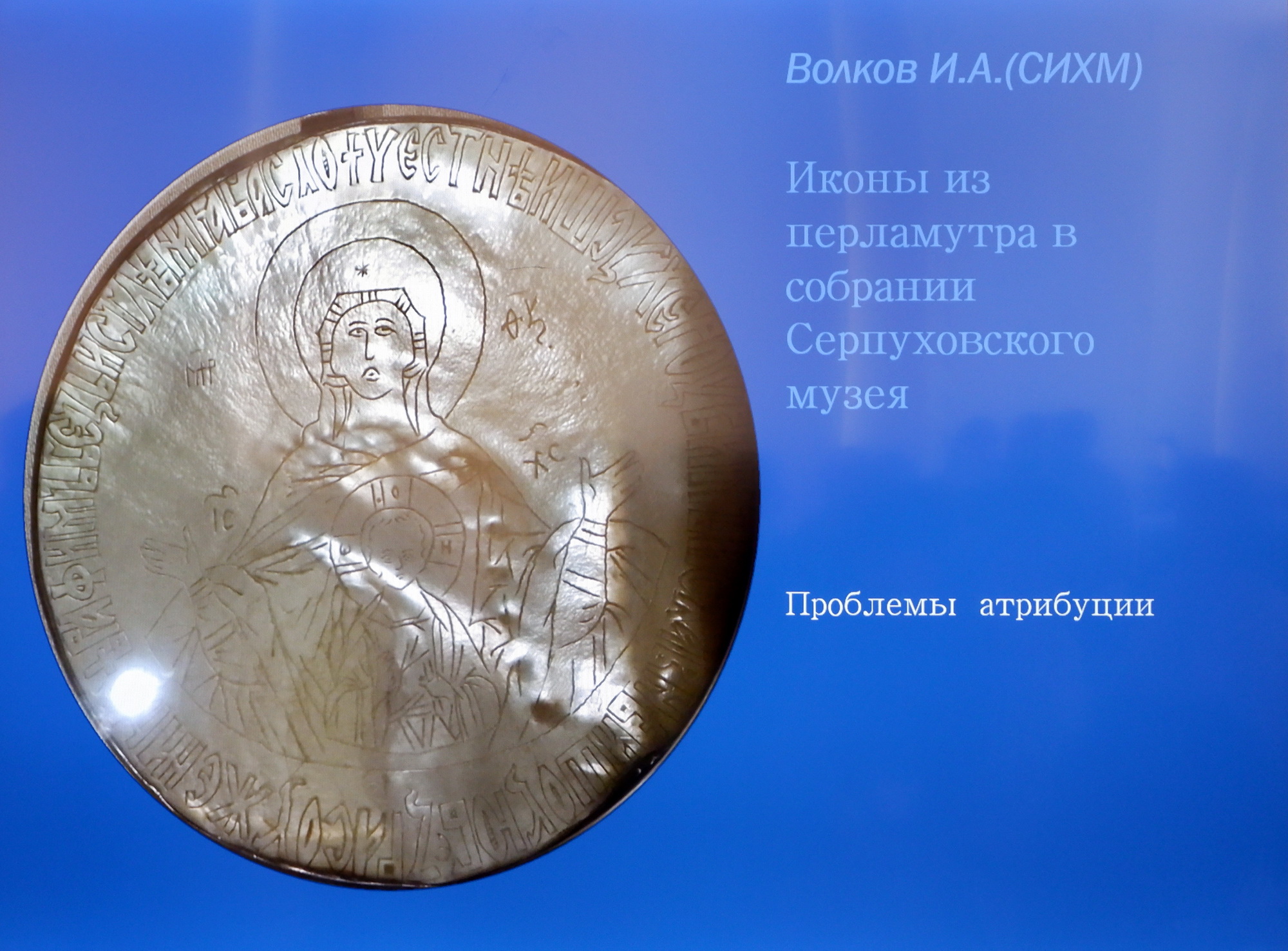

К числу исторических материалов относился и перламутр, так как раковина считалась символом Марии, выносившей, подобно драгоценной жемчужине, в своем чреве Христа. Как олицетворение водной стихии, раковина являлась символом Крещения. Именно поэтому на раковинах преобладают сюжеты Рождества Христова и Крещения Господня.

В качестве основы для создания иконного образа использовали также различные виды кости: слоновая кость, цевка (кости крупного рогатого скота и птиц), рыбья кость. Иконы на рыбьих костях — самые необычные евлогии из Святой Земли. Это изображения на черепах рыб из водоемов, упоминаемых в Евангелии и связанных с земной жизнью Христа. Как правило, в качестве основы использовали череп сома, выловленного в Тивериадском море.

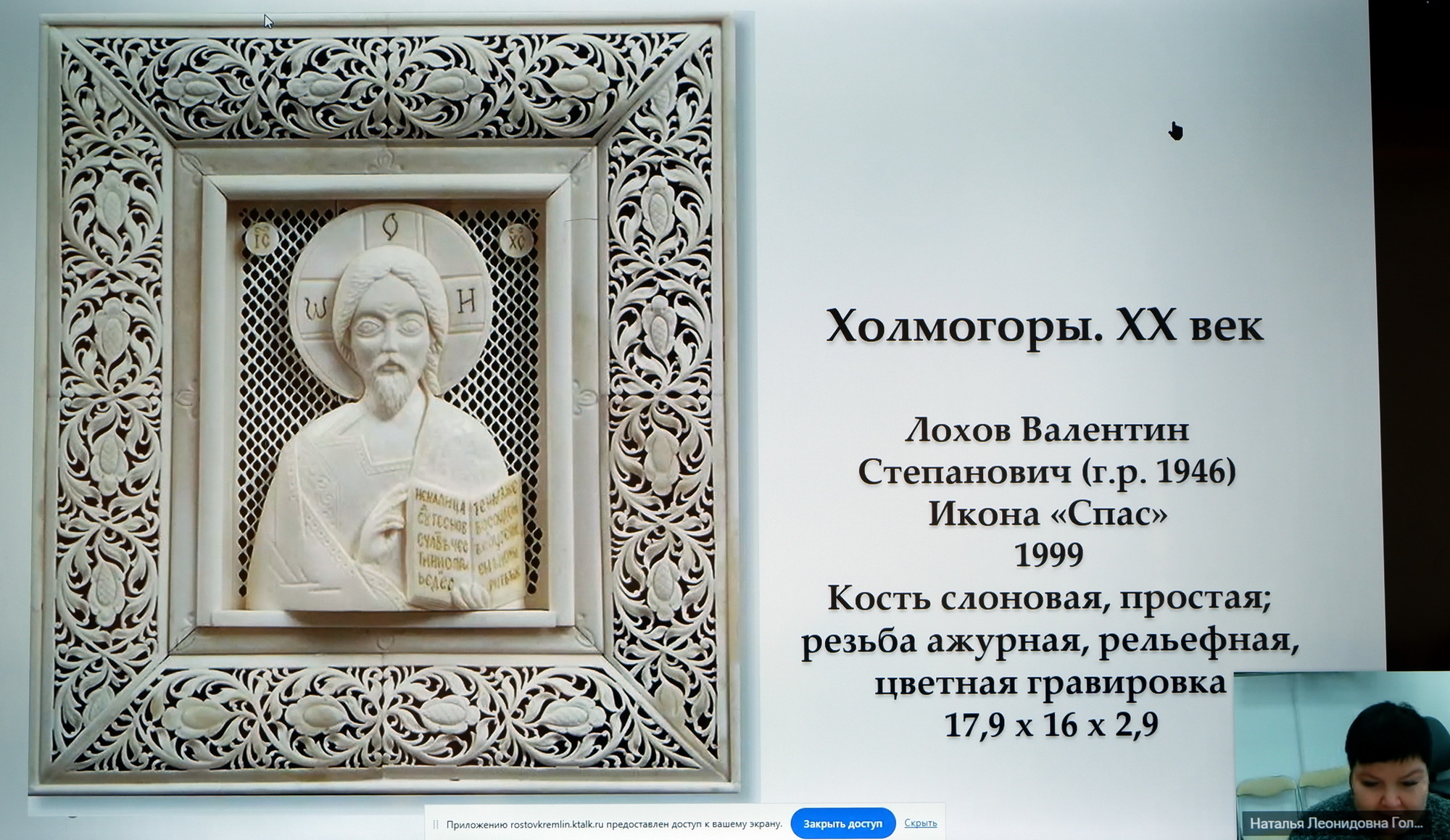

В России резьба резали изображения в технике низкого и высокого рельефа, а также ажурной резьбы «на проем» из бивня мамонта, клыка моржа, зуба кашалота и цевки. С XVI века Холмогоры — известный центр косторезного искусства на Русском Севере. XVIII столетие — период расцвета этого промысла, когда изготавливалось множество утилитарных предметов (ларцы, бюро, шкатулки, вазы, кубки, веера, гребни, игольники), а также предметы церковного обихода — иконы, распятия, кресты, панагии.

Дерево служит основой для рельефной иконы и скульптуры. Для их изготовления использовали чаще всего местные породы: липу, сосну, березу, ольху, осину. В редких случаях применяли привозной материал: кипарис, можжевельник, тис, грушу. На Руси резные иконы появились с XI в., период их расцвета пришелся на XV — XVII столетия. В середине XVII века, согласно реформе патриарха Никона, запрещалось изготавливать и держать в храмах, а также в своих домах объемные иконы и скульптуры.

Указ Синода 1722 г. предписывал не изготовлять и не применять резных икон в убранстве храма и в личном пользовании, за исключением «малых крестов и панагий, искусною работою деланных». Резная икона подверглась гонениям. Несмотря на это, известным стал промысел по изготовлению деревянных резных фигурок Нила Столобенского. С XVII в. их резали десятками тысяч в Нило-Столобенской пустыни и селах вблизи Осташкова, а также в Ржевском, Зубцовском, Старицком и Вышневолоцком уездах.

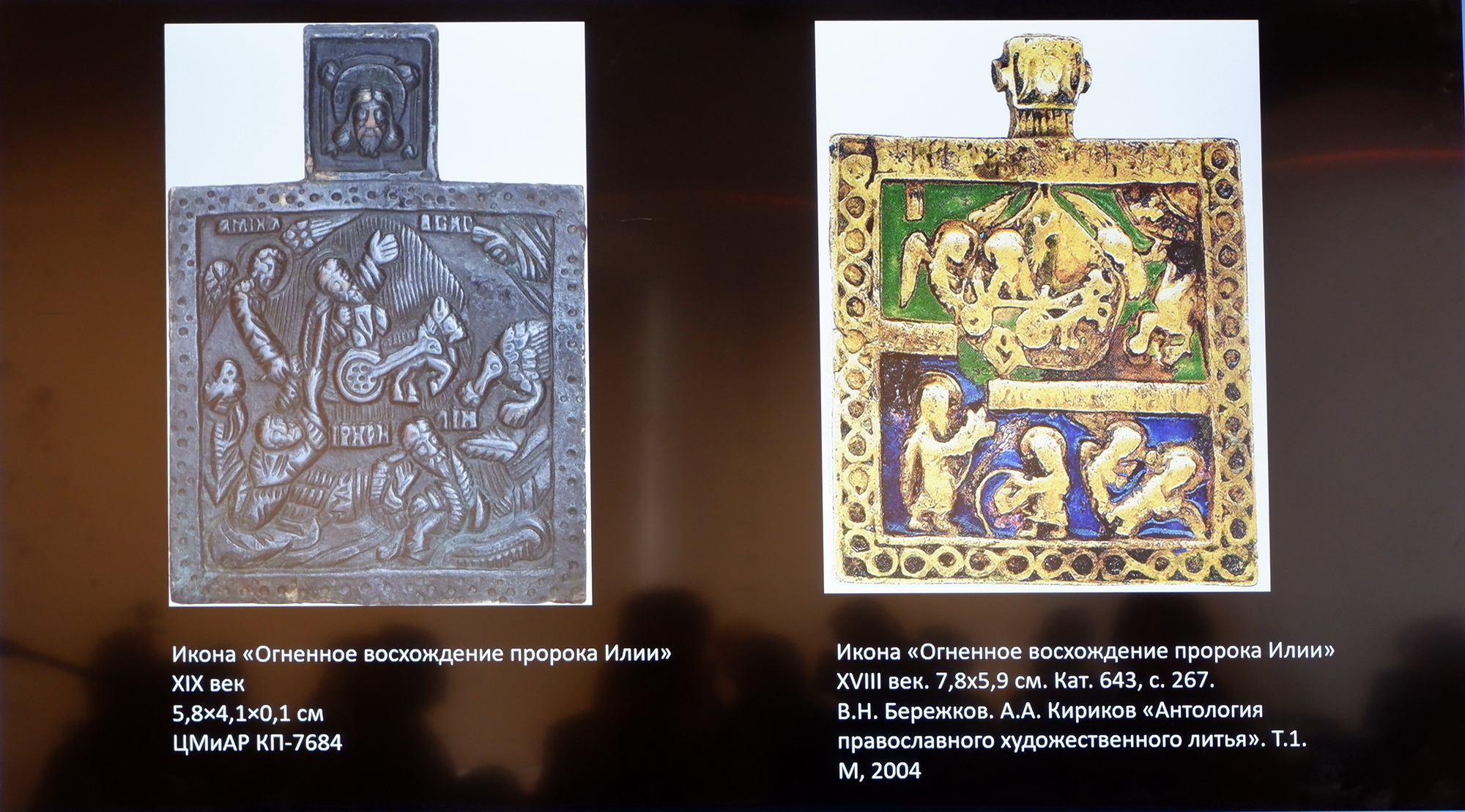

В литейном производстве часто используются медные сплавы. Самыми распространенными медными сплавами всегда являлись бронза, смесь олова и меди, и латунь, сплав меди и цинка.

Памятники медного художественного литья составляют наиболее многочисленную группу предметов церковного обихода, которые появились на Руси со времени принятия христианства.

С конца XVII до начала ХХ века меднолитейное дело неразрывно связано со старообрядчеством, которое не только сохранило, но и продолжило древнерусские традиции медного литья.

В начале XVIII века вновь наступает расцвет меднолитейного дела, связанный со старообрядческими мастерскими в Поморье. Так, в литейной мастерской Выговского старообрядческого общежительства были выработаны совершенно новые типы продукции, широко распространенные вплоть до начала XX века. Прежде всего, это «большие праздничные створы» — четырехстворчатый складень с изображением Двунадесятых праздников и сцен прославления икон Богоматери. Помимо этого, на Выге отливались двустворчатые складни «малые створы» — «двойки», трехстворчатые складни — «тройчатки», некоторые виды больших и малых крестов и огромное количество образков с особо почитаемыми в старообрядческой среде святыми.

После правительственных указов 1722 и 1723 гг. «О воспрещении употреблять в церковных и частных домах резные и отливные иконы» медное литье было признано официально нелегальным. Однако, несмотря на запреты, «лиятельное иже из меди» дело продолжило свое существование. Историю московского литейного дела традиционно связывают с Преображенской общиной, ставшей с 1771 года центром старообрядчества беспоповского толка федосеевского согласия. Установлено, что литейные мастерские располагались рядом, в Лефортовской части.

В связи с увеличением спроса на меднолитые иконы, складни и кресты уже в первой половине XIX века существовало несколько литейных мастерских федосеевского согласия, снабжавших не только Московскую губернию, но и другие регионы России».

Также Ирина Злотникова рассказала о типах икон, сделанных на металле и получивших распространение, прежде всего, в синодальной Церкви.

Ткани тоже являются историческим материалом для создания икон. Ткань, в качестве основы для иконного изображения, могла быть расцвечена либо вышивкой, либо росписью.

Холст, как основа для живописной иконы, несомненно, заимствован из западноевропейской живописи и вместе с традицией масляной живописи вошел и в иконописание.

В новое время продолжают существовать древние техники вышивки — лицевое, золотное (золотными и серебряными нитями), шитье по настилу и по карте, шитье в прикреп. Существовал ряд промыслов по вышивке на тканях в различных техниках. Однако церковным золотным шитьем, требовавшим значительных вложений в материалы, как правило, занимались в мастерских женских монастырей и окрестных сел.

Также было рассказано о печатных иконах на бумаге, литографии, ксилографии, иконах на разных видах керамики: фарфоре, фаянсе, изразцах. Существовал ряд технологий, позволявших воспроизводить иконы на стекле, например, витражи или эгломизе — способ и техника нанесения декора из металлической фольги на стекло.

На самой конференции прозвучали доклады: Елены Яковлевны Зотовой, (кандидат исторических наук, Музейно-информационный центр Преображенского старообрядческого монастыря, Москва) «Когда же начали отливать пластику на Преображенке…»; Антона Алексеевича Клубкова (кандидат культурологии, Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул) «Роль стилистического анализа в атрибуции произведений старообрядческой меднолитой пластики»;

Михаила Алексеевича Чернова (Музей истории и культуры староверия, Боровск — Москва) «Сакральные образы староверов Токаревского согласия»; Андрея Васильевича Афанасьева (независимый исследователь, Москва) «Экспедиционные наблюдения о бытовании меднолитых икон у старообрядцев — поморцев Печоры»; Марины Николаевны Ходосовой (Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Ростов Великий) «Резная икона из кости XVIII-XIX веков из собрания ГМЗ „Ростовский кремль“»;

Натальи Леонидовны Голицыной (Государственный художественный музей, Ханты-Мансийск) «Холмогорские иконы XIX-XX веков из кости в собрании Государственного художественного музея Югры»; Александра Алексеевича Чувьюрова (кандидат исторических наук, Российский этнографический музей, Санкт-Петербург) «Каталог „Резная пластика старообрядцев с сюжетом „Голгофский крест“ в собрании Российского этнографического музея“»;

Александра Анатольевича Пригарина (доктор исторических наук, Российский государственный гуманитарный университет, Москва) «Липованская икона на Юге России: бытование в группе переселенцев 1947 г.» и многих других.

Завершилась конференция интересной экскурсией по историческим местам Ростовского района и дружеским ужином в Музее Народного Искусства, подготовленными, по обычаю, его создателями — коллекционером Александром Ильиным и меценатом Анастасий Аристовой. В Музее Народного Искусства представлена коллекция предметов народного искусства XVII–XX веков. Некоторые экспонаты: резные и расписные прялки (представлены основные центры росписи: Тотьма, Борок, Пермогорье); сундуки; домовая резьба с мифическими существами (среди узоров — грифоны, тритоны, львы, драконы, домовые и кикиморы); народные иконы в разных техниках; кухонная утварь с вышивкой; редчайшие пряничные и набойные доски; поддужные колокольчики. экспонаты находятся не под стеклом, их можно взять в руки. Музей открылся в 2021 году. Коллекция собиралась А. Ильиным на протяжении 35 лет. Некоторые предметы были найдены и приобретены в этнографических экспедициях, другие — куплены случайно. Ильин сам проводит экскурсии, рассказывая о каждом предмете.

Комментариев пока нет