Слово «ремесло» произошло от латинского «ремес» (плотник) и обозначало разные виды ручных работ. Промыслы — от «промыслить», то есть подумать. В толковом словаре Даля «ремесло» объяснялось как «умение, коим добывают хлеб, промысел, требующий по большей части телесного, чем умственного труда». Если оставить в стороне спорное утверждение о соотношении физического и умственного труда, то увидим, главное — это труд, приносящий доход. Ремесло превращалось в промысел, когда мастера начинали создавать предметы по заказу и на продажу.

Когда определенные навыки и средства выражения становятся привычными — возникает традиция. И случается это благодаря совместным стараниям разных людей, поэтому природа народного искусства — коллективная, но это не умаляет значения творчества наиболее талантливых и ищущих мастеров.

Становясь массовым, промысел воспроизводил однотипные предметы, но при этом не терял уже найденные образцы. Промысел погибал, если не приносил дохода, как это и случилось с внедрением фабричного производства. Навыки ремёсел и промыслов передавались из поколения в поколение, оттачивались, постепенно достигая оптимального состояния для получения недорогой продукции, приемлемого для нужд местных потребителей качества. Не в каждом селе или деревне были мастера многих ремёсел. К примеру, только в относительно крупных поселениях можно было найти и чеботаря, и портного, и кузнеца, и пимоката сразу. Но деревни дореволюционной Руси и до периода «укрупнения» послевоенного периода 20-го века были часто совсем не большими; 5–10 дворов — уже деревня.

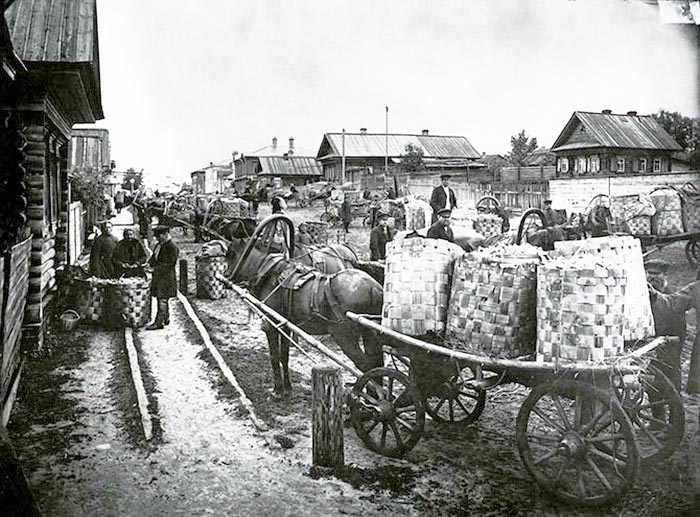

При таком расселении типичным было развитие промыслов и ремёсел «по деревням». То есть в одном поселении жили гончары, в другом — плотники, в третьем — портные и так далее. А обмен продукцией производился естественным путём или на ближайшем рынке, натуральным образом или через деньги.

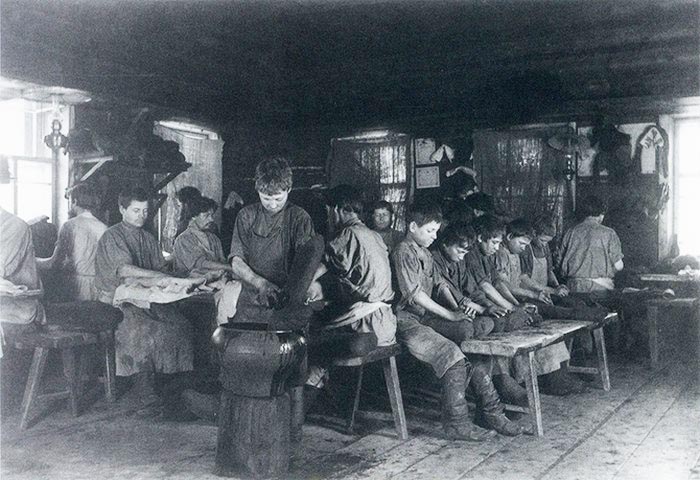

В крупных сёлах, уездных городках умельцы чаще объединялись в артели. Продукция артельного производства, как правило, была лучшего качества и стоила меньше. Это объяснялось тем, что в артели существовало разделение труда, кроме того, артель могла позволить себе покупку необходимого оборудования, что облегчало ручной труд, и закупку сырья оптом. Именно из артелей и возникли на Руси первые промышленные производства. Впоследствии практически все промыслы и ремёсла на Руси эволюционировали в промышленность за исключением некоторых художественных промыслов, где индивидуальное мастерство имеет основополагающее значение и позволяет работать мастеру частным образом или в составе небольших артелей и кооперативов.

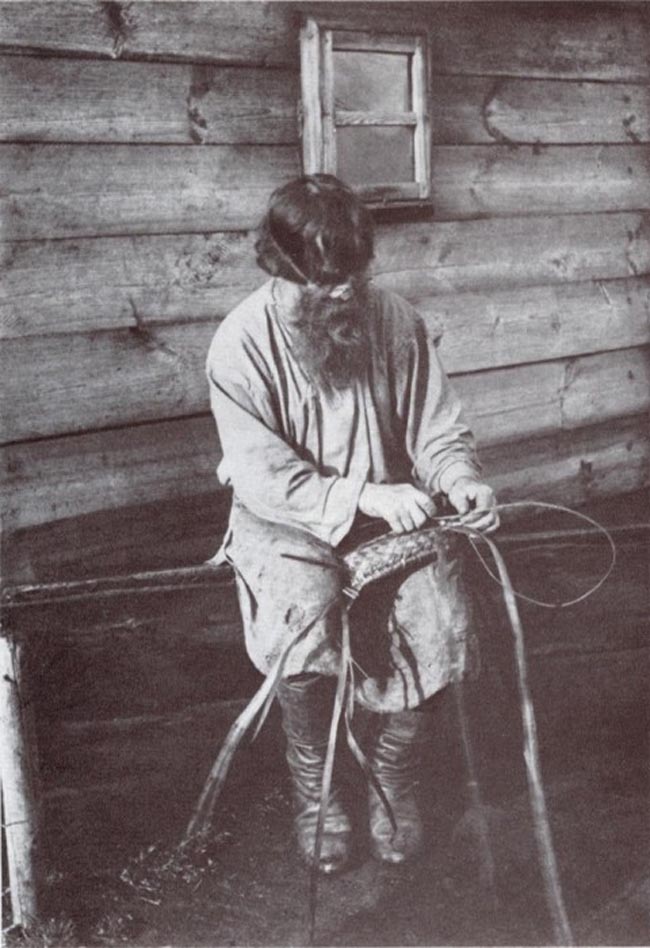

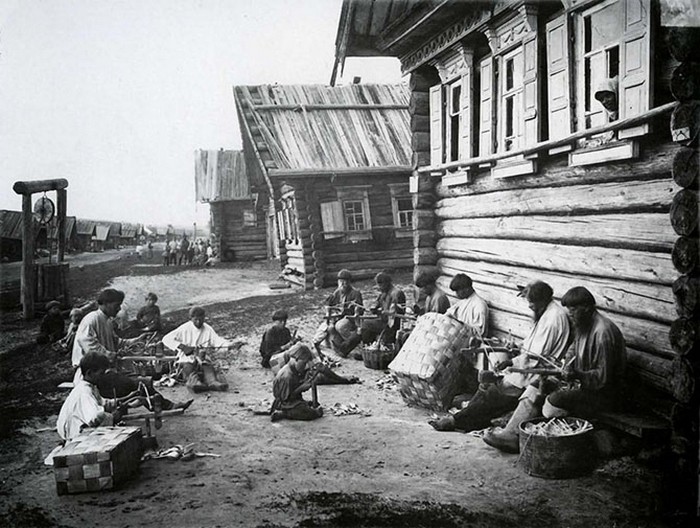

Ещё в начале 20-го века Россию часто называли «лапотной», подчёркивая отсталость и примитивизм. Лапти ещё в ту пору действительно были традиционной обувью беднейших слоёв населения. Плели их из разного материала, и в зависимости от этого назывались лапти дубовики, ракитники, берестяники или вязовики. Самыми мягкими и прочными считали лапти из липового лыка. В лаптях круглый год ходила вся русская деревня, кроме, пожалуй, казачьих районов и Сибири. Ещё в годы Гражданской войны бoльшая часть Красной армии ходила в лаптях, а снабжение солдат лаптями было возложено на чрезвычайную комиссию ЧЕКВАЛАП.

Сапоги же долгое время оставались роскошью даже для зажиточных крестьян. Даже те, у кого они были, надевали их только по праздникам.

Сапоги для мужика — самый соблазнительный предмет… Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапог, — писал Д.Н. Мамин-Сибиряк.

На Нижегородской ярмарке в 1838 году пара хороших лыковых лаптей продавалась за 3 копейки, а за крестьянские самые грубые сапоги приходилось выложить 5–6 рублей. Надо сказать, что для крестьянина это были огромные деньги, и чтобы собрать такую сумму, нужно было продать целую четверть ржи (около 200 кг).

Да и валенки тоже могли позволить себе в начале прошлого века далеко не все, потому что стоили они недёшево. Их передавали по наследству и носили по старшинству. Мастеров, изготавливающих валенки, было немного, а секреты этого ремесла передавались из поколения в поколение. В различных регионах России у валенок было своё название: в Сибири их называли «пимами», в Тверской губернии — «валенцами», а в Нижнем Новгороде — «чесанками».

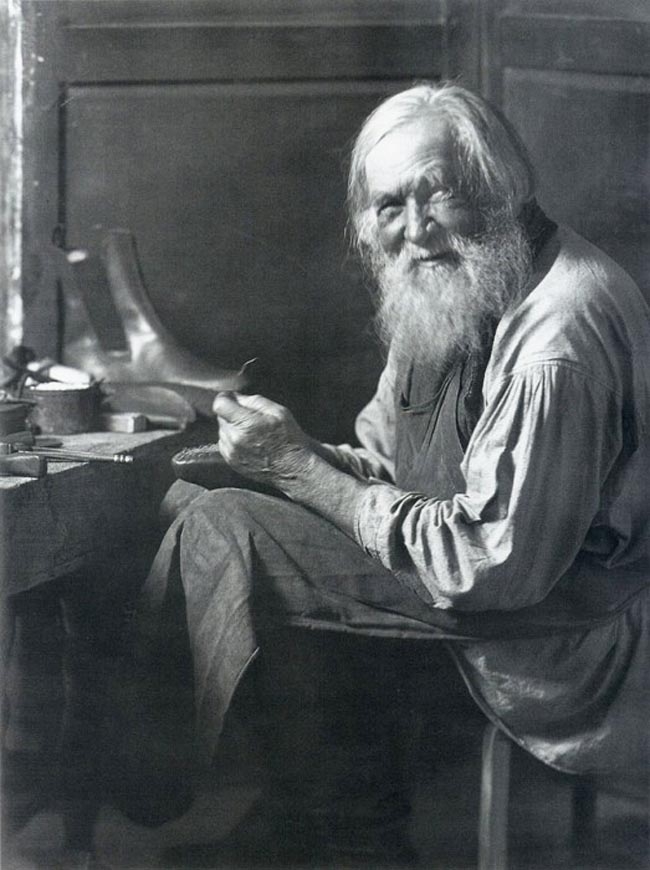

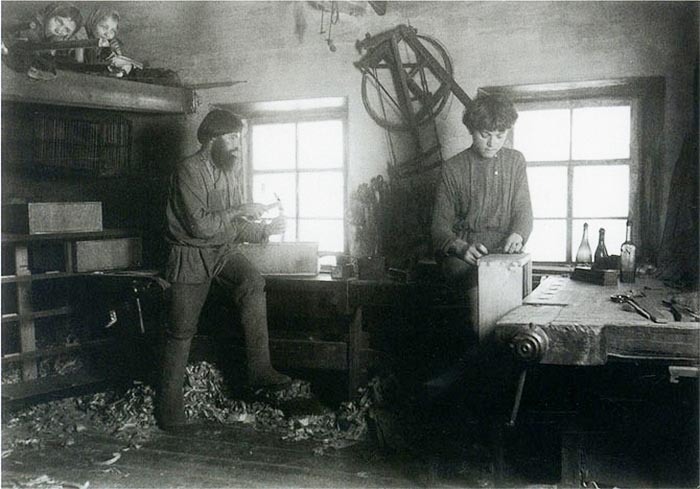

Как известно, в старину русские крестьяне пользовались исключительно деревянной посудой. Особой популярностью пользовались ложки. Их производили как в крупных мануфактурах при монастырях (например, в Сергиево-Посадском и в Кирилло-Белозерском), так и в мелких домашних хозяйствах. И для многих семей подсобные деревообрабатывающие промыслы были основной статьей дохода.

Особой популярностью пользовались расписные ложки. Блеск золота и киновари ассоциировался, вероятно, с царственной роскошью. Но такими ложками пользовались только в праздник. А по будням довольствовались неокрашенными ложками.

Впрочем, и они на рынках были весьма востребованным товаром. На рынок их доставляли в специальных корзинах, которые покупатели опустошали буквально за несколько часов.

В начале прошлого века только в Семеновском уезде за год производили около 100 миллионов ложек. Ложкарную продукцию производили тысячи крестьян-кустарей, у каждого из которых была особая специализация: резчики, красильщики, лачилы (те, кто покрывал посуду лаком).

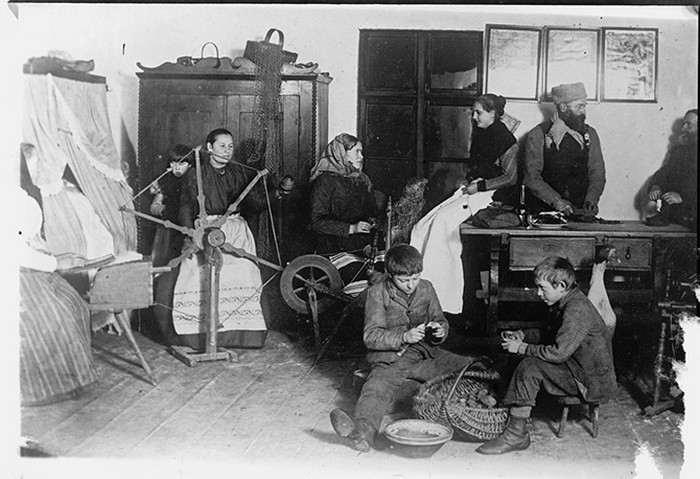

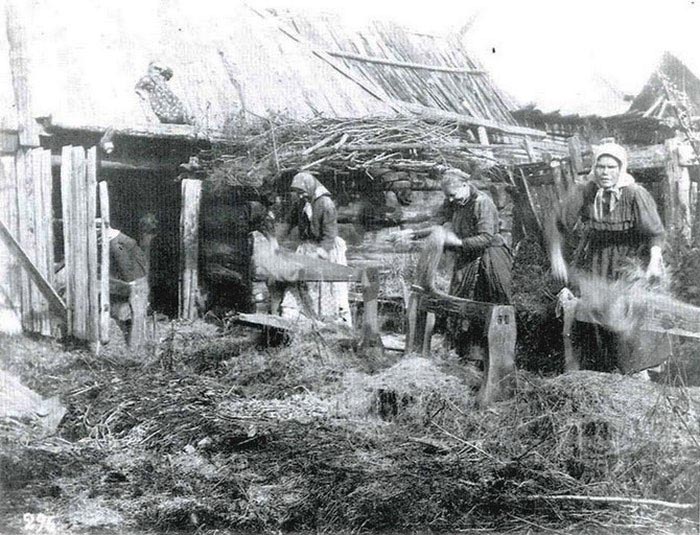

Особое место в традиционных ремеслах в начале прошлого века занимала обработка льняного сырья. Ведь в то время одежду очень часто шили именно из домотканого льняного полотна. Хлопковые и хлопчатобумажные ткани были фабричного производства и считались дорогими.

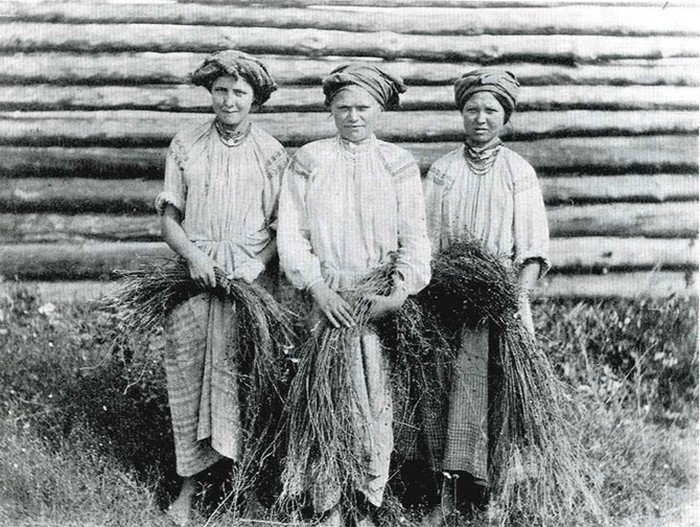

Сначала льняные стебли нужно было выдернуть из земли и связать в снопы. Как правило, это происходило в августе. После этого до середины октября лён сушили.

Затем его молотили в гумнах, чтобы собрать семена на следующий год, и снова сушили, на этот раз в специальных печах.

Следующий шаг — лён мяли в специальных машинах, трепали и вычёсывали специальными гребёнками.

Результат — мягкое, чистое, шелковистое серое волокно. Из волокна делали нитки. Их можно было отделить в чанах с золой и кипятком или окрасить при помощи растительного сырья в различные цвета. На последнем этапе нитки сушили на солнце или над печкой дома, развесив на жердях. Теперь всё готово, чтобы начать ткать.

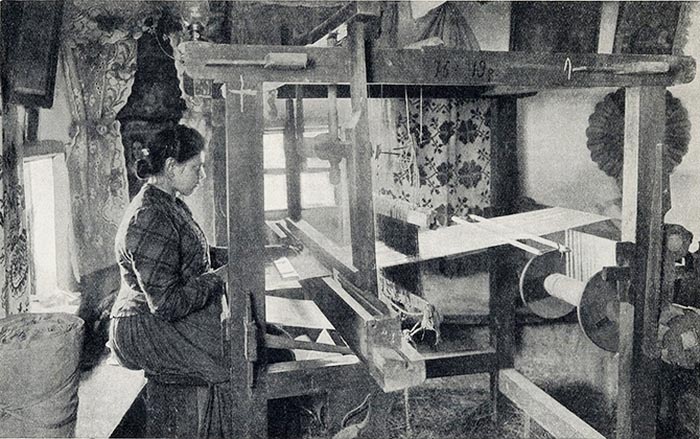

Ткачество в России с древних времён было одной из основ промышленности. В начале ХХ века производство тканей в России являлось одной из ведущих отраслей производства наряду с мясо-молочной промышленностью. При этом не теряло своей актуальности и ручное ткачество. Как правило, это было семейным занятием. Не было в деревне женщины, которая не умела бы ткать.

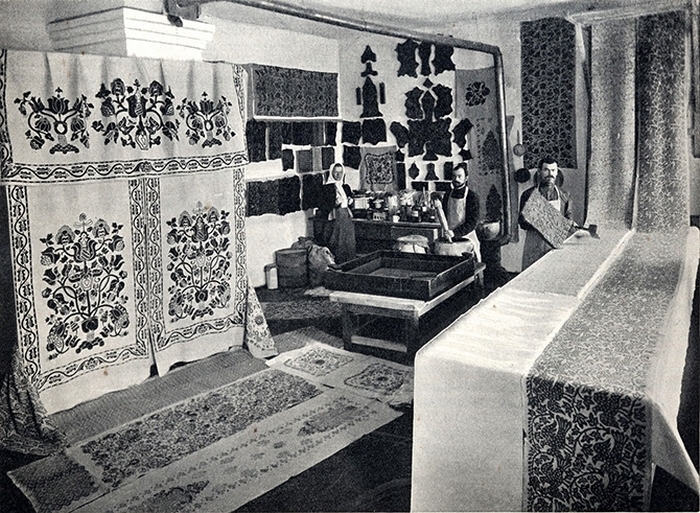

Ткали холсты из льна или шерсти при помощи ткацкого станка, который хранился в разобранном виде. Перед тем как приступить к производству ткани, стан заносили в избу, собирали по деталям, и начиналась работа. Готовое полотно или отбеливали, или красили. Окрашивание было гладким, однотонным или набивным, то есть с рисунком.

Беленную ткань часто украшали разнообразной вышивкой. Вышивать на Руси умели и девочки, и женщины. Этот вид народно-прикладного искусства считался одним из самых популярных. Вышивкой украшались полотенца, скатерти, покрывала, свадебная и праздничная одежда, церковное и монашеское облачение.

Кроме того, историки отмечают, что ни в одной стране мира не было столь разнообразных кружев, как в России. Многие годы в основе кружевного производства в России был бесплатный крестьянский труд в усадьбах помещиков. А после отмены крепостного права это мастерство стало приходить в упадок.

Новым толчком кружевного производства стало основание императрицей в 1883 году Мариинской практической школы кружевниц. Ученицы этой школы даже придумали особый вид кружева. В начале 20-го века для крестьян кружево было способом заработка, а для государства — постоянной статьёй экспорта.

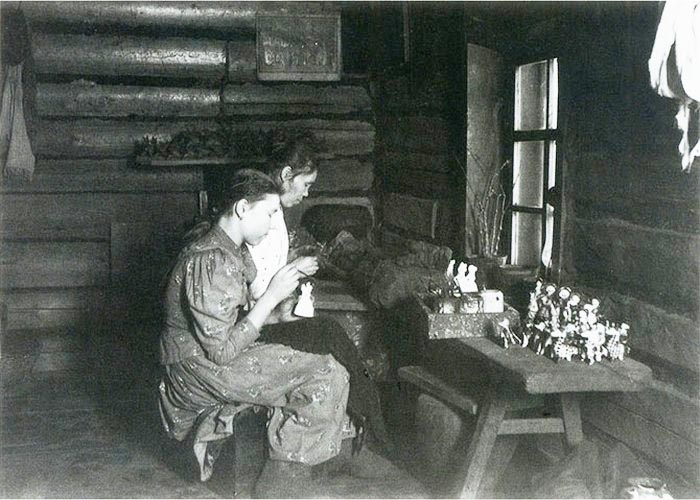

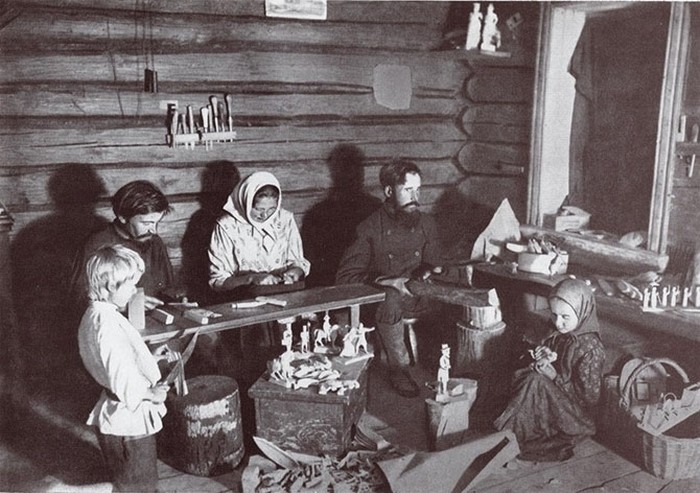

Кроме изготовления обуви, одежды и посуды, важное место в русских народных промыслах играла игрушка. Именно ее считали очень важной для воспитания детей и производили в огромных количествах в основном из глины и дерева. Часто игрушки на Руси называли «потешками». Самыми популярными сюжетами для них были барышни, солдаты, коровы, кони, олени, бараны и птицы.

Кроме того, в начале 20-го века в России занимались ещё плетением ремней, как для собственных нужд, так и для продажи.

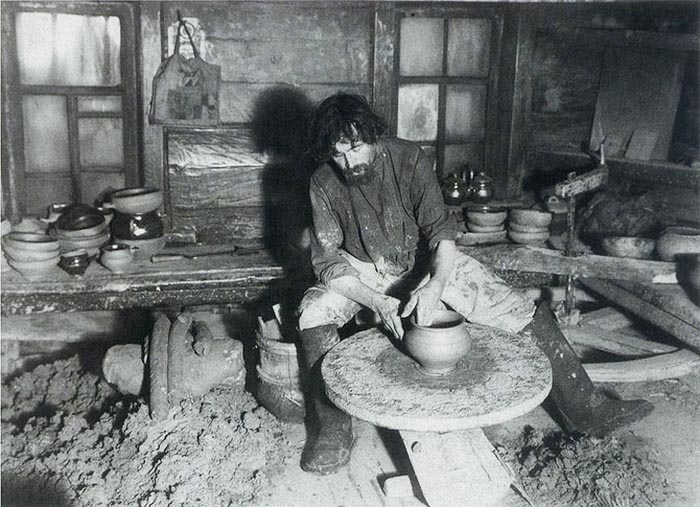

Существовало также великое множество столярных и гончарных промыслов. Процветало кузнечное дело и плетение корзин.

В наши дни народное искусство не исчезло, оно во многом перешло в другую сферу, появилось и определение: декоративно-прикладное искусство. Слово «декор» означает «украшаю». Основа декора — узор, орнамент. Прикладное — предмет должен иметь свое назначение. И, возможно, некоторые предметы теряют уже свою утилитарность, но при этом приобретают новое звучание — украшают быт и радуют глаз, наполняя наш мир красотой и гармонией.

Комментариев пока нет