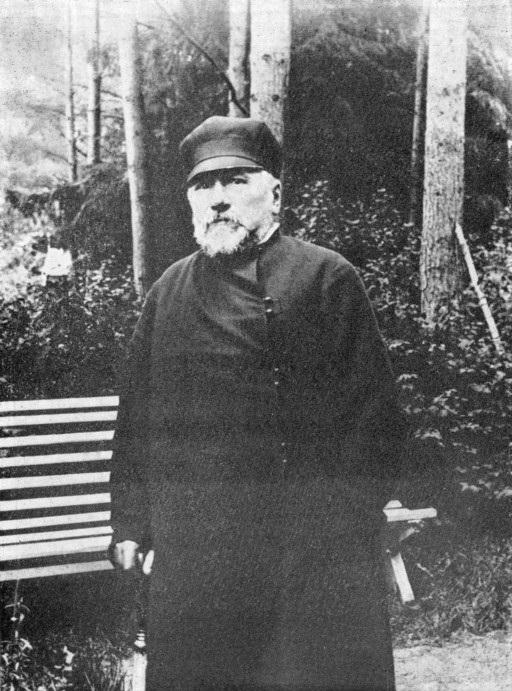

Во всех старообрядческих согласиях главным предметом мужского гардероба неизменно считается кафтан. На сегодняшний день это вещь, воплощающая мужскую идентичность старовера. Далеко не везде используют рубахи-косоворотки, но вот кафтан… в большинстве приходов. Об истории кафтана, о его различных видах и роли в разных согласиях пойдет речь в статье этнолога, методиста центра традиционной народной культуры Среднего Урала Вячеслава Печняк.

Верхняя одежда в раннем и зрелом русском Средневековье

На заре русской истории, в X-XII веках, верхнюю одежду знати заменял плащ. Это была одновременно и статусная и практичная вещь. В воинском разноэтничном сообществе также возникала и своя мода. Однако на плаще виды верхней одежды не останавливаются. Помимо рубах, к которым мы все привыкли, существовали еще и верхние рубахи. Они имели идентичный крой, но шились из более плотного, теплого и ноского материала, чем нижние рубахи. Свита — разновидность верхней рубахи. Это сшитое из шерсти не распашное (надевающееся через голову) изделие. Иногда она украшалась разговорами и узорными пуговками.

В процессе активного общения со степными народами (особенно с монголами) в обиход входит распашная верхняя одежда — куртки (короткое распашное изделие) и кафтаны (долгополое распашное изделие, само слово является заимствованным из тюркских языков и имеет значение «верхняя мужская одежда»). В период XIV века в источниках мы можем видеть распашные свиты с глубоким запахом или полами встык.

Ближе к XV веку появляются различные виды кафтанов: верхние кафтаны (опашни), однорядки (кафтаны без подклада) и т.д. Все эти вещи имели различные названия в зависимости от практического применения, ткани и т.д., но типологически это были одинаковые вещи. Шились свиты как цельнокроеными халатообразными, так и отрезными приталенными.

Верхняя одежда в Позднем Средневековье

Период XV-XVII веков является одним из интереснейших в истории мужской верхней одежды. Это связано не только с огромным разнообразием видов кафтанов, появившимся в этот период, но и с мировыми историческими событиями.

Мало кто знает, что именно в этот период появляется и наш русский сарафан в том виде, в котором он сохранился у староверов — косоклинный сарафан. Само слово «сарафан» также является заимствованием из тюрко-иранской среды и означало мужскую верхнюю одежду. Постепенно он трансформируется в косоклинный сарафан и приобретает привычный нам вид к XVIII–XIX векам.

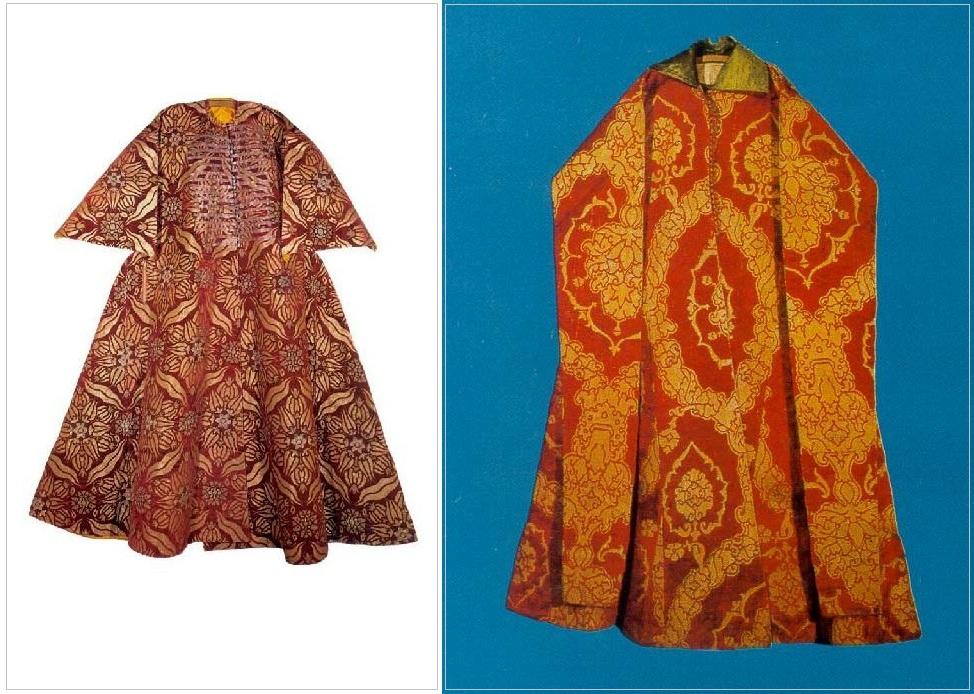

В XV веке в связи с активностью турок на Руси начинается «турецкая мода» — активно поступают ткани из Ирана и Средней Азии, а также сама одежда от турок. Есть упоминания о том, что восточные послы в качестве подарков приносили русским князьям и верхнюю одежду.

Можно вспомнить и казачьего предводителя Степана Разина, ходившего «за зипунами» в Персию. Надо сказать, что «турецкая мода» проявляется не только в одежде, но и в оружии, доспехах и тактике боя. В начале XV века русское войско из преимущественно тяжелой конницы становится лекговооруженной. Одновременно с этим в Московском княжестве начинается «византийский ренессанс», при дворе Ивана III складываются некие представления о Византии, и «образ Византии» становится весьма модным. Надо сказать, что это было именно представление о Византии, а не настоящая византийская мода. А именно: долгополые богатые одежды, рукава с напуском, сюда же прибавились и древнерусские длинные рукава.

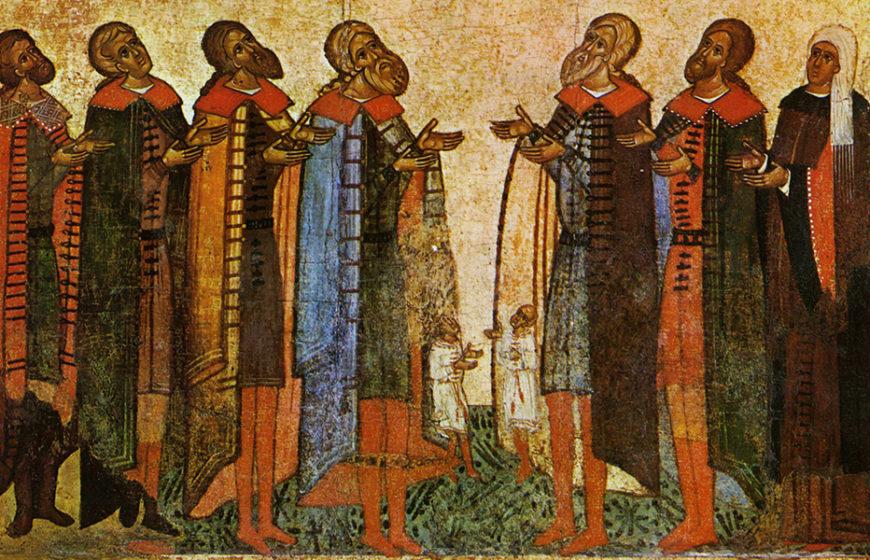

Все эти процессы приводят к классическому образу русской мужской одежды: рубаха, нижний кафтан (однорядка, свита, поддевка) и верхний кафтан (опашень, охабень и т.д.). На иконе «Молящиеся новгородцы» XV века мы можем видеть «классический look» мужской моды: все одеты в свиты с полами в стык, сверху надеты внаброс верхние кафтаны — опашни, с долгими рукавами и прорезями для рук.

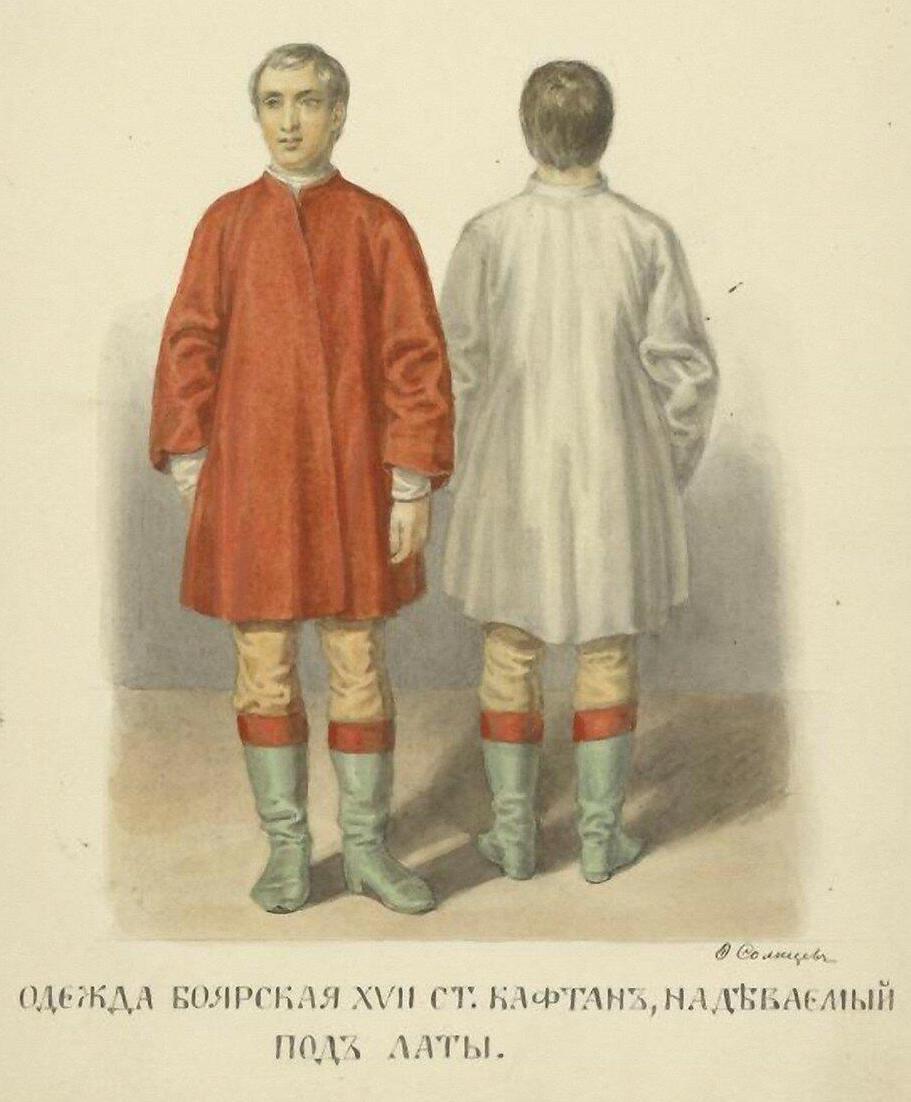

Зачастую рукава завязывались за спиной. Иногда надевали несколько нижних кафтанов для пущего щегольства и знатности. Аналогичным знаком знатности и богатства были и длинные рукава на кафтанах. Также появляются поддоспешные кафтаны и стеганые кафтаны, представляющие собой вид легкого защитного вооружения.

«Трехслойность» сохранялась в русской традиционной одежде до конца XVII века в среде знати, а в крестьянской среде — до начала XX века.

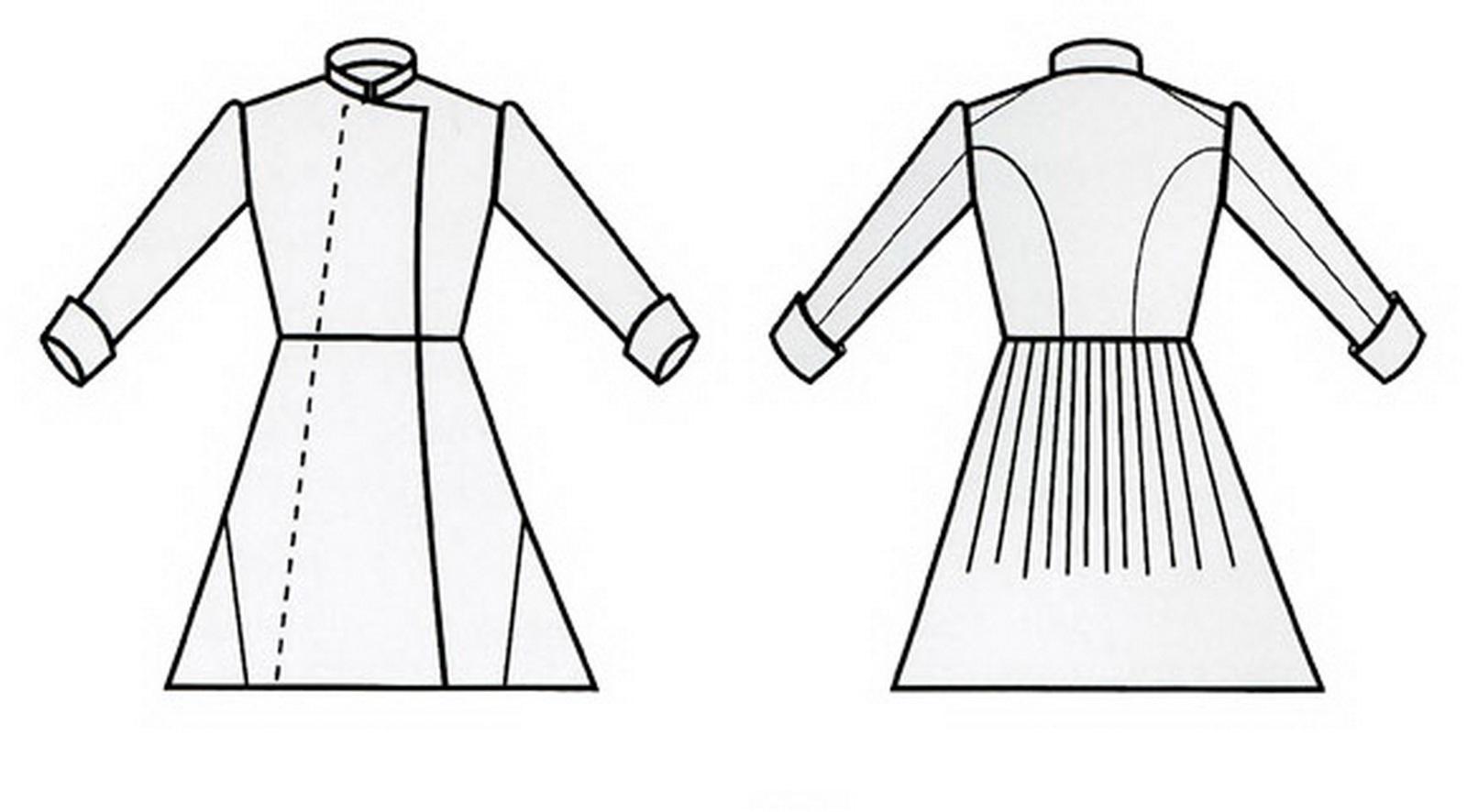

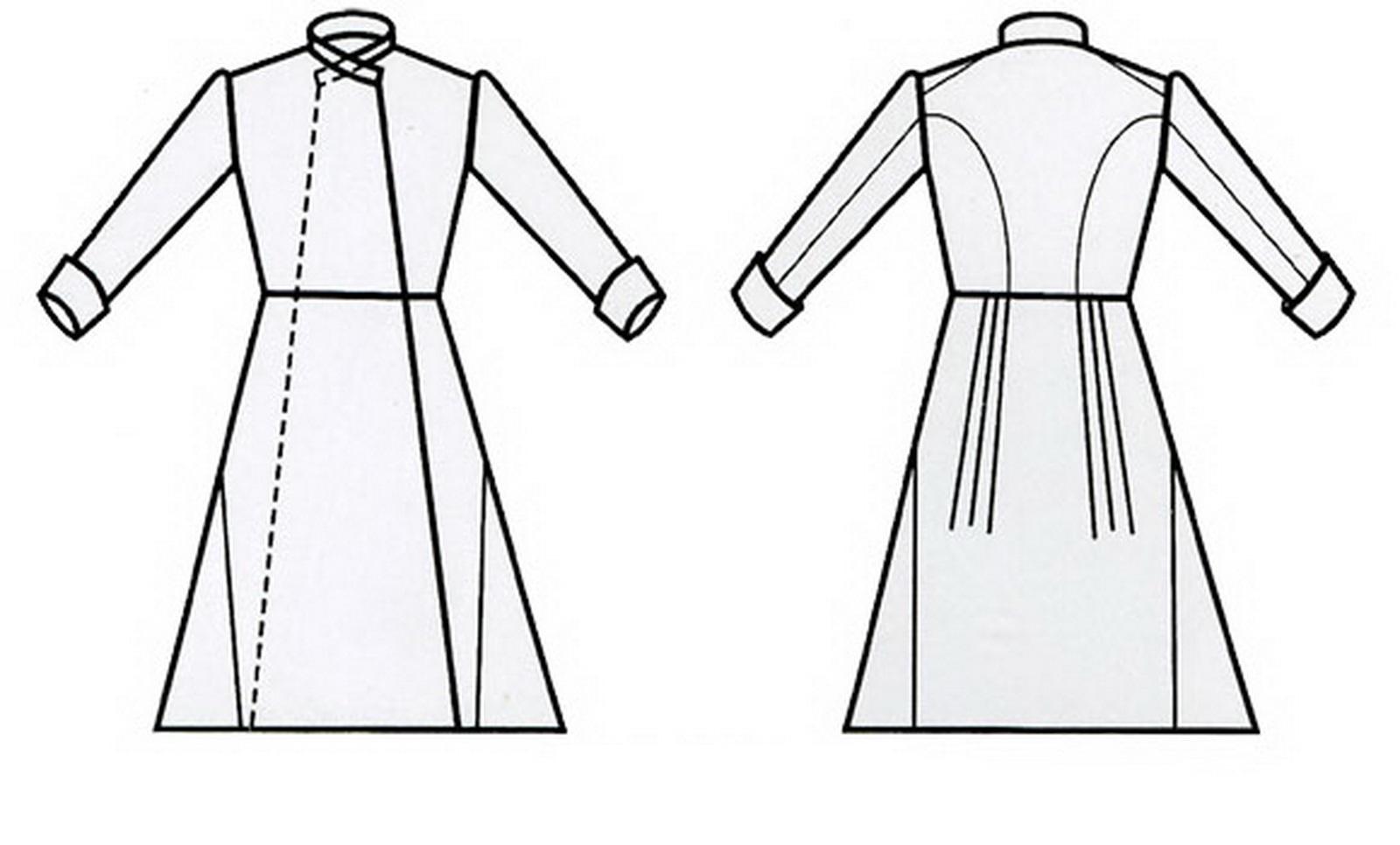

В последующие столетия начинает оформляться предпочтение в крое. Для XVI века это кафтаны прямого покроя либо приталенные с цельнокроеной спинкой. В целом это достаточно объемные силуэты. В XVII веке появляются более тонкие силуэты, чаще встречаются приталенные цельнокроеные кафтаны с борами, защипами и сборками на спине, кафтаны с отрезной спинкой. Также появляются и короткие кафтаны — полукафтанья. Всё многообразие мужского «платья», как в средневековье называли любую одежду, представлено в акварелях Ф.Г. Солнцева «Одежды Русского государства».

Именно в эту эпоху в одежде складывается мужской силуэт, который впоследствии лег в основу староверческого силуэта. Стоит отметить, что в XVI-XVII веках также складывается и профессиональная корпорация церковных певчих — певчие дьяки. Их одевали в особую одежду, и, по всей видимости, именно эта одежда церковных служителей повлияла на формирование старообрядческого молельного костюма.

Старообрядческие кафтаны после церковного раскола

Церковный раскол XVII века поделил историю русского кафтана на «до» и «после». Петровские реформы поставили крест на ношении знатью русской одежды вообще, в среде народных масс кафтан продолжает использоваться как повседневная одежда, меняясь и эволюционируя под влиянием моды, в том числе и дворянской.

Мы же сосредоточим наше внимание на том, как развивался кафтан в среде староверов.

Как уже было сказано выше, по всей видимости, одежда церковных служителей (певчих дьяков) повлияла на формирование мужского молельного кафтана у староверов. Более ранние источники («молящиеся новгородцы») позволяют нам судить о том, как одевались люди на молитву. Одевались в обычную одежду того времени. Выделялась ли как-то одежда для хождения в церковь от повседневной в Средневековье — мы не можем сказать наверняка, но старообрядческая среда как раз таки пестрит подробностями на эту тему и даёт нам много материала.

Но обо всём по порядку. XVIII век раскидал староверов по разным окраинам страны, куда люди привозили с собой в том числе и моду. На окраинах начинали формироваться свои предпочтения на основе кафтанов разных уголков московского царства. Обращает на себя внимание то, что начинает формироваться моленная одежда и особое отношение к ней. Важной особенностью является то, что кафтаны становятся однотонными, уходят яркие восточные ткани, жаккардовая парча и муар.

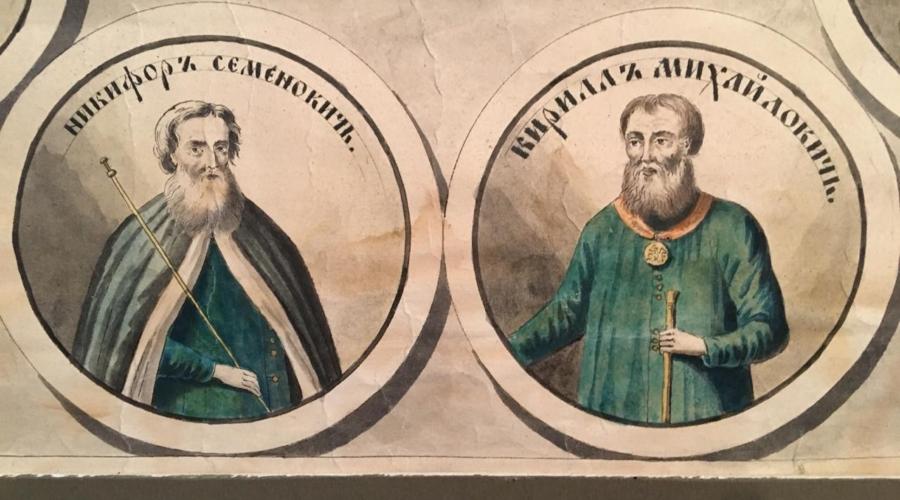

Большим приветом из XVII века являются кафтаны со шнурками (гасниками, гашниками), на которых крепились пуговицы. Это рудимент средневековых разговоров, на левой поле крепились пуговицы по 2-3 штуки в ряд через равное расстояние. Такие кафтаны можно увидеть на портретах отцов Выговской пустыни, а также на гравюрах XVIII-XIX веков.

Такой тип крепления пуговиц встречается еще в конце XIX — начале XX веков на кафтанах часовенных староверов и сохранялся в поморской среде.

Моленные кафтаны: история и виды

Староверы Урала (будущие часовенные) с начала XVIII века очень подробно регламентируют свою моленную одежду и внешний вид в общем. На Ирюмском Соборе 1723 года в 7 главе сказано: «Иноземное одеяние християном не носить… браду и ус не постригать… Главы сверху постригать мужем в воспоминание и отражение печали, понеже истинная вера гонима, и мы имеем печать на главе печали. Молитися должно в кавтанах мужем, по 3 борка на стороне в посаткахе [должна иметь по бора-защипа с каждой стороны на спинке — авт.]». Таким образом, на лицо начало регламентации моленной одежды.

Постановления Ирюмского Собора были действительны более ста лет и впоследствии лишь дополнялись запретами на конкретные вещи, появляющиеся с модой времени. Вызовы времени ставили более конкретные задачи по сохранению среды «християн» и отделения их из общей массы населения. Тюменский Собор 1840 года — последний после Ирюмского, столь подробно описывающий вещи, запрещенные к ношению. В 6 пункте сказано: «християном … одежду необычную христианам не носити — мужескому полу и женскому… Мужскому полу иноземного одеяния не носить, сиречь неметския — сертуки (похожие на пальто, отрезные по талии с лацканами — авт.), армянския — ярмеки (короткополые пальто и куртки — авт.)… Во время моления полу надевать на кафтаны старинного покроя…». Каждый перечисленный предмет того времени ассоциируется с определенными нехристиянскими народами, сама такая одежда воспринимается как код чужой идентичности. Однако мода не могла не влиять на вид кафтана, и уже во второй половине XIX века, под влиянием мундиров и шинелей в повседневной носке, появляются двубортные кафтаны.

В дальнейшем соборам часовенных пришлось запрещать и многое другое: «пинжаки и сапоги со скрипом», тюбетейки («тафьи»), патефоны, «направлять челки» на голове, пользоваться «водогрейками» на вокзалах, радиосвязью и т.д. Впрочем, новшеств появлялось так много, что Собор 1941 года в Романовке уже не даёт детальных рекомендаций, ограничиваясь напоминанием слов Максима Грека о том, что христианин и по внешнему виду должен отличаться от «неверных».

В наше время среди часовенных распространен обычай шить кафтаны, имеющие по три складки с каждой стороны, закладывающиеся навстречу друг другу. Старики вспоминают, что только цельнокроеные кафтаны могли быть молельными, хотя сейчас далеко не все швеи соблюдают это, делая отрезную спинку.

В среде федосеевцев и поморцев мы наблюдаем аналогичные тенденции. «Устав о християнском житии» прямо говорит о недопустимости носить не русскую одежду: «Глава 34. О хождении во одежде, еже неподобно християном. Аще муж или жена облекутся во одежду не по преданию отеческом, да будут анафема». При этом в разных источниках федосеевской среды приводятся конкретные критерии того, что же такое одежда «не по преданию отеческом»: «Краткую одежду, что глаголется телогрея, сие есть нехристианское одеяние, сиречь поганое…», — писал наставник «кинешемских стран» Трофим Иванович.

Об одежде для соборного богослужения также говорит статья 41-я Польского собора 1752 г.: «Юношам рубах красных и штанов каламенковых (из тонкой цветастой ткани — авт.) … аще прислушны будут обрящутся да сотворят поклонов 300 до земли».

Петербургский же Собор 1809 г. говорит об одежде для вседневной носки: «Статия 8. Платье немецкое многая видится християны носят и о сем в божественном писании преужасныя запрещения. Сего ради от душевреднаго обычая сего всячески настоятели должны удерживати, а противящихся отлучати».

Таким образом, одежда должна быть долгополой, женщинам нельзя надевать одежду, которая считается мужской. Однако не вся долгополая одежда признается допустимой: «… в поддевках на молитве отнюдь не стояти», сообщает нам уложение Московского Собора 1883 года. Поддевка — это отрезной по талии кафтан с многочисленными сборками сзади. Такая одежда считалась недопустимой для моления. Однако в современной поморской среде такие кафтаны положено носить женатым.

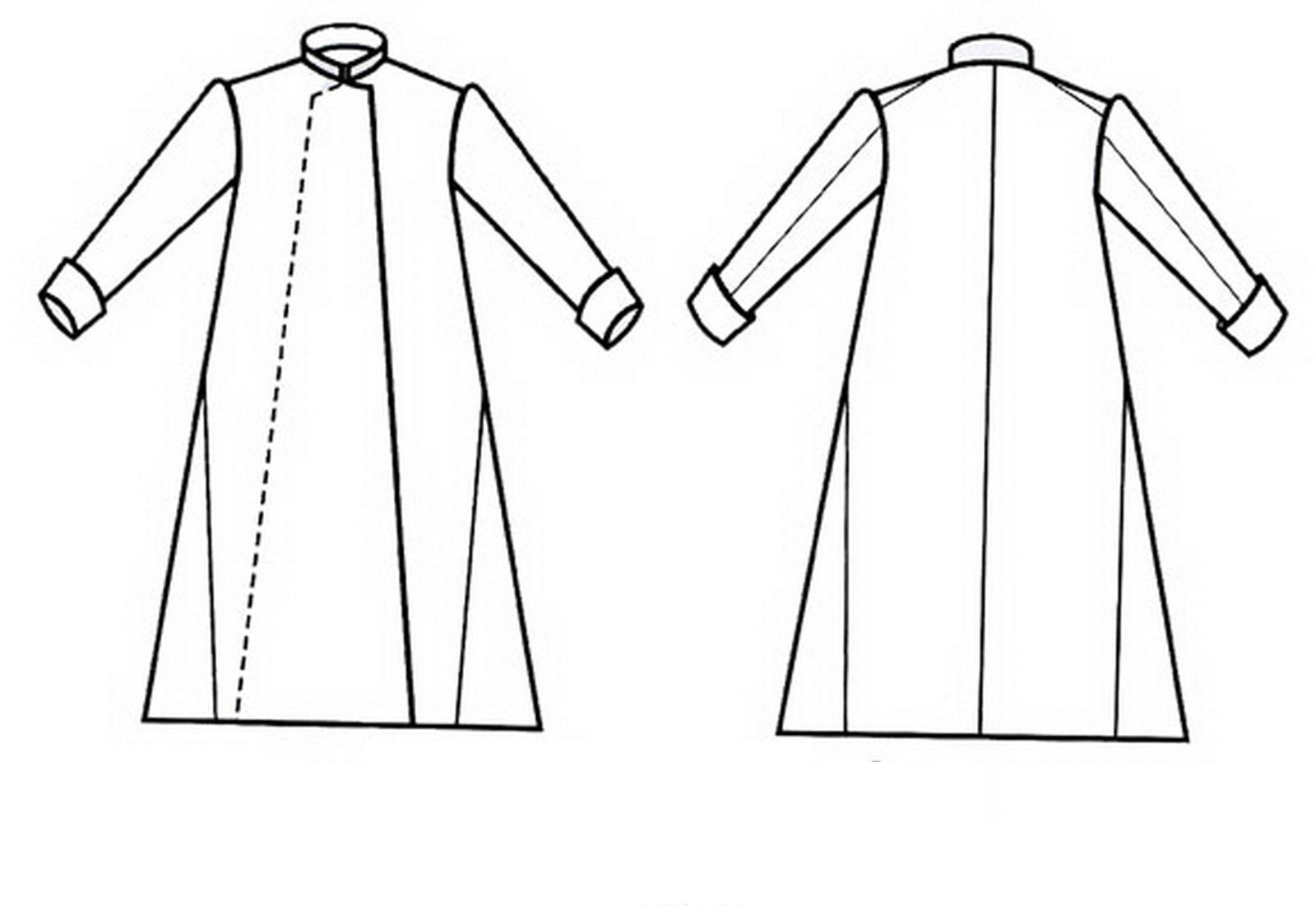

Новым поддевкам федосеевцы и поморцы противопоставляли «азям» архаичного кроя.

Азямом (балахоном, охабнем, опашнем, сермягой и т.д.) называли халатообразную одежду прямого покроя, представлявшую собой верхний кафтан. В поморской среде он обрел самостоятельную жизнь и стал важным предметом, скрывающим фигуру на молитве.

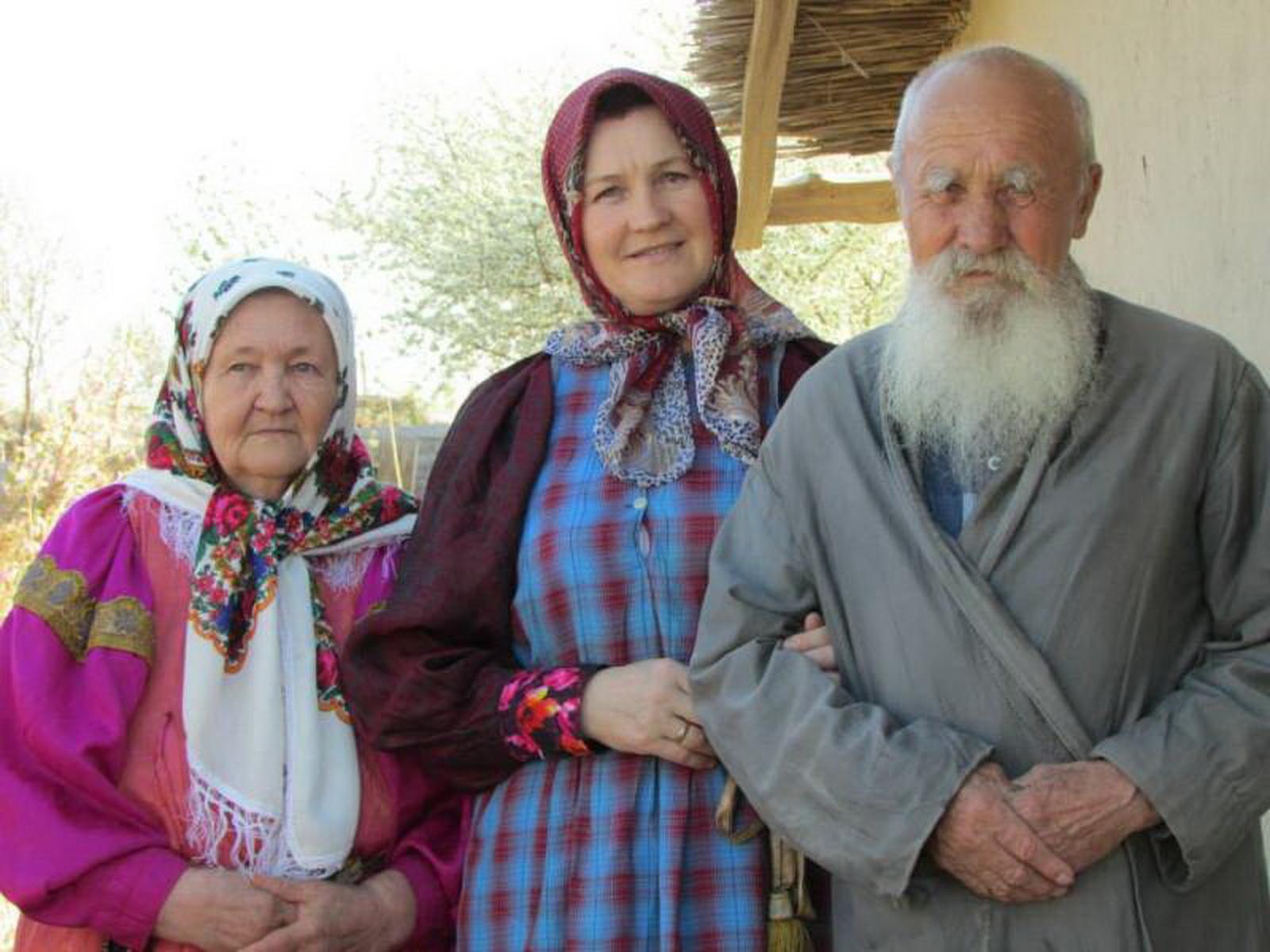

В среде яицких казаков в качестве моленной одежды также распространены халаты-азямы, по крою более близкие к традиционному русскому азяму или армяку.

В среде семейских Забайкалья появляется совершенно особенный вид кафтана — нечто среднее между азямом и кафтаном. Они шьются из дорогого материала (кашемир, бархат, жаккардовый шелк) с отрезной спинкой и сборкой на талии, но при этом имеют отложной воротник, как правило обшивающийся шелком, при этом носили их подпоясывая (единственный в своём роде пример подобного ношения у староверов).

Все указанные примеры приведены для того, чтобы показать, что существует прямая зависимость между конкретной локальной традицией и покроем кафтана.

Одежда как первый и самый заметный маркер идентичности была важным вопросом для староверов в XVIII-XX веках. Ей уделялось большое внимание. Однако в связи с начавшимися в XX веке гонениями «християнская» одежда уходит из повседневного обихода староверов, оставаясь только в глухих деревнях и переходя полностью в разряд моленной в городах.

XX век внёс свои изменения в историю кафтана. Это связано с резким обеднением населения в периоды гражданской войны и коллективизации и отразилось прежде всего на материале. На смену плотной тонкой шерсти, кашемиру и т.д. пришли школьная шерсть, костюмная ткань. Сам материал стал более тонким и легким. В дефицитное время приходилось шить из того, что было под рукой. Мы наблюдаем резкую смену качества пошива и качества материала начиная с 30-х годов.

В конечном итоге это привело к частичной или полной потере преемственности умения шить кафтаны, связано как с исчезновением профессиональной прослойки кафтанщиков (например, на Урале ими являлись черноризцы), так и с банальным отсутствием старинных образцов.

В некоторых местах кафтан как моленная одежда у мужчин не используется вообще. Такая тенденция стала более заметна в 90-е годы. Это период, когда потомки староверов стали вспоминать о своём происхождении и приходить к вере. За неимением возможности, образцов и, самое главное, мотивации и осознания важности кафтана, мужской молельный костюм превратился в подпоясанную веревочкой фланелевую сорочку. Такая тенденция хорошо прослеживается в приходах белокриницких, новозыбковцев и, как ни странно, поморцев.

(В наши дни на богослужениях можно встретить мужчин, одетых в одежду современного кроя — рубашки, лонгсливы, в южных районах — футболки, которые отличаются лишь наличием пояска, повязанного поверх — прим. ред.).

В связи с расширением и неким «подъемом» в белокриницком согласии, особенно в городах, наблюдается «кафтанный бум», правда, кафтаны шьются уже из габардина и смесовых тканей, что, по мнению большинства, более практично. Да и сами кафтаны напоминают больше новогреческие подрясники, нежели русский кафтан.

Современные профессиональные швеи (не только в белокриницкой среде) вносят свои коррективы в крой. Это связано и с появлением тканей достаточной ширины (150 см и более). В изделии при сохранении силуэта становится меньше швов. Большинство кафтанов в иных согласиях шьются как поддевки, с отрезной присборенной спинкой, уходят в прошлое цельнокроеные азямы и кафтаны даже у поморцев и часовенных.

Но мы живем в современности — времени больших возможностей и огромного выбора. В наших силах сшить себе хорошую вещь и выглядеть достойно в глазах Бога и людей. Доступен огромный выбор тканей на любой вкус и цвет, а также доступно огромное количество образцов из музейных и частных коллекций, выпускаются издания о традиционной одежде. Время свободы можно использовать на пользу, чтобы не потерять, но сохранить разнообразие, стать и силуэт староверческого мира. Сохранить себя…

Автор: Вячеслав Печняк