Часто говорят, что история пишется делами монархов, законами государств и итогами войн. В результате исторический процесс представляется многим чередой политических карьер, военных побед и поражений. Однако, на самом деле, человеческая история состоит из миллионов судеб обычных людей. Мы продолжаем публикацию статьи А. Г. Вишнякова, посвященную истории одной семьи, в которой отразились исторические потрясения эпохи — историю старообрядческого рода поморцев Беляевых.

Описывая пребывание в гостях у московских родственников Хвальковских, Беляев допускает резкий и редкий выпад в сторону властей, что может быть объяснено не столько неподцензурностью полудневниковых записей, передаваемых «по рукам», сколько его благородным негодованием на попрание справедливости, поскольку в отношении личных обид он чаще всего проявляет стоическое хладнокровие и «християнское» смирение:

«Вышел Феофан Фёдорович. Я поздоровался с ним и поздравил его с освобождением из тюрьмы, в которой он томился ровно два месяца безо всякой вины. Задержали в Нижнем только за то, что он старообрядческий настоятель. «Взять его, все старообрядцы — контрреволюционеры» и взяли и просидел ни за что два месяца во славу Божию» (запись от 22 января 1920).

Жене брата, поминаемой со сдержанной иронией и в письмах жены, достаётся и от мужа, причём его ирония ещё тоньше и острее, чем у супруги. Брат Михаил тоже пытается спасти семью от голода, отправив жену с детьми в деревню под Сызрань, и у него сразу по приезду умрёт там сын, крестник нашего героя, который так пишет о его жене, судя по фотографиям вполне городской барыне:

«Думается, что не очень понравится житьё в деревне Анне Герасимовне, а она взяла с собой в ведре много сушёной клюквы, хочет там пироги печь» (запись от 26 января 1920).

Весьма характерна полная достоинства фраза из Автобиографии 1924 года, когда даже желание вновь получить работу на любимой фабрике не заставило его покривить душой:

«Ни в каких партиях не состоял и не состою».

Ярче всего отношение Беляева к политике вообще и той кроваво-гнойной воронке, куда затягивало Россию в то время, видно из следующего большого фрагмента из письма от 27/9 ноября 1918 года:

«Я отправился посмотреть в город, так как почти целый год не видал (его — прим. автора), хотя и бывал по делам часто в Москве [1]. Шёл Кузнецким мостом, около Банка, /…/ отсюда прошёл на /…/ Тверскую /…/ и по Тверской до Иверских ворот. Около Иверских ворот стояла артиллерия вплоть до Метрополя, а внизу к Александровскому саду броневики и пехота. Пехота поднималась около Кремля на Красную площадь. Оказалось, что предстоял смотр войскам Московского гарнизона. /…/ Меня заинтересовало посмотреть парад теперешней армии. Я обошёл мимо Исторического музея к Александровскому саду и к Никольским воротам. Башня Никольских ворот вся в лесах /…/. Смотрю там стоит народ и свободно пропускают — я тоже забрался по лестнице на башню и мне открылся дивный вид на Красную площадь и на войска. Иконы святителя Николы не было — она снята. После того, как войска перестроились для выслушания речи Троцкого — вышел Троцкий из палатки около того места, где погребены прошлогодние жертвы и направился в середину, встал на автомобиль и произнёс речь. Ты знаешь, как далеко от башни Никольских ворот до памятника Минина и Пожарского (против которого Троцкий говорил речь), и то были ясно слышны его слова, до чего голосист. После речи и «ура» войска были перестроены на церемониальный марш, который проходить стали по отделениям, каждая часть и батальон со своей музыкой. Первыми шли «латыши». В числе войск был и отряд китайцев человек в сорок. Прохождение церемониальным маршем длилось долго, по крайней мере я стоял и смотрел его целый час, а просмотрел только половину [2]».

В этот же день, но раньше, он побывал в семье сестры, и пурпур Истории явил ему здесь в очередной раз свою засаленную изнанку:

«Так как при обыске (последовавшем после ареста мужа, через 10 дней отпущенного без всяких обвинений — прим. автора) /…/ у ней отобрали все деньги, то я предложил ей пока на расходы 100 рублей. У них отобрали 4000 рублей денег, нашли их за картиной, Васиных, и общины и журнала (старообрядческого издания, которое готовил В.М. Хвальковский — прим. автора) тоже около 4000 рублей. Золотые вещи её не взяли — отдали обратно, а серебряные и золотые деньги, а также мой подарок серебряные ложки отобрали. Военный заём на 2000 руб. как аннулированный не взяли и отдали обратно. Оказалось вино несколько бутылок — взяли».

Удавка голода стягивается и вокруг горла жены и детей, о чём он только догадывается, но здесь в Советской Московии смерть уже хозяйничает во всю. В открытке от 30 января/12 февраля: «Поездки за мукой обходятся очень дорого», люди умирают сотнями от тифа, простуды, давки и переживаний, и всё это при том, что отобрать добытое с таким риском могут в любой момент: последняя облава — уже на Казанском вокзале. В феврале 1919 года ослабшая корова падает на дворе и через некоторое время её приходится зарезать. Но её служба хозяевам на этом не заканчивается: кажется всё, кроме рогов и копыт, будет пересолено, переварено и съедено или выменено.

А вот редкая у нашего героя уличная бытовая зарисовка из времён Масленицы и Прощёного воскресенья. Здесь упоминаются два кинотеатра, первый из которых, находившийся на входе в проулок к дому Беляевых, просуществовал почти весь ХХ век и был снесён вместе со всем этим районом, а также их бывшие владельцы:

«После вечерни я пошёл к маме (то есть тёще — прим. автора), прощаться /…/. Вместо чая у Кононовых пьют жареную рожь — чаю совсем нет. На улице в Зуеве никого нет и никто не катался все три дня. Народ, конечно, около Зари и Модерна, которые теперь тоже стали «советские» и Ляпичев теперь кассиром в «Заре», а Напольнова — в «Модерне».

Интересная жанровая особенность переписки супругов: те постскриптумы, которые они нередко добавляют в последний момент на полях или в углу заворачивающимися в сторону и всё мельчающими буковками. Многие получали в советские времена послания от бабушек с подобными приписками, которые могут быть не менее красноречивыми, чем самое душераздирающее письмо. Вот одна, почти наугад:

«Из высевков овса Дуняша делала кисель — вчера ели» (письмо от 20 февраля 1919).

В следующем фрагменте — неожиданное всплытие пока ещё шумливых последователей Льва Толстого, «Евангелие» которого Беляев как раз в это время купит, проявив в очередной раз недюжинную широту взглядов (в отсутствии которой только ленивый не упрекал староверов):

«Сегодня мы гуляем, потому что в Москве в святом Кремле заседает «Третий Интернационал». Будем гулять 12-го во вторник /…/ — день свержения самодержавия и 18-го день Парижской Коммуны – всё гуляем и гуляем, а церковные праздники заставляют работать. /…/ Народа много недовольного. Третьего дня был диспут большевиков с толстовцами в Зимнем театре на тему о войне и революции. Толстовцы говорили: большевики обещали народу: мира, хлеба и свободы – и этого ничего нет. И приглашают записываться в толстовцы и не воевать — «побольше дезертировать» и будет хорошо. Так как толстовцы по своим убеждениям не могут убивать, а поэтому и декретом им дано право отказываться от военной службы, то у нас очень много записываются в толстовцы, а особенно лица призывного возраста. В Зимнем особенно аплодировали толстовцам и кричали «долой» большевикам. Мобилизованные 1899 года нейдут на фронт. А просят сначала дать хлеба, одежды и жалованье прибавить» (из письма от 23 февраля 1919).

Интереснейшая подробность взаимоотношений церквей и толков в это критическое время:

«В это воскресенье молились просительный молебен — по случаю того, что вообще нет хлеба и овощей /…/. Народа за молебен пришло много /…/ и молились со слезами. /…/. По фабрике (Беляев уже привык писать это в единственном числе — прим. автора) ходит Боголюбимая икона, носят её по всем казармам, везде молятся молебны. Также разделили службы ей по церквам: и православные, и рогожане, по очереди, то в одной церкви, то в моленной у старообрядцев» (письмо от 1 апреля 1919).

Из этого описания трудно определённо понять, принимали ли участие в общем молении и поморцы, но сегодня орехово-зуевские старообрядцы — и рогожане, и поморцы — мирно уживаются под крышей одного храма [3], и по уверению отца Леонтия Пименова — это единственный случай в России.

А вот простой и жуткий эпизод из хроники этого голодомора. И так же просто рассказывает его Беляев:

«Умер Иванов, муж Мани Н-ой. Сегодня его хоронили. За последнее время он служил в Центротекстиле за сторожа. Когда жене сказали, чтобы шла хлопотать о похоронах — она не пошла. «Пускай, говорит, сёстры хлопочут, а у меня галош нет (второй день после мятелей оттепель, везде лужи), а дети говорят: и в моленную не пойдём — он нами не нуждался» (из письма от 4 апреля 1919).

Последний фрагмент, в котором опять негодующий голос верующего вторит гражданскому возмущению:

«В Кремле всю зиму не было служб в Успенском и других соборах, а также не будет на святую Пасху служб, не вдарит Иван Великий в полночь, и как должно скорбеть сердце истинного християнина. А в Чудовом монастыре устроена лавочка коммунистическая /…/. Перед Вербным в субботу открывали мощи Преподобного Сергия, где кроме пелен, черепа и пыли — как акт о сем гласит, ничего не оказалось. /…/ Все эти вскрытия запечатлены кинематографом /…/. Недели три назад показывали вскрытие каких-то мощей у нас в Зимнем театре и кому показывали — детям из училища, которых водят каждую пятницу (и выбор дня недели тоже неслучаен — прим. автора) в театр /…/. Перед началом сеанса — детям объяснили, что вот вас обманывали — смотрите, что вам покажут, как лгут ваши попы и пр. и пр. Потом начали показывать как из раки начали выкладывать пелены, вату, кости и пр. Дети не вытерпели такого испытания своих лучших чувств и закричали: долой! Не надо нам этого, хлеба нам давай! Несмотря на уговоры, на угрозы оружием — дети не переставали кричать «долой». Картину пришлось приостановить, а детей выгнали из театра, где они не обращая внимания на угрозы оружием не расходились и около театра кричали: Долой! Хлеба давай, а не этих картин!» (из письма от 21/7 апреля 1919).

Всего сохранилось около 60 писем и открыток А.П. Беляевой мужу, написанных с сентября 1918 по апрель 1920 года. Начинается переписка с шутки, скрывающей тревогу за нервного мужа-самоеда:

«Ну-с бухгалтер а как ваши дела обстоят. Пиши мне как ты справляешься в конторе, посвободнее ли ты себя чувствуешь без нас ты теперь не думай нам хорошо только бы ты приехал привёз бы товару. /…/ Как мне хочется вас с Зиной покормить до сыта Мотя, и мне делается стыдно перед вами что я сыта а вы голодаете» (письмо от 25 сент.1918).

Труднопонимаемый современным человеком мотив чувства вины красной линией проходит через большинство писем обоих Беляевых. Их первое движение — поделиться с мужем (женой) малейшей радостью, а второе — стыд за неё. Зовёт мужа «забыться» от его «делов» в конторе и «освежиться для зимней работы»:

«Я всё только об тебе думаю не захворал бы ты переутомился то как какие хочешь крепкие нервы не выдержат. /…/ и если поедешь Мотя привези красная наволочка такая материя у нас есть /…/ да кретону по возможности возьми в магазине а ещё платков белых /…/. Можно ещё прихватить мелочи как то кружева белые креп пальца в три в четыре шириной ленточки или иглы /…/ ниток катушки в каждом доме есть машинка. /…/ Цены набегают каждый день. /…/ Их (местных крестьян при обмене привезённого «товара» на продукты — прим. автора) пытаешься уговаривать что у вас сено задаром уход свой а у нас товар покупной нет куда тебе. /…/ Только Мотя пиши мне почаще, /…/ главное Мотя принимай всё спокойнее. Милый мне мало этого что ты напишешь мне что тебе хорошо ты на самом деле постарайся успокоиться, /…/ получше питаться об нас ты теперь не думай Нам хорошо» (письмо от 30 сент. 1918).

Первое трагическое событие: «/…/ мы не вполне здоровы у всех всё ещё кашель а Лёля хворает понос и рвота. /…/ она стала какая-то страшная не знает куда положить голову то в эту сторону её откатит то в другую и глазами оглядывает всю комнату кругом как то ненормально /…/ и стонет. /…/ Жаль как Мотя. Я кажется уже все средства применила /…/. Всё думается дома то была бы жива а здесь помирает. Да и наши то тут есть ли (то есть будет ли кому молиться погребение, если понадобится — прим. автора). Сейчас только сходила (в соседнюю деревню Новая Тишанка — прим. автора) показали мне старообрядца оказался наш говорит поморец и моленная наша и как будто меня дожидалась умерла наша Лёленька /…/. Три раза поморщилась, я детей подозвала. И умерла ах Мотя как жалко увезли на чужую сторону умирать бабы говорят что плакать Христос возлюбил вас а ты плачешь сейчас иду на счёт могилы и погребения /…/. Одела какая чистенькая хорошенькая» (письмо от 23 сентября 1918).

Переселились в дом наставника-единоверца Семёна Ильича Казмина, наставник «своих поморцев в Новой Тишанке», «они узнали, что я умею читать. Старик говорит /…/ все мы с тобой говорит будем вечерни молиться в Покров молились часы читала и пела с ними. За утрени не молятся очень умелых певцов нет /…/. Книги жертвованные Викулом Елисеевичем и моленную кто то сделал. У Отца духовного сын 38 лет и 6 ч детей жена. Сын тоже интересующийся что касается религии. Был на соборе (Соборы старообрядцев-поморцев, проводились, в частности, в 1909 и 1912 годах — прим. автора) и в Москве и слыхал певчих наших и говорит дюже хорошо поют. /…/ а отца духовного Семёна Ильича зовут батя /…/. В воскресенье и вообще каждую службу, как положат начал Отец скажет Петровна чти и говорит у нас теперь псаломщик есть. Мне после службы мужики говорят у тебя и сын то поёт достойно и господи помилуй я говорю ещё бы у него дедушка был хороший певчий значит говорят по природе Иван. Каждый день молится Богу как кончит за отца с матерью так обязательно спросит а дедушку то» (письмо от 26 октября 1918).

Беляева рассказывает о двух бессонных ночах в поезде [4]. Так как она не уверена, что муж получил предыдущее письмо, то повторяет с новыми подробностями рассказ о болезни, смерти и погребении дочери, во время которого её все утешали: «мы тебя прокормим», а наставник пригласил к себе жить.

«Мне всё думается что я так живу хорошо что как будто совершаю преступление по отношению к вам мне очень вас жалко что вы прижимаете себя в еде, а мы едим до сыта например утром встаём, как и они (то есть как и у хозяев дома — прим. автора) завтрак который состоит из варёного и немного с молоком подогретого картофеля и кашичка из пшена и картофеля несколько кусочков сальца а в постный пробовала было один картофель но ребятишки просят ещё я говорю забыли как дома один хлеб да и то не до сыта. Мясо варю почти каждый скоромный за не большим исключением когда пожалею», затем даёт мужу подробный отчёт, как, куда, на что и сколько тратит денег на проживание семьи и зимние заготовки» (письмо от 27 октября 1918).

Беляева поражает редкой даже для женщины способностью к адаптации. Если бы то, что она пишет в начале следующей цитаты, ей показали всего год назад, она никогда бы не поверила, что это описание «счастья» принадлежит ей:

«/…/ об нас не безпокойтесь мы слава Богу пока живы и здоровы живём хорошо всё у нас есть и мясо и молоко даже есть не говоря уже про муку а теперь на базаре даже первый раз появился сахар и песок и пшеничная мука». Жена колеблется в ответ на предложение мужа съездить в Зуево, повидать его и дочь, а главное — взять швейную машинку, но отказывается из опасения за невозможность вернуться к детям в «военное время» («поедешь а как где прервут путь, вместо недели проедешь месяц а дети одни»), приводя ещё и такой аргумент: «и ты меня осудишь пожалуй», но мысль о стельной корове вновь раскачивает маятник терзаний: «всё ли на зиму у вас с Зиной в порядке посмотреть бы», просит о пересылке швейной машинки: «очень хочется хотя бы было занятие для меня» (в действительности — не хочет, чтобы муж присылал ей больше денег, чем ей надо, понимает, что в голодную зиму (и весну, и лето, и осень, и ещё одну зиму!) ему каждая копейка будет жизненно важна, изыскивает возможность заработать: «Приглашают меня как хорошую читалку на молебны и теперь по одной умершей до 9 дней по 2-50 за 6 кафизм и кормят конечно. Народ всё не грамотный и поют то плохо. Ну меня дедушка это отец духовный, поди почитай от нечего делать», деловито даёт мужу распоряжения по сундукам и ящикам, а в конце — протуберанец сдерживаемых переживаний: «а главное Мотя миленький пиши чаще да изыскивай средства чтобы доходило как хочется как рада бы от вас известиям» [5] (письмо от 22 ноября 1918).

«Мотя ты просмотри бельё своё и Зинино всё ли в порядке, а если что Зине нужно из нижнего белья то бумазея белая у меня есть в сундуке пускай сама сошьёт а чулки есть ли, а нет возьми пряжу в сундуке и отдай Капочке гарную (гарного — то есть свадебного? — прим. автора) связать по просторнее а ты носишь ли чулки белые шерстяные новые они были у мамы», далее она просит мужа собрать «к себе в сундук что у мамы разбросано из товара» и просит поздравить своих родителей и родственников с праздником Рождества, «ну пока до свиданья мои миленькие желаю вам в Радости встретить праздник а нам будет обидно что мы не дома в такой праздник /…/ очень хочется услышать своё (то есть своих зуевских певчих — прим. автора) пение» (письмо от 18 декабря 1918).

В последующих письмах тревога о корове нарастает, и беспокойство о быте мужа и дочери — тоже. Дети просятся домой, к папе. Часто просит мужа о них не беспокоиться, о том, что они едят «до сыта», хотя цены из-за «солдат» и боёв начали постоянно расти, «народ хороший кругом, християне», рассказывает, что Ваня с утра ходит по улице и его люди зазывают позавтракать, пообедать, поесть блинков, «и так до вечера. /…/ Валю водила в школу а там только начинают ученье да говорит учительница всё разграбили учебники раскурили досок нет грифелей нет вот и не знаю как ей учиться», кратко упоминает о том, как они пережили бой с летавшими над головой пулями и пушечной стрельбой (письмо от 20 января 1919).

Закончившая за год до свадьбы лишь «курсы кройки и шитья», она интуитивно понимает, что не должна ослаблять железный контроль эмоций — своих и ответных мужниных — и такой же железной терапии подвергает себя сам Беляев. «Теория айсберга» Хемингуэя здесь перемножена на двухсот пятидесятилетнюю духовную аскезу, прирождённое и до предела развитое целомудрие и многажды осмеянное русское терпение.

Февраль 1919: Беляева рвётся съездить домой, свезти родным сухарей, но бумаг нет, поезда переполнены, отказывается от этой идеи. Пишет о том, что Маруся страдает расстройством желудка, а доктор велел заменить «чорный хлеб» белым, но его нет, «здесь очень много детей хворает /…/ прямо беда, бежим от голода к хлебу а тут болезни и на взрослых тиф испанка ходит», уговорила хозяина дома сделать блиндаж, чтобы прятаться во время боёв с детьми [6]. У жены хозяина тяжёлый характер, но она ей благодарна за то, что иногда в праздник та посидит с детьми: «мне праздник одной дома не хочется молиться только и света что сходить в Моленну», рассказывает о проблемах с ночным горшком (хозяйка против), с постановкой хлебов в печь, с мытьём: местные платную баню считают грехом, детей в доме в тазу мыть не разрешают («погань»), а сами иногда во дворе из кувшина обольются, чем и ограничиваются все водные процедуры (письмо от 24 февраля 1919).

Вспоминает, как по приезду искала квартиру и единоверцев: «/…/ спрашиваешь что у вас есть старообрядцы — старообрядцев нет таких не знают молокане есть евреи а потом оказалось что мы не понимали друг друга у них нас называют (столоверы) да а то сразу попала может (бы — прим. автора) к христианам», недоумевает по поводу желания снохи (тоже вывезенной с детьми в деревню) поселиться с другими приезжими из города: «/…/ это в нас Ореховский взгляд (на — прим. автора) удобство вместе не уживёшься /…/. Какая уж брань из-за детей /…/ их учим часто ремень прикладываем а тут какие балованные» (раньше описывала поразившую её сцену с попыткой отца семейства поучить сынка и накинувшейся на него с бранью женой, отбившей у него своё чадо) (письмо от 10 марта 1919).

Характерны жёсткие и без всякой аффектации, ей категорически чуждой, оценки поведения и характера своей матери, происходящей из зажиточной [7], но обедневшей семьи: простые, чёткие и спокойные — видимо, между супругами уже много было на эту тему говорено. Муж забрал какие-то их вещи, хранившиеся в кладовой в доме у тёщи и тестя, и она замечает как бы походя: « /…/ а мама она не постесняется и что нибудь из моего ношенного надевать /…/ она в свою мать та как видится дочерины бриллианты прожила» (письмо от 6 марта 1919). Не сразу замечаемая особенность её писем (а точнее — мирочувствования): почти полное отсутствие в них подлежащего «я», практически везде, где пишет о своих делах, мыслях и чувствах — Беляева обходится одним сказуемым. Просодия её периодов тоже необычна: несмотря на почти полное отсутствие знаков препинания, они построены так, что особенности интонирования и смысловыделения (которые и призвана передавать пунктуация) сохраняются и в отсутствие таковой — как в церковнославянских текстах, видимо оказавших с детства определяющее влияние на её стиль, находящийся в пограничной зоне между разговорным (но не просторечным [8]) и письменным.

Начав читать её письма, довольно быстро замечаешь, что из-под выцветших букв доносится всё более отчётливый голос. И в этом тоже — ценность, на этот раз филологическая, переписки супругов Беляевых: помимо всего прочего это ничем не замутнённый источник той речи, которой ещё сто лет назад говорили кондовые староверы, с незаметной для них самих стремительностью становящиеся (но так и не ставшие!) под хитиновым коконом казённых формулировок («покровский мещанин» — так всё ещё назывался муж, уже поживший в Москве и давно живущий в «местечке Никольское») совершенно новым классом, почти осуществившим на излёте полувека русского капитализма нашу нынешнюю мечту о «просвещённом консерватизме»…

Переехав на новую квартиру, Беляева сравнивает двух хозяек. И опять — удивительное переплетение черт заботливой матери (неслучайно упоминаемое раннее вынимание хлебов, позволяющее и ей поставить свои), истовой молитвенницы (любителям быстрых молитв лестовка не нужна) и сильной духом женщины — мельком упоминаемый здесь «бой» — одно из немногих свидетельств смертельно опасной временами жизни в Тишанке:

«Женщина очень проворная в противуположность той моей Афанасьевне, та до двух часов хлебы не вынимает эта к 9 часам вынет это самое позднее встаёт в 4 часа помолится и стряпать а у той и не видала в руках лестовки и со мной начнёт браниться когда я во время боя молюсь /…/ главное я очень довольна у ней постоянно много воды в печке. Стирать сделает щёлок что очень мало требует мыла а там всё холодная вода (была — прим. автора) и сама перемоешься и детей вымоешь а теперь тем более чесотка доктор велит через три дня мыться и бельё менять. /…/ ты пишешь что это (то есть чесотка — прим. автора) от недостатка питания по-моему зря деревня страдает этим недугом с первого года войны /…/ а ведь деревня теперь и в войну питается очень хорошо» (письмо от 7 апреля 1919).

Её нелюбопытному, но острому взгляду постепенно открывается жизнь крестьян — не менее запутанная и сложная, чем у горожан. Судя по всему, её простосердечие и задушевность, которую до сих пор вспоминают внучки, были оценены и её новыми знакомцами из той среды, с которой её — подмосковную небедную горожанку — мало что, на первый взгляд, объединяло. В первую очередь, это крестьянские корни и жизнь если уже не совсем на земле и от земли, то всё же в постоянном с ней контакте. Но главное, о чём ни она, ни эти люди почти не говорят, но никогда не забывают — общая вера. За пределами этой общности лица теряют что-то самое для неё важное: доктор, учительница, соседи и их дети (обижающие, как она вскользь замечает, её детей), мужики и бабы, солдаты. Она не относится к ним из-за этого хуже, в ней совсем нет предубеждённости. Так, когда её первая хозяйка гонит из дома двух хворых солдатиков под предлогом много раз описанного сторонними комментаторами староверческого страха замирщения [9], то она прекрасно видит, что истинная причина — страх заразы, и вместе с другой соседкой везёт бедолаг сначала в Совет (где уговаривает не бросать их: «ведь это ваши братья»), а потом в лазарет. Предубеждённости нет, но постоянный эпитет в применении к новым героям её писем, допускаемым ею в свой ближний круг: наш, из наших, Християнин.

В середине мая 1919 года муж и старшая дочь приезжают к ним в Тишанку. Вот как Зина описывает родственнице, оставшейся стеречь их дом в Зуеве, один из этапов этой поездки:

«Мы вчера сидели в Козлове в детском вагоне а потом пересели на площадку штабного вагона и сидели там. Часов в 11 ночи мы поехали и доехали до станции второй Козлов. С площадок там выгоняли мы притаились и проехали нас не видали но в станции Грязи нас согнали с площадки мы стали проситься в другие вагоны сели и доехали до Графской» (открытка от 16 мая (по новому стилю) 1919).

В Зуево он возвращается через две недели со второй дочерью Дуней, оставив Зинаиду с матерью. Сопоставим два описания их второй за восемь месяцев разлуки, наглядно подчёркивающие особенности характера обоих супругов.

Сначала из его письма от 19 мая 1919 года. Волнение рассказчика не губит описываемую сцену, как это чаще всего бывает, а делает её описание — в своём а-пунктуационном синтаксисе, редком в письмах педантичного бухгалтера, сближающееся с периодами из писем жены — поразительно живым и пластичным:

«После того, как мы сели в тарантас, я обернулся и всё смотрел на вас, а слёзы душили меня. Когда уже стало плохо вас видно я стал махать вам платком на что должно быть Зина отвечала тем же. Сначала скрылись за рожью ребятишки, ты потом подняла на руки Марусю, потом стали махать платком, который сначала было хорошо видно, потом, должно быть, платок на что-нибудь привязали, потому что стало его опять хорошо видно [10]. Сначала я всех вас различал, потом стало сливаться в небольшую группу; сначала я вас видел по пояс, потом уже одни головы, а далее было заметно плохо, один платок, который стал только иногда показываться (и мне показалось, что вы пошли в село), а потом и совсем прекратился. /…/ Ещё раз перекрестившись, я повернулся к спине Ивана, и хотя ещё часто оглядывался, но ничего кроме крыш, тополей, телефонных столбов и мельниц — ничего не было видно. Плакала и Дуня».

А вот описание жены:

«Маруся как проводили вас стояла на том месте в поле всё твердила (Они уехали, они уехали) а я ей сказала что мы опять придём на это место и будем здесь дожидаться папу и днём уснула проснулась а где папа». В этом же письме — всплеск эмоций, необычный для целомудренной и сдержанной в проявлениях супружеских чувств жены: «Напишу письмо и пойду со всеми на почту и пройдём в тот парк где мы гуляли с тобой. Миленький Мотя как я люблю тебя и как легко мне было с тобой ты как будто половину какой тяжести снял с меня» (письмо от 19 мая 1919).

Прошла неделя после отъезда, писем от мужа нет, жена пишет ему третье письмо:

«Как то Бог привёл вас доехать вот прошла неделя я посылаю третье письмо /…/. На среду тебя видела во сне. Как будто ты и я ходим по берегу разлившемуся какой то незнакомой реки и много каталось на лодках». А вот и первая за 9 месяцев социально-политическая новость, попавшая в поле зрение жены: «Здесь вчера была сходка и на сходке кричали прогнать приезжих и не позволять им вывозить хлеб /…/ и если кто заметит задерживать и подвергать штрафу даже и кто везёт (то есть того, кто везёт приезжего с раздобытым им хлебом — прим. автора) (письмо от 27 мая 1919).

Характер, жизненный и семейный опыт, вера, что Бог не оставит, помогли ей с самого начала взять верный тон в отношениях с местными крестьянами и выдерживать его в любых кризисных ситуациях. Видимо, она ясно понимала, что от её поведения зависит жизнь всех её детей и мужа, и её малейшая оплошность обречёт всё семейство на гибель:

«Не знаю Мотя как живёт там Анюта (сноха, тоже отправленная в деревню с детьми — прим. автора) а я всем помогаю где у кого машинка разладилась зовут и иди или вот сшей или укажи туфли поучи кружева (плести — прим. автора) или /…/ сыпь у мальчика а у самой глаз заболел дала помазать /…/ и прошло а то одной в глаз попало что то идёт вытаскивать вынула 2 яйца принесла и панихиду отмолиться за это хлеб принесли а Алексеевы часто приносят молоко. /…/ Я тоже по немногу подрабатываю /…/ на машинке просят гимнастёрки брюки как навострилась. Кто принесёт нитки а то свои. Мне платят 150-200 рублей за костюм. Сшила 4 костюма и 2 брюк. И что бы весь костюм брюки и гимнастёрку в 1 день сшить. Заработала более половины того что было при тебе у меня» (письмо от 11 июля 1919).

Но не всё так благостно, и «век-волк» опять показывает свои жёлтые клыки:

«Я не знаю как вам помочь ещё мой милочек, мой хорошенький Мотинька. Теперь у нас всё солдаты прочитала 35 псалтырей неловко при них и так молится мало приходится /…/. Крестьянам оставили старой муки по 10ф на едока, а теперь у вас есть говорят новая остальную всю взяли а у меня оставили мешок уважили говорят голодающие а то бы взяли» (письмо без даты, но с предположением мужа: «вероятно август 1919»).

Вместо даты:

«1919 г. Успение. /…/ Сегодня такой годовой праздник а молились почти вдвоём с дедушкой /…/ часы одна я чтец прочитала и молебен, ирмоса читком (то есть речитативом — прим. автора) и так мне сделалось грустно особенно когда дедушка прочитал Апостол Богородичный /…/ и так его переложил по своему что не получилось и части той иллюзии той духовной красоты с которой его прочтут у нас /…/. Вообще приходится молится вдвоём вечерню и часы читаю всё я /…/. Как мне хочется иногда перенестись хотя на один миг в свою моленную и послушать своё пение — такое красивое образцовое против нашего топорного».

Характерен выбор притяжательных местоимений: пение «своё» — в смысле родное, зуевское, а тутошнее пение — «наше», себя — лучшую чтицу и певицу — она из общего хора не вырывает и судит о нём, включая в него, смиренно и искренне, себя.

Жизненно важная тема взаимоотношений с местными не позволяет себя забыть ни на миг: «Хорошие люди (Алексеевы — см. в письме от 11 июля 1919 — прим. автора) и сам старик Алексей Андреевич /…/ зимой когда купишь у них картофель то сам и принесёт мне неловко конечно ничего ничего скажет ты Петровна не привыкла а я ничего донесу или так скажет трудно тебе между нами жить я конечно говорю хорошо какое хорошо что я не вижу что ли какой вы жизни». В этом же письме она рассказывает без красочных подробностей, просто через запятую, о тех разнообразных крестьянских работах, в которых она участвует: нарыть и намыть картофеля, подоить корову, брать посконь (собирать и вымачивать семена конопли — прим. автора), трепать снопы, перекладывать козяки (брикеты для топки из навоза — прим. автора). Всё это она делает, помогая хозяевам, которые относятся к ней и её детям с простодушным радушием (письмо от 19 ноября 1919).

И опять об аборигенах и новом сюрпризе жизни на чужбине:

«Я немного простудила ноги ездили в больницу за доктором постояли там /…/ все везде поди поезжай Петровна и простудилась из-за них», после этого у хозяев собралась вся большая заболевшая семья («нам уже негде спать их 12 человек да я 5»), и они сбагривают Беляеву с детьми одинокому родственнику: «вот тебе и счастье выходит переходи к ним говорит Савелий Иванович я как вещь призвал Савелий Иванович Ефима Ивановича /…/ и говорит возми /…/ Петровну к себе пожалей меня и её /…/ ну а тот рассудил что чем солдат кормить лучше свою» (письмо от 12 января 1920).

Замечательна в этом пассаже смесь неисчерпаемого, хотя и многократно уже использованного окружающими, добродушия, жёсткого сарказма (в словах про счастье и вещь) и трезвого здравомыслия в финале.

А вот и начало новых традиций в сборе урожая:

«В сентябре месяце выгоняли всех приезжих рыть советску картошку /…/ на две недели я конечно пошла паспорт со мной говорю вот у меня сколько (маленьких детей — прим. автора) ну присылайте девочку 12 лет нам таких и нужно только подбирать. Я воротилась (в Совет и сказала — прим. автора) что она в няньках [11] и уехала в поле ну а вас говорит не нужно от (из-за — прим. автора) детей а я и рада /…/. Ах Мотя Мотя как все надоели и глаза бы не глядели всем служи а всё за кусок хлеба. И не верится что и будешь дома вот приходится другой (то есть уже второй — прим. автора) раз встречать Рождество на чужбине. Молится в моленной не молятся» (письмо, помеченное «1918 декабрь», в действительности — 1919).

Следствием всего этого станет заболевание тифом, растянувшееся на месяц и едва не закончившееся смертью. Ещё не до конца оправившись, она описала всю безысходность своего горячечного бреда в последнем письме из Тишанки, датированном «1910 года», переправлено на «1919 года», с пометкой мужа:

«Получено 10/23 апреля 1920 во время моего отъезда в Воронеж.губ.». Письмо это — один из самых ярких эпизодов этого эпистолярного эпоса. Весь трагизм ситуации [12] особенно явственно проступает на фоне не изменяющей нашей героине смиренной и простодушной неустрашимости, с которой она выходит на решающую битву с судьбой. Описание тифозного бреда, ужаса детей и ужаса за детей увенчивается едва ли не единственной за всю эту переписку жалобой:

«Ах Мотя как тяжело в чужих людях хворать», а в конце — две съезжающих вниз строчки, нацарапанных огрызком химического карандаша: «ещё дошёл карандаш».

Наверное, хорошо, что это письмо пришло в отсутствие мужа. А может он и бросился в Тишанку, узнав об этом? Как бы то ни было, у этой главы беляевского эпоса тот конец, который, зная всё последующее, хочется назвать счастливым.

А. Г. Вишняков. История одной семьи (часть 1)

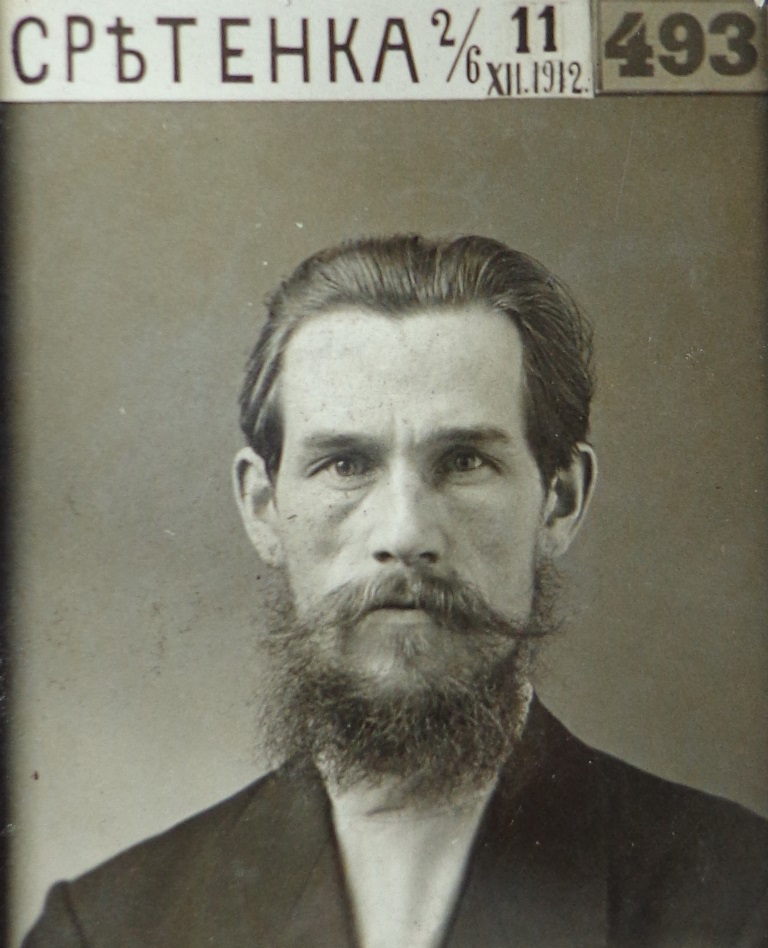

[1] С Москвой Беляева связывала не только семья сестры и друга (Хвальковских), но и, пожалуй, его первое судьбоносное решение, которое, как, видимо, часто бывало в этой нешумной жизни, он не столько принимал, сколько претерпевал. В своём первом же письме жене он клянёт себя и свой непредприимчивый характер, но при знакомстве с его письмами складывается ощущение, что хотя он часто не мог сделать то, что считал правильным, но заставить его сделать то, что он считал неправильным или неверным для себя, было невозможно (вспомним отказ мальчика от карьеры красильщика). В его семье всю жизнь помнили ту развилку, которую он не без внутренней, думается, борьбы прошёл после смерти отца: «К 1903 году папа работал в Московской конторе фабрик В. Морозова, учился на бухгалтерских курсах, как работника его там очень уважали. В 1903 году папа женился на Анне Петровне Кононовой. До 1905 года они жили в Москве» (из «Воспоминаний» З.М. Беляевой), после смерти отца от рака печени (который убьёт и его через 33 года) по зову матери Беляев возвращается, невзирая на недовольство руководства, в Зуево, чтобы стать опорой матери и опекуном пятилетней сестры. Карьера надломлена на самом взлёте, должность ему демонстративно дают с понижением. Но покупается дом, рождаются дети, медленно вырастает тот самый беляевский мир, рождение и выживание которого в неподозревающей о надвигающихся на неё кровопусканиях Москве было бы немыслимо. Но любимое его фото (которое вместе с видами родного храма он посылал жене в Тишанку) — то, что сделано в столичном фотоателье.

[2] На этом же параде выступал, но видимо до прихода Беляева, Ленин (считавший, по воспоминаниям Крупской, этот праздничный день «одним из счастливейших» в своей жизни), что запечатлено на фото. В речи 7 ноября 1941 года этот парад вспомнил и Сталин. Интересно, что ни участие, ни речь Троцкого, ни приём им парада не отражены ни в одном из тех источников, что мне удалось найти в интернете.

[3] Община поморцев занимает тот самый северный придел, один из углов которого закладывал М.И. Беляев, возможно, именно поэтому его и выбрала его старшая дочь в начале 1990-х годов при переговорах о будущем храма.

[4] А вот рассказ старшей дочери Зинаиды, видимо со слов матери: «Ехали туда несколько дней. По железной дороге через станцию Графская до станции Анна, а оттуда, наняв лошадь, в глубину Воронежской области, деревня Старая Тишанка. Мама меняла на мануфактуру крупу, муку и другое продовольствие. Дети радовались свободе и ели всякую зелень, заболела Лёля 4-х лет и умерла. Врач сказал: «Холерина»».

[5] Сохранилась телеграмма с трудночитаемой датой от «23.2.», видимо 1920 года и сбивчивым текстом карандашом, судя по всему записанным не слишком грамотной тишанской телеграфисткой под диктовку из Зуева: «Верхне Тишанское почтовое отделение Бобровскаго уезда Воронежской губернии село Верхне Тишанка дом Савелия Ивановича Казмина Анне Петровне Беляевой Полгода нет писем а я писем (то есть, видимо должно быть: «а я послал … писем» или «а я пишу» — прим. автора) здес все живы и здоровы. Матвей Беляев», а на обратной стороне, пером и рукой Беляевой написан оплаченный ответ: «Орехово-Зуево Московской фабрика Викула Морозова Матвею Ивановичу Беляеву. Живы здоровы письма получаю и посылаю Анна».

[6] Из воспоминаний З.М. Беляевой: «В деревне были бои, мама возглавила группу крестьян, которые построили блиндаж, где во время боёв спасались матери с детьми. Деревня несколько раз переходила от белых к красноармейцам».

[7] По семейному преданию, воспроизведённому в «Воспоминаниях» З.М. Беляевой, родоначальник знаменитых Морозовых Савва работал у Кононовых ткачом и чтобы откупиться от выпавшей по жребию необходимости идти в рекруты занял у них «большую сумму денег под кабальную (то есть «с большими процентами» — прим. автора) расписку».

[8] Что особенно заметно при сравнении её стиля с письмом Дуняши, написанным на том же листе, что и письмо Зинаиды, и лишь поэтому сохранённым. Интересно, что из того, как она цитирует тишанских крестьян, отчётливо видно, что сама она и на уровне речи (важнейшем для идентификации человека, вспомним сократовское «заговори, чтоб я тебя увидел»!) не делала между ними и собой никакой, как бы сейчас сказали, социокультурной, разницы.

[9] Отсутствие у обоих Беляевых предубеждённости к окружающим видно и в необиженном упоминании женой оскорбительной клички «столоверы» (намекающей на «отдельные кружки»), и в том месте из единственного (и, к сожалению, не целиком) сохранившегося письма мужа о торжествах в связи с Трёхсотлетием дома Романовых (куда зуевский настоятель и он были официально приглашены), где он вскользь замечает что его товарищ пьёт чай только из своей кружки (в том числе и в общине единоверцев), что заставляет вспомнить многочисленные случаи приглашения Беляева самыми разными людьми «попить чайку» у них, на что наш страстный любитель «поставить самоварчик» всегда с готовностью и не чинясь откликается. Трём своим самоварам, кстати, он посвящает целую страницу в одном из первых писем.

[10] В этой связи вспоминается сцена из фильма братьев Тавиани «Хаос», где итальянки привязывают свои платки на дерево, чтобы их было подольше видно мужьям, уезжающим на заработки в Америку.

[11] Об этом периоде своей жизни З.М. Беляева вспоминала и через семьдесят лет: «Я нянчила лето хозяйского внучонка Сидорку. За это меня кормили и сваляли валенки».

[12] По воспоминаниям З.М. Беляевой тифом в этот особенно голодный период переболели сначала все дети: «После перенесённого тифа у Вали и Маши выросли зубы — без эмали. Потом заболела мама — очень тяжело, была в бессознательном состоянии с большой температурой и голова болела. В беспамятстве она даже старалась куда-то пойти. Я насилу уговорила её принять аспирин. Она в беспамятстве уверяла, что у неё сожглись лёгкие — нечем дышать. В доме все спали, а мы с ней плакали и молились. Я напоминала ей о многострадальном Иове. /…/ От сильного жара у ней выпали почти все волосы. Мама не захотела остричься из-за боязни осуждения со стороны тёмных хозяев».

Комментариев пока нет