Новый выставочный проект, открывшийся в конце 2024 года в Музее имени Андрея Рублева, посвящен неординарной для русского искусства теме, получившей распространение в XVI веке, благодаря интересу заказчиков из кругов интеллектуальной знати и духовенства в царствование Ивана IV к подробной иллюстрации сложных богословских текстов. Редчайшие памятники, представленные на выставке, объединены идеей символического изображения Христа как Божественного Слова.

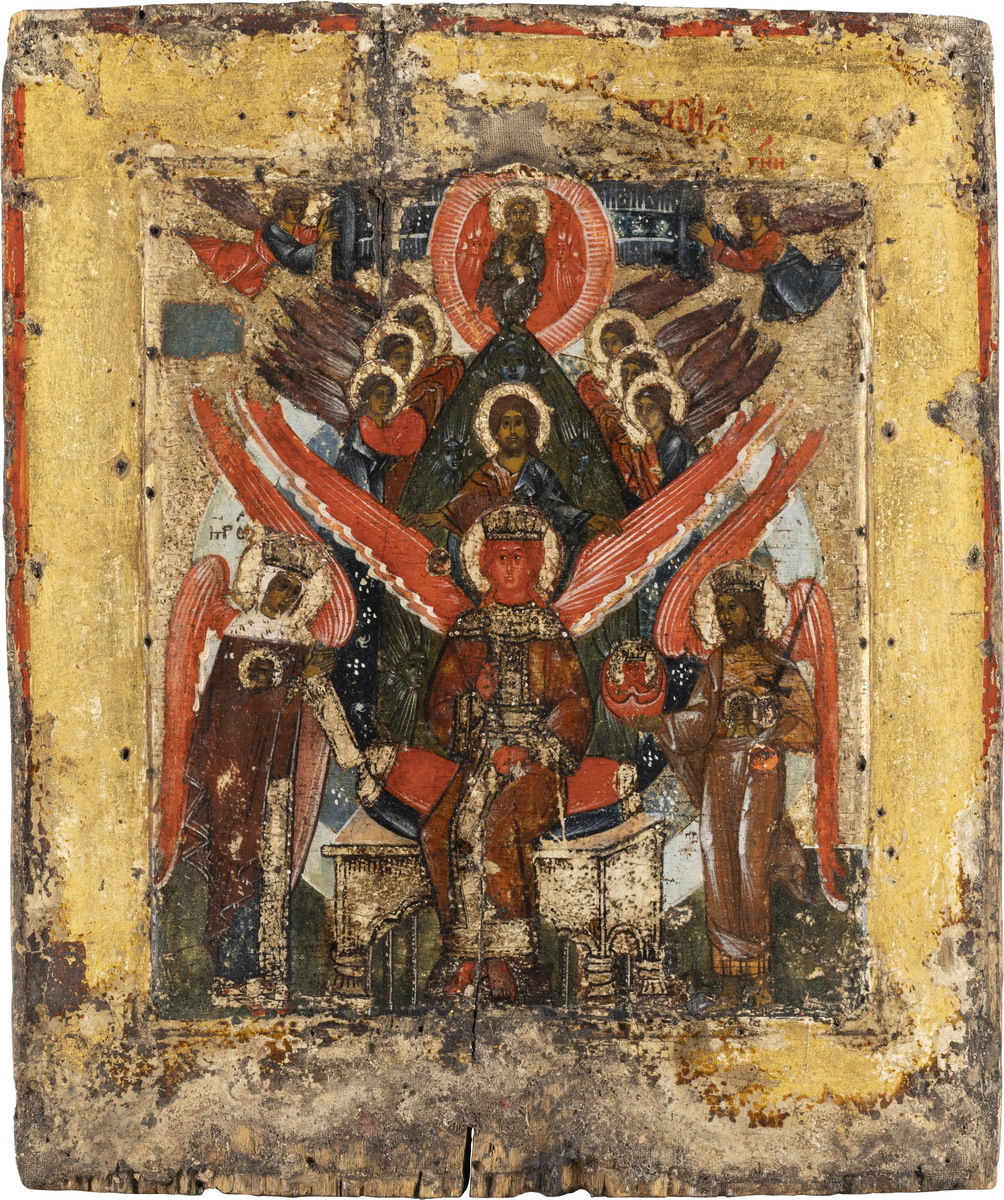

Центральный экспонат — икона редкой иконографии «Отрыгну слово мое слово благо…» из собрания Музея имени Андрея Рублева, созданная в 1560–1570-х годах. Название этой иконы восходит к начальным строкам 44-го псалма Давыда «Излилось из сердца моего благое слово», чье содержание почти полностью передано в многочисленных надписях на иконе. Христос изображен на ней как юный царь, восседающий на престоле. Сверху изображен автор псалма — царь Давыд.

На выставке также представлены два других произведения на аналогичный сюжет. Икона «Предста Царица» из собрания Сергея Ходорковского была выполнена в тонкой и изящной манере письма в первой трети XVI века выдающимся московским иконописцем. Она представляет более краткий вариант иллюстрации 44 псалма Давыда, бытовавший в русской живописи ранее.

Сюжет «София Премудрость Божия» впервые появился в русском искусстве в XV веке. Огнеликий ангел в центре композиции персонифицирует Премудрость, то есть чистую от ересей Церковь, возглавляемую Христом.

Открывая выставку, директор музея Михаил Борисович Миндлин отметил:

— Если говорить о выставке, на мой взгляд, может быть, эта выставка не совсем понятна для рядового зрителя. Но для представителей профессионального сообщества, исследователей, коллекционеров, собирателей, любителей древнерусского искусства — это чрезвычайно интересно.

Недаром она называется «Образ Слова», потому что, по сути, это такая самая высокая планка визуализации, художественной визуализации слова.

В иконе мы это видим повсеместно, очень часто в составных иконах, в житийных иконах. Это уникальный памятник из нашего собрания, чрезвычайно редкий.

Если говорить о художественном уровне памятника, композиции, колористическому решению, архитектура — все это вместе, с моей точки зрения, это произведение самого высокого уровня.

Если говорить о современном искусстве, например о «концептуализме», то вот это концептуальное искусство в русском религиозном искусстве предвосхитило основные тенденции в направлении XX века еще в XVI веке, а возможно и раньше.

Русское искусство внесло, наверное, один из самых значительных вкладов в мировую художественную культуру, один из самых значительных вкладов в Россию.

И, если кто-то продолжает считать, что это производное византийского искусства, то, на мой взгляд, это не так. Это абсолютно самостоятельное, самодостаточное, абсолютно уникальное шедевральное явление, это признано уже многими со второй половины XIX-XX века.

К сожалению, уровень русского искусства, на мой взгляд, не вполне дооценен, и нашей задачей является его переоценка. Это еще один маленький шаг в сторону представления, показа, объяснения древнерусского искусства. Потому что не только основной памятник, но и другие иконы, представленные на этой выставке, весьма высокого художественного уровня и качества, периода расцвета русского искусства.

Я еще раз вас благодарю, я поздравляю куратора проекта, поздравляю всех сотрудников музея, которые принимали участие в реализации этого проекта, издательский отдел, сотрудников издательского отдела и сотрудников отдела научной реставрации, конечно же, нашего выставочного отдела, благодаря которому создана такая, на мой взгляд, вполне интересная выставка, в качественной современной экспозиции, наших замечательных фотографов и многих-многих других, кто имеет непосредственное значение в реализации этого проекта. Без них этот проект не мог быть реализован.

Затем выступила куратор проекта, младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музея имени Андрея Рублева Софья Николаевна Аитова:

— Эта икона 60-70-хх годов XVI века, она хранится в фондах музея и крайне редко выставлялась. И это настолько редкая иконография, что почти что не встречаются в иконописи XVI века произведения на этот сюжет. Ближайший аналог — это икона из собрания Третьяковской галереи, которая была заказана Строгановыми в это же время для Благовещенской церкви в Сольвычегодске. И в этом смысле мы нашим проектом вновь открываем эту иконографию, изучаем, расшифровываем, исследуем, погружаем в новый контекст.

Мне кажется, что это, пусть и маленький этап, но тем не менее — событие для научного сообщества. И вторая особенность нашей выставки состоит в том, что мы сравниваем, по сути, три экспоната, три произведения, казалось бы, может быть, разные, с точки зрения иконографического извода, но тем не менее, сходные, с точки зрения смыслового содержания.

И сам этот подход мне кажется актуальным для современных выставочных проектов и продуктивным для науки в целом.

Многоуважаемый Глеб!

Не могли ли Вы популярно объяснить доверчивым как дети старообрядцам России отчего у младшей научной сотрудницы научно-исследовательского отдела Музея имени Андрея Рублева Софии Николаевны Аитовой (женшины, безусловно, многоопытной и в возрасте) поверх грудей которой не православный крестик, а напоказ выставленный языческий амулет?

Такие «эксперты» рассказывают глуповатым посетителям выставок древлеправославных икон такую чушь, что даже всегда и ко всему толерантный митрополит наш Корнилий покиинул бы такую выставку

Благодарю за отзыв на мою скромную публикацию.

К сожалению, или к счастью, не имею обыкновения разглядывать, что висит между грудей научных сотрудниц. Но отмечаю Вашу бдительность относительно бижутерии г-жи Аитовой, однако отмечу, что вряд ли мы можем толковать и тем более судить обычаи светских персон.

Позволю себе лишь отметить и повторить, о чем говорили ученые на данной презентации. Первое,

«Если кто-то продолжает считать, что русское искусство — это производное византийского искусства, то, на мой взгляд, это не так. Это абсолютно самостоятельное, самодостаточное, абсолютно уникальное шедевральное явление»

Второе: «Концептуальное искусство в русском религиозном творчестве предвосхитило основные тенденции в направлениях современного искусства XX века». И если митрополит Корнилий, по Вашему мнению, против такой высокой оценки древнерусского искусства, то остается только пожалеть.