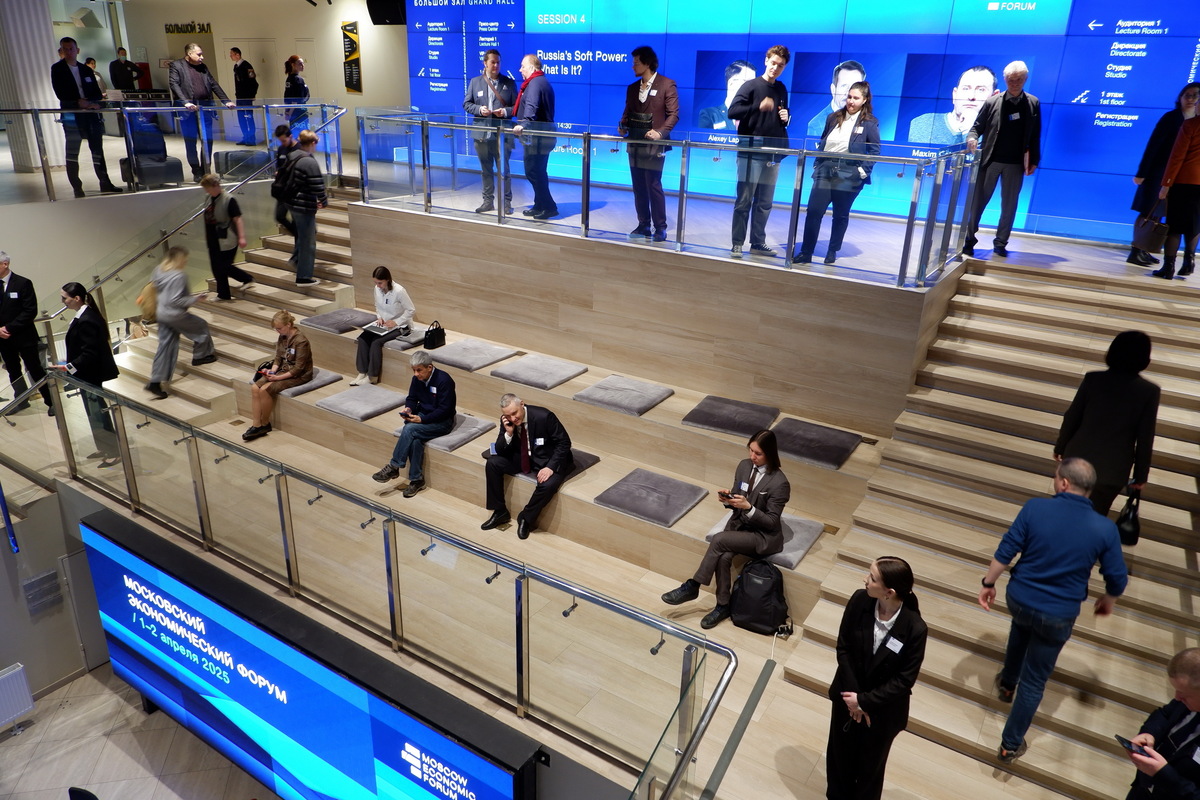

1-2 апреля 2025 года в столице состоялся Московский экономический форум (МЭФ). Мероприятие открылось пленарной дискуссией «Новая индустриализация и умножение народа». Модератором выступил Константин Бабкин, председатель Форума, совладелец завода Ростсельмаш. Участие в дискуссии приняли: Сергей Глазьев, академик РАН, Александр Дугин, философ, политолог и социолог, Николай Коломейцев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Бесарион Месхи, ректор ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, Виктор Таранин, генеральный директор АО «Дашковка», эксперт комитет Государственной Думы по аграрным вопросам.

Участники обсудили будущее России при опоре на традиционные ценности, взаимосвязь промышленного роста и демографического развития, влияние экономической политики на рождаемость, принципы новой индустриализации и умножения народа. Особое внимание уделили вопросам обеспечения подготовки качественных и квалифицированных кадров с учетом изменений в структуре населения, а также ключевым изменениям науки, образования и подготовки специалистов в условиях демографических проблем.

Константин Бабкин отметил, что монетарная политика, которая проводится в нашей стране, не соответствует задачам новой индустриализации. Нужна другая политика, которая создаст людям возможность проявлять свои таланты, то общество, которое сможет стимулировать людей заниматься созидательной деятельностью.

— Монетарная логика получения денег крайне ужесточает налоговую политики. Государственные экономисты, министерства финансов стремятся как можно больше собрать налогов для того, чтобы у государства было больше денег. Высокими налогами обложены компании, состоящие в крупных промышленных предприятиях. Они платят 53% со своих доходов. Почему? А потому, что с крупных предприятий, промышленных, проще собрать налоги, проще собрать деньги. Другая часть населения, которая, допустим, находится в категории самозанятых, они платят не 53%, не 23%, а 6%. Также государство облагает по максимальным ставкам инвестиции, которые вкладываются в развитие производств.

В других странах инвестиции в будущее облагаются по льготным ставкам или вообще не облагаются налогами. А мы говорим, что нам нужно развитие. Экономисты, которые измеряют успех экономики в деньгах, говорят, что развитие и производство — это вторично.

Далее слово взял Сергей Глазьев, академик РАН.

— Мы находимся в первой пятерке по темпам экономического роста. Но надо сказать, что этот рост достигнут не благодаря, а вопреки сложившейся макроэкономической политике. Если мы посмотрим прогнозы, с которыми выходят наши министерства и ведомства, отвечающие за экономическое прогнозирование, они, как правило, существенно хуже. То есть, идет недооценка возможностей экономического развития. В Центральном банке уверены, что мы находимся на пределе. Поэтому они дают темпы роста обычно в два раза ниже, чем, по факту, получается.

На самом деле у нас возможности огромные. Начну с того, что мы теряем в год по 100−200 миллиардов. Загрузка производственных мощностей составляет не более 65%, в машиностроении и того ниже.

Вывоз капитала, в совокупности за последние полтора десятилетия порядка, триллиона долларов. Если бы эти деньги были вложены в инвестиции, то норма накопления была бы в полтора раза выше. Мы могли бы развиваться быстрее.

На самом деле у нас надо говорить о другом, о сверхэксплуатации труда. Наш работник производит на единицу зарплаты в три раза больше продукции, чем, скажем, в Европе. Уже зарплаты сегодня даже ниже, чем в Китае. То есть, Центральный банк не понимает, что у нас огромные резервы, в том числе связанные с возможностью роста фондовооруженности, роботизации, внедрением новых технологий, которые расширяют трудовой потенциал.

Потенциал роста нашей экономики существует, и он достаточно большой, вот по регионам видно, основные наши регионы с обрабатывающей промышленностью показывают достаточно высокий темп роста, он составляет не менее 8 % в год, Мы могли бы производить на четверть больше продукции, чем производим, если бы обеспечили связывание всех имеющихся ресурсов в производственном процессе.

Мощности не могут быть загружены по той причине, что недоступен кредит. Наука знает, что кредит — это главный способ авансирования экономического роста уже последние 150 лет. Промышленность закредитована очень сильно, и сейчас практически большую часть доходов вынуждена выплачивать по проценту за очень дорогие кредиты, за исключением добывающей промышленности и субсидируемых отраслей.

У нас пытаются побороть инфляцию путем сжатия спроса. Повышение процентной ставки влечет сокращение кредита для инвестиций. Следствием этого становится технологическое отставание. Технологическое отставание влечет падение конкурентоспособности, расплачиваться за которое приходится девальвацией рубля.

А девальвация рубля является главным фактором инфляционных волн.

Китай увеличил выпуск продукции практически на порядок за 25 лет, за счет наращивания кредита. В 7 раз вырос выпуск продукции, в 8 раз выросли инвестиции, в 9 раз вырос объем кредита.

Для выхода на 8% темпы роста необходимо не менее, чем 15% темпы наращивания инвестиций. Достигается это через цельно ориентированную денежно-кредитную политику.

В пленарном заседании «Новая индустриализация и умножение народа» также принял участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. В своем выступлении он затронул вопросы демографии, отметив рост смертности в стране. По его оценке, за последние два года мы потеряли 2 млн граждан. При этом рождаемость не повышается, так как минимальный прожиточный минимум в России не соответствует действительности. Так, для семьи из четырех человек нужно не менее 80 тыс. рублей. Кроме того, надо более внимательно следить за ходом реализации нацпроектов. К примеру, на сегодняшний день программа «Демография» выполнена на 99%, а смертность в РФ за прошлый год составила минус 650 тысяч человек.

Депутат также предложил свое видение решения проблем в стране. По его мнению, во-первых, необходима национализация Банка России. Кроме того, надо ввести для ЦБ ответственность за экономический рост. Второе, политика процентных ставок должна быть пересмотрена.

Бесарион Месхи, ректор ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» отметил, что все выступающие затрагивали важные вопросы, но пока не сказали о еще одном, не менее важном — о кадровой политике, подготовке кадров для новой экономики. Он отметил на сегодняшний день во многих технических вузах страны возраст преподавательского состава уже вышел за предельные границы, а молодых преподавателей удерживать сложно. Нужно предлагать им определенный набор дополнительных преференций, чтобы они захотели остаться в региональном вузе. И этим вопросом должны озаботиться в том числе и власти — нужно разработать программу поддержки преподавателей, обеспечивать их жильем.

Экономика нуждается в 600 тысячах инженеров, которые будут востребованы на рынке труда. При этом выпускается в стране только 250 тысяч специалистов такого профиля, а трудоустраивается по специальности еще меньше — не более 50 тысяч студентов. Это страшная цифра.

Рассказал он и о своем учебном заведении. С 2019 года ДонГТУ реализует проект по подготовке уникальных кадров — это так называемая «Школа Х» и Передовая инженерная школа, существующая при поддержке завода Ростсельмаш. Это дает выпускникам мощный толчок — во время обучения они могут проходить производственную практику, а после окончания вуза они уже имеют рабочее место. Также ДонГТУ сегодня строит новый кампус мирового уровня.

Виктор Таранин, генеральный директор АО «Дашковка», эксперт комитета Государственной Думы по аграрным вопросам выразил солидарность с коллегами касательно того, что сегодня на первое место стоит ставить демографию и пути решения демографической проблемы.

Одной из мер, предложенных экспертом, стало увеличение срока, в течение которого женщина будет получать пособия по уходу за ребенком.

«Женщина получает порядка 40% средней заработной платы. То есть, сумма составляет примерно от 15 до 28-30 тысяч рублей ежемесячно. И это на двоих! То есть, женщина сразу попадает на нижний уровень по материальному обеспечению. Не хватает садов, нужно строить сады. А пока их нет, необходимо поддерживать людей хотя бы материально», — отметил спикер.

Также Таранин подчеркнул, что в 2024 году смертность превысила рождаемость на 524 тысячи человек, а число абортов достигло 500 тыс. В связи с этим, эксперт предложил задуматься о реализации концепции «Дома малютки», которое подразумевает существенно более строгое отношение к абортам и возможность оставлять детей в государственных учреждениях.

«Почему бы не организовать дом малютки, в который можно отдать ребенка, но в какой-то момент родители смогут вернуть его себе? Я думаю, это бы сыграло хорошую роль в повышении рождаемости детей», — сообщил Таранин.

Комментариев пока нет