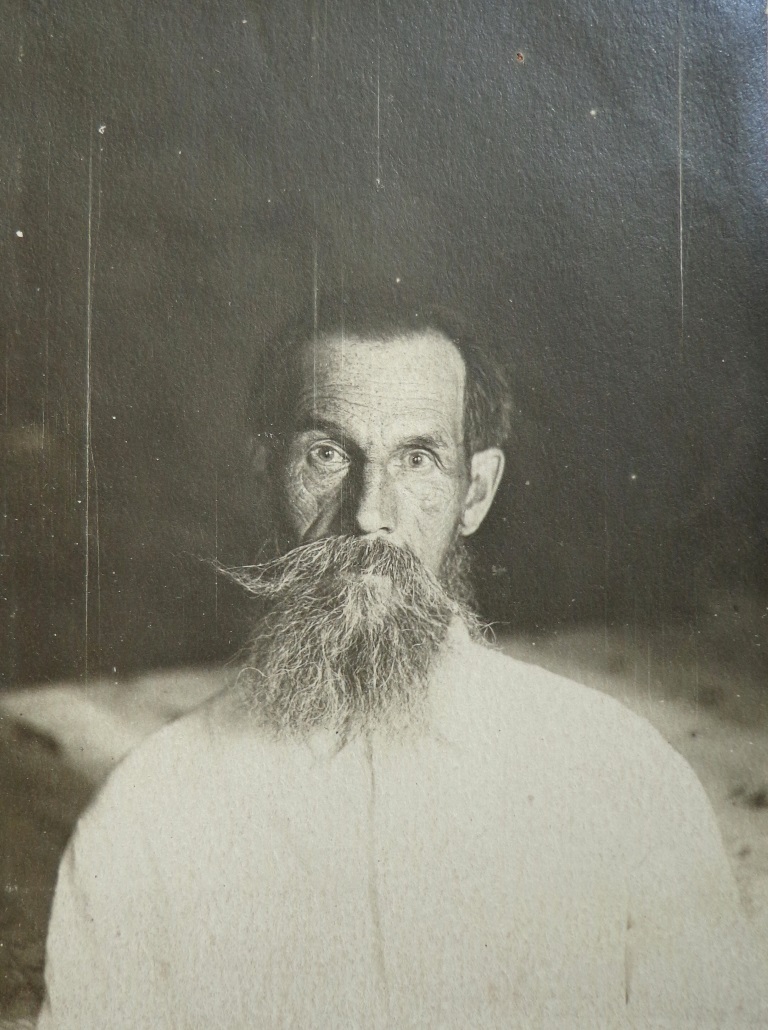

В центре статьи, подготовленной доктором филологических наук, профессором МГОГИ (г. Орехово-Зуево) — Алексеем Георгиевичем Вишняковым — драматичный виток судьбы и психологические портреты двух представителей старообрядческого рода Беляевых (Деевых-Кареловых со стороны мужа и Кононовых-Шелехиных-Усачёвых-Рощиных со стороны жены) из подмосковного Орехово-Зуева (одного из центров знаменитой «Патриаршины» [1]), входивших в одно из самых строгих течений древлеправославной церкви — «старообрядцев-поморцев брачного согласия (безпоповцев)»: Матвея Ивановича (1877-1938) и Анны Петровны Беляевых (1887-1967). Статья подготовлена по воспоминаниям и материалам семейных архивов.

Эти любящие супруги очень редко расставались, но была в их жизни почти двухлетняя разлука в 1918-1920 годах [2].

Фактическую основу составила их переписка в этот период, некоторые другие документы из архивов Беляевых и их потомков. Большая часть иллюстраций — из личного фотоархива Беляева, многолетнего фотолетописца истории своего рода.

Личные письма, бережно сохранённые старшей дочерью, позволяют заглянуть туда, куда целомудренные и благонравные супруги-староверы не пускали никого. Мы попробуем посмотреть изнутри на этих людей и понять то, что ими двигало и что помогло им выжить в первые — самые трагические — годы новой власти.

За первые тринадцать лет семейной жизни у Беляевых родилось девять детей, трое из которых умерли в младенчестве. В период с 1904 и до самой революции Беляева, вышедшая замуж в семнадцать с небольшим лет, либо вынашивала очередное дитя, либо приходила в себя после его рождения или смерти.

К 1918 году в семье подрастало пять дочерей и долгожданный сын [3]: Зинаида, Евдокия, Валентина, Иван, Елена, Марья [4].

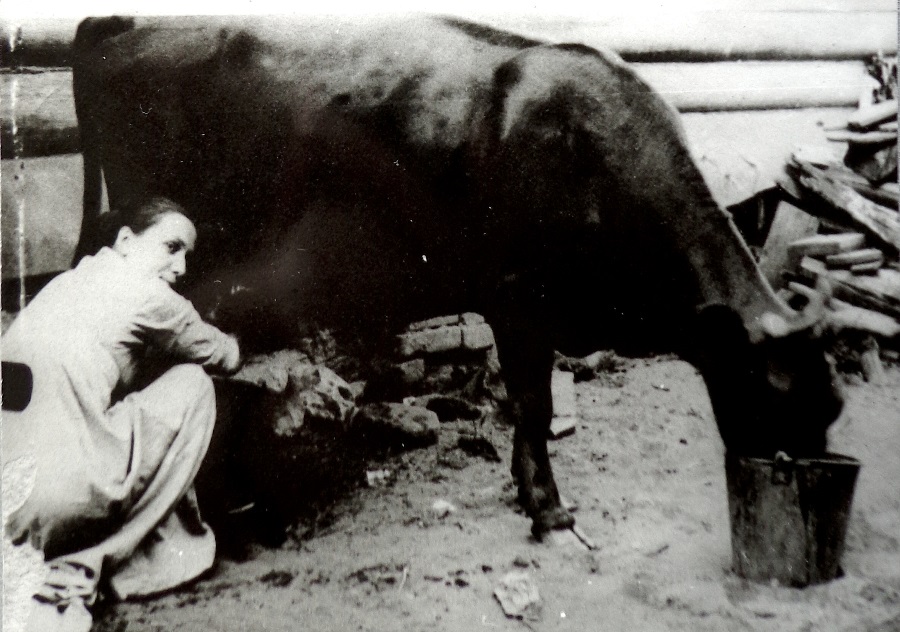

Муж отдавал все силы работе заместителя главного бухгалтера в «конторе у Викула» Морозова, жена управляла постоянно разрастающимся домом, помимо всего прочего сама косила и сушила сено, заготавливала грибы и ягоды, ходила за коровой, была активной прихожанкой зуевского храма «Во славу Рожества Богородицы и Святителя Николы», казначеем которого был её муж.

Самыми близкими людьми для него была, видимо, московская семья Хвальковских, Василия и Екатерины, младшей сестры Беляева, выращенной и выданной им замуж после смерти родителей. Для его жены ближе всех была семья её сестры Екатерины Лебедевой из Вербилок.

Мир Беляевых жил своей собственной самодостаточной жизнью, что, конечно же, не упраздняет традиционно для старообрядцев очень сильных родственных и единоверческих связей.

Средоточием этого беляевского родового бытия был огромный пятистенный дом на левом, зуевском, берегу Клязьмы, с передним, задним и внутренним двором. Сам дом состоял из сеней, чулана, кухни, столовой, большой залы, и трёх комнат. Напротив находились огромные хозяйственные постройки с погребом, курятником и коровником и чердаком. Почти весь ХХ век четыре поколения Беляевых и их потомков рождались, вырастали, женились, жили, умирали в его стенах [5].

Беляев был страстно и разнообразно увлекавшийся человек: любитель спорта, один из первых ореховских велосипедистов, книгочей и молитвенник, патриот родных мест и родной страны, заядлый фотограф.

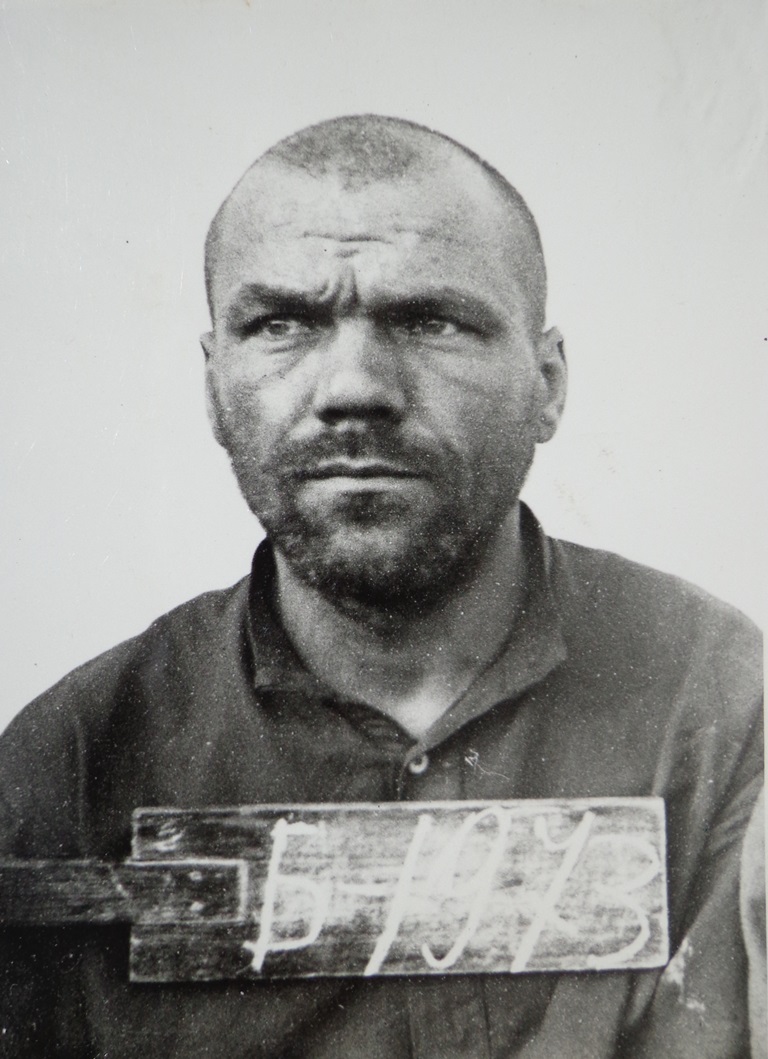

Послереволюционная судьба Беляевых сложилась трагично. Зуевский храм в 1936 году закрывается [6], колокол, который за 25 лет до этого устанавливал Беляев, сбрасывается, сын погибает в военном училище, самого Беляева забирают в ореховский следственный изолятор для выколачивания из него данных о мифической «церковной казне» и ещё более мифических «сокровищах Викуловичей», тайну которых бывший помощник главного бухгалтера фабрик Викулы Морозова якобы знал.

Освобождённый без предъявления обвинения [7] он вскоре умирает от рака желудка.

Старший зять репрессируется, второй зять уезжает, завербовавшись, на Дальний Восток [8].

К началу войны в семье шестеро малых внуков, пятеро женщин и ни одного мужчины [9]. Только взаимная любовь и помощь помогла выжить в эти страшные годы. Ещё тридцать лет прожила А.П. Беляева после смерти мужа в своём доме, окружённая любовью дочерей, внуков и внучек [10], и передала эстафету сохранения беляевского духа старшей дочери, как раз вышедшей на пенсию и вернувшейся к родным пенатам.

Смерть Зинаиды Матвеевны Беляевой в 1996 году произошла вскоре после разрушения, а точнее рассеивания Дома. Перестав существовать, он остался в сердцах беляевских потомков.

Светлой памяти этих троих людей и их родового гнезда посвящается эта статья.

Неизвестно, когда и как было принято в семье Беляевых решение отправить жену со всеми детьми (кроме старшей, Зинаиды) в Воронежскую губернию.

По воспоминаниям Зинаиды, мать уже пробовала ездить в южные губернии для обмена ткани на продукты, но всё намененное было отобрано на обратном пути. Однако опыта она набралась. Корреспонденция мужа (сентябрь 1918 — апрель 1920, около 90 писем) делится на две больших части: почтовые открытки и развёрнутые в многостраничные записи дневникового типа письма, частью посылавшиеся, частью передаваемые «по рукам», как этот, казавшийся самым надёжным, вид доставки называла жена. Она прожила эти полтора года в огромном южнорусском селе (5 вёрст в длину) Старая Тишанка.

Процитируем шапку первого письма Беляева, которая будет педантично повторяться во всех последующих: слева — номер письма, справа: 14/27 сент.1918 г., гор. Орехово-Зуево.

«Милая и дорогая, Аня! Миленькие и дорогие мои детки: Дуня, Валя, Ваня, Лёля и Маруся!! Во первых строках первого моего к Вам письма я шлю Вам своё супружеское и родительское благословление, желаю Вам от Господа Бога доброго здоровья, счастья на чужой стороне и благополучия, заодно всех целую».

В этом первом письме сильнее, чем во всех остальных, чувствуется благородная, чувствительная, склонная к самоедству и рефлексии натура Беляева, что явственно проявляется, в частности, в синтаксических и грамматических затруднениях и даже ошибках, практически отсутствующих в остальных письмах.

«Уходя от вокзала мне сделалось очень грустно и я много раз, пока шёл до Кати (сестра Беляева, живущая в Москве — прим. автора), утирал тихонько слёзы. Очень много ругал я себя, почему я не мог устроить Вас во втором классе, имея все права на это. /…/ Сидя в вагоне (поезда в Орехово-Зуево — прим. автора) у открытого окна мне стало чувствоваться холодно. Вот тут-то мне и представилась ужасная картина твоей поездки в 4 классе: вагон ваш без рамы, вероятно в него будет дуть во время хода поезда. /…/ До того мне стало прискорбно, что я, сидя один на лавке в вагоне в уголке, невольно сильно расплакался: мне так стало вас жаль, что я насильно успокоился, что я не мог вас устроить по человечески, что я с своим характером никогда не мог быть полезным в разных случаях, что от своего дрянного характера я мучаю в дороге и тебя и своих ни в чём неповинных ребятишек».

За 80 лет принадлежности семейству Беляевых дом как высшая и в какие-то периоды единственная материальная ценность никогда не оставался без людей — из страха пожара и ограбления. Поэтому и в этот первый критический период в его существовании он принял в себя жильцов во главе с «тёткой Васёной» из числа дальних родственников. Следующий нервный срыв произошёл с мужем как раз во время рассказа им об отъезде с Казанского вокзала. А в 2 часа ночи он проснулся, замёрзнув:

«и я опять вспомнил вас в вагоне: если я дома на постели озяб, то что можно ожидать в поезде /…/, и я испугался, как бы вы не захворали от поездки. Стало так страшно, что я опять так сильно зарыдал, что даже разбудил тётку Васёну и она меня всё успокоивала».

С утра начинаются дела хозяйственные: разобрать картофель в подполе, убраться в коровнике, в курятнике, убрать сено на сеновал, покормить собаку, «поработать в дровянике», собирать лекарства и вещи для посылок, после обеда — на службу: «Из Конторы разъезжаются за мукой, кому только не лень: не успеют приехать, как опять уезжают». Чуть ниже он объясняет причину этого ажиотажа: осталось только пять дней беспрепятственного провоза продуктов по железной дороге. А позже ажиотаж будет только усиливаться — сопровождая панический ужас перед надвигающимся голодом.

Разрушение старой экономической и правовой системы привело к тому, что перед Беляевым открылись немыслимые ранее профессиональные перспективы. Фабрики Саввы и Викулы Морозовых новая власть национализировала и объединила. В своей конторе, «у Викула», как это называлось, Беляев достиг максимума, начав там карьеру в 13 (по его автобиографии 1924 года, а по семейным преданиям — в 11 лет [11]) в 1891 году. В июле 1918 года он был назначен бухгалтером объединённых фабрик и с головой ушёл в труднейшую и неблагодарную работу кризисного менеджера, цель которого — остановить или хотя бы структурировать обрушение своего участка работы. Эти люди неслучайно присылаются новыми собственниками со стороны. Ну а в этом случае простодушного и беззаветно преданного своей работе и своему предприятию «мавра» нашли на месте. Он сделал карьеру, о которой, видимо, мечтал, но через два года, по достижению стабильности, «спеца» убрали, заменив, судя по всему, надёжным «сов. работником».

Вот как наш энтузиаст описывает события осени 1918 года:

«Дела в конторе понемногу идут: я нахожу поддержку (первым делом — моральную) со стороны Ионы Григорьевича (Политова — непосредственного начальника Беляева — прим. автора), /…/. Перезнакомился, конечно, со всеми служащими их конторы, мне открыты все книги для ознакомления счетоводства в их конторе. Вообще, если Бог даст, всё пройдёт в добром здоровье и благополучно, если всё это переживём то для меня это будет хорошей Школой, можно сказать Высшей школой по обучению Бухгалтерии и всё это может мне пригодится в будущем» (письмо от 29 сентября 1918).

Если опрятную жену и привыкших к личной гигиене детей терзают вши, то и мужу новая жизнь принесла давно, наверно с военной службы 20 лет назад, забытые ощущения:

«С первого времени, должно быть с переездом новых жильцов — набросились на меня блохи, да какие здоровые — ни днём, ни ночью покою не дают. Теперь как будто стало по меньше» (письмо от 29 сентября 1918).

Довольно скоро он узнаёт о смерти четырёхлетней дочери:

«Не получая от вас целую неделю писем, я очень много об вас думал /…/. Особенно я волновался в среду 10 числа, когда прочитал, что советские войска /…/ отступили /…/ на ВерхнеТишанку. Ждал ежедневно какого-либо известия с подробностями похорон Лёли. Получив от тебя сегодня письмо, мне стало по легче на душе и по веселее. Теперь мне думается, что Вам жить будет ещё лучше. Бог послал таких людей, которые сжалились на чужой стороне над нашим горем и приютили у себя. /…/ Я очень рад /…/, что ты попала на чужой стороне в християнский дом, а наипаче всего к Настоятелю, где дети мои всегда будут видеть образец християнской любви и благодетели и не позабудут на чужой стороне своей веры, а более укрепятся. Я очень рад и благодарю Бога, что он сподобил Вас поселиться около моленной, где тебе всегда будет большое утешение» (письмо от 26 октября 1918).

Новая власть крепит обороноспособность:

«Все граждане в Орехове Зуеве от 18 до 40 лет буду обучаться военному делу. /…/ Сегодня в 4 1/2 часа дня после занятий служащие отправились на ученье. Я избавился как имеющий более 40 лет. Читаю, конечно, газеты, интересуюсь, что делается в Воронежской губ., где происходят бои с казаками Краснова» (письмо от 29 сентября 1918).

Ну а «на местах» власть ведёт бои с людьми («мешочниками» [12], забившими все станции и поезда), в основной массе пытающимися не заработать на перепродаже, а выменять на последнее (нитки, одежду, «товар» — то есть ткань) хоть какие-то продукты для семьи. Эта борьба заключаются в нарастающих по количеству и строгости ограничениях и запретах на въезд-выезд, пересылку посылок вообще и продуктов в них, ужесточении паспортного контроля, отказе в выдаче продпайка тем, кто получает посылки, отбор продуктов у едущих, обыск едущих вплоть до раздевания женщин, шивших специальное бельё для перевозки зерна. Всё это описывает Беляев как очевидец и участник, перевозивший таким образом зерно с одной из дочерей. А кроме этого — холод, страх, очередь («черёд») за всем, болезни, грязь, воровство, ожесточение людей и — повседневная, вездесущая и многообразная несправедливость, неправедность новых властей, вызывающая у Беляева как глубоко верующего человека не страх и озлобление, а глубокое, но почти не проявляющееся в силу «безполезности», недоумение и изредка прорывающееся негодование.

В семейном архиве есть фото периода русско-японской и первой мировой войн, где можно увидеть висящие на стене дома большие карты районов боевых действий. Отныне История с большой буквы властно делает Беляева участником, а не зрителем своих гекатомб. Но он ещё этого не осознал до конца:

«Думаю купить карту Воронежской губернии, чтобы вновь наблюдать за фронтом, как в старое время да смотреть далеко ли от вас фронтовая гроза» (письмо от 29 сентября 1918).

Подготовка к зиме идёт своим чередом: закупаются капуста, утепляется дом, докапывается картошка. Тем же чередом (ухудшаясь то судорожно, то неумолимо медленно) идёт жизнь в храме. Среди нововведений советских властей: болезненно переживавшееся старообрядцами изменение календаря, причём речь идёт не только о переходе на европейское исчисление дней (в своих личных письмах до самой смерти Беляев будет проставлять двойную дату), но и об отмене всех старых праздников. Особенно неудобным для верующих было переведение часов на час назад, в результате чего порушился график богослужения и довольно быстро пришлось принять эту новину — из-за прихожан, которые нередко забывали или не могли прийти на службу к «старому времени»:

«25 сентября. Преподобного Сергия. В храме у нас не молились, некому стало молиться. /…/ На Иоанна Богослова всенощной не было. День считался будним, мы работали. В этот день была утреня. /…/ Готовим по декрету (это словосочетание всегда обозначает у Беляева новую власть — прим. автора) опись имущества в храме, чтобы сдать его в Совет Рабочих депутатов, а оттуда уже принять на содержание» (письмо от 29 сентября 1918).

Очередное прорастание больших Истории и Географии через «маленькие», частные:

«Много из Орехова в боях под Воронежем убито: учитель Гессе, Каравай, три брата Кирова и др., а также и бывший у нас комиссаром Куликов, который спас нам жизнь от нападения грабителей [13] в апреле 1917 г. Этих лиц ты помнишь по той лекции в училище Саввы Морозова, где Сербский офицер Иоксимович читал лекцию «Об мире с Германией – Ленина и Троцкого» (письмо от 26 октября — какова дата! — 1918).

Ленин больше ни разу не будет упомянут в «тишанском цикле», а Троцкий, как чёртик из табакерки, появится ещё и в самый неожиданный момент. А вот описание «Одного дня Матвея Ивановича»; примерно так, но с нарастанием забот и чувства голода будут проходить все его дни:

Утром я встаю в 6 ч., бужу тётку Васёну топить печку, а сам начинаю ставить самовар. По средам, четверг, пятницу и субботу у нас бывает Маня, так как оставаться дома не кому, то утром я бужу её стряпать. А в 7 ½ ч. бужу Зину доить корову. Попью чаю, закушу хлебушка, уберу постель, протру стёкла и выхожу во двор почистить в коровнике ежедневно. Потом иду в контору. Зина стоит с коровой на улице и Шарик рядом. Только к его несчастью опять начали на улице пристреливать собак, боюсь как бы и его не убили (Шарик, как и корова, как и пять кур — помрёт от голода [14] — прим. автора). /…/ В 8 ч. иду в контору /…/. После обеда /…/ хожу на собрания, то старших расчетных, то магазинеров, то харчевых — на предмет обсуждения принятия тех или иных форм счетоводства. В 6 час. вечера занятия (Беляев никогда не напишет «работа», работают рабочие [15], а он — служит —прим. автора) кончаются, а я всегда остаюсь, то что-либо закончить, а то начну сочинять тебе письмо. Часов в 8 прихожу домой, /…/ выпью чайку и вскоре ужинать. /…/ почитаю «Известия», где особенно интересуюсь фронтом южным /…/. Часов в 11, а то и позднее ложимся спать. /…/ День получения от тебя письма, это радость во всём доме» (письмо от 26 октября 1918).

Преклонение Беляева перед своими «занятиями» безгранично и не утеряло мальчишеского восторга первых лет: с большой буквы он пишет несколько слов: Бог, Християнин (о старообрядце), Вы (в обращении ко всей своей семье) и — Контора, Бухгалтерия.

Дополнение о режиме дня из другой записи:

«Вечером, как приду на двор, обязательно осмотрю, заперты ли погреб, коровник и задние ворота. Если Зина не принесла дров для галанки («голландка» — большая печь с изразцами, отапливающая «зало» и две комнаты из трёх — прим. автора), то я приношу дров и сам затапливаю печку, так как никому другим топить я не доверяю [16]. Сначала, конечно, выгребу в ведро угли из печки (для растопки самовара — прим. автора)» (запись от 22/9 января 1920 с пометой: «День Гапона — новый праздник»).

Бытовые новости неизменно переплетаются с церковными.

«Хозяйскую моленную», то есть домовую церковь Викула Морозова, «нарушили», проще говоря — закрыли, её прихожане ходят в храм, но всё равно «народу, конечно, очень мало» (письмо от 26 октября 1918).

А новые власти всё расчёсывают свой зуд администрирования:

«Объявили уничтожение частной собственности на дома в первую очередь /…/ на главных улицах и более хорошие. Попали следующие знакомые дома по Зуеву (далее перечисляются 47 домов, среди которых — и двухэтажный дом родителей жены — прим. автора). С 1 октября должны эти домовладельцы платить квартирную плату на равных со своими жильцами, а перед этим дня за два взыскали большие налоги от 200 р до 2000 и более. /…/ Ввиду кризиса топлива решено реквизировать дрова у домовладельцев имеющих их более чем на месяц, так как в некоторых домах по несколько дней не едят горячей пищи. Говорят, что около 200 домов будут сломаны на дрова, потому что ремонт их не оправдывает дохода» (письмо от 26 октября 1918).

Последняя фраза делает ясным слова из другого письма о том, что кто-то из знакомых пригласил на уплотнение своих друзей и единоверцев: «уплотняют» не бездомными, а домовитыми, чьи дома приглянулись на роль дров.

«Продолжаю своё письмо, стараясь более подробно описать тебе всё, что для тебя, вероятно, будет интересно. Бывало, на военной службе — получаешь письмо, то каждую мелочь письма обсудишь, так, вероятно, и ты, а особенно – не получая от меня давно писем, хотя я и послал тебе много».

Рассказав о своих поисках надёжного канала связи, добавляет:

«Читая же газеты вижу, что ваши окрестные деревни в течении 2 уже месяцев переходят из рук в руки, а поэтому правильного (почтового — прим. автора) сообщения на наше с тобой несчастье быть не может. Одно хорошо, что вы там сыты, а другое нехорошо, что вы ежедневно подвергаетесь опастности и может быть часто приходится прятаться в погребе. Об нас с Зиной не безпокойся – Бог даст как-нибудь будем тянуть зиму, хотя и не важно в смысле питания, но есть и хуже нашего живут» (запись от 20 декабря 1918).

Преклонение перед рациональным и его высшим выражением — числом (по воспоминаниям дочери (в передаче внучки), при ходьбе он всегда молчал — не то, чтобы думая о чём-то, а — считая шаги) — переплеталось в Беляеве с неколебимой, спокойно истовой религиозностью, верой в необъяснимое. Так, он подробно описывает не только свои «труды и дни», но и сны, которые для него не только знамения и предзнаменования грядущих событий, но и трансцендентный канал связи с семьёй:

«видел во сне почти всех вас как бы на улице какой-то деревни — вероятно, где вы живёте. На улице было какое-то собрание не особо далеко от вас. Вдруг все закричали, побежали за оратором, который что-то говорил до этого. И какой-то мальчишка хотел что-то сделать Ване, но я за Ваню заступился и пригрозил этому мальчишке кулаками и взял его за шиворот, чтобы расправиться и…проснулся» (запись от 20 декабря 1918).

А вот ещё один сон, в самом конце вдруг обретающий все цвета жизни, проступающие из-под мертвенной желтизны бумаги:

«На сегодня видел во сне тебя: были где-то около леса на лугу. Ты и говоришь: пойду грибов поищу в лесу и пошла. В лесу же везде вода на четверть, так что трава растёт как на болотине в воде. Ты в сапогах, а я босиком. Я и говорю: дай я тебя перенесу через воду, а ты говоришь: не надо — я перепрыгну. А вода-то везде. Перепрыгнула место по глубже, а там опять на четверть везде по лесу вода. Одна земляничинка краснеет и плавает по воде. И проснулся» (запись от 21 декабря 1918).

И ещё один сон:

«В ночь на сегодня видел во сне будто ты приехала побывать к нам в Орехово. Я был на дворе, и ты вышла на двор за дровами, а время утром часов шесть. Я говорю, что вот мол ты приехала — я хоть немного отдохну. После этого второй раз видел, будто просыпаюсь, а ты спишь рядом со мной. Я глазам не верю, думаю во сне. Как я крепко тебя целовал — и как было горько, когда я и в самом деле проснулся /…/». И чуть ниже — поразительный комментарий: «В настоящем письме я нарочно описал тебе все свои сны, в которых я тебя почему-либо видел во сне, нарочно пишу, может быть ты вспомнишь, что делала ты в эти дни там в Тишанке и мне напишешь» (запись от 29 декабря 1918).

Всю жизнь Беляев был страстным дилетантом, интересующимся с маниакальной бухгалтерской педантичностью самыми неожиданными феноменами, черпаемыми им из ежедневных наблюдений за собой и другими, чтения книг и газет, воспоминаний, размышлений и разговоров. Научного интереса в современном его понимании такое коллекционирование чаще всего не представляет, но о времени и людях, его переживших, может рассказать то, чего нет ни в каких государственных архивах.

Беляев как отец пяти дочерей сразу по их рождении начал копить деньги им на приданное, хранил их в государственных банках и все они пропали в революцию. Но ни разу он не упоминает об этой катастрофической утрате [17]. И вот как он реагирует на дальнейшее разворачивание «революцьонной» логики в отношении своей семьи:

«На Орехово-Зуево наложен революционный налог в 12 миллионов рублей. Так вот всех у кого были какие-либо сбережения: в банках, на почте, в сберегательной кассе и в других местах, описывают и спрашивают где и чего сколько есть. Попали под этот налог и мы с тобой — каждый отдельно. У тебя записано: Сберег.касса и Москов.банк. У меня записано: Моск.госуд.банк, дом, корова, 20 пудов сена, 50-40 аршин разной материи, золотые часы и мебель. А то идёт ещё по Орехову-Зуеву переписка мебели у всех служащих и рабочих на предмет реквизиции домашней мебели» (запись от 29 декабря 1918).

Из открытки за 7/20 января можно узнать, что его обложили в счёт этого налога одной тысячью рублей, а его брата Михаила — тремя. Из письма от 9/22 февраля узнаём, что на настоятеля Зуевского храма «Семёна Васильевича (Герасимова — прим. автора) наложили 20000 — но все скинули», то есть вся община скинулась и заплатила эту чудовищно огромную для этого голодного времени сумму.

Кстати, упомянутые золотые часы ещё дважды сыграют судьбоносную роль в его жизни: весной 1920 он продаст эту единственную фамильную драгоценность, чтобы вырвать семью из теперь уже гибельного тишанского заточения, а в начале 1930 годов он будет впервые арестован вместе с ювелирами по обвинению в укрывательстве драгоценностей, скорее всего на основании всё этой же описи.

Многое, что удивляет современного человека в отношении Беляевых к тому, что они претерпевают, становится понятнее после прочтения вот такого, например, периода:

«Вечер на Сочельник перед Р.Х. Моя миленькая, Аня! Как я думаю тебе скучно и грустно на чужбине встречать Великие праздники. Это я чувствую сердцем, потому что очень часто у меня так запилит сердце, что сразу появляются на глазах слёзы. Эта невозможность видеть Вас меня очень сокрушает, эта оторванность друг от друга и незнание каждым из нас, что там происходит с другим очень волнует, а вдруг — что-нибудь случилось с тобой, а ты, вероятно, думаешь так про меня, что не случилось ли со мной — так как известий ни от кого из нас нет и нет. Невозможность по вине почты своевременно что-либо сообщить тебе, переслать денег на расходы, переслать каких-либо посылок, чтобы немного хотя помочь тебе на чужой стороне, чтобы тебе там с детками, моими дорогими детками, жилось ещё лучше, чтобы ты там не терпела никакого недостатка — эта-то невозможность устроить вас там ещё лучше — очень меня огорчает и расстраивает. Но одно у меня утешение: как придёшь вечером, а то встанешь утром, то возьмёшь лестовку да помолишься за вас. Одна надежда, что «всё что Бог ни делает будет к лучшему», что «претерпевый до конца — спасен будет». Когда сходишь в храм за вечерню или утреню и часы – мысленно думаешь – «и Аня тоже молится там вечерню или часы» (запись от 5 января 1920).

А власти не устают перераспределять чужое добро:

«Была реквизиция сена у крестьян, у большинства отобрали, /…/ оставляют у крестьян много на месяц. А в окрестных деревнях запрещён вывоз. /…/ была реквизиция дров /…/. Так как дров в Орехове-Зуево совершенно не было, то только укажи у кого дрова имеются и сейчас же дают ордер на дрова. /…/ Молоко от коров должно всё раздаваться только для детей до 1 года, поэтому если у кого есть корова, а детей до 1 года нет, то всё молоко должно раздаваться детям по запискам из городской Управы. Поэтому положение имеющих коров весьма тяжёлое. Корову держи, корми, пои и ухаживай, а пользоваться молоком не смей, а отдавай по 2р.60к. /…/, а в Москве Катя (Хвальковская — сестра — прим. автора) покупает по 10р. за кружку» (запись от 22 января 1920).

«После вечерни (в сочельник — прим. автора) взялись в моленной устанавливать на хорах иконы из хозяйской моленной /…/. Иконы все в отливах и большею частью в ризах; а на хорах темно — золото в отливах так и отдаёт стариной в темноте. Очень понравилось, сердце радуется». А вот описание рождественской заутрени: «Народа за службой было очень много, немного поменее, как на освящении храма. /…/ Часы молились без расхода и кончились в 9 ч. утра. Я, Ник. Гр. и Романыч остались считать деньги. Свещей продали на 910 рублей да на тарелке собрали 154 р. По подписке на отопление храма и на помощь причту подписали 3200р – я подписал 100 руб.» (запись от 22 января 1920).

Характерно отношение этого зоркого, но не напористого «мещанина» к проявляемым при нём свинству, неряшливости, бестактности. Он не раз делится с женой наблюдениями за жильцами, которые всё норовят пользоваться чужими самоваром, вёдрами, посудой, тазами, углём, салфетками и «обтирками» (полотенцами), а своё поберечь. Единственное, что он придумал как меру воздействия на них — это громко ругать дочь за их проступки, чтобы они слышали. Второе своё изобретение он описывает так:

«Вечером к К-вым пришли гости /…/. Я попил чаю вместе с ними в зале на нашем столе и на нашей хорошей скатерти. Я подстилаю под чашку газетку, чтобы показать, что салфетку нужно жалеть, а они никто [18]» (запись от 22 января 1920).

А вот описание домашней живности, в простоте и силе не уступающее аналогичным страницам «Солнца мёртвых» Шмелёва и «чёрненькой курочке» протопопа Аввакума:

«На дворе осталось три скотины: корова, собака и курица. Шарик с голода всё воет и воет, да на сердце тоску нагоняет. Когда выносишь корове, то все трое подходят — не перепадёт ли чего. Шарику дашь мягкого колоба, да очистки картофельные варим ему. Когда идёшь с ведром на помойку, то Шарик с курицей обязательно бегут на помойку». Но выбрать им там нечего, ведь и у людей «меню», как его без тени улыбки называет Беляев, небогато: «На третий день Рожества варили щи с рыбьим жиром (за некоторое время до этого упоминание таких щей сопровождалось комментарием: «очень вкусные!» — прим. автора) да картошку, так как ни мяса, ни селёдочных голов не было. Перестали давать хлеб в харчевой» (запись от 22 января 1920).

[1] О Патриаршине см. статью: А.А. Безгодова «Поморские моленные «Патриаршины» (Кудыкинская волость Владимирской губернии)».

[2] З.М. Беляева в своих «Воспоминаниях», написанных незадолго до смерти, утверждает, что они вернулись в 1921 году, но это ошибка памяти.

[3] Из воспоминаний З.М. Беляевой конца 1980-х годов: «Я помню небольшой памятник на старом кладбище /…/ над могилой умерших детей с перечислением похороненных: младенца Иоанна, мл. Иоанна, мл. Иоанна, мл. Никиты, мл. Фомы, мл. Ирины и других. Дедушке хотелось иметь сына Ивана Ивановича. И его желание не осуществилось». Первым ребёнком наших Беляевых, родившимся менее чем через год после свадьбы, был умерший в младенчестве Александр. Единственного выжившего сына Беляев назвал в честь отца. В сохранившихся 18 из 29 писем 1935 — 1936г.г. в Саратовское танковое училище («город Саратов, станция Разбойщина»), где сын трагически в 1937 году погибнет, отец всегда обращается к нему «Дорогой сын, Иван Матвеевич», как бы подчёркивая его связь не столько с собой, сколько с их родом.

[4] В архиве одного из правнуков сохранилась выписка из «Нивы» за 1913 год с пояснением «мнение англичан»: «Ребёнок родившийся в… будет…» и далее следуют предсказания судьбы, а затем даты рождения детей и день недели: Зинаида (1905), Евдокия (1907), Валентина (1911), Иван (1912), Елена (1914), Мария (1916). Для Евдокии (воскресенье) прогноза нет, а остальных должно было ждать следующее: понедельник (Зинаида): «прекрасен лицом», пятница (Валентина, Елена): иметь любящее и доброе сердце, суббота (Иван, Мария): «принуждён много работать в жизни, чтоб заработать кусок хлеба»

[5] По семейному преданию этот дом то ли изначально строился как поморская моленная, то ли (что вероятнее) продолжал использоваться в этом качестве и после постройки в Зуеве поморского храма во славу Рожества Пресвятой Богородицы и святителя Николы (1884 г.). См. об этом статью В.В. Хвальковского «Сказание о Патриарщине».

[6] Жестокая ирония судьбы: в здании храма размещается Клуб ОСОАВИАХИМа, открытием которого перед призывом в армию бредил Иван, страстный планерист, мечтавший о небе и насильно посланный военкоматом в бронетанковую школу. Как бы он (сравниваемый ниже тишанскими староверами с Иоанном Златоустом за любовь к церковной службе) ходил в отпуске в осквернённый храм, известный ему с его, ещё не вполне советского, детства? В памяти любимой младшей сестры Маруси сохранилось, что перед отъездом брат собрал в родовом доме друзей, перед приходом которых повернул все иконы в иконостасе («угольнике») ликами к стене: «Отвернулся от Бога…». Из пяти детей Беляевых преданность старой вере через всю жизнь пронесли, судя по всему, Зинаида и в какой-то степени — Марья, из десяти внуков и внучек прихожанками столь важного для их дедушки и бабушки возрождающегося зуевского храма стали две, из шестнадцати правнуков — двое, из двадцати одного праправнука в вере предков были крещены четверо, из пяти уже родившихся прапраправнуков — одна, что в процентном соотношении выглядит так: 40 — 20 — 13 — 19 — 20. Спад — даже на общем не слишком обнадёживающем фоне — в поколении правнуков (1958 — 1975 г.р.) выглядит вполне закономерным, ведь оно — не столько поколение агностиков, сколько безразличных к вопросам веры (что часто не исключает интереса к религии как историческому «феномену»).

[7] Возможно, второго ареста не было, и речь должна идти о том, который З.М. Беляева относит к «1930 (1928?)» году.

[8] На всю жизнь З.М. Беляева запомнила злую шутку тех лет: «У Беляевых одного зятя сослали, другой сам уехал на Сахалин».

[9] «Во время войны было очень трудно, норма была чуть повыше ленинградской, да ещё хлебные торговцы воровали. /…/ Было очень голодно, шила, чтобы заработать» (З.М. Беляева в записи внучатого племянника).

[10] Многие из которых по нескольку лет в 1950-1960-е годы жили с ней и как вспоминает одна из них: «Мои студенческие каникулы были каникулами и для бабушки — она могла оставить дом на меня и съездить в Вербилки погостить». Позже, в 1970-1980-е годы, в доме вместе с З.М. Беляевой жила семья одной из её племянниц.

[11] Характерный и вполне мольеровский штрих к «портрету героя в детстве»: «Иван Иванович отдал его в «конторские мальчики», чтоб приучался к работе. Папа получал первые знания по конторскому делу и совершенствовал свой почерк. Он оказался очень способным, ему понравилось «бухгалтерское дело», и когда Иван Иванович захотел взять его в красильную, папа категорически отказался, чем огорчил дедушку. Тогда Иван Иванович начал учить младшего сына «секретам» крашения» (из «Воспоминаний» З.М. Беляевой).

[12] «Деморализация на почве голода и спекуляции вообще страшно усилилась к концу гражданской войны. Так называемое «мешочничество» приобрело характер социального бедствия, угрожавшего задушить революцию» (Троцкий). Приводящий эту цитату Д. Волкогонов называет это «резким падением нравов».

[13] Из страха нападения лихих людей к дому были пристроены просторные сени. По воспоминаниям старшего внука, как-то заменявшего в сенях одну сгнившую досочку и увидевшего под ней другую, тоже гнилую, стоявшая над ним бабушка проронила: «Скуповат был Мотя…».

[14] В письме матери Зинаида, при которой всю жизнь жили кошки и собаки, пишет: «Шарик издох во вторник (в обед он ел хорошо ему вывалили старые щи) а я пришла из гимназии в 2 часа он уже издох. Теперь у нас нет на дворе ни одной скотинки: ни кошки ни собаки ни коровы ни телёнка». В своих позднейших «Воспоминаниях» она с благодарностью описывает заведённую в 1921 году козу, которая ей, заболевшей после Тишанки туберкулёзом, спасла жизнь.

[15] Ср. с характерным замечанием З.М.Беляевой о Татьяне Деевне Беляевой, жившей примерно в 1825-1880 гг., жене её прадеда («разнорабочего, бердовщика, ремизовязальщика», зимой работавшего на фабрике, а летом возвращавшегося в родную деревню Заболотье Овчининской волости Покровского уезда Владимирской губернии): «на фабрике не работала, так как это считалось позорным, хотя жили в нужде». Показательно, что свои дела по уборке дома Беляев называет, как грубофизические, работой.

[16] Тема пожаров и страх возгорания — один из лейтмотивов писем Беляева жене и позже сыну в бронетанковую школу; в «Автобиографии» 1924 года он не без простодушной гордости сообщает о своей «общественной деятельности»: «член Правления по выбору в Зуевском пожарном обществе».

[17] Из воспоминаний З.М. Беляевой: «Папа М.И. был скромный, бережливый человек. Вся наша семья жила скромно и безбедно, без роскоши. Папа мечтал к старости, выходу замуж дочерей накопить определённую сумму денег, которые у него были в ценных бумагах. Революция разрушила эти надежды /…/. Это был большой удар». Но программу-минимум Беляев выполнил: каждой дочери он подарил швейную машинку «Зингер» — судьбоносный, в виду того, что ожидало всех четверых в первые тридцать советских лет, подарок.

[18] Напористым жильцам организовала противодействие родственница Дуняша, ставшая приходить к Беляеву для приготовления еды и разграничения полномочий с «тёткой Васёной», о которой она в письме к Беляевой пишет так: «Тётка Васёна на меня сердится что я у вас нахожуся ты сама знаешь что это мой враг нечистый Маня её тоже очень не любит и называет ведьмой киевской».

Комментариев пока нет