14 мая 2025 года состоялось знаковое для старообрядчества событие. В Доме русского зарубежья, что расположен в столице, г. Москве, прошла научная конференция, посвященная презентации книги «Запрещенное согласие. Неокружническое движение в истории старообрядческой Белокриницкой иерархии». Впервые с начала XX века ее участники обменялись мнениями не только по культурно-историческим и прочим фольклорным вопросам, но и по богословским темам.

Сегодня мы публикуем доклад историка и публициста Г. С. Чистякова, прозвучавший на мероприятии.

Верят ли староверы и новообрядцы в одного Бога?

Вопрос веры, как и в кого верить, как правильно молиться и славить Бога был одним из основных после церковного раскола русской Церкви в XVII веке. И если обрядовые различия старообрядчества и новообрядчества подробно изучены и в полемической, и в научной литературе, то вопросы догматического, идеологического характера в наши дни остаются в тени.

Попытки нащупать доктринальные разногласия велись обеими сторонами конфликта практически с самого начала церковного раскола.

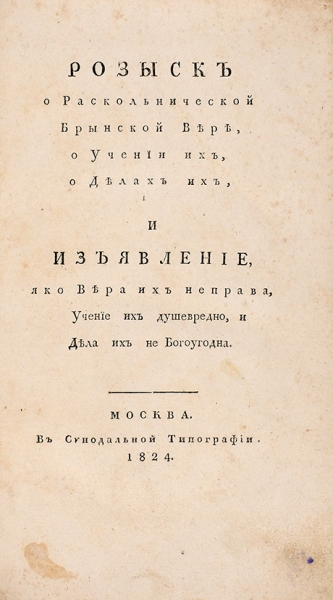

Одним из первых, возможно первую такую попытку сделал представитель господствующего исповедания, митрополит Димитрий (Ростовский). Он сделал это на рубеже XVII — XVIII веков в своем апологетическом сочинении «Розыск о раскольничьей брынской вере».

В нем он, например, утверждал, что у старообрядцев есть свое особое Евангелие:

«У брынян же и иное некое новое евангелие, не Христово, но Аввакумово обретеся: Аввакум бо роспоп лжеучитель, в раскольницех славный, написа книгу свою, еретического умствования исполненную, и нарече ю: Евангелие вечное, не мною-де писано, но перстом Божиим».

Еще одно обвинение, выдвинутое Дмитрием (Ростовским) касалось учения о Троице, якобы искаженного у староверов:

«У раскольщиков новое некое не православное, но еретическое исповедание обретеся, Троица трисущная в них исповедуется. Убо вера их несть старая вера, но новая вера, новое некое противное, никогда же бывшее, Владимиром от грек не принесенное исповедание изобретшая».

Еще одно обвинение было в адрес Аввакума о якобы его несторианстве:

«О нового Нестория Аввакума со ученики его! Се злочестивый той учитель исповеданием вредоносной веры своей учит по подобию Несториеву, аки бы не сам Сын Божий во утробе девической воплотился, но токмо силу или благодать свою в ню излия».

Однако, главное влияние на последующую полемику между сторонами церковного раскола оказал его тезис об имени Спасителя, который подразумевал, что старообрядцы верят в другого Христа:

«В еврейском Иасус, в римском Иесус, в греческом же Иисоус, Спаса и Исцелителя нашего знаменующе (обозначают-прим.). В российском же языке раскольники, в две токмо силлабы глаголюще „Исус“ не исповедуют Спасителя и Исцелителя душ наших. И вправду, в них иной Исус: не истинного бо Иисуса, Спасителя и Исцелителя исповедуют, но некоего Исуса равноухаго».

Он пояснял это таким образом:

«По гречески Исос, по нашему глаголется равный; Оус же, глаголется ухо: та два речения егда в едино место сложити, будет Исоус, еже глаголется равноухий».

Можно предположить, что это мнение митр. Дмитрия Ростовского было частным случаем, однако, на самом деле догматизация написания имени Христа состоялась еще до появления его сочинений. Книга «Жезл», благословленная Собором 1666-1667 годов, указывала:

«Сицевое есть пресладкое имя Иисус, еже прияхом от еллинскаго Иисус — тресложнаго, знаменающаго же Спаситель, по оному ангельскому извещению. Аще же не будет тресложно, не будет иметь того знаменования (значения — прим.)…Сим именем две изображаетеся тайне: чрез два слога первая, еже есть чрез I и И, душа и тело знаменается Божия Сына воплощенна; чрез третий паки слог треписьменный СУС является Святая Троица. Аще убоедин слог оставится, сие таинства знаменование разорится….» [1].

Этими же соборами сооружено учение об изображении имени Христова посредством пальцев человеческой руки, так называемое именословное перстосложение. Соборные деяния указывают, что пальцы, изображающие греческие буквы, человеку дал Господь:

«Божественным промыслом тако из начала от него всех Зиждителя, персты человеческой длани устроишися, а не вяще, ни же меньше … но довольне к сицевому знаменованию имуще» (Скрижаль, об. 817 листа).

Кроме этого, соборяне уверяли, что греческими буквами стал впервые благословлять сам Христос:

«Научихомся сицевого образования во благословение от Самого Господа нашего Иисуса Христа» («Жезл» Л. 63).

Тут важно отметить, что праотцы Адам и Ева на самом деле не говорили на греческом языке. Исус Христос проповедовал опять же не на греческом. Во-вторых, его имя невозможно изобразить пальцами на каком-либо другом из древних или современных языков.

В-третьих, пальцы, подобные человеческим имеются не только у людей, но и у обезьян, лемуров и у некоторых других животных. Трудно предположить, что всем этим животным они даны, чтобы демонстрировать какие-то буквы.

Несмотря на нелепость этих выкладок, новообрядческое учение о том, что имя Исус не обозначает Спасителя быстро стало всеобдержным в господствующем исповедании.

Например, в книге «Обличение неправды раскольнической», составителем которой выступил архиепископ Феофилакат (Лопатинский), сказано:

«Имя Иисус право пишемое, должно изъявляти Спасителя, врача и исцелителя, но имя Исус, пишемое без иты не изъявляет Спасителя».

Там же Симон, епископ Рязанский, указывает:

«Паче же и оное в сем имени весьма нужно есть, поелику через него Иисус Спаситель наш различается от Исуса, что есть равноухий».

Еп. Никифор Астраханский в конце 3-й главы ответов на 20 глав Соловецкой челобитной, в рассуждении относительно имени Исуса Христа, говорит следующее:

«И сие-то искушением врага рода человеческого предшественники ваши исказить дерзнули, отняв от него один слог и сделав его чудовищным и ничего не значащим».

Исследователь, кандидат философских наук Р. Аторин в своей статье, посвященной имени Христа, указывал и других новообрядческих авторов, таких, как архиепископы Нижегородский Питирим (Потемкин) и Астраханский Никифор (Феотоки), которые развивали учение о недопустимости использования древнерусского написания. Он отмечает:

«С точки зрения богословов официальной церкви XVIII — XIX вв., написание имени Христа в его древнерусском варианте является догматически неправильным, а его употребление в книгах считалось ересью» [2].

Важно отметить, что догматизация написания имени Иисус в конечном итоге привела в синодальной Церкви к появлению в начале XX веке учения имяславия или имябожия, которое гласило «о незримом присутствии Бога в Божественных именах». Это учение широко распространилось среди русских монахов Афона и церковной интеллигенции, включая таких церковных философов, как о. Павел Флоренский, о. Сергий Булгаков, Николай Бердяев и Алексей Лосев. «Имя Иисус — Бог» — утверждали сторонники имяславия.

О. Сергий Булгаков писал:

«Имя Божие есть не только средство обозначения Божества или Его призывания, но есть и словесная икона, потому она свята… имена Божии суть словесные иконы Божества, воплощение Божественных энергий, феофании, они несут на себе печать Божественного откровения».

В какой-то момент дискуссия вокруг «имяславия» настолько накалились, что российское правительство решило их категорически пресечь. В 1913 году военные корабли высадили десант на Афон, который взял штурмом русскую Пантелеймонову обитель, арестовав 621 его насельника.

Это событие стало в какой-то степени уникальным со времен раскола XVII века, поскольку ранее разорению подвергались лишь монастыри, не принявшие реформу патр. Никона, равно как и старообрядческие.

Таким образом, имеются достаточные основания, что после церковного раскола написание имя Христова как «Иисус» в господствующем исповедании приобрело доктринальный характер. Старое написание «Исус» считалось не только ошибочным, но и еретическим. В ряде сочинений считалось обозначающим некую другую личность.

Источники и литература:

[1] Жезл (Жезл правления). Изд. собора 1666. Ч. 2. Возобл. 10.

[2] http://msdu.ru

Комментариев пока нет