Новгородская земля, известная своими древними монастырями, не оскудела подвижниками благочестия и после церковного раскола. К величайшему сожалению, традиция иноческого спасительного жития угасла в Новгородской области уже в предвоенные годы, став достоянием истории. Однако память о той заметной роли, которую монашествующие играли в беспоповских общинах, до сих пор сохраняется в старообрядчестве. Несмотря на большую культурно-историческую значимость, традиции старообрядческого иночества этих мест до сих пор не рассматривались в исследовательской литературе. Сегодня Мельников Илья Андреевич, кандидат культурологии, директор Музея истории НовГУ, сотрудник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, клирошанин Новгородской старообрядческой поморской общины, в популярной форме восполнит этот пробел [1].

***

Новгородская земля, известная своими древними монастырями, не оскудела подвижниками благочестия и после церковного раскола. Традиции старообрядческого иночества этих мест, несмотря на их культурно-историческую значимость, до сих пор не рассматривались в исследовательской литературе. Попробуем хотя бы в популярной форме восполнить этот пробел.

Активные сыскные действия, начатые в Новгороде при гонителе веры патриархе Иоакиме в 1680-х годах, выявили среди сторонников старой веры в том числе многих иноков. Симеон Денисов в «Винограде Российском» упоминает священноинока Псково-Печерского монастыря Варлаама, жившего в окрестностях Новгорода в небольшой пустыни, где он и был схвачен новолюбителями. Также упоминается постриженик московского Симонова монастыря Трифиллий, окончивший свои дни в темнице Кирилло-Белозерского монастыря.

Можно предположить, что немало сочувствующих староверию было и среди насельников многочисленных древних обителей Новгорода и его окрестностей. В частности, за приверженность древлему благочестию был казнен усечением головы казначей Антониева монастыря Григорий. Недовольство новшествами в новгородских монастырях не утихало и в начале XVIII в., так что обвинения «в расколе» стали довольно распространенным явлением среди монахов. Например, постриженик Юрьева монастыря Макарий в 1718 г. доносил, что его собрат Феогност «с товарищи» вели речи в духе отождествления «табашника» Петра I и антихриста: «ныне в государстве не прямо царь, как бы де прямо царь, и он бы де и сам табаку не пил». Многие книги собрания Выговской пустыни происходят из новгородских монастырей, что позволяет предположить существовавшую связь староверов и монашествующих этих обителей.

Однако церковное начальство зорко следило за умонастроениями в монастырях, так что у ревнителей древлего благочестия был лишь один выход — спасаться в собственных отдаленных скитах, по примеру древних отшельников. В конце XVII в. такую небольшую пустынь основал бывший дьячок Никитской церкви Крестецкого Яма Феодосий Васильев, который после обращения в староверие вместе с матерью, женой и детьми удалился на расстояние в «пять поприщ» от Крестец. Это поселение, располагавшееся в окрестностях Мокроостровского погоста, в большом болотном массиве, носящем название Невий мох, стало на долгие годы центром распространения староверия в близлежащих землях. В Невьих мхах спасался не только Феодосий: в 1690-х гг. в небольшой пустыни недалеко от деревни Шеребуть наставничал Никита Иванов, ученик старца Варлаама. Позже, в 1742 г., властями были обнаружены и разорены неподалеку от Крестецкого Яма некие кельи, в которых проживали четыре пустынника-«раскольника». Вероятнее всего, в это время на территории Новгородской губернии существовали и другие старообрядческие «пустыньки», но в силу гонений любая информация о них тщательно скрывалась. Новгородцы предпочитали спасаться в «пустынном уединении» подальше от неспокойного города. Выходцами из Новгорода были выговский старец Симон Иовлев, соловецкий постриженик Пимен, Симеон Хоткин и др. Были новгородцы и среди насельников Ветки, в частности, инок Иов — сын новгородского попа, проживавший в Ветковских скитах в первой половине XVIII в.

Благодаря либеральной политике Екатерины II и Александра I конец XVIII — начало XIX в. можно считать временем расцвета новгородского старообрядческого иночества. В этот период возникают сразу два крупных монастыря: в Старой Руссе и деревне Бор Новгородского уезда.

Старая Русса — крупнейший центр новгородского староверия

Старая Русса и Старорусский уезд издавна являлись крупнейшими центрами новгородского староверия, укорененного здесь проповедью Феодосия Васильева и его учеников. Значительная часть местных крестьян переселилась вслед за своим учителем в польские земли. После разорения общежительства в Ряпиной Мызе (ныне г. Ряпино в Эстонии) некоторые ее насельники вернулись на прежние места, неся непоколебимую неприязнь к гонителям и распространяя старую веру среди окрестного населения. В 1787 г. старорусские староверы добились права на официальное признание — по их прошению власти отвели им для кладбища место, на котором «раскольники» погребали ранее без официального согласования. Эту дату можно считать точкой отсчета в возникновении старообрядческой обители в Старой Руссе. Спустя три года старорусским купцом Антоном Ватагиным было получено разрешение на возведение богадельни и моленной за городской чертой, по дороге на Новгород. К строительству приступили лишь в 1805 г., когда были выстроены две избы с сенями «для призрения бедных и престарелых сирот».

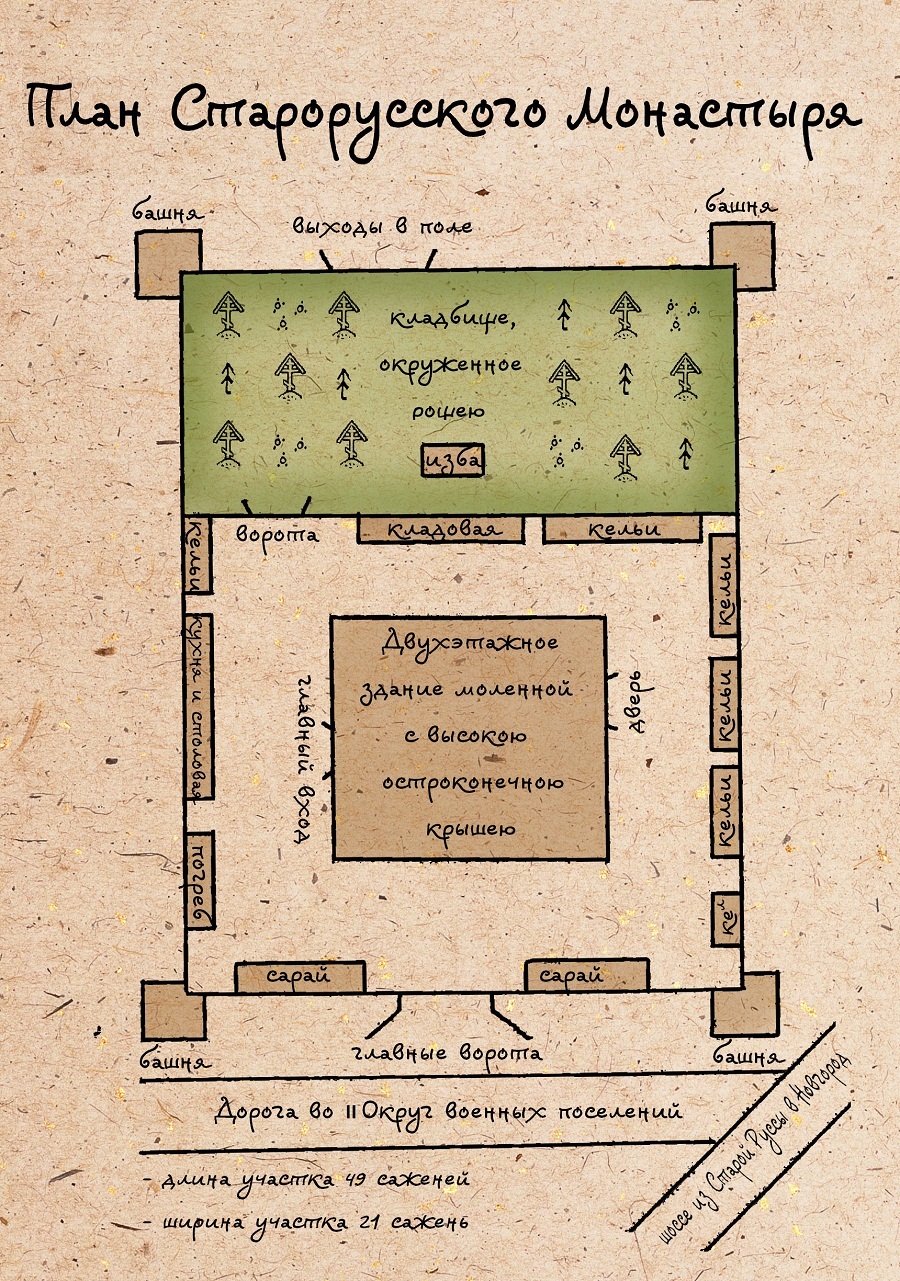

В прошении Антон Ватагин ссылался на пример подобных же заведений в Санкт-Петербурге, Москве и Риге. Как и в случае с этими известными общинами, старорусская кладбищенская богадельня была обращена в монастырь. К 1853 г. в нем находилась двухэтажная деревянная моленная с высокой остроконечной крышей, «видною за несколько верст», семь келий в отдельных избах, кухня, столовая, кладовая, погреб и сараи. Вся территория монастыря была огорожена прочным деревянным забором с башенками по углам, кладбище отделялось от территории монастыря перегородкой. Моленная поражала своим благолепием. В одной половине здания находился молельный зал с высокими потолками и застекленными хорами, в другой — два этажа для настоятелей. Множество церковной утвари и икон, одетых в золотые ризы, украшали иконостас и клиросы. Не менее богатым было книжное собрание общежительства, насчитывавшее несколько сотен книг. Настоятелем обители в это время был 65-летний Иван Малофеев, из старорусских мещан. Кроме него в монастыре постоянно проживали 5 наставников, 4 псаломщика, 10 инокинь и 5 работниц. Инокини ходили постоянно в черных одеждах, а на моления одевали «мантии, каптыри и особого рода шапочки». Наибольшим почитанием пользовались старицы Авдотья Иванова и Хавронья Игнатьева.

В монастырь стекалось множество староверов из соседних Новгородского, Осташковского, Холмского и Порховского уездов Новгородской, Псковской и Тверской губерний. Известно, что старорусская богадельня ни разу не закрывалась царскими властями, а в советские годы кладбищенская моленная продолжала функционировать вплоть до Второй мировой войны, когда кладбище сгорело. Ныне от некогда богатейшего новгородского старообрядческого монастыря остались лишь документальные свидетельства да крепкий дух прихожан Старорусской общины.

Старообрядческий монастырь возле деревни Бор Новгородского уезда

Другой крупный старообрядческий монастырь, открытый с официального дозволения, находился близ деревни Бор, расположенной в 45 верстах от Новгорода и двух верстах от берега реки Волхов. Он был основан в 1806 г., а уже через десять лет была выстроена «огромная» двухэтажная моленная на местном староверческом кладбище. Особый вклад в строительство внес ямщик деревни Бор Игнатий Яковлев. В дальнейшем настоятелем монастыря был псковский мещанин, наставник Григорий Петров, настоятельницей — инокиня Мария Яковлева (Мария Боровская). Попечителем обители был тосненский купец Корчагин. Кроме того, активно жертвовали в монастырь представители купечества Москвы и Санкт-Петербурга. Множество богомольцев, особенно в дни больших постов, собирались в обитель из Новгородской, Санкт-Петербургской, Олонецкой и Псковской губерний.

Устройство монастыря свидетельствовало о его почитании христианами: за высокой деревянной стеной располагалась двухэтажная моленная и кельи настоятелей, по сторонам от моленной стояли деревянные сестринские кельи. В ограду обители входило кладбище, сад и хозяйственные постройки. Сама моленная была богато украшена церковной утварью и иконами в драгоценных ризах. Ко времени разорения обители в 1853 г. здесь проживало 28 инокинь. Они вели суровый воздержный образ жизни. Из крупных доходов монастыря, складывавшихся подаяниями попечителей и богомольцев, а также трудами инокинь в монастырском саду и огородах, значительная часть уделялась на дела христианского милосердия. Монастырь подавал милостыню не только староверам, но и окрестным нуждающимся «мирским», поэтому местные жители очень уважали инокинь независимо от своей религиозной принадлежности. Однако это не спасло монастырь от закрытия властями в 1853–1856 гг. Часть икон и книг удалось спасти от конфискации, но моленная была опечатана, а инокини разосланы кто куда [2]. Особую роль в жизни монастыря также играла новгородская помещица Анна Александровна Карташева, во иночестве Доменика.

Скит «на Ильюшкином острову»

Неподалеку от деревни Бор, в бывшей Тесовской волости, на границе нынешних Новгородской и Ленинградской областей, раскинулся огромный болотный массив. Лишь в недавние советские времена здесь были организованы торфоразработки. В далеких 1830-х годах эти места были самой безлюдной и пустынной частью Новгородского уезда. В это время Петербургский купец Филипп Андреев выстроил на выкупленном им клочке земли посреди болот две моленные и кельи для иноков, которые со временем получили название скита «на Ильюшкином острову». Позже Андреев передал землю и постройки в ведение крестьянина деревни Усадищ Ивана Дорофеева, который и стал настоятелем обители. Мало кто знал о количестве спасающихся в ней, но по слухам там постоянно проживало до 7 человек иноков. Они жили в строгом воздержании в десяти кельях, три из которых были простыми землянками. Помимо местных крестьян, наведывались в скит богомольцы из Петербурга, Филипп Андреев ежегодно проводил в построенном им ските по нескольку месяцев в посте и молитвах. Существование обители поддерживалось втайне — лишь немногие знали тропинку к болотному острову, большую часть года отрезанному от окружающего мира, а специальные часовые, расставленные на ответственных участках, моментально предупреждали скитников об опасности. В советские годы на месте скита была устроена ныне заброшенная база торфоразработчиков.

Тайные иноческие обители новгородских беспоповцев

Из-за постоянных гонений во многих старообрядческих общинах Новгородской губернии иноки проживали тайно. Некоторые из них приняли постриг в федосеевских обителях Стародубья, в Черниговской губернии. Так, в 1840–1850-х гг. в Крестецком уезде проповедовали и крестили некие иноки «из Стародуба». С 1841 г. в деревне Большие Жабинцы Ляковской волости того же уезда служил наставником местный крестьянин Ефим Михайлов, во иночестве Ефрем, постриженный в Покровской Норской обители (около города Злынки, ныне Брянская область) старцем Василием. В соответствии с монашеским уставом, он никогда не стриг волос, не снимал с себя мантии и шапочки. За ношение одеяний без разрешения синодальной церкви он был трижды судим, но так и не отказался от ангельского образа. В имениях княгини Голицыной инок Ефрем пользовался уважением не только крестьян, но и помещиков. В деревне Корешно Новгородского уезда при моленной проживал инок Палладий, в моленной деревни Ям Мшага того же уезда жили инокини Татьяна Тимофеева и Дарья Максимова.

Вплоть до ХХ в. иночество сохранялось в тех местностях, где долго поддерживалась связь с Преображенским богаделенным домом в Москве, а также где некогда проявило себя учение филипповцев и странников. Одним из северных уездов Новгородской губернии являлся Устюжнский, ныне Пестовский район Новгородской области. Многие взгляды, характерные для филипповцев (радикальное неприятие молитв за царя, крещение перед смертью и поминание всех крещеных умерших, как «младенцев»), были, несомненно, занесены сюда из соседних Вологодской, Ярославской и Тверской губерний. В начале XIX в. в деревнях Гуськи, Пестово (ныне Карельское Пестово), Попово и Брикуново, вероятно, наряду с федосеевцами проживали филипповцы. Женщины, выполнявшие руководящую роль в молении, носили на голове черные платки и называли себя «иноками христианами». Они соблюдали строгие монашеские правила, принимая скудную трапезу два раза в день и посвящая все время молитве. Местные общины окормлялись иноками из селения Кимры Тверской губернии — крупного центра филипповского согласия. Так, в 1817 г. некий инок Максим давал «великие наставления» своей пастве. Долгое время здешние староверы почитали память инока Иова, потрудившегося в деле укрепления старой веры. Ежегодно на Преображение Господне жители деревень Устюжнского и Тихвинского уездов собирались на праздник в деревню Мартынково, откуда он был родом. Поминальные книжки деревни Гуськов начала ХХ в. доносят до нас также имя некоего инока Пафнутия.

Впоследствии в этом уезде возобладало федосеевское согласие, причем особенное почитание иночества задержалось здесь вплоть до ХХ в. Еще в 20–30-е гг. прошлого столетия местные староверы поддерживали активную связь с Московской Преображенской общиной, которая была известна здесь просто как «монастырь в Москве», откуда привозили иконы и книги. Перед войной федосеевские инокини были среди клирошан моленной в деревне Карельское Пестово, они же обучали христиан пению и чтению. Однако уже в послевоенные годы эта традиция окончательно угасла.

Впоследствии в этом уезде возобладало федосеевское согласие, причем особенное почитание иночества задержалось здесь вплоть до ХХ в. Еще в 20–30-е гг. прошлого столетия местные староверы поддерживали активную связь с Московской Преображенской общиной, которая была известна здесь просто как «монастырь в Москве», откуда привозили иконы и книги. Перед войной федосеевские инокини были среди клирошан моленной в деревне Карельское Пестово, они же обучали христиан пению и чтению. Однако уже в послевоенные годы эта традиция окончательно угасла.

В XIX в. небольшие группы филипповцев (или «морильщиков», как их называли власти) Крестецкого уезда существовали в самих Крестцах, а также в мстинских деревнях Дубки и Горки. В последних деревнях в середине XIX в. вели активную деятельность иноки из Пошехонских лесов Ярославской губернии (возможно, странники), в том числе некий инок Данила. Вероятно, поэтому жители деревень Дубки и Горки долгое время сохраняли неприязненное отношение к «новоженам», молению за царя и особенно поддерживали слухи о скорейшем конце света. В поминальных записях Крестецко-ямской поморской общин [3] значится инок Павел Горский, который преставился в декабре 1914 г. Вероятно, он имел отношение к Дубской и Горской общинам, к тому времени перешедшим в поморское согласие. На территории Крестецкого уезда в ХХ в. иноки подвизались также в деревню Китово, которая входила в «Локотчину» — куст старообрядческих деревень вокруг деревни Локотско. Здесь помнят имя некоего инока Павла.

Также вплоть до времени большого террора 1930-х гг. в Китове, в отдельной избушке-келье, проживал старец Тарасий. Он пользовался большим почитанием среди староверов ближайших районов. По воспоминаниям, инок Тарасий вел строгую затворническую жизнь, практически не выходил из кельи, всегда носил иноческое одеяние, а с посетителями беседовал через небольшое окошко. Старец был репрессирован.

Также вплоть до времени большого террора 1930-х гг. в Китове, в отдельной избушке-келье, проживал старец Тарасий. Он пользовался большим почитанием среди староверов ближайших районов. По воспоминаниям, инок Тарасий вел строгую затворническую жизнь, практически не выходил из кельи, всегда носил иноческое одеяние, а с посетителями беседовал через небольшое окошко. Старец был репрессирован.

Наконец, относительно долго удерживалось иночество в Солецком районе, часть которого до революции 1917 г. относилась к Порховскому уезду Псковской губернии. В посаде Сольцы существовала довольно крупная, старая и авторитетная федосеевская община, поддерживавшая тесную связь с Преображенским кладбищем. Помянники из Сольцов и окрестных деревень (Пупа и Гряды) содержат имена некоего инока Корнилия, инокинь Миропии и Аскидрии (Аскитреи). Последняя из упоминаемых инокинь, вероятно, жила в начале ХХ в. и была довольно уважаемой в среде христолюбцев. Редкое имя матери Аскитреи (Аскитрии) встречено нами в тайнописной подписи к рукописному сборнику духовных стихов начала ХХ в., бытовавшему в Солецком и Новгородском районах, а также в дарственной надписи на одной из книг собрания Новгородской поморской общины, адресованной «матушке Аскитрии» от представителя известной Солецкой купеческой династии, попечителя местной федосеевской моленной и богадельни Константина Ванюкова. Общность имени, времени и места в приведенных упоминаниях позволяет нам сделать вывод, что во всех случаях речь идет об одном и том же лице.

К величайшему сожалению, традиция иноческого спасительного жития угасла в Новгородской области уже в предвоенные годы, став достоянием истории. Однако на примере всего вышесказанного, можно сделать вывод о той заметной роли, которую монашествующие играли в беспоповских общинах Новгородской губернии. Память о них до сих пор сохраняется в северо-западных общинах Древлеправославной Поморской Церкви — в Великом Новгороде, Крестцах, Старой Руссе, а также в Невской общине Санкт-Петербурга.

[1]. В заметке использованы материалы Российского государственного исторического архива, Архива Санкт-Петербургского института истории РАН, Государственного архива Новгородской области; материалы архива Новгородской поморской общины; личные материалы автора, в т. ч. полевые записи; сочинения Симеона Денисова, Иоанна Филиппова, Евстрата Федосеева; публикации Е. М. Юхименко, А. Н. Старицына, Л. В. Корольковой, Л. Н. Хрушкой.

[2]. Некоторые из них стали насельницами федосеевского монастыря за Московской заставой в Санкт-Петербурге, устроенного ранее трудами А. Карташевой, некоторые стали проживать в Новгороде.

[3]. Записи представляют из себя заметки на полях лл. 146–301 об. «Часослова» Преображенской печати 1910 (7518) г. Они сделаны в 1920-х гг. кем-то из членов общины и содержат 88 поминальных записей различного характера с именами, как видных деятелей российского староверия, так и местных уважаемых личностей: настоятелей, попечителей, иноков, а также родственников делавшего записи. Заметки охватывают крайние даты с 1788 по 1923 гг.

я, по невежеству своему, как-то не понимаю — как безпоповцы принимали окормление иноков, постриженных попами, а также "особенное почитание".

Это вы о каких иноках постриженных попами? в настоящей статье о таких вроде как не говориться.

По поморским правилам, переходящим никонианским монахам сохранялось иночество, после крещения они повторяли иноческие обеты. Дабы переход в староверие не был соблазном для оставления иночества. Таковые перешедшие от никониан и ныне обретаются.

"Инок (всякий, а не только священно -) крещает и образ подает (т.е. постригает в иночество)" — Номоканон св. Иоанна постника, патриарха Царя-града. Потому что иночество — высшая степень Таинства покаяния. Каковое, в случае крайней нужды, может совершить и мирянин. Поэтому у беспоповцев есть иночество — несвященные постригают.

Во-первых, пострижение вовсе необязательно дается попами. Более того, даже если вы сами оденете иноческое одеяние, вы можете считаться иноком, считай что обет приняли. Если вас смутило Стародубье, упомянутое в статье — то там были не только поповские, но и беспоповские центры, в т. ч. Норская обитель. Кстати, небольшие группы поморцев там и сейчас есть, например, под Клинцами. Что касается "особенного почитания иночества", то среди христиан, не приемлющих священства господствовавшей церкви, по понятным причинам иноки являлись фактически единственным подобием некоего "духовного сословия" + благодаря федосеевскому и филипповскому безбрачию многие иноческие уставы привносились в жизнь мирян. Именно поэтому иноческая традиция так развита в этих согласиях, не говоря уж о странниках и часовенных.

по Вальсамону "между иноками и монахами нет никакого различия". В монахи пострижение осуществляет игумен монастыря. По Кормчей "… монастырь, без ведения епископля не поставляется. Всяк же мних да повинуется епископу, и от монастыря без повеления его да не изыдет." а далее, по 4 правилу Халкидонского Собора: монахи "…да прилежат токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых отреклись от мира, да не вмешиваются ни в церковные, ни в житейские дела, и да не приемлют в них участия, оставляя свои монастыри: разве токмо когда будет сие позволено епископом …". Я не понимаю все же — как безпоповцы в своей церковной деятельности руководствуются правилами Кормчей, учением, вселенских и поместных Соборов, не следуя им? Простите Христа ради мою безтолковость.

Бог простит, и нас прости!

Сергiй, я прошу прощения, но в кормчей не сказано, что в случае отсутствия собственного епископа нужно обращаться за благословением к иноверному. вот и живем как есть, по промыслу Божию без епископата.

А разве в Кормчей подразумевается сама возможность ПОЛНОГО отсутствия епископа у православных христиан?

Кормчая конспективно отражает четвертое — императивное правило 4 Вселенского Собора. Посему монастырей у безпоповцев быть не может. Остается уповать на то, что Вальсамон имел в виду лишь их отрешенность от мира. И, если монах общежительствует, то инокъ, по старорусскому определению, — одиночка, живущий в пУстыни. Тогда он не подпадает под 4-е правило и некоторые др., но вести "активную деятельность" ему не дОлжно. "инокъ дивiй" (Пс.79) — одинец дикий. Вновь прошу прощения за свое занудство и непонимание каноничности современного безпоповства.

По Кормчей и безпоповцев быть не может, но ведь они есть. И не самые худшие из исповедующих Исуса Христа, коль некоторые из них уходят от мира в пустыню. А название — не главное, главное — спасение.

Некоторые правила Кормчей вполне допускали и регламентировали существование христиан мирян без епископского и священнического окормления. Так же и наличие иночества. Иночество как вам известно не имеет прямого апостольского преемства и является более поздним христианским институтом. Иночество в безпоповстве существует преемственно от дораскольных монастырей и даже без священной иерархии к нашему времени находится в более многочисленном состоянии чем у поповцев. А отрицать очевидное это конфликтовать с разумом. А Сергiю желаю разобраться с собственной каноничностью, а уж потом лезть в "чужой огород".

Сергий, я, полагаю, не открою великой тайны, если скажу, что абсолютно ВСЕ старообрядческие согласия долгое время существовали без епископа. Это сейчас у вас, как вы полагаете, все хорошо — попы, приходы, купола и епископы. Но так было не всегда. Если конкретней — в той же Новгородской губернии в городе Валдай существовала небольшая беглопоповская богадельня-монастырь (разумеется, тайный), и инокини в ней жили без дозволения епископа (потому что епископа тогда никакого не было). И жили они в городе, а не в скиту вдали от мира. И поп к ним приезжал из Ржева, странствующий (хотя по приведенным вами правилам, поп должен строго на своем приходе служить). Так что через это прошли все старообрядцы. Думаю, не стоит здесь разводить богословские споры.

Илия, я говорю о безпоповстве "современном" — по истечении гонений, тем паче по восстановлению епископата. Однако, согласимся с Константином: есть много направлений чтущих Христа, в соседней деревне, к примеру, многодетная семья каждое воскресенье ездит в город — читают Евангелие, то ли евангелисты, то ли адвентисты… Но токмо у ПРАВОСЛАВНЫХ в Воскресенье — Литургия, как и завещавал Спаситель (Лк.зач.рн).

сергий,ваша безтолковость утомляет…какой епископат?тухлая вода взятая из тухлого источника-все тухлая)))Комчей следуем строго,учитывая поправку на отсутствие православного священства,а относительно мнишества,то вам видимо совсем неизвестна история оного,коль вы завели такой разговор,изначально поставив себя в дурацкое положение)))относительно Литоргии-Спаситель именно завещал..заповедовал..например он заповедовал-возлюби блжижнего..а в законе Моисеевом-не убий))разве все и всегда заповеди выполняются??))а священство Аароново,его Господь на веки вечные обещал..но люди не справились..так и последнее священство-было утрачено и все ныне попы и ваши архиереи-актеры.а вы все покупаетесь))