Николай Иванович родился 29 октября 1929 года в Одессе, в старообрядческой семье выходцев из русских-липован, потомки которых и по сей день живут в Румынии и Молдавии. Семья деда переехала в Одессу из-под Бендер (село Анновка). Николай Иванович с 1992 по 2021 год являлся бессменным Председателем старообрядческой Общины в Ростове-на-Дону. Коренастый, подтянутый, активный и статный — даже на свои 90 с лишним лет Николай Иванович был «столпом», опорой и примером для всех, кто его знал. Почил 17 февраля 2021 года на 92 году жизни.

Рассказывает Николай Иванович

Мой дед был уставщиком в старообрядческой церкви. В 1914 году, перед Первой Мировой войной, моя мать, Королева Пульхерия Титовна, вышла замуж за Короткова Ивана Александровича, уроженца Херсона. Родились у них дети. До меня было восемь девочек, а родители всё хотели мальчика. Мать молилась святителю Николе, чтоб помог родить сына. И вот где-то за месяц перед родами она видит сон: якобы стоит в церкви, а из алтаря выходит святитель Никола, несет мальчика-младенца и говорит: «Назовешь его моим именем». Так ее усердная молитва дошла до Бога, и Господь послал на свет меня грешного. После меня была еще одна сестра, и на этом наша семья больше не увеличивалась. Всего было рождено девять девочек и один мальчик — я. В 1921 году от тифа умерли мои дедушка с бабушкой, еще дедушкин брат и одна из моих сестренок; две сестренки также умерли в голодные 1920-е годы.

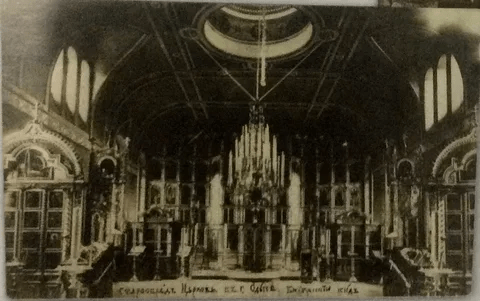

Старообрядческая церковь в Одессе

Отец и мать рассказывали, что в Одессе после 1905 года была построена огромная церковь — пятикупольная, красивая, мощная. Храм был изящной архитектуры, с колокольней, стилизованный под «нарышкинское барокко». Внутри церковь украшал монументальный иконостас в пять рядов, как говорят, московской работы.

А после моего рождения началось гонение на церковь и богоборчество. В 1931–1932 гг. пришли проверять наш храм и начали сбрасывать иконы, заставляя таким образом отказаться от храма. Мой отец, который состоял «в десятке» церковного совета, схватил за грудки того, кто творил это безобразие. Отца арестовали из-за того, что пошел против советской власти. Где-то полгода или год он был в тюрьме, потом на пересылке сбежал и целый год прятался в нашем храме на колокольне. Диакон, который его принял и спрятал на самом верху колокольни, носил ему еду и всячески поддерживал. Но потом кто-то донес, и его снова арестовали. Мне тогда было около четырех лет, а моей последней сестре было 6–7 месяцев. Кстати, дьякона (к сожалению, я уже не вспомню его имя и фамилию) через несколько лет арестовали, и дальше неизвестно, куда он делся. Где-то в 1936 году храм взорвали, а на его месте построили школу.

После уничтожения храма всегда были активисты, которые требовали помещение. Была у нас какая-то молитвенная комната, потом молились по квартирам, еще был переносной алтарь. Священника, конечно, не было: были часы, литургию не служили. Постепенно община практически распалась.

В период Великой Отечественной войны, в декабре 1941 года, мы оказались под румынской властью. Тогда за два-три месяца война ушла далеко, и уже начиналась мирная жизнь. Румыны открыли в Одессе мэрию и сообщили, что если христиане хотят молиться, то могут приходить для получения разрешений на открытие храмов. И тогда мой отец с дьяконом, который его прятал на колокольне, их родственники собрались и решили, что нужно требовать помещение, потому что нужно где-то молиться. Так я слышал из разговоров моего отца.

Нам выделили бывшую синагогу. До войны она была уже не синагогой, а какой-то мастерской. Отец мой был мастером на все руки: столяр, каменщик, плотник, строитель и рабочий. Он скооперировался с братьями, детьми того диакона, собралось человек восемь, и с января, перед Рожеством, начали осваивать это здание, делать там алтарь, красить. Где-то нашли доски и другие строительные материалы. Я не знаю, откуда все это бралось, но в течение двух-трех месяцев храм полностью сделали, покрасили его и даже нашли огромную икону Богородицы. Потом люди, кто мог, принесли свои иконы и организовали очень хорошую церковь, которая существует с 1942 года и действует по сегодняшний день. Храм не закрывался после войны, и я все время ходил туда. В 1942 году из Молдавии, из Белокриницкой митрополии, приезжал епископ Сергий. Мне тогда было 13 лет, было еще 4–5 мальчишек в алтаре. Нас всех поставили чтецами.

Спасение бегством

Вскоре после ареста отца моя мать была вынуждена бежать из Одессы, потому что ей пригрозили, что если не уедет, ее тоже арестуют, а детей заберут в приют. Она убежала к своей сестре в город Винницу. Там нашлись люди, которые устроили ее на военном складе. Начальник этого склада узнал, откуда она убежала, но не выдал ее и этим сохранил жизнь. Прожила она там год-полтора. Чтобы потом вернуться в Одессу, она фиктивно вышла замуж за старообрядца, который сказал: «Давай, бери мою фамилию, поменяешь паспорт, и не будут тебя преследовать». После смены фамилии она смогла вернуться в Одессу. А в это время, когда она была в бегах, в Одессе оставались пятеро детей. Моя шестнадцатилетняя сестра оставалась за старшую и хранила семью. Конечно, был голод, не было ни папы, ни мамы: папу арестовали, мама ушла в бега. Они мыкались по людям, просили милостыню у родственников и у прохожих, собирали на помойке кожуру от картошки и варили ее. В общем, была такая жуткая жизнь.

Вернулась мама в 1934 году. Отца освободили где-то в 1934–1935 годах. Он сумел избежать большого срока, потому что в тюрьме очень помогал — был шорником, починял сапоги военным и охранникам. В общей сложности он пробыл в тюрьме около трех лет. В 1936 году вся семья была в сборе.

Мирная жизнь и Великая Отечественная война

В Одессе мы жили на улице Дальницкой. Там когда-то мой дед построил одноэтажный дом из шести комнат. Советская власть оставила нам всего две комнаты и кухню — тогда всех раскулачивали, считали, что четыре-пять комнат — это много. А у нас семья была восемь человек. И я помню, как мы ютились в одной комнате. Была еще комната побольше. Потом отец из нее сделал кухню и комнату. Спали мы не вдоль кровати, а ложились поперек по четыре человека. Старшая сестра ложилась на столе, еще одна лежала на полу, а отец с матерью ложились на кухне.

А потом пришла Великая Отечественная война. Мне тогда шел двенадцатый год; 19 октября 1941 года в Одессу зашли румыны. Я видел, как они входили. Мы с мальчишками бегаем по улице, смотрим, едет из Дальника (это село в двенадцати километрах) впереди мотоциклист, а потом одна машина, другая, третья — с солдатами в зеленой форме. Румыны, оказывается, приехали и окружили Одессу.

В это время кушать уже было нечего: война началась в июне, а в октябре в магазинах уже ничего не было. Вначале еще хлеб давали по карточкам, а потом уже ничего не было. Я помню, что фронт стоял в двенадцати километров от города, в Дальнике. Помню, как мы с двумя сестрами пошли копать картошку. Там, перед фронтом, были канавы и вся армия, но за два километра от фронта никого не пускали. А тут были поля, где посажена картошка, свекла, капуста. Мы слышали обстрелы и видели, как взрывалось, палили пушки, летали самолеты. Один раз перед нами за сто метров упала бомба, и мы упали в поле. В тот раз нам удалось пополнить свой продовольственный запас: помню, собрали с сестрой килограмм десять картошки и морковки. Еще вспоминаю другой случай. Один раз отец залез в какой-то подвал и увидел там четыре или пять мешков лука. Мы этот лук принесли домой и варили его в огромной кастрюле на всю большую семью в течение трех месяцев. Пока не улучшилась жизнь, кушали только вареный лук. Больше ничего у нас не было.

Это было зимой. А когда пришла весна, конечно, стало легче: на деревьях чего-то собирали, выращивали картошку, у нас был двор. И после окончания активных боевых действий всё стало гораздо лучше! Жили мы при румынской власти до 10 апреля 1944, это два с лишним года. Что можно сказать о жизни в оккупации? Всего было в изобилии. Из Румынии привозилось много всевозможных товаров. Лучшего времени в отношении еды, пищи я еще за всю свою жизнь не видел. Были комиссары, которые сразу организовали торговлю, и все, кому не лень, брались за нее. Нужно было чем-то зарабатывать, и мой отец собирал дрова, какие-то поломанные двери и дверные ручки в разрушенных домах, как-то чинил и продавал. А румыны в основном продавали горючее. Какое-то время я тоже участвовал в торговле керосином.

Когда наша армия начала снова наступать, когда начались налеты, тогда, последние полгода, конечно, было трудно. В 1945 году пришла советская власть; 1946 год был голодный, кушать было нечего. Я даже один раз нашел корень хрена, мы его испекли и кушали. Он очень противный, а пришлось кушать, потому что надо было чем-то забить желудок. Ну перебились кое-как, выжили, как говорится.

Второй арест отца

В 1947 году отца снова арестовали и дали десять лет, якобы за агитацию против советской власти. А какая агитация была? Однажды он сидел со своим знакомым единоверцем, нашим старообрядцем, и кушали черный хлеб, полученный по карточке. Отец и говорит ему:

«Слушай, Ванька, когда мы уже будем кушать белый хлеб? Все черный да черный».

А этот Ванька, оказывается, был на крючке у КГБ. Вот он и донес на отца, что тот якобы сказал, что советская власть пришла, а белого хлеба нет. И его за это арестовали и десять лет дали. И он просидел семь лет, пока Сталин не умер. Потом его реабилитировали, как и всех, ни за что ни про что осужденных. Вот такой я помню свою жизнь.

Учеба в техникуме и институте

До войны я закончил четыре класса. Уже в период румынской оккупации закончил пятый класс, а после пятого класса меня направили в лицей, где я проучился еще год. Учились мы на русском и на румынском языках. Румынские власти открывали школы и всех приглашали учиться, но заставляли учить румынский язык, такая у них была политика.

Перед тем, как отца арестовали в 1947 году, я закончил восемь классов. Отец мне и говорит: «Слушай, и до войны у нас было плохо с едой, и сейчас. Ты иди и учись в пищевой промышленности». И я поступил в мукомольно-крупяной техникум. Там были лучшие условия, давали шестьсот граммов хлеба, а в школе давали триста граммов хлеба. Меня приняли без экзаменов, потому что в техникум обычно шли после седьмого класса. Четыре года я отучился в техникуме, закончил на отлично и хотел пойти на работу. Но мать сказала:

«Иди и учись на инженера. Вот отец вернется из тюрьмы, так ты хоть будешь инженером, станешь человеком».

Она считала, что «быть человеком — это быть инженером». Мне можно было пойти в институт без экзаменов, я сразу подал туда заявление. Меня приняли, и я пять лет отучился в Одесском институте пищевой промышленности.

Так как стипендия была очень маленькая, мать не работала, а работала только одна из моих сестер, мне приходилось подрабатывать грузчиком два-три раза в неделю по четыре-пять часов. Особенно мне нравилось, когда в порту мы разгружали апельсины. Нам бригадир разрешал, если падал ящик, взять в карман две-три апельсинки. Таким образом, мы подкармливали себя. Еще я подрабатывал на консервном заводе и всегда помогал матери.

Все свои каникулы, пока учился в техникуме и в институте, я старался заработать на том комбинате, куда меня посылали на работу. Практика у меня была 1,5–2 месяца и каникулы 2−2,5 месяца, поэтому за 3−4 месяца я становился рабочим. Я начал от слесарных и всевозможных электроработ, практиковался подмастерьем у специалистов по своей специальности. Таким образом, я везде получал деньги.

Женитьба

В конце концов я накопил денег на свадьбу. На последнем курсе я женился на своей сокурснице Валентине. На свадьбу я пригласил 40 человек знакомых старообрядцев и еще 25 человек своих одногруппников, которые потребовали приглашения, и смог всех накормить. Прожили мы с женой 48 лет. Жена у меня была не старообрядка, но она была знакома со старообрядцами, потому что жила под Горьким, а там был только староверческий храм. Она говорила, что в детстве они ходили в этот храм, потому что там всегда что-то им давали.

Мы расписались, повенчались 2 сентября 1955 года. Защита диплома была 16 июня, а 19 июня у меня родилась дочка. Перед этим мне мать сказала: «Сын, у всех моих дочек только мальчики, а я хочу, чтоб у меня был внучка». Последние семь лет она была больна раком. Мать очень хотела, чтоб я закончил институт и чтоб у нее была внучка. Иначе ей нет уже смысла жить. И действительно, так и получилось. Она очень обрадовалась за меня, когда я почти одновременно получил диплом и подарил ей внучку.

Жизнь в Ташкенте

24 августа 1956 года мы с женой уехали по направлению на работу в Ташкент. Нам надо было два места, а во все ближайшие города было только по одному направлению. Ташкент был единственным городом, где мы могли устроиться вдвоем. Меня направляли сменным инженером, а жену — инженером в лабораторию. Мы не побоялись ехать за пять тысяч километров с полуторамесячным ребенком. Приехали, там жарища 44 градуса в тени, мы никого и ничего не знаем. Нам дали адрес знакомых в свое время, где нам разрешили остановиться на два-три дня. Я пришел на комбинат, и меня сразу поставили на работу. У жены был декретный отпуск 3,5 или 4 месяца. Дали нам общежитие, комнату за двадцать километров от места работы. Это было очень далеко, но мы приспособились к жизни в Ташкенте. Постепенно от сменного инженера я стал начальником цеха, потом меня назначили главным инженером этого комбината, затем перевели в другой комбинат, более крупный. Я везде пользовался успехом, потому что куда б меня ни посылало начальство, я всё выполнял. В Ташкенте оклад у меня был 920 рублей, еще я заработал в течение девяти лет учебы 400 рублей. Они у меня остались после расходов на свадьбу и на переезд, и я их привез с собой.

В Узбекистане мы прожили определенное время. Пережили землетрясение. Моя жена сильно испугалась, после этого боялась любого шума и очень просила меня уехать в Россию. Это действительно было страшно. В пять утра лежишь, хочешь подняться, и не можешь. Всего охватывает ужас какой-то, что ты не можешь дыхнуть. Все дрожит, кирпичи падают, трубы падают, книжные полки начали разваливаться, тарелки подвесные все упали и разбились. В эпицентре землетрясения в Ташкенте достигло почти восемь баллов. Нам повезло, что мы были не в самом эпицентре, а за десять километров, на окраине города. И мы жили в одноэтажном здании, поэтому оно не развалилось. После этого мы старались как-то уехать. Меня не отпускал местный министр, говорил, что такого специалиста не может отпустить.

Через три-четыре года удалось уехать. Был один знакомый по работе, которого направили из Ташкента в Ростов-на-Дону начальником строительного треста. И когда он приехал забирать свою семью, я его провожал. Я ему рассказал свою ситуацию. Он и пообещал взять меня главным инженером в свой трест, куда его направили. Пообещал квартиру через полгода. И вот я уехал. Вначале один. В это время министр, который меня не пускал, попал в больницу, а его заместитель меня не любил. Когда я пришел подать заявление, он сразу его подписал. Я обрадовался.

Документы мне сразу не отдали. Я сказал, что уезжаю в отпуск в Одессу. Побыл в Одессе две недели и дал ему телеграмму: «Прошу направить мои документы не в Одессу, а в Ростов-на-Дону до востребования». И я приехал в Ростов, к начальнику треста, где был сразу назначен начальником управления. В Ростове и по всему Северному Кавказу мы строили элеваторы. Таким образом, я здесь включился в работу через полгода. Действительно, через полгода мне здесь дали трехкомнатную квартиру, и я перевез сюда свою семью и до сих пор здесь живу. Из Ташкента в Ростов я приехал в 1977 или 1978 году.

Жизнь в Ростове-на-Дону

Конечно, моя работа была очень трудная, я все время был в разъездах. Домой приезжал только в конце месяца, чтобы составить отчет, что я сделал на периферии. Двадцать пятого числа каждого месяца приезжал, а через два-три дня уже должен был уезжать обратно. И так длилось несколько лет. Моя жена заявила, что больше не выдерживает, и просила искать меня другую работу, без командировок. А у нас уже было двое детей. Дочке было всего десять лет, а сыну было шесть.

Тогда уволиться было очень трудно. Все участки располагались на периферии, кадров было мало, поэтому работников не увольняли. Если что, то тебя вызывали и начинали гонять. Я узнал, что моего знакомого, который помог переехать в Ростов, в это время как раз переводили в Москву. Ну я и поспешил обратиться к нему за помощью, чтоб он уволил меня по собственному желанию. Если бы он уехал, мне бы уже не к кому было обратиться. Поблагодарил его еще раз за предоставленную работу и за то, что он мне помог перебраться в Ростов. И прошу приказ, чтоб меня отпустили.

В это время я договорился с местным начальником строительно-монтажного управления (СМУ), хотел туда пойти. И когда я уволился, а этот знакомый был уже в Москве, на меня обиделись, что я получил увольнение. И позвонили начальнику СМУ, наговорили про меня всякого, чтоб меня не взяли. Я уже и документы принес, а в СМУ говорят: «Мы тебя не возьмем, потому что ты ставленник того-то и ты нам будешь делать пакости». Так и не удалось с ними договориться, не приняли.

Так я целых два месяца был безработным! А потом встретил своего знакомого, с которым вместе заканчивали институт. Он был заместителем главного инженера, потом главным инженером, и он меня устроил в проектный институт. И так я работал в проектном институте, пока мне не стукнуло пятьдесят шесть лет. При Горбачеве я открыл свой проектный кооператив и потом выкупил здание. До сегодняшнего дня у меня это здание. Я получаю какую-то прибыль, когда сдаю в аренду помещения. Четыре года, с 1987 по 1991, у меня было огромное количество работ. Я даже делал работы для Чехословакии, для Болгарии, для Литвы, выезжал туда. Но опять столкнулся с постоянными командировками.

Общинная жизнь

В Ростове я в храм не успевал ходить, потому что практически не было свободного времени. Первое время даже не знал, что в Ростове-на-Дону есть старообрядческий храм. Но потом узнал. Ездил в командировки на пять дней, в конце месяца приходил в притвор, помолился, бывало, и опять уезжаю. Когда я открыл свой проектный кооператив и стал работать на себя, я подумал:

«Зачем мне все эти деньги и мотаться, если здесь есть храм? Значит, при храме надо быть».

И я пришел сюда. С тех пор постепенно начал избавляться от своих внешних работ. А в 1991 году прикрыл свою проектную лавочку в пользу церкви, окончательно ушел с работы и отдал себя храму. Оставалось несколько местных заказов, но выезжать уже не надо было. С 1992 меня избрали Председателем церковного совета, и до сих пор я на этой должности.

Первые десять лет у нас практически не было постоянного священника, а только наездами. В это время храм был закрыт на ремонт, молились в подвале. Всю службу вел его дед (показывает на Филиппа Севастьянова). Михаил Стефанович Севастьянов был у нас за старшего, а потом я подключился. Тоже начал вести службы, говорил все проповеди, как мог направлял людей. Будущему нашему настоятелю о. Ивану Севастьянову тогда было около шестнадцати лет. Потом его поставили священником. Но не сразу. Приходилось не один раз ездить в Москву, добиваться. Там были против. Но потом поставили священником и сразу стало легче. Дьяконом сначала, потом через два года священником. С тех пор пошло и пошло.

Принципы жизни и как вести себя в храме

Почему я так заострил внимание, когда рассказывал о своих подработках и накоплениях в период учебы? Потому что современная молодежь совсем не хочет об этом думать. А необходимо думать наперед, как ты будешь жить и какую приобретешь специальность. Не нужно лентяйничать, надо везде приходить раньше всех. Этому меня научил отец, что ты должен быть в любом месте — в школе, на работе, в храме — на полчаса раньше всех. Тогда ты больше узнаешь, потому что увидишь, что к чему, и тебя будут больше уважать. Так оно и получилось. Я всю жизнь никогда и никуда не опаздывал. Я везде прихожу раньше. Если знаю, что будет невозможно проехать, на дороге возможны заторы, то просыпаюсь и выезжаю на час раньше.

Для меня это принцип жизни: когда кто-то приходит, я уже здесь.

Ко всему нужно подходить сознательно. Если ты идешь в храм, то обязан себя к этому подготовить: не пить лишней воды, чтоб не бегать из храма в туалет; не переесть, чтобы не было тяжести в желудке и прочее. Потому что если ты приходишь в храм молиться Богу, надо думать о том, чтоб Бог тебе помог. Ведь молитва приходит не на сытый желудок, а на полуголодный, когда ты говоришь: «Господи, помоги мне, укрепи меня и помоги мне приобрести что-то. Дай мне Благодать». Вот тогда все будет нормально. Тогда ты будешь и здоровый, будешь и жить долго, когда ты все это будешь делать ради Бога.

Меня очень беспокоит, когда молодые люди приходят на крылос только для того, чтобы поговорить. А о Боге мы забываем. В пост читаем молитву Ефрема Сирина: «Господи и Владыко животу моему, дух уныния, небрежения, празднословия отжени от мене». Особенно празднословие у нас без конца. Это наша беда, что мы не молимся, а говорим. Да, бывает, надо по делу сказать, по уставу, два слова. Но не собирать компанию и не обсуждать, что да как. Ничего этого в храме делать нельзя, только молиться. Тогда и благодать будет в твоей семье, и будешь добр к людям, и люди тебя будут уважать. Вот и всё. Этот принцип мы, христиане, должны понимать. К сожалению, мы редко исповедуем этот принцип. Приход в храм — это молитва, а не разговоры.

Вот недавно подняли вопрос, что надо всем носить лестовки. Взяли все лестовки, нацепили на левую руку — и стоят. А для чего эта лестовка? — Да для того, чтобы не отвлекаться на разговоры. Если ты не слышишь слова, которые читают, ты должен сам про себя говорить: «Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго», и перебирать эту лестовку сто раз. Тогда и благодать тебе будет, и здоров ты будешь. Когда ты вышел из храма и тебе нужно идти или ехать в автобусе, нужно все время про себя молиться, а мы только болтаем. Все время болтовня одна идет кругом.

Ну ладно, это я так с горечью просто говорю, потому что молодые не понимают с самого начала, что этого делать нельзя, что в храме нужно иметь благообразный вид, молиться и просить Господа о прощении своих грехов.

Беседовал Максим Петухов